もうジャガイモの花が咲いてる

何か情報が取れるのかどうかは知らない。この政党に対しては批判的である。

『出席者からは、軍事科学研究に反対してきた日本学術会議を挙げ「役に立たない。仮称・安全保障科学技術会議を新たに作るべきだ」との意見もあった。』日本学術会議は役に立たないどころか2017年を最後にろくな提言もせず基礎的研究に政治的イチャモンを英語で付けている。以下翻訳 下線と強調を参照してまとめると《日本学術会議には軍事研究を審査する資格があり、軍事安全保障上不健全とみなす研究は国家の秘密も含め全部流出させるために各大学に圧を加えて許可させない》ということです。英文PDFのみである状況から見て外国に対して声明を発表していることは明白。

【第724回】学術会議こそ学問の自由を守れ « 今週の直言 « 公益財団法人 国家基本問題研究所

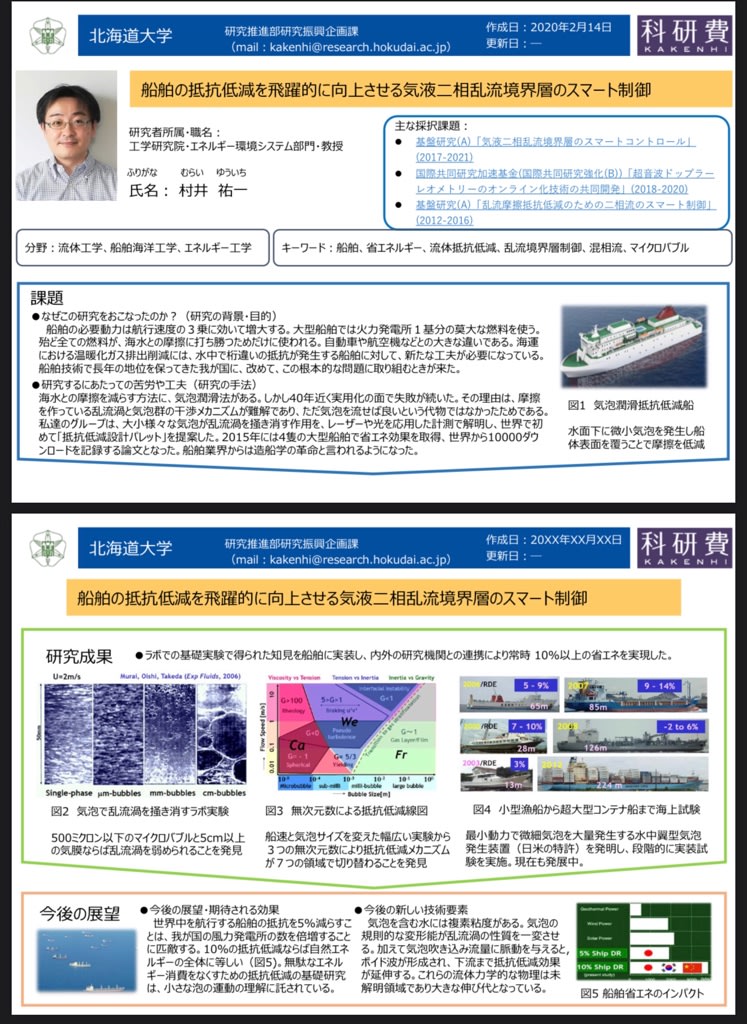

実例を一つ挙げる。北大は2016年度、防衛省の安全保障技術研究推進制度に応募し、微細な泡で船底を覆い船の航行の抵抗を減らすM教授(流体力学)の研究が採択された。この研究は自衛隊の艦艇のみならず、民間のタンカーや船舶の燃費が10%低減される画期的なものである。このような優れた研究を学術会議が「軍事研究」と決めつけ、2017年3月24日付の「軍事的安全保障研究に関する声明」で批判した。学術会議幹部は北大総長室に押しかけ、ついに2018年に研究を辞退させた。

2017年3月24日

第243回常任理事会で決定された

軍事的安全保障のための研究に関する声明 日本学術会議

日本学術会議(SCJ)は1949年に設立されました。日本学術会議は1949年に設立され、翌年には「戦争目的の科学研究に関与しない」という声明を採択し、1967年には1950年の声明と同じ文言を含む「軍事目的の科学研究に関与しない」という声明を再び発表しました。これらの声明の背景には、科学者コミュニティが過去に戦争に協力したことへの反省と、同様の状況が再び発生することへの深い懸念があった。近年、科学研究と軍事活動との距離は再び縮まってきています。それゆえ、我々は、一方では学問の自由と科学の健全な発展、他方では軍事的手段を用いた国家安全保障のための研究、すなわち大学や研究機関で行われる軍事的安全保障のための研究という二つの側面の緊張関係を認識することにより、前記の二つの声明を確認する。

科学者社会が追求すべきことは、何よりも科学の健全な発展であり、それによって社会から託された責任に応えることである。過去の経験によれば、科学研究は、特に政治的権力によって制限されたり、動員されたりすることが多い。したがって、研究の自律性、特に研究結果の無制限の公開は保証されなければならない。しかし、軍事安全保障研究においては、研究の方向性やプロジェクト期間中およびその後の機密保持に関して、研究者の活動に対する政府の介入が強まることが懸念される。

防衛省のATLA(Acquisition, Technology and Logistics Agency)は、2015年度から「安全保障技術研究推進」という研究助成プログラムを開始した。このプログラムでは、将来の防衛装備品の開発に役立つ成果を生み出す可能性のある有望なプロジェクトを表彰することを明確な目的として、研究提案を募集し、審査を行っています。また、外部の専門家ではなく、ATLAの職員が資金提供期間中の進行中の研究とその進捗を管理する。このように政府が研究に介入することで、この助成制度には多くの問題があることを指摘しておきたい。科学の健全な発展のためには、科学者の自主的な研究と研究成果の自由な発表が保証されている民生分野の研究への助成をさらに増やすべきである。

1

科学者の本来の意図に反して、研究成果が軍事利用や攻撃的な目的のために流用されることがある。そのため、実際の研究活動を開始する前に、研究資金の調達先やその他の条件について慎重な判断が求められます。大学・研究機関は、その施設、情報、知的財産などを管理し、国内外の人々に開かれた自由な研究・教育環境を維持する責任があります。したがって、各大学・研究機関は、軍事安全保障研究に使用される可能性のある研究提案について、研究目的、方法、潜在的な応用の妥当性に基づき、技術的・倫理的に適切であるかどうかを審査するシステムを構築すべきである。学会などのコミュニティでは、それぞれの分野・領域の特性に応じてガイドラインを作成することが求められる。

研究の妥当性については、学術的な検討・判断の積み重ねにより、科学者コミュニティの中で共通の認識が形成されるべきである。それぞれの科学者だけでなく、大学、研究機関、学会、科学者コミュニティ全体で真摯な議論を重ね、社会に開かれたものにしていくことが必要です。日本の科学者コミュニティを代表する組織である日本学術会議は、このような議論に貢献する視点や知見を提供するために、今後も関連する問題の審議をリードしていきます。

www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。

自民党の保守系グループ「日本の尊厳と国益を護(まも)る会」(代表・青山繁晴参院議員)は7日、国会内で総会を開き、政府に対し、経済安全保障体制を強化するよう求める提言をめぐって議論した。中国に対する警戒が背景にあり、国家安全保障局(NSS)経済班といった経済安保の専門部署の充実強化などが柱となる。

提言案では、無料通信アプリ「LINE」利用者の個人情報が中国や韓国の関連会社から閲覧できた問題や楽天グループが中国IT大手の騰訊控股(テンセント)子会社から出資を受けた問題を「極めて憂慮すべき事案」と位置付けた。新型コロナウイルスによってマスクや医療ガウンが不足するなど日本のサプライチェーン(供給網)の脆弱(ぜいじゃく)性が露呈したとして、法整備を含めた早急な改善を求める。

執行部は(1)日の丸半導体の再興(2)NSS経済班や内閣情報調査室などの連携強化による情報収集・分析・戦略立案の能力向上(3)機微技術や個人情報を扱う大学や企業が外国から出資を受ける際のルール強化(4)サプライチェーンの国産化と中国依存からの脱却(5)過去に西側諸国が旧ソ連など共産主義諸国への軍事技術・戦略物資輸出を管理・規制していた対共産圏輸出統制委員会(ココム)の中国版の創設検討(6)ITプラットフォームや通信アプリの国産化-を盛り込むよう提案。異論はなかった。

出席者からは、軍事科学研究に反対してきた日本学術会議を挙げ「役に立たない。仮称・安全保障科学技術会議を新たに作るべきだ」との意見もあった。

護る会が不思議なのはなぜ非公表議員が六名もいるのかということです。