日本語はひらがな・カタカナ・漢字・数字・アルファベット・記号役物のしばしば混在する表記難度の高い言語です。そのため従来の入力では入力字種のスイッチングが頻繁に発生します。

(To LOVEる、ドS、Aぇ! group、d払い、テンションMAX、S高、Cロナ、W杯、V逸、Tシャツ、俺TSUEE、ラジオdeショー、中山10R)のような混成表記はもはや日本語入力の常識です。

いちいち字種のモード切替に煩わされずに、日本語/アルファベット混在文をサクサク入力していくためには、物理的に最初から入力字種グループが分離しているほうが理に適っていて最もシンプルな解決方法です。

頻繁に字種を行き来するのならばスイッチング動作自体がそもそも不要の産物であり物理的構成で回避していくことがまごう事なき到達解であります。

日本語のかな漢字変換についても、わざわざ窮屈なローマ字入力をバイパスさせてまでして入力するというのは非効率で、打鍵数も増え、操作文脈上のノイズも入り込みやすくなってしまいます。

ちいさな「っ」をxtuでわざわざタイプしたり、千円sennenや親友sinnyuuなどのタイプのあやふやさ、イッヌやインカラマッやぶっ生き返すで疲弊するのはもう嫌なんです。心底辟易しています。

かなキーは清濁別置で

あいうえお かきくけこ がぎぐげご

さしすせそ ざじずぜぞ ぁぃぅぇぉ

たちつてと だぢづでど なにぬねの

はひふへほ ばびぶべぼ ぱぴぷぺぽ

まみむめも やゐゆゑよ らりるれろ

わをんヴー ゃゅょっ スペース 計85キー のように

一字一字全かなをホールで領域確保して、当たり前のようにキーが存在する。そういった最低限の文字入力の基本ユニット数を「入力基数」と呼びたいと思います。

英語には英語の入力基数があって、日本語には日本語の入力基数というものがあります。

キーボード盤面が基数を確保していればローマ字→かな文字のトランジットで生じる副作用、綴りの冗長性や撥音(ん)促音(っ)のややこしいさばき、シフトキーの混線などといった干渉を受ける機会そのものを排除できます。

1音節1文字1打鍵の原則(拗音を除いて)を布けるのは基数あってのことでありますし、インクリメンタルサーチや文字処理上も統一感のあるさばきに寄与する点など恩恵は計り知れないでしょう。

べたかなは、これで何とかなります。

次に盤面を眺めてみて目につく特徴的な機能キーについていくつか説明したいと思います。

盤面左に位置する、「ショートカットキー群」の領域です。

ペンタクラスタキーボードはアルファベットが液晶タッチなため、複合キーによるショートカット動作を設定するのには不向きであります。

そのため頻出するショートカットは8つの物理キーを局所マクロパッドみたいに搭載してカスタマイズの利便もこなせるようにナビゲーション専用のキーも別途置きます。

ショートカットキーゾーン近隣の「早覧1」というキーは押せばいつでもカスタマイズ内容のショートカット一覧図というのを呼び出すことができ、

この画面から各キーに割り当てられた機能内容を編集・登録する画面へもすぐに飛ぶことができます。

できるショートカットのキーが8つと少ないため物足りないところはありますが、アプリごとに動作群を切り替えられるようにするだとか、シフト複合で水増しするだとか、そもそもデバイスの在り方をテキスト作業中心にするなどのコンセプトの洗練をさらにすすめてデバイス設計に反映していきたいです。

さらにテンキーシフトのホットキーについてです。

通常(無シフト)のテンキーでは0-9の数字と演算記号その他が配置されております。

日付や時刻を入力しやすいように/スラッシュや:コロンも単打でタイプできるようになっています。

開始時刻や起点、区間をあらわすのに頻出な~波ダッシュも数字と共起しやすいテンキー部に備え付けられております。

注目すべきは、「送信」ボタンが専用にあつらえてあるということです。

これまでチャットなどのフォームで、間違って入力途中に送信してしまうというトホホなミスが頻発しておりました。

改行にすべきかフォームの送信なのかを一手にEnterキーが兼任していることがすべての混乱の原因です。

目的を明確にするために従来の改行は[Enter]キーで、チャット中の送信は[送信]キーで物理的にはっきり分けることにしました。

リテラルの↑←↓→の記号を+シフトキーで出せる明快さにならって、ここでもシフト+[送信]キーで文字としての送信のアイコン、

紙飛行機の記号を出せるようにもしたいです。むしろ記号がなかったら文字コードを新たに充ててでもこういった基本作法の記号化は是非にでもするべきです。

テンキーについて、シフトキーを押すと日常使いに便利な基本情報文字にアクセスができます。

読み上げの時に区別しやすいように、そして単漢字の時でも確実にタイプできるようにするためにピックアップしたキー群です。

年月日・時分秒はそれ専用にすぐにアクセスできます。音声読み上げを念頭に置いて配置しています。

ついたちとかようかについていけるかどうかはまだ探求中ですが、こうしてDateのほうの「日」はとりあえず分けて意図を伝える手立ては用意できました。

Days of Week(曜日)のほうの「日」はその下に配置してある7キーに配置してあります。月火水木金土日の七曜がちゃんと揃っています。

日や月のキーがダブっているじゃないか!というツッコミもあるかもしれませんが文字コードも1から構築していくので意図に応じて同じ字でも用途別に分けることもやぶさかではありません。

これでこれまで変換に戸惑っていた火や土の単漢字曜日も思いのままです。

さらにシフト時テンキーでは呼称接尾辞の「氏」や「さん」「ら」についても即アクセスできるようになっており、専用のキーでマーキングすることによりこれのマーキングの直前はおそらく人名なのだな、と変換上もヒントになるような便宜に適っています。

人名は失礼があってはならないのでタイプミス・変換ミスにもより神経を使いますのでこうして入力環境を整えることで頻出的なニーズにも応えていけるといいなと思います。

このほかにも、「ヶ」や「期」の採用やあるいは面シフトキーでの展開において役職名・部署名のワンタッチタイプや個人情報系のものをここから登録したものでしか入力できないようにする、入力シグナルを検知してセキュリティに役立てる、などの工夫をあれこれ考えていますがまだ構想の段階です。運用面での現実性と相談しながらのちのち決めていけば良いかと思います。

近隣にある[早覧2]キーを押せば、[早覧1]のときと同様にテンキー部シフト時の用途文字の一覧表がいつでも呼び出せます。押しただけで画面にパッとポップアップするのです。

テンキー部はシフト時/面シフト時の合計2面ありますからこのへんはうまい見せ方と編集導線でテンキー各部の要素を確認・展開していければ良いでしょう。

次に盤面上部右にある[文化]変換と、[圏点/斜体]についてです。

文化変換は変換全般においてなくてはならない、固有名詞のワードをサポートする専用の変換キーです。

変換辞書でもカバーしきれない可能性が比較的高く、単漢字等でちまちまビルドしていくというのも億劫な固有名詞の文字列に限っては、Web上のクラウドを介して変換予測を引っ張ってこれるようにしようというのがこの「文化変換」の発想です。

中国/韓国の方の人名や三国志武将名(要アノタグ補完)、都市名、アーティスト名、エンタメコンテンツ諸語、アカデミア・実務・博学・符丁の文化専門用語、あるいは短尺の固有語のカバーに役立ちそうです。

クラウドサービスなので最新のトレンドワードや新語にもついてこられますし、随意でアノテーションタグ(補足情報)を自動付加させて候補提示させていくので名前の遠藤(人名)なのか相撲力士の遠藤(力士)なのかを付加情報で簡単に区別できますから検索の解像度を向上させつつ一般語と固有語の混入を回避して意図に適ったサーチ結果が得られるようになります。

[圏点/斜体]のキーは日本文・欧文で強調に使われる装飾属性ですが、ルビと圏点の重複はありません。ルビについての基本方針はまだ決まっていませんのでルビはルビの取り回しのキー操作をそれとは別個で整えるつもりです。方針が定まるまでお待ちください。詳細はまだ未定です。

まだまだ説明は続きますがこちらも入力においての勘所、[Ø]ゼロ文字マーカーです。

これは日本語には分かち書きがないので単語の境界を明確にするために導入したキーです。

ただペンタクラスタキーボードでは「でにをは別口入力」というのがあって単文字の助詞にはすでにマーカーがありますからなんでもかんでも区切り記号を挿入すればいいというものでもありません。

なので用途としては変換に苦労しそうな

・長尺の複合語・合成語の切れ目検出のため

・連用中止法の切れ目の判別のため

・接頭辞の切れ目の判別のため

・アジェンダ名詞の文頭チャンクの切れ目を判別するため

などにØ文字マーカーの区切りを使っていきます。

アジェンダ名詞というのは

×噺家割るけど ○話変わるけど

のように主語あるいは題目が"助詞抜き"で繋がっている事でうまく切り出しができないのを解決するために主題部分の名詞チャンクを文法機能的観点からアジェンダ名詞と呼ぶものです。

Ø文字マーカーの詳しい説明については今後の記事にて考察していきたいと思います。

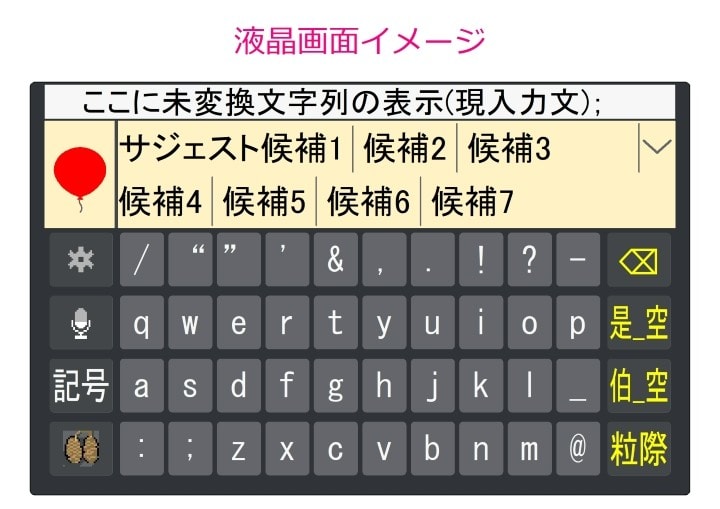

さてここまでで中盤ですが物理盤面のことはこれくらいにしてここからはアルファベットや多言語切り替えなど各種機能の詰まった液晶画面の説明に移りたいと思います。

液晶の親切なところは入力中の文章をメイン画面のほかにも手元の液晶で逐次表示していくので手元をじっと見っぱなしでタイプしていても全然OKなところです。

予測変換については§5で詳しく説明しますので今は飛ばします。

液晶面には各ボタンの「文字・記号ボタン」と左右端部の「カラムボタン」があり

パネル面の文字ボタンは40個あり、それぞれに無シフト、シフト押下時、面シフト押下時の3つのバリエーションがありわずかばかりカラムボタンのほうで若干記号を取り扱ったりするので

これでアルファベットの小文字大文字や記号類のほか子メニューへ起点となるボタンなど120+αの入力をまかないます。

日常もっとも使うのが無シフト状態で、アルファベット小文字を中心としたアラビア数字以外の基本セットが領域確保されておりこれで大抵の英文フレーズに必要な要素は一通り揃っています。

補足的な点としては、↑上方向フリック派生で“”(ダブルクォーテーション開始/終了)を‘’シングルクオーテーション開始/終了)に変化させることができます。

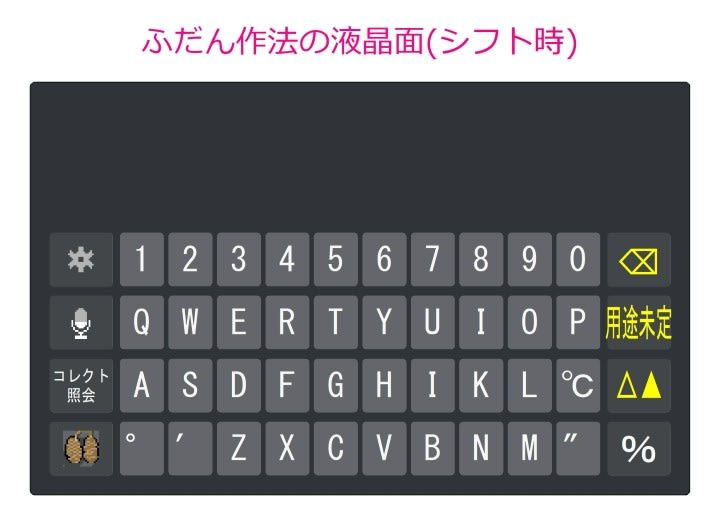

次がシフト押下時で、アルファベットの大文字や摂氏温度、緯度経度の度分秒などがあります。

数字キーがこのシフト押下時の深度にありひと手間かかるのは歯がゆいところですがもともとテンキーからも単打で入力できますし

度数やパーセントなど共起しやすい記号をこのシフト状態に納めているのでそこは兼ね合いでご理解いただけますとありがたいです。

↓実際に無シフト時/シフトオン時の配列をご覧になってお確かめください。

ペンタクラスタキーボードの標準時(ふだん入力)の英文入力の特徴は、日本語入力中で英文もまとめて変換処理したいので

英文を未変換文字列扱いにしてレター・キャピタライゼーション(大文字小文字の割り当て)を変換時に適宜おこなうシステムであることです。

半角・全角の区別も未確定のままです。

ちなみに頭文字のときはキャピタライゼーションですが

「iPod」(ローワーキャメルケース)

「GetUserName」(パスカルケース)

「CONSTANT_CASE」(コンスタントケース)

これらのほかにも種々さまざまな使い分けがありますがこの場においては割愛します。

ほかアーティスト名・プロダクト名にはさまざまなランダムな表記もあり、いずれにしても変換学習辞書やクラウドにあるかぎりにおいては適宜アッパー/ローワー整形して出力していきます。

有り体に言って、液晶での英文入力は長文に堪えうるものではないので本格的な英文入力はあきらめ、日本文中でコラージュ的に英語その他各国語を入力していく用途のライトユーザー層に向けた作りとなります。

それでも大文字小文字の指定をすることなく日英混在文を一括でタイプ/変換できるので全体的なストロークのテンポは向上していくと思います。

つづく面シフト時の入力要素はちょっと特殊なものでまだ試案の状態なのですが日常的な補助記号の類とあったら便利だなという実験的な記号で構成されています。

配置はこうです↓

パネル右端の–enダッシュ・—emダッシュの下に並ぶ「―」は英語版の水平棒(HORIZONTAL BAR)であります。

theについては英語環境の検索やデータベース項目などで頭文字に付きやすい冠詞のtheが検索上のノイズになってしまう問題への解決策にならないかと実験的に導入しているものであります。

パネル上部には派生起点となるようなエッセンシャル・キーが特別にしつらえてあって、

α(ギリシャ文字)

算(計算/数式記号)

単位(単位とその読みアノテーション)

為替(各国通貨)

囲(囲み文字)

罫(罫線)

卦(占いや伝統遊戯などのエレメントシンボル)

沟通(ネットコミュニケーションでそなえておいたほうがいい概念ツール)

健(OSやコンピュータ作法やシステム自己言及的な記号群)

これらを押すことによってそれぞれの子モードが開いてパネル面にそれらの範疇の各種キーが並びます。

詳細な解説はここでは割愛しますが、特に3点だけは補足説明が必要そうなので書いておきます。

[単位]…についてですが1L(エル=リットル)や1kg(ケージー=キログラム)などの字面だけでは一意に読みが決まらないものをサポートするため、ルビの付与とともに音声読み上げ時に指標となる音声アノテーション情報を変換候補に付加していきます。

[沟通]…沟通(ゴウトン)は中国語で伝える、交流させるとの意味で単に一過性のネットスラングの類いというものではなくてペンタクラスタキーボードのエコシステムや話題叢データベースの構築に必要な術語をカバーしていくパネル面です。ネットコミュニケーションや言語資源へのアクセスに役立ちそうなものを収録します。

[健]…これは削除記号やサーチ虫眼鏡、設定の歯車、ハンバーガーボタンなどの身近なシステムまわりの諸記号のほかペンタクラスタキーボード特有のシステム上の概念をはじめから言及しやすくするためにあらかじめ記号集としてそなえておくためのものです。「健」の字は日本でのコンピューターの歴史に大きな功績を残したオペレーティングシステムTRONの開発を指揮した坂村健 氏の業績に敬意を表して同氏の名前から拝借させていただきました。

さらに面シフト時の左カラムには「鎖定鍵」というボタンがあってCaps Lockと同様の趣旨のキーですがアルファベットに限定したものではなくて今回のこの面シフトのパネル表示そのものをキープし続けるという意味において

ロックをかけるキー:中国語の「锁定键(suǒdìngjiàn)」からとっています。読みは日本においては「さじょうけん」とでもとでも読むのでしょうか?はっきりしませんでした。

このキーは確かに面シフトと親和性の高い、特に罫線などのほか易の八卦や将棋駒や麻雀牌などは連続的にタイプしたりする状況が多いでしょうからこのモードで固定できると打ちやすくて重宝するかと思います。

ここまでふだん作法(標準的な入力ゲージ)の無シフト時/シフト時/面シフト時 のそれぞれについて説明していきましたが、

まず液晶面の基本となる配列ゲージには2種類あってそれが「ふだん作法」ゲージと「ログイン作法」ゲージです。

これから説明する「ログイン作法」は液晶横の斧の刃キーの上側を押すことでゲージ切り替えができます。ちなみに「ふだん入力」のキーは盤面最手前右側にあります。

ゲージが変わりましたので液晶配列もガラリと変わります。

ログイン作法時のゲージのレイアウトではカラムボタンがなくパネル面いっぱいにアルファベット・数字・記号類が配置され

入力中の本文手元表示はないものの、フィッシング詐欺を防止するために閲覧中のページのURLが表示されログインIDやパスワードを入れるフォームが表示してあります。

ログイン作法はネット閲覧・ファイル閲覧のログインID/パスワード入力時に使うモードでセキュリティのために語句のサジェストや単語学習のプロセスをOffにしてあります。

ログインに使う文字は半角のアルファベット(A~Z a~z)、数字(0~9)に加えてASCIIコードの記号32種+1種(+スペース)を足した95種です。

これに加えてタッチキー盤面上のレイアウトは大文字群/小文字群いずれか片方と数字・記号の足し合わせに加えて例外的にピンクで示された

“”(ダブルクォーテーション開始/終了)

’(アポストロフィー)

の全角3キーを組み入れて正味72点の表示領域があります。

ログイン作法のゲージではふだん作法のようにアルファベットキャピタライゼーション変換のような手心の入ったカジュアルな変換は行っておりません。

ユーザーは律儀に、大文字小文字の入力弁別をシフトの有無や機能キー:「大文字」「小文字」等を使って明示的に指定していきます。

さて、液晶面の各ボタン「文字・記号ボタン」につづきまして「カラムボタン」の説明に入りたいと思います。

液晶面では日常頻出動作であるサーチにスポットをあてて、新機軸の入力概念を新たに提案したいと思います。

それは「スペース」の大胆な改革です。

まず、スペースの種類を3種類に細分化する事。

・リテラルとしてのスペースと、

・複合セパレーターとしてのスペースと

・列挙セパレーターとしてのスペースです。

・

まず、単語の辞書登録からしてスペース込みの文字列を登録することと、サーチワードに「茄子 アンダルシアの夏」のようなスペース込みのひとフレーズとして認識させるのにともに文字列取得不全が発生して整合性も良くありません。

リテラルのスペースと区切りのスペースが混同してしまって取り扱いに混乱をもたらしているのです。

なので用途に従ってハッキリ3つに区別します。

検索や単語登録に使えるリテラルとしてのスペースは、物理盤面の中央手前側、「スペース」のキーで入力していきます。この場合、キーワードを""で囲む必要がなくなります。

これはスペースであっても一般の文字と同列のリテラル情報として処理されます。

次に検索窓の複合キーワード、アンド検索のような目的のセパレーターとしてのスペースは、液晶無シフト時の「是空(ゼクー)」キーで入力して、クエリとしても明確に解釈できるようにします。

そして、検索キーワードとして軽視され不遇な扱いの列挙目的の検索の救済、掘り起こしのために列挙専用のセパレーター、これも液晶無シフト時の「伯空(ハクー)」を新たに立ててこれは列挙要素なのだな…とコンピューターに認識させていきます。

サーチエンジンもこれを心得て、従来は列挙スパムとして敬遠されてきた複数列挙の投網捕獲ができるような検索様式を再評価してユーザーのニーズに応えていきます。

検索は日常頻出動作であるので、こうしてシフト面の無シフト状態の時に直ちにアクセスできるようにしたものです。

次にその下にある「粒際」はキーボード物理盤面の「粒際シフト」とも関連があるのですが詳細はまだ整っておりません。

際(キワ)シフトはもともと入力文編集時の別口入力(てにをは)部分への要素選択が《》矢印キーでの操作と相まってわざと助詞をポインティングするのを困難にしているのでそこであえて助詞を選択したい、という便宜を想定してこのキーを設置したものです。

粒(ツブ)シフトは「ウェルかめ」「これゾン」みたいにかなカナ忙しい文字列で、単語以前の語片が混じっているチャンクをAI的に親切解釈で手数少なく字種振り分けをサポートできるような仕組みを考えていて、うまく言語化できないがその他複合語や文法語境界であるとかのチャンクレンジ操作に便宜をもたらしてくれるようなオペレーションを模索しております。

歯車アイコンのキーは各種設定です。

マイクのアイコンは音声入力キーです。OS基本操作の音声ナビゲーションはしません。また常駐型の応答デバイスみたいな使い方もしません。

ペンタクラスタキーボードは文字入力に主眼を置いたデバイスなので、文字入力と並走して補助的な入力であったり、音声のアノテーション/フォニックス情報をサンプリングするのに使用することを想定しています。

はじめから音声入力ありきでプッシュしてしまうと、せっかくの文字入力ホワタリ配慮が霞んでしまうので、五月雨式に頻度の高い動作、

たとえば話題叢データベースの記事編集のアクセシビリティを意識する場面であったり、口からつい出てしまう単語は想起距離が近すぎる、炎上揮発のフックのある言葉をモニタリングするフィルターとして音声チャネルを位置づけるなどの一定の距離感をもって音声入力を活用していきます。

記号キーは特に何も考えていませんがやはり必要だろうとの判断で設置しました。

左下のおいなりさんみたいな物体はわらじ(草鞋)です。言語を二足のわらじで使い分けるという意味を込めて作った切り替えキーです。

液晶なので刻印の制限を受けないというメリットがあるので多言語タイピングとして各国語の切り替えにもってこいの相性の良さがあると思います。

ただし中国語などの取り回しの難しそうな言語や、多言語の音声読み上げは労力もそれなりにかかると思うのでこのへんは別売りの課金パックにして販売すればよいと思います。

さて今度は液晶面のシフト押下時のカラムボタンについてです。

補助記号として%、△▲のボタンがあります。

シフト時はアラビア数字が揃えてあるのでそれと共起しやすい記号です。

「△▲」は財務諸表における赤字や未達などをあらわす記号です。読み上げ時には「マイナス」と読ませます。

左端にある「コレクト照会」は日本語入力中

延々と → 永遠と

店員 → 定員

破じょうした → 破綻した

みたいなありがちな誤入力で、自分もちょっと自信がないかな?っていうときに、気軽に音声入力して問い合わせできるのがこの「コレクト照会」です。

ペンタクラスタキーボードのIMEでは「ひょっとして機能」のような指摘支援機能はやらないつもりですのでその埋め合わせのために

音声チャネルで専門に対応するボタンを設けました。

音声への返答として、こちらも正しい発音を音声で直ちに返します。確認用の文字列ポップアップ表示もUIでつければよいでしょう。

最後に液晶面の面シフト押下時のカラムボタンです。こちらはまだ詳細は未定です。

「エスケープ文字」についての理解はほぼ知識ゼロなので、仕組みについてはよくわからないが解釈不全、表記不全を抑止するために

エスケープ文字の範疇として独立した別文字、別マーカーを立てることも有効と考えます。

面シフト自体が特殊用途の文字まわりを取り扱っているのでその一環として組み合わせ動作も期待できそうですし

「面呼出」のボタンは無しにしてエスケープ文字の取り回し専用に2ボタン使っても全然構わないのでそこは柔軟にやっていければいいと思います。

右下の「QRコード」の記号はタッチ液晶面にQRコードを表示させるなど現代的なニーズに対応するため設置しました。

詳細はまだ決まっておりません。

面シフト時の左カラムにある「鎖定鍵」というボタンについてはすでに説明しました。

これで一通りこのセクションの解説を終えようと思いますが、マイクボタンの使い方についてもっと詳細を詰めていけば発展性のある仕掛けになっていくと思います。

音声入力は即時性のあるシグナル手段なので、ちょっとした事でも頻繁にユーザーレスポンスを得るためにマイク・インカム装備を当たり前のごとく携えていくスタイルを提案し、

ちょっとうざいかもしれませんが未知語や不明の短縮語が出てくると即座によみや抑揚や略さないときの正式名称は何かをマシンが要求してデータ化・収集する

「音声による即づけアノテーション」

を一般的にしていきたいです。

まあ、「総ルビ化の実現」を視野に入れて文書フォーマット・データ形式をきちんと描いていかないことにはこればっかりは話が始まっていきませんが

音声・テキスト両面からのアプローチで「チャンクの自明化」を進めていけば構文解析やよみ付与の面から言っても欠かせないファクターとなると思います。

今後もこのへんを重点的に追求していきたいです。

PCやスマホの誤変換ジョークに「ぎなた読み」というのがあります。

別名「弁慶読み」ともいい

「弁慶がなぎなたを持って」とするところを

「弁慶がな、ぎなたを持って」と文章の区切る場所を変えることによって

全く別次元のとんちんかんな誤読をしてしまう古くからあるジョークです。

これくらいなら笑って許せるレベルですが

「今日歯医者に行く」

「今日は医者に行く」

と、こんなことも区別できない助詞の絡んだぎなた読みなどはワープロ泣かせの頻出懸案であり

読む・話すはいいけれど入力の段となると途端に不如意さが増すトホホな有り様…。

分かち書きのない日本語が抱える"デジタルの宿痾"であります。

それなら日本語入力において

助詞を明確に分別して文字コードも完全に別物にしてしまって

かな漢字変換の文解釈プロセスから曖昧さを物理的に排除してしまえば

このような悩みを根本的に克服できるのではないか?

それを実現するような新しい試みが

ペンタクラスタキーボードの「でにをは別口入力」のシステムです。

キーボード盤面の手前側エリアには各種別口入力キーが並んでいます。

これを入力文中に各単語に混ぜながらタイプしていき、

1打鍵で文字ひと文字分のリテラル情報と

その文字が別口入力であるという文法情報とを同時にマーキングしていきます。

言い換えれば

キーストロークという文字ストリーム進度と区切り目であるというメタ情報を

同時に獲得していくインタラクションを実現しているということです。

とりあえず別口1文字打鍵すれば打鍵進度が確実に進んでいけるところがお得な感じですね。

別口入力には単文字の助詞や「だ、です」などの機能辞、活用形に埋め込むマーカーや組み合わせ動作など

ぎなた読み困難性や造語(未知語)、さらにはこだわり表記の軽便に対応できるようにするために

さまざまな誤変換の教訓から練りに練って厳選された22もの専用のキーを駆使していきます。

これから順を追って解説してみたいと思います。

(画像をクリックすると別タブが開いて拡大します)

緑色の文字が別口入力キー画像(792)

まず「が」「を」「と」「へ」「や」「は」「も」「か」「だ」「の」「に」「で」「て」「なの」「な」「し」「でs」「○R」「×r」「く」に加えて新設の「Vん」「じゃ」

のような代表的な単文字の助詞や機能辞が採用されています。

それらを文章に混ぜ込みながら入力文字列をビルドしていきますので

構文解析上の判断材料・ヒントがおのずと増えることになり

細切れのもったいない使い方の入力・変換スタイルとは一線を画し

ユーザーにはロングレンジでの長文入力を期待できる作りとなっております。

単文字の助詞をマーカーとして使えばたとえば

*何回も見たい/なんか芋みたい

*車で待つ/来るまで待つ

*干し芋のリスト/欲しいものリスト

みたいなものも簡単に使い分けることができます。

これが「でにをは別口入力」です。

でにをは別口入力は単純明快にして強力な誤変換抑止ギミックであります。

でにをは別口入力には単文字の助詞のほかに「だ」「な」「でs」「る型動詞マーカー」「し」などの機能辞もカバーしております。

この中の「だ」「な」については

「健康だ」「ミステリアスな」などの形容動詞使いでの使用における活用語尾だ、な に注目して

健康[だ]った・健康[だ]ろう・健康[だ]からなど各活用形の様々な派生フレーズにおけるマーカーとして[だ]を使います。

形容動詞語尾[な]の別口入力は

「ハイ[な]」「異[な]」などの短尺形容動詞の切り出しに期待できるほか

「バンカラ[な]」「チル[な]」などのように「晩から」「散るな」といった本来的な変換候補との競合を回避して

「な」の前にある前置要素をソリッドに浮き立たせて絞り込むことができるうえ

データ処理的にも形容動詞の語幹としてわかったうえで認識できるというメリットがあります。

ただし「だ」については、断定の助動詞「だ」と形容動詞の活用語尾「だ」が

カタチ上は全く同じであるという偶然(必然?)も手伝ってかなかなか混同しやすいところではあるのですが

ストロークにおいては両者とも同じような感覚で入力していくという結論になりました。

「だ」については断定の助動詞と説明しましたが以後は本術語を「コピュラ」と呼称することにします。

次に「だ」とも関係の深い格助詞「で」でありますが

デアル文で使われるコピュラフレーズでの「で」と形容動詞での「で」も

先述の「だ」「な」と同様に区別せずに使っていけます。

注意しなくてはならないのは

「死んで」「学んで」「泳いで」などの接続助詞「て」の音便形に現れる濁音化のフレーズでの「で」と

混同してはならないということであります。

別口入力[で]の適用は、格助詞としての「で」のほか、デアル文や「そうで」「ようで」「みたいで」などの助動詞フレーズの「で」または形容動詞の活用語尾「で」が適用要件となっております。

*秒[で] ザギン[で]シース― ウラン[で]臨界 遅れてるみたい[で] スリリング[で]

具体的には上記ほか

場所・方法・道具・材料・範囲・期限・原因・理由

手段・様態・方法・構成要素・内容物・付着物 などの用法の

「で」だけを別口入力マーキングとして許容するものとします。

ここは間違えやすいところでありますので十分注意しましょう。

これと並行して接続助詞テ形の「て」が、別口入力インターフェースを設計する段において

異形態「て」と「で」の差異を吸収するようなコンバーチブルな設計にしなかったのはなぜでしょうか?

これは例を挙げればすぐわかる事なのですが

「書いて」と「嗅いで」の区別が原理上できないからです。

ですので別口入力でマーキングするテ形要素は[て]だけに限定し

音便形の「で」はそもそも格助詞のほうの「で」との無用な混同を避けるためこれを採用しません。

よって接続助詞テ形の濁るほうの「で」はべたかな文字列で入力し、マーキングをしない片務的な運用とします。

別口入力[て]はブログ開設当初の初期案ではコンセプトに掲げてはいなかったものの

やがてその重要性に気付き採用するに至った経緯があります。

このためこのシステムの名称を「でにをは別口入力」と少しアレンジを加えて呼称しているのも

こうした初期のアイデアの名残りであります。

ここで皆さんもお気づきかとは思いますが別口入力の[の]が二つもあって無駄じゃあないか?

と疑問をお持ちの方も多いでしょうが

これはのちのち別の解説で詳しく取り上げていきたいと思いますので今はスルーしてください。

解説を続けていきます。

ここからは助詞ではないものの表記や文解析の要員として欠かせないものをご紹介します。

(画像をクリックすると別タブが開いて拡大します)

まずる型動詞の表記の用に助かるのではないかと期待している別口入力[○R]と[×r]です。

*タグる バズる テンパる モメる ウケる キョドる

読み方は大文字の方が"まるあーる"で小文字の方が"ばつあーる"です。

る型動詞というのは私の造語で、混同を回避するために従前からのル形動詞(ルけいどうし)の説明を今少し挟んでおきますと

*ル形動詞(るけいどうし)とは

*述語の辞書形やマス形はル形と呼ばれ、「〜た」で終わる述語はタ形と呼ばれる

*述語は動詞に限らず、イ形容詞・ナ形容詞・名詞述語文もある

*走る/高い/静かだ/学生だ[ル形(丁寧形含む)]

*テンス(ル形/タ形)

*非過去(現在/未来)|過去

学術界や日本語教育界隈ではすでに「ル形動詞」というのが確立されておりまして

しかもこれは別に辞書形とも呼び、普通形と過去形の対立、

つまりル形とタ形のテンスの対立という文脈で使われる術語ですので

ル形は語尾に必ずルがつくとは限らず「食べる」「書きます」「高いです」「学生だ」のような一般動詞や形容詞、名詞の述語全般にもル形が使われます。

私がここでいう「る型動詞(るがたどうし)」は若者言葉やスラングで使われる

カナ語幹+る

のカタチの造語・新語に対応できるよう考え出されたものを便宜的に「る型動詞」としているものです。

ちなみに[○R]と[×r]のキーはシフト打鍵をすると入力モードに関係なく○と×がすぐに出せます。

ここでは専らる型動詞の説明に用いていきます。

[○R]は終止形・連体形に限って使われる別口入力です。

仮に「ググる」というる型動詞を引き合いに出しますと終止連体形のググるは

ぐぐ[○R]

とタイプすれば「ググる」と語幹をカナ表記に保って変換されます。これは基本で不変的な使い方です。

そして[×r]のほうは前後の文脈を読んで後付けで可変的に変化させる

ワイルドカード的別口入力です。

これはいろいろまちまちなのですがまとめて列記しますと

否定形ググらないは「ぐぐ[×r]ない」

仮定形ググればは「ぐぐ[×r]ば」

命令形ググれは「ぐぐ[×r]」(文末)

使役形ググらせるは「ぐぐ[×r]せる」

使役受身形ググらされるは「ぐぐ[×r]される・ぐぐ[×r]させられる」

意思形ググろうは「ぐぐ[×r]う」

マス形ググりますは「ぐぐ[×r]ます」

希望形ググりたいは「ぐぐ[×r]たい」

のように入力すれば自動的にらりるれろのレンジの中から適宜充てこんでタイプしていきます。

命令形ググれみたいに格助詞の展開によって用法違いで使われると「ググれと言われて」「ググりが甘いよ」のように

判定が曖昧になってしまう難点も残りますので

このへんは液晶のサジェスト候補の援助も借りまして

なんとかインターフェースとして成立させていきたいとの目論見であります。

ここでも例外処理がありまして

ググれる・ググられる等の受身可能尊敬自発の助動詞の絡むものは一律に適用範囲外であります。(使役は大丈夫)

ただでさえワイルドカードの処理でうるさいのにややこしい文法的バリエーションについていける余裕はありません。

ここは混乱回避のため、ご面倒でもベタ打ちストロークで入力していってください。

ユーザーに認知周知させていくことも大変だとは思いますが

この方策で微妙な表記のアヤで苦しんでいたカナ語幹+るの新語造語に即応できるだけでなく

もちろん従前の通常の動詞:渡る・起こる、みたいな場合は

べたかな入力でマーキングを伴わずに入力していきますのでそんなに構える必要はありません。

(してもいいのですがマーキングするとワタる・オコるみたいに語幹カナのほうが候補優先されます)

いずれにしましてもユーザーに選択肢が増えるというのは文字入力の実情にも適っていると思います。

次にサ変動詞の弁別・単語登録に役立ちそうな別口入力「し」です。

これは主にサ変動詞の活用の変化において「し」を含むフレーズに特化した別口入力です。

サ変動詞[し]でマーキングする活用形

(検討し/遣唐使 の使い分けに役立ちそうですね)

画像のように活用バリエーションはさまざまありますが

とりあえずこの中から「し」でマーキングできる部分だけ別口入力で対応する方向性でいきます。

「し」はあらゆる誤変換の例でもかな文字の中でもっとも注意しなければならないものですので

あえて「し」一文字のためだけに特別に専業的に別口入力を用意したものだとも言えます。

(特に連用中止用法対策)

もちろん肝心の「○○する」(終止/連体形)がないじゃないか、と訝しがる向きもあるかと思いますが

「○○する」のバリエーションはよりナビゲーション性の高いタッチ液晶での役割に支援を任せていますので

基本コンセプトのシリーズ解説(§5)をお待ちください。

この[し]キーと[て]キーだけはキーボード盤面の手前ではなく盤面左右の端に配置してありますので

配置図を見ながら操作イメージをあれこれ巡らせてみてください。

[し]のほうは記号交じりのクラスタキーでの提供となっておりますがちゃんとい段方向に押下しますので

少し押しにくそうですが違和感はないと思います。

次に「だ」と並んで頻用されるコピュラ、「でs」キーの解説です。

[でs]キーはすでに説明した「だ」と同様コピュラあるいは形容動詞のフレーズで使われます。

カタチの同じ両者は形容動詞のときは連体形の「な」が専属でついてきましたのでわかりやすかったのですが

「でs」のときは

○元気な時(形容動詞の連体形はつながる)

×元気です時(敬体の形容動詞のときは成り立たない)

という敬体独特の微妙な差異がみられますのでご注意ください。

「『です』の連体形」は助詞「の」「のに」「ので」(準体助詞の「の」)を伴って用いられ

一般の体言を修飾することはないのが原則です。

タイピング時は「でs」もワイルドカード可変的な別口要素ですので

「[でs](終止)」のときは「です」

「[でs]ょう」のときは「でしょう」

「[でs]た」のときは「でした」

「[でs][て]」のときは「でして」

のように後続の文字列によって自動的に変化します。

ここまでル型動詞、サ変動詞、コピュラ&形容動詞

のそれぞれについて完全とまでは言えませんがそれなりの入力の手当てをしてきました。

日本語の中枢を担う主な領域についてはカバーできているかと思います。

長くなりましたが終盤にもう一押し、形容詞連用形の「く」の別口入力です。

これは直接には誤変換の要因となることは少なさそうなのですが、組み合わせ動作で真価を発揮するので導入しました。

ただ「北区内(≠来たくない)」「三田区内(≠見たくない)」などピンポイントの誤変換は依然としてまだまだあります。

別口入力は形容詞フレーズでの各種の連用語尾にあわせて適宜マーキングをお願いします。

*(聞きた[く]なる、まず[く]ない、めんどうくさ[く]て)

こうしてみるとマーキングするほどの文法標識でもなさそうなのですが

文解析において形容詞の検出が思ったより難所であるな…との手応えから必要に迫られて導入した別口入力であります。

そして大事なところはその発展形としての入力作法に際立つ眼目がある事。

すなわち口語でよく使われる「怖っ!」とか「狭っ!」のような「形容詞のイ落ち形態」に対応できるという事です。

これはこれまでの日本語入力ではすんなり変換できず

「固い」と変換してから「い」を削除するなんていうまどろっこしいことがおこなわれてきました。

これは形容詞という品詞情報をマーキングすることによって埋もれがちな候補が一気に絞られて

タイプ数も視認の手間もすこぶる改善します。

「旨」を単漢字で出したいときには「うま[く]」と入力して変換を押すと

筆頭候補こそ「上手く/旨く」が出てきますがそのまま変換を連打して候補を送ると

次点候補以降に「く」を省いた文字列「旨」が巧みに整形されて提示されます。

これは語幹が「エモ」(エモい)のようなカナ語幹であっても入力学習によってかな整形/カナ整形を適宜おこなうこともできますし

さらには「芳しっ」(かんばしいっ)のような小さい「っ」を伴う字面であったとしても

入力の段で「かんばし[く]っ」とすればそのフレーズを見てイ落ち・促音付きの表記にもついてこられます。

これらイ落ち形態へのアクセス向上により、ドン・キホーテの店内POPに見られるような

「驚安」みたいな単漢字フラグメントもビルドしやすくなるというものですね。

そして続けて紹介する形容詞がらみのギミックとしては

*エモみ・慎重さ・非力げ

「み」「さ」「げ」(接尾辞付加)の派生にも処方箋的に力を発揮する機能です。

語幹は形容詞だけとは限らず「misage前置素材語」(ざっくりとした造語です)に付加して造語新語一般において

名詞化接辞、ナ形容詞化接辞がイメージ喚起力として便利使いされており

「コネクティングザドッツみ」なんていう遊び心に満ちた造語も生まれてきています。

説明が前後してしまうのですが後述する「タッチ液晶入力」のインターフェース「パネルフリック」についてちょっと先取り説明をしますと

予測変換時に活用や付加派生の出てくるフレーズに関しては、その候補提示のパネルに矢印滑らせてフリックするとさまざまな派生に対応できるということで

今回の「み」「さ」「げ」の補助入力にもこのパネルフリックのインターフェースを活用して手軽に補助入力をしていこうというものであります。

方法は簡単です。「misage前置素材語」のあとに別口入力[く]を入力すると「く」がマーカーとなってパネル受け付け状態がさみげ派生受け付けに変化しますので

そこのパネルを↑にフリックすると「さ」が付加され、

←にフリックすると「み」が付加され、

→にフリックすると「げ」が付加されていきます。

ついでにいうと↓にフリックすると「い」がマーキングされ、

造語形容詞(○○い)としてその場でタイピングと単語登録を兼ねてオペレーションしていきます。

なにより付加部分の「み」「さ」「げ」(末尾文字)がひらがな固定で

(「罠み」「慎重さ」「フリーダムげ」)

素材語の部分だけをカナや既知の漢字語などにするように表記の用をなすことが大きなメリットです。

このようにピボットの軸部分を不変として可変部分だけに注目して変換作用を及ぼすインターフェースというのは

先ほど説明した形容動詞語尾「な」の別口入力で横文字系の語幹がいくらあらわれようとも盤石に活かされていますし

(「クィアな」「イケズな」「納豆LOVEな」)

あとで説明する三属性変換の接辞がらみの変換プロセスで

「ゲージツ的」みたいに可変部分にだけ字種変換の作用を及ぼして

ピボット軸部分の字種には干渉せず整形してくれる

([かな][カナ][通常変換]キーを押すと該当部分だけが変換対象となる)スタイルがあり

…このようなある種の"型"をもってユーザーの目的の表記への入力アクセスをサポートし

もちろん学習辞書にも[preみ][preさ][preげ]のように文法情報/品詞情報をノートしたうえで学習・登録がなされますので

一度素材語の原形を文法情報とともに格納しておけばその後の派生的変化にも適宜出力できるよう柔軟に運用することを期待しています。

もう一歩欲を言えば

「タグい」と「類」を使い分けたり(一度「タグく」の用例を学習していれば他の活用でも察してくれる)

「紳士み」「真摯さ」「真摯げ」をさみげに応じて適材適所でワードを充てこんでいったり

「ガジェガジェしい」などのような「しい形容詞」の字種ボーダーを自動検出できたりするような使い方ができるかもしれません。

そして最後に、ここ最近になって新たに付け加えた別口入力についてです。

盤面中央部分に斧の刃キーがあってそこの2ディレクションには

「Vん」というのがあり、これは「勝たん」とか「信じんぞ」などのような動詞活用+否定形んの口語表現が変換において結構な難所であることを考慮して、また

「じゃ」についてはこれは複合助詞「では」のカジュアルな縮約形のことですが「比じゃない」などの頻出フレーズのほか「AじゃBじゃ」みたいに未知の名詞からの接続とかにも対応するのに都合がいいので思い切ってキー新設してみました。

偶然なことにこれら隣接する2つのディレクションなのですが、ちょうど「綺麗事ばっか言って[ん][じゃ]ないよ」みたいに2つが連続して接続する事も多くて同一クラスタに配置するメリットも感じられるところであります。

一応まだ試験的に導入ということなので今後のインターフェース設計の段階で撤回や変更があるかもしれませんので参考程度に捉えていただきたいです。

でにをは別口入力に関する説明は大体ここまでです。

以上のことを踏まえたうえで力説したいのは、ひとくちで言って[でにをは別口入力]には以下の利点があるということです。

まず、別口入力が行われている場合は[でにをは等]助詞が入っていることをその時点で明確に把握できます。

助詞助動詞の境界がわかれば誤った区切りの言葉の切り取りは発生せず

助詞助動詞の間を隔ててなにがしかの言葉がそこにあることがわかります。

逆にもし別口入力が行われていない場合は

語中に「に」が出てきてもこれは少なくとも助詞の「に」ではないものだと判断できます。

ひと続きの語の一部の「に」として処理することができるのです。

あるにせよないにせよ同時に他方の可能性を否定しているわけであり、

でにをはを明示的に入力させる仕組みが備わっていることで

助詞のあるなし両面において曖昧性がはっきりする構造になっています。

一般にIMEは助詞の省略された文章は苦手ですが、ペンタクラスタキーボードなら助詞の省略された文章でも

たとえば語中に「は」が出てきたとしてもとりあえず

助詞の「は」ではないことがわかるので助詞に引っ張られることなく入力文字列を変換できます。

(ここではきものをぬぐ)

長くなりましたが以上がペンタクラスタキーボードの基本コンセプト

「でにをは別口入力」のあらましです。

別口入力とは関係が薄いのですがキーボード盤面を広くぼーっと眺めてみると

[を]のキーが2つもあってなんじゃこりゃ、と思われたかもしれません。

「を」には別口入力の[を]とべたかな文字の「を」がありこれまで

「米ヲタク」

みたいにおコメに関するおたくを表現したくても文法標識の「を」が干渉して

うまく名詞として認識できないという問題がありました。

それを厳密に使い分けるためシンタックスの「を」とリテラルの「を」を用意したのです。

これは単に入力の便宜だけが目的ではなく、得られたデータのWeb上での運用

例えば検索ホットワードの提供などで単語境界の切り出しがうまくいかない例などもしばしば見られますが

「を」に限らずペンタクラスタキーボードの入力作法では文法情報やアノテーション情報を強く意識しているところでもあります。

このようにデータとしての利便性についても深く注意を払っている事にお気づきいただきたい次第であり

これからの説明においてもつまびらかに解説していきたいと思います。

「オイコス」…動詞の「追いこす」なのかヨーグルトの「オイコス」なのか

一発で変換できなくてもどかしい思いをしたことはありませんか?

変換キーをもっと細分化して、動詞専用の変換、名詞専用の変換と使い分けられればいいのに…。

ペンタクラスタキーボードの三属性変換なら、その悩みを解決できるかもしれません。

盤面右側に3つの変換キー:イ、ロ、ハがありEnterの傍には通常変換があります。

ペンタクラスタキーボードでは品詞に準じた分類基準で使い分ける3つの変換キーで

ユーザーの意図する単語の範疇を明確に指定して同音異義語の混乱を回避していきます。

たとえば

兵器のように名詞であれば変換キー:イ万、

平気のように様態・動作をあらわすのであればロ万、

併記のように"併"という生産性のある二字漢語の構成要素で成り立っている、

こういう接辞や語構成にもとづく複合語/派生語はハ万がその役割を担うものとします。

これらをまずは通常変換で変換を試みて、得心が行かない変換の場合には注目チャンクを操作し

改めて種々の三属性変換を再指定していきます。

また、万能ではありませんが動作性の語の"語彙概念構造"を感じさせるある種の特性に着目して

動詞のニュアンスの違いを使い分ける試みもおこなっています。

表をご覧ください↓

例えば

【かく】の変換を三属性変換で割り当てるとしたのなら

まず核、角のような普通の名詞は属性イ万、同じく人名等固有名詞である賀来、加来、郭も属性イ万に入ります。

固有名詞、人名・地名等のマニアックなものは最悪文化変換キーでの変換でカバーするのでそこまで気にしないでください。

名詞は名詞然としていることよりも実際の文中話中での使われ方、

・○○で騒がしい昨今だ(主語や補語になることができ、格の体系をそなえている)や

・当たり前のように思っていた××(規定成分を受けることができる)

のように用法や流れに着目してみてください。

次に書く、描く、掻く、欠く、舁く、画くの6つは用言全般の変換ロ万に入ります。

このような動詞に限らず、動作様態情動/状態移行などを表す言葉はこのカテゴリーに分類されます。

すぐれた俳句の意味を持つ佳句も形式上は名詞ですが

様態/被評価属性をもち名詞述語文などで結果的に用言使いされる実情を踏まえてロ万に属するものとします。

そして第三極の属性としている変換属性ハ万は前記2種とは違う第三の属性として分類され

それ以外の種々のはたらきをする範疇を集約・融合させて一つのものとして用立てていきます。

その適用条件はさまざまですが、図中の例において順番に説明すると、

・各は各車両・各メンバーなどの言葉につく接頭語のため

・格については所有格・リーダー格のような言葉につく接尾語であることのほか、「格が違う」で使われる格のように仕組み感のある概念特性を有しています

・覚については痛覚・味覚のような言葉につく接尾語であるため

・欠くについては書くのような人間の動作を表す種の動詞とは違って全体性・構造性からみた変化を捉えた動詞なのでひと味違うため

・斯くについては事物指示的な機能をもつ言葉であるため

・郭については五稜郭・I郭のように施設・店舗・城郭名につく接尾語のため

・閣については閣議・組閣のように内閣に関する語につく二字漢語の構成要素のほかに飛雲閣・冷泉閣ホテルのように建造物・ホテルにつく接尾語のため

・確については勝ち確・ダメ確のように短縮表現ではあるが「確」が生産性のある接尾語として機能しているため

…以上のようなさまざまな要因でのニュアンスを酌み取り、属性ハ万で変換していきます。

ハ万の変換については、単漢字の接辞だけでなく、「芋煮会仕様」のような二文字以上の接辞を含む複合フレーズはもちろんのこと、

「ウインブル丼」のような未知の組み合わせのもじり接辞、「コロニアル葺き」のような動詞連用形も接辞の一種として捉える、

「人出増」「持ち込み可」みたいな厳密には接尾辞とは言えない要素でも広くハ万要素として活用し、かな漢字変換提示候補のバリエーションに加えていきます。

注目していただきたいのは「欠く」がロ万/ハ万にわたって属性を兼任しているということです。

そして冒頭でも触れた「動作性の語の"語彙概念構造"を感じさせるある種の特性」について

イメージ的に仕組み感のある概念特性(これを通機的と呼ぶ)、これは単に身体的な動作というわけではなくて

構造や位相に変化を生ずるという概念上の展開をもつものを特別に取り上げて第三極のハ万のインターフェースに組み込んでいます。

ざっくり言えば「一味違う動詞」だということであります。

これの発展形として「嗤う」のようなマイナーな表記のほうの動詞や

「悼む」のような弔意・格式・TPO配慮の動詞・卑語や逸脱語をむやみに出さない、などでもハ万による選択性の住み分けを構想しており、

通常変換から過剰にアピールすることのないよう導線を管理していきます。

三属性ハ万では[ハ万は特徴的だ!]

自撮り 貴社 弊社 拙作 某国 本邦 私怨(自他尊謙不定公私の接辞)

異動 既知 快投 棄権(二字漢語の構成熟語)

後件 雑想 上接 残芯 実飲(辞書に立項されづらい言葉)

先頭 軌道 間隔 空き 幹事 確率(状態相やモノサシ諸元の構文素材となるゲージ語)

真偽 平仄 多寡 巧拙 親疎(対義語二字で構成される熟語)

などの普段使いとは違う微妙なニュアンスのワードなども場違い誤変換のリスクを回避しつつハ万という共通概念のくくりで住み分けをしています。

三属性ハ万についてはさらに踏み込んで興味深い操作系を提案しています。

◆属性選択の遷移過程を反映した変換候補のリオーダリング◆

…これは三属性変換で複数の範疇を掛け持ちしているワードの挙動についての説明です。

見得(みえ)、この言葉は

*出ました、この見得!

(歌舞伎のキメポーズである見得)=名詞的な用法と

*見得を切る

(見得を切るのイディオムを導入するワード)=用言的な用法を兼任しています。

そして見栄(みえ)、こちらは名詞使いもなくはないですが

(見栄を張る)のように動作としての色彩が強いことから用言的な用法の専業とみなします。

ここで見得を出したくて三属性ロ万で変換したところ

頻度も乏しいことから見得の候補は埋もれて見栄(を張る)がトップに来てきます。

そこでユーザーは軌道修正して名詞の属性もあるんだよな…と

続けて三属性イ万を押下するとめでたく「見得」がすぐに変換できるというわけです。

ただ順当に考えれば名詞でみえといえばまず「三重」が挙がるので

「見得」がトップに来るということはまずありません。

そこを可能にするのがリオーダリングです。

このとき一度用言のロ万を経由していることを鑑みて、連続ストロークにおいては

二番手でよろづイ万に遷移したときのトップ候補が

ロ万・イ万両方のニュアンスを満たす「見得」になるようにする挙動です。

埋もれている候補を振幅によって浮かび上がらせるという

ピンポイントでトップ候補に上げるための工夫です。

さらにこの考えを進めていくと特に接頭辞・接尾辞を含んだ言葉=ハ万に対して

興味深い強みを発揮するパターンがよくみられるので留意しておきたいところです。

例えば極端な話、ぷりしら嬢の・ぷりしら場の・ぷりしら城の・ぷりしら錠の・

ぷりしら状の・ぷりしら上の・ぷりしら乗の・ぷりしら条のなどのような

接尾語「じょう」のつく言葉を属性遷移のニュアンスづけを利用して

効果的に変換候補を選択できるようにすることも理論上可能です。

(たとえそれが変換辞書にない未知語であっても、です)

名詞的属性・様態動作的属性・あるいは抽象概念ハ万専業の接辞ニュアンス

など、はじめこそ接尾語の属性ハ万の押下が必須になってきますが

そこからの遷移で兼任の属性へと範疇を派生させてやれば

少なくとも選択候補の大幅な削減につながります。

ただあまりにも属性遷移反映が行き過ぎると求める変換候補を見失ったとき

収拾がつかなくなってしまいますのでわかりやすさのために

通常変換に再び戻したときには候補順位テーブルをリセットさせることを付け加えておきます。

さらに付け加えておくと接尾辞には連結する生産性が豊富にあり時には未知語との合成派生語などもみられると思います。

このとき該当フレーズをチャンク選択しておけば、語尾軸を固定して変化部分だけを変換候補順送りすることができ

(投資/透視/闘士/凍死/唐詩)-[説せつ ここは変換してもピボット不変]

のように軸足固定でピボット的にローテーションさせることができます。

接頭辞には解像度を上げるためよりきめ細かい操作手段があります。

混同しやすそうな接頭辞の「当施設とうしせつ」のようにしたいときは、キーボード盤面の「Ø文字マーカー」を使って

とう[Ø]しせつ

のようにタイプして操作手段自体を別物にすることで接頭辞/接尾辞の切り分け混線を回避していきます。

ピボット的な変換作用は[かな][カナ]キーによる字種指定にも対応していますので

とうし説/トウシ説

みたいにあえてかなカナ表記でいくときも軸足固定で変換することができます。

このとき語尾だけ区切るみたいな細かな範囲選択をする必要がなくひとかたまりのチャンク指定だけでワンタッチで済むのが便利なところであります。

三属性については

受付・取引・乗越・貸付…などのように慣用的に送り仮名を省略できる例などは

これをイ万で処理して送り仮名の整形処理などでも三属性でさばけるようにするなど

細かな工夫の余地がたくさんあります。

単に品詞という厳密な分類ではなくてインターフェース上のさまざまな要請に

柔軟に対処できるようにするようなクラス体系・入力体系をそなえるようにするために

カジュアルな分類方法としてペンタクラスタキーボードでは"よろづ"というクラスを提唱します。

[よろづ]は[品詞]よりも意味照会にしばられない抽象的なクラスです。

「この語句のよろづはイだ。」のように使います。

「イ」だけだと突飛な感じがするので「名詞」「動詞」「形容詞」と品詞がクラス分けされているのに倣い

「よろづ」の万をつけて「イ万」「ロ万」「ハ万」などのように使うことを想定しています。

ここまで個別の三属性変換について語ってきましたが、肝心の通常変換のメカニズムに迫ってみたいと思います。

きめ細かく指定できる三属性変換は便利ですが、必ず三属性を使わなくてはならないというわけではなく

特に困難な変換でなければ[通常変換]のキーを入力すればできる範囲でプレーンな変換結果を返すものと想定しています。

初回は三属性で変換していたものでも、学習が済めば通常変換で出せるようになることも期待しています。

通常変換の振る舞いを説明するために、ここで「具陳」と「クリシェ」というキーワードを使って説き起こしてみようかと思います。

まずイ万のワードの性質というのは名詞ですので何らかの話題性を限定している具体的なワードを提示しているということになります。

これが具陳です。誤変換のときはその限定性が裏目に出て唐突感/異物感をもたらしているともいえます。

*(あり得る/アリエル)(今後ともよろしくお願いいたします/コンゴともよろしくお願いします)

これはわかりやすいもので、三属性変換における、ロ万(用言)とイ万(名詞)との対立、あるいは通常変換(異物感のない変換)とイ万(名詞)解釈の対立といってしまっていいものだと思います。

ここで三属性のグラデーションなのでしょうが、同じ用言系統でも「複合動詞的あるいは生の用言」(ロ万)と通常変換(語尾派生で助動詞等の装飾がなされているもの)の対立が微妙な機微で、解説に注意を要していきたいところでもありますので、ちょっとまどろっこしくなってしまいますが丁寧に記述していきたいと思います。

改めて三属性ロ万のワードは身一つの用言、たとえば醜いのように単独の形容詞なのか

見にくいのように「見る」に補助辞:「にくい」が結合しているものとの間で対立があります。

補助辞のニュアンスづけのされていない動詞を「生の動詞」「生の用言」と仮に呼びます。

ロ万は生の用言を志向する変換属性であります。

「買い増した/買いました」のように複合動詞になっているものの対立を例に出しますと

買う+増す(語彙的複合動詞)のように文法ニュアンスがつかないものは複合物であっても「生の動詞」「生の用言」です。

買う+ます(補助動詞や助動詞との結合)の場合は文法ニュアンスが付加されているのでロ万ではなく通常変換のほうを志向します。

同様に

見蕩れたんだ/看取れたんだ の対立も

見蕩れるというフックのある生の動詞単独を出したいのであれば個別の三属性変換ロ万(見蕩れた)を、

クリシェや異物感の少なさを重んじる通常変換では看取る+可能の助動詞の結合=(看取れた) の複合派生のほうを優先して出します。

一般に談話中においては生の動詞を単独にのたまうのはいささか不自然であるというのが経験則でわかってきております。

全部が全部とは言いませんが日本語の構造のせいなのかたいていは副詞や導入句の前置きを伴ってあらわれるものなので

会話の中では「私に、見蕩れた?」みたいな対象者文言を補うほうが文意がはっきりしますが、

「(ちゃんと)看取れた?」みたいなケースだと対象者や状況語を補わずとも呼びかけが成立するのです。ものすごい微妙なニュアンスの違いですが。

操作文脈のシンプルな通常変換がこういった談話性にも適用できる通底した丸腰感覚をもっているのともやはりぴったり符合し、

より限定性を高めていこうとする意向反映は操作文脈も到達性のひと手間がかかる距離感覚、これはインターフェース的にも直観にあっているものだと信じています。

具陳は遠いもので、クリシェは手近なものなのです。

具陳とクリシェという大仰な言い方、なにか期待をもたせてしまいましたが具陳とクリシェのわかりやすい使い分けの例と言えば

走って通れるの(通常変換)/橋って通れるの(変換イ万)

先制しているね(通常変換)/先生しているね(変換イ万)

などがあるかと思います。通常変換では動詞を中心とした一連の流麗感(=クリシェ)で組み立てていくことが一つのスタイルとなっており

比較的異物感の少ない、無難な変換を提示してきます。

歯向かってきて(通常変換)/ハム買ってきて(変換イ万)のように助詞なしいきなり主語導入の構文などは限定性の高い具陳とみなされるため変換イ万でさばいております。

さらにだいぶ使っちゃったんで/大仏買っちゃったんでのように文頭副詞の構文(前者)ももちろん通常変換を重く見てデフォルトで副詞を積極的にとりたてています。

あえて特定性の高い「大仏」を焦点にするなら文全体として素材が散り散りになり材料の多い文(=具陳が際立つ)となってきているのもコントラストのあるところであります。

副詞をはじめ文法語や反復想起語、日常語はクリシェの素材となりやすい傾向があります。

唐突感を出さない、あるいは漢字をひらき高尚ぶらずにプレーンなかなで表記する、時の副詞や代名詞・こそあど言葉などの導入を助ける、

以下の例を見れば通常変換が朴訥で穏当な変換を志向しているのがわかり、むしろ抑制弁として語彙ノイズを排除するはたらきがあるのが一目瞭然かと思います。

音量に気をつけてね(通常変換)/怨霊に気をつけてね(変換イ万)

昨日一般向けにリリース(通常変換)/機能一般向けにリリース(変換イ万)

そこが新しい(通常変換)/底が新しい(変換イ万)

勇気をあげられるように(通常変換)/勇気を上げられるように(変換ロ万)

本当ににやめてほしい(通常変換)/本当に辞めてほしい(変換ロ万)

このような通常変換でトリガーとなるような頻出語をふわっとゆるやかにまとめて拙案では

「文法顕性語」

という術語を提案してここまでのメインテーマであるクリシェ志向の説明原理としてこの語を使っていこうかと思います。

先程の例であったように具陳は必ずしも名詞(イ万)である必要はなく、通常変換のふるいから外れたものの受け皿としてロ万やハ万をとることも十分考えられます。

ここで具体的な文をいくつか。

後で刺そうとして(推量/意思の助動詞)/後で誘うとして

愛でたい(希望の助動詞)/目出度い

日曜日来るって(引用の接続助詞)/日曜日狂って

淹れたてのお茶(アスペクト表現:たて)/入れた手のお茶

敬意を占めそう(+様態のそう)/敬意を示そう

いつまでたっても押さないから(+否定のない)/いつまでたっても幼いから

これらの例で先手の変換例はすべて文法的ニュアンスのついた派生表現であります。

後者のほうは生の動詞、形容詞あるいは近視眼的にマッチングだけを汲み取った(望まないほうの)変換例です。

通常変換では候補順位優先提示に解釈バイアスがかかっていており、

モダリティやアスペクト、受身/可能/尊敬/自発、談話機能などのニュアンスが味付けされているものを

ひとつのゲシュタルトとみなしてデフォルトではより複雑な構成体のほうの解釈を好む傾向というのがお分かりいただけたかと思います。

まあ、かえって通常変換で適切でないフレーズのほうを優先してしまうケースもあり痛し痒しというところではあるのですが

このアイデアで今まで悩ましかった同音異義語由来の誤変換軽減のために寄与していけると自負しているところであります。

三属性変換についてここまでの流れをまとめてみますと

・3つの抽象的な属性「よろづ」というもので同音異義語を御していく方策

・「よろづ」の組み合わせ動作で奥深いインターフェースが浮かび上がってくる

・三属性操作の上位レイヤーでは「通常変換バイアス」というのがありユーザーはふるまいを把握しながら選択できる

・通常変換バイアスでは具陳的な単語よりも文法顕性語のほうを優先して解釈する

この4点を軸としてペンタクラスタキーボードの3つの変換キー:三属性変換

というのを解説してまいりました。

ゼロベースからかな漢字変換のプロセスを構築していく事はまことに楽しく、実用にも役立つのだ、という議論も十分に展開していけそうだと手ごたえもありますが、

まずは手数も増えて盤面もとにかく大きく使って、操作もややこしくなる、というハードルも待ち構えています。

そこは操作文脈の必然性というのを根気よくユーザーの方々にご説明して、できることが増える、解像度が高まる、ホワタリがスムーズになるという

新たな獲得の物語を皆さまにお示ししていければよいと思います。

ここでブログ閲覧者のみなさん、このカテゴリは補足/インフォメーションと各セクション§1~§5まで計7つの記事がありますので、まだまだ記事は続きます。

PC版からアクセスしていらっしゃる方は少しナビゲーションがわかりづらいですが、ページ下部の

« 前ページ

という文字をクリックしてください。

予測変換は首尾よく決まれば気持ちいいものです。でもやみくもに逐次予測がポンポン出ればいいというものではありません。

ペンタクラスタキーボードのタッチ液晶UIでは、どのような挙動にすれば最適化できるかをいろいろ試行錯誤して一つの解答に到達しました。

それは「動詞/用言の辞書形」を中心に絞って予測変換を走らせるということです。

辞書形は連体形も兼ねていますから、「読んだ-本」「待つ-間」のように後に続く体言が予測しやすく、タッチ液晶の利点を活用して

タップしたその表示ゾーンに領域維持しながら次予測候補提示・再タップできるのでリズムが格段に良くなります。

詳しい説明は後に触れたいと思いますので今はいったん飛ばします。

タッチ液晶の説明が込み入ってくる前に、ちょっとひとネタ特殊動作から先に説明したいと思います。

予測変換の一般動作についてはのちのちゆっくりと説明していきますのでお待ちください。

まずはこちらをご覧ください。

タッチ液晶操作時の基本イメージです。左カラムの上に風船がありますが、これをバルーンと呼びます。

通常時にはバルーンの上下左右にフリックすることで、さまざまな終助詞(特に単文字でストリーム文だと埋もれてしまいがちなヤツ)を入力していきます。

バルーン↑で ワ を

バルーン←で っス を

バルーン↓で よ を

バルーン→で ね を

…の各終助詞(またはコピュラ短縮ス)を入力していきます。単文字で局所カナで変換が面倒になりそうなものをバルーンで集約しています。

文末に限らず、名詞+ね や 別口入力要素+ね や 予測確定後などインターフェースの切れ目の後に「ね」をもってくるなど品詞連接/動作文脈に関わらず接続できるのがいいところです。

終助詞はこの4種以外にもいろいろありますが、必要であればキャラ語尾や方言ニュアンスなどユーザーで定義してもらって、呼び出し方はバルーン長押しであるとか面シフト押下状態などいろいろやりようがありますので

そこは必要に応じて発展させていけば良いかと思います。

これにさらに念押しとして、助数詞の絡むバルーンフリックも用意しています。

先行して英数字の入力を検知するとバルーンの受付内容が変化して、助数詞感知モードになります。各方向のフリック要素は

バルーン↑で つ を

バルーン←で 個 を

バルーン↓で 部 を

バルーン→で 等 を

これらがアラビア数字の後続にスムーズに接続できて、誤変換・誤読み上げの曖昧要因を軽減します。漢数字や大和言葉であらわす場合は読み字面がかな字種からの入力なので、これは検知しません。

バルーンフリックはシフトキー押下状態でも受け付け状態が変化します。

関西方言ほか口語表現で、単文字あるいは1モーラの主題語と後に続く叙述が助詞を挟まず一体となった単主語フレーズ、これの取り回しをよくするのに

「茶ァ火ィ変換」(ちゃーひーへんかん)

というのを導入します。

そのままでは単漢字に変換するのが紛れてしまいそうなときに重宝しそうです。直前の1モーラに着目して

気ィ 茶ァ 手ェ 歯ァ 目ェ 胃ィ 蚊ァ 身ィ 戸ォ 酢ゥ 毛ェ 背ェ 藻ォ

などの接続をサポートするものです。伸ばしてそのまま後続が同母音になるのでフリック方向が都度別れるわけではないので

ここは

シフト時バルーン←で 茶ァ を

シフト時バルーン→で 茶 をディレクション指定して

単文字分離して結節認識します。茶の場合はァ行に伸びましたが、ほかの母音の単文字ならその単文字の後続母音の伸びに従います。

この名の通り、名前は安直ですがこの変換の名称を「茶ァ火ィ変換」と呼びます。

ここまでの説明は予測変換というよりショートチャンク後の文末調整(身ごしらえ)の変換といったものでしょうか、文末は予測がいろいろ派生するものですが頻出的・締め映え的なTIPSをインターフェースに反映したもので

いずれも特殊動作に属する系統の操作になります。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

さてここからはメイン動作の液晶サジェスト/フリックによる予測変換のあらましについて説明していきたいと思います。

サジェスト予測の基本方針なのですが詳細は詰めていないので挙動は未定なのですが

サジェストは用言や動詞の類いや指定の規定語だけを発火し感知していきます。名詞類は基本の枠組みでは予測提示しません。しても予測の追加発動のときだけです。

手入力では漢字への変換のし辛そうな専門用語・固有名詞の類いは正対するメイン画面でのナビゲーション:別途キーボード盤面の右上部の「文化」変換キーで予測候補をクラウドから呼び出しアップデート継続性・網羅性の高いサポート体制でカバーしていきます。

またローカルのユーザー環境下でブラウザの定型動作として参照文書からネット閲覧がシームレスにスタートし、あるいは単独でブラウザを動作させるときでも直近参照文書の履歴をヒントに掌(たなごころ)の変換候補をテーブルの上にのせていきます。

また固有名詞でない一般名詞類など頻出の語彙については、液晶での予測という枠組みではなくメイン画面からの候補提示、あるいは液晶候補をスルーしていることを見越したうえでの通常変換の采配に期待して

それと相まってペンタクラスタキーボードの三属性変換+通常変換:の重層的な選択インターフェースを通してメイン画面主体で表示し確度をもって処理していきます。

通常変換には輪郭の強い語を避けありふれ度の高い構成配置を好むバイアス(=文法顕性語)がかかっているので日常使いの名詞であれば異物感のない変換を指向するので

名詞類への変換のケアは役割分担を明確に位置付けてこなしていけたらなと思います。

ここからは動詞や用言の予測変換についての動詞・用言・規定句のタイプ別処理体系について説明していきたいと思います。

液晶画面インターフェースではまずサ変動詞の辞書形(スル形)・過去形(シタ形)について手厚いサポートをしていきます。

いつも誤変換に悩まされている「確率する/確立する」「内臓する/内蔵する」などの適切な選択には、名詞カテゴリの変換候補の完全なパージ、サ変専用の変換の優先的地位向上などの施策が不可欠です。

スル形シタ形に絞って予測サジェストを出しますが連用形「し」については専用の別口入力キーがありますのでモザイク含みの統一的でない処理体系にはなってしまいますがそれを抑えて有り余るメリットを勘案してこのような構えになっています。

全体の変換候補数の削減や予測不透明性の高い連用形にはあえて「し」マーキングをする、短尺「し」はほかの誤変換要素と紛れやすいなどの回避のために設計上の外堀は埋まったことを前提とします。

さらに妙案としてフリック動作との組み合わせでかゆいところにも手の行き届いた作法を提案します。

ご覧のように

サ変動詞 スル形(捕獲する) で1パネル、 シタ形(捕獲した) で1パネル、液晶領域タッチ候補が出てきます。

そのまま押せば「捕獲する」「捕獲した」までタイプしますが語幹の「捕獲」だけを単独で取り出したいときにはちょっと面倒ですが

フリック派生として スル形には

(サ変フレーズ)↑で語幹単独:捕獲

(サ変フレーズ)↓で語幹+時(じ):捕獲時(接辞付加:ほかくじ)

のようにフリックすることでバリエーションに対応します。

またシタ形のパネルは同様に

(サ変フレーズ)↑で語幹単独:捕獲

(サ変フレーズ)↓で語幹+後(ご):捕獲後(接辞付加:ほかくご)

(サ変フレーズ)→で語幹+済(ずみ):捕獲済(接辞付加:ほかくずみ)

こちらも過去の接辞「後」あるいは「済」が付きます。

これは語幹だけだとパネル領域が狭いのでタッチしにくいためあえてすこし尺増ししたレンジ広くしたサ変フレーズからフリックしたほうが指示しやすく、評する(評)や解する(解)などのような語幹1文字のサ変動詞へのアクセシビリティを向上させるためです。

もちろん外来語サ変動詞でも問題なくパネル提示しますし、タッチ操作で名詞単語はサジェストしないと言ったもののこちらの導線で実質的にカタカナ語を語幹だけで取り出すことが可能になっています。

サ変動詞は用言の中でも特殊でありつつも法則性も備わっているのでこうして用言処理の勘所として筆頭にもってきたものであります。

次は一般動詞です。

(一般動詞 辞書形) (悩む):フリック派生として←しか、↑から、→(連用形補正)ながら が出てきます。

(一般動詞 タ形) (悩んだ):フリック派生として←たり(だり)、↑から、→たら(だら) が出てきます。

こちらはフリック派生が各方向込み入っていますが重要なのはサ変動詞のほうなのでこちらは試案程度で参考までにしておいてください。

一般動詞はサ変動詞のように語幹だけ取り出すという用途はあまりなさそうなのでマス形への対応が不満ではありますが語形変形の接続整合性が上手く組み立てられなかったのでここまでにしておきます。

次は形容詞です。形容詞は短尺ながら辞書形の語尾が「い」のため漢語連接と紛れてしまう不具合が多く、こうしてサジェスト包摂の不可欠メンバーとして採り上げねばならない必要性があります。

イ形容詞 辞書形 (寂しい):フリック派生として←かも、↑から、→まで、↓(連用形)すぎ が出てきます。

イ形容詞 過去形 (寂しかった):フリック派生として←場合、↑から、→ので が出てきます。

こちらもフリック派生の個々の検討はこれからの課題にしていけば良いでしょう。

なお、同じ形容詞でもナ形容詞(形容動詞)は別口入力「な」があるのでサジェスト提示しません。この措置には変換候補削減の意味合いもあります。

次はノ形容詞(属性規定)です。「の」の用法をざっくりと関係規定と属性規定に分け、格関係で名詞修飾しているものは素材の組み合わせが膨大になってしまうため予測しづらいので個々の学習・提示はせず、

たとえば

道のウイルス/○未知のウイルス

の誤変換に対応できるような属性規定(未知の)のノ形容詞の用法だけを選り抜きでサジェストする、逆に関係規定解釈を埋没させるはたらきがあります。狙いとしては

家庭の問題/○仮定の問題 のような抽象属性や

タイ人の応対/○対人の応対 のような指示関係の属性や

特区の承認/○とっくの承認 のような文法機能語のかかる属性など

北条の女神/○豊穣の女神 のような定型のクリシェを構成する要素

ノ形容詞という限定した定義だけにはこだわらず、利便性に応じて具陳⇔クリシェフレーズの弁別必要性にお応えできるよう柔軟にサジェスト候補を吟味・収録していきたい方針です。

↑フリックで語幹部分(未知)を取り出すことくらいの派生は用意していきたいです。

次は連体詞(慣用含む)です。

ずぶの・開かずの・何食わぬ・おあつらえ向きの・名にし負う ・飽くなき

などのように慣用句や古語由来のものであっても広くこのカテゴリでサジェストしていきたいと思います。

「個の連携」みたいなけったいな連体句も「この連携」の通常変換のコソアド親和性で守備範囲をうまく使い分けながらやっていければいい感じです。

用言・規定句サジェストはもう少し続きます。次は

クリシェフレーズ補完(目に入れても痛くない)

クリシェフレーズの過去形(目に入れても痛くなかった)

です。

これは助詞や接続詞を含むロングフレーズのサジェストです。

ふだんはタイピングの切れ目で「を読む」「になる」などのアタマ助詞補い予測はしない方針にしていますが、そこの不便をいくらか軽減するためにこうしてクリシェフレーズの規定形(現在/過去)の補完はサポートしようというものです。

これは「うだつの上がらない」などのように否定形の方がポピュラーな場合はそちらをサジェストし、正規形にあえて使いたいときには↓フリックなどで正規形派生をさせていけば使いやすいと思います。

用言・規定句サジェストの締めは

カタカナトリガー成句の補完(コンソーシアムを組む)

カタカナトリガー成句の過去形(コンソーシアムを組んだ)

です。

これはサ変動詞の項ですでにカタカナ語サ変は対応していることを鑑みて、同様にサ変以外にも展開するカタカナ成句の認知性も踏まえての措置となっております。

漢語や大和言葉由来の一般成句については対応しておりませんが、先ほどのような典型的な規定句クリシェの補完でカバーしていけると思いますのでご容赦ください。

こちらも語幹相当の核チャンクを↑フリックで取り出せるようにしておきます。

以上でバルーン動作や予測サジェスト動作についての説明です。

漠然としたイメージなのですが、予測には2系統があり、クラウド・SNSタグなどwebからもってくる固有名詞のデータは文化変換を押して呼び出し、外部の「メイン画面」で処理していく、外来性データ参照のスタイルにしたいです。

反対にローカルのデバイスで処理できる、学習結果を反映する等々の内在性データ参照は手元の「タッチ液晶」で表示処理していくような作法を定着させていきたいです。

さて、ここまで長々と5セクションに渡ってペンタクラスタキーボードの基本コンセプトについてつまびらかに説明してきましたが

細かな操作作法のあれこれや独特の概念術語に面食らった方も多いと思います。

皆様においては個々の技術的フィーチャーの派手さばかりに振り回されるのではなく、「打ち言葉の自由獲得」「数々の誤変換から学んだ教訓」という一貫したテーマで編み上げたビジョンというものを行間から感じ取っていただければ

私ぴとてつにとりましてはこの上ない幸福的滋味となることでしょう。

最後にひとくだり、ピラミッドの建設にかける情熱、人手も予算もコンセンサスも未知数でありますが、そういった途方もない計画をまず語ることから始めたいと思います。

「千里の道も一歩から」

ペンタクラスタキーボードのツールとしての可能性やデバイス展望についてかなり圧縮して箇条書きで書きなぐったラフ・スケッチです。

具体的なカタチになるには、まずそのビジョンを明確にしておくことが肝要です。

数々の推進力を携えて、以下にまとめた提言&プランをもってこのややこしいコンセプト説明の結びとしたいと思います。

この記事を通じて、ペンタクラスタキーボードについての理解が深まったことを願っています。ご拝読ありがとうございました。

デバイス展望

・昔PHS回線というのが全国に張りめぐらされたように、国内での独自規格の無線通信ネットワークを整備して有線でもスマホでもない新たなモバイルデバイス(=zosiデバイス)というのを普及させる

・そのネットワークはWorld Wide Web (WWW) の発明者ティム・バーナーズ・リー卿のものとは全く別の、現代のWebが抱える問題を克服した全く新しい電網空間を目指して1から構築する

・プロトコル・ユーザー識別性・文字コード・データ形式・検索の復権・コミュニケーション空間の快適性・商圏施政権の尊重と不正のない商取引について研究し

・トラフィック負荷を誰が賄うのか、ストリーミング映像配信事業者やセキュリティーを脅かすBotネットワークの責任の所在を明らかにさせるアーキテクチャ上の方策をとり

・単にデバイスのことだけでなく、トラフィック軽減のため言った以上はコンテンツ種のある種の接触制限についても自ら課し、それならばテキスト中心の用途設計へ重心を預ける事、ユーザー周知し

・サービス仕様やスペック仕様というものは通常は要件定義/アーキテクチャ設計によるものであるがこれをたとえば立法方式の条文主義に対する目的論的解釈主義への対比になぞらえるように

・要件定義によらない非ロジカルな部分:今まで明文化されていなかったもの:社会的合意、市場競争によらない規範管理、ポストモダン的倫理観の実装…これらを「エモンパシー」と呼び要件定義と不可分の原則として丁寧合意を取る

・エモンパシーの至上命題として「広告の廃絶」を実現し、ポルノとアテンションエコノミーの養分供給を断つ。利益度外視の傾奇者が逸脱行動を起こすかもしれないがこれも全コンテンツ空間に共通の通報窓口を設け

・迅速かつ公平に有害コンテンツを削除する。そしてアップロードユーザーは即座に特定されアカウント停止・制限などのペナルティを下す。

・広告がなくてどうやって経済を回していくのかという疑問もあるかもしれないがすべてのユーザーは課金ユーザーであり向上心をもってzosiデバイス通信網の利用料でまかない、技術的にできてもあえて抑制的に広告をしないということをプロダクト価値としてアピールし信頼性や治安を重視する

・エモンパシーに基づくエロのない電網空間を「ニルヴァーナ・ウェブ」と呼び、従来のWebのほうをレトロニムに倣い「ウェボニム」と呼称していく

・ペンタクラスタキーボードのPエコシステムは国内だけのものでグローバル展開をしない。衛星通信にも興味はない。在外邦人は不便だろうがもしあるとすれば各国でウェボニムのプラットホームでアクセスするだろうから

・そういった正規のものでないネットワークは「デジマ・リージョン」と呼び本国のシステムとは同期/接続せず言語処理やシステム処理のトランスファーを通じて間接的にアクセスすることはできる

・インフラ仕様策定は中国に任せていい。漢字文化の神髄を真に理解してくれるのは中国をおいて他にない。OSやコンピューティング作法、プログラミング言語の記法そのものも漢字圏のアイデアを取り入れて変革してほしい

・とにかく自治が大事だ。P陣営をさらに包括する蓬莱陣営があるとすれば、そこは日本があまりしゃしゃり出ずしかしゆるい縛りで、日本語入力環境にはお互い口を出さない。こちらも中国のエコシステム環境を尊重する

・半導体とか物理領域では確かに脅威になるかもしれないが観念の領域は気にせずどんどんやればいい。商習慣エモンパシーの新しい概念、コミュニケーション作法の新概念、文字やシンボルなどの拡張に知恵を借りたい

・中国にはその器があるし先導して諸所の思考の未踏領域の道具立てに後押ししていってもらいたい

・各国が各国でさまざまな形のキーボード形状・モバイルデバイスを構想していけば良い。ある国は商圏施政権の要請から、ある国はユーザー識別の厳格化から、またある国は情報安全保障の観点から、めいめい独自のアーキテクチャーを作ればいい

小泉進次郎さんは過去に「国民は国に甘えすぎている。何かあった場合、まずは自助、次が共助、最後が公助だ」と、菅義偉と同じことを言っています。

「甘えすぎている」っていうのは余計じゃないですかね?

助け方に順番が必要な訳がない。

同時に連携しながら助けるっていう発想はないのでしょうか?

弱者はアンテナが低いから、それこそ個人だと埋没してしまっていて、それを掬い取る意識を放棄してしまうと何のために国家があるのだと嘆きたくもなります。

うっすらとですが庶民感覚の欠如を感じますね。

そんなニッポンの"庶民"ですが、近年になって水面下でほころびを感じさせるような事態が相次いでやり玉に挙がっています。

階層間対立です。

とある女性起業家の方が格差解消のために学歴よりも経験重視にすべきと主張しました。

家が恵まれていて海外留学経験豊富だということを無邪気に誇っているようですけれど、これが一部のネット民からは総スカン。

経験こそ金がないと無理。体験格差という言葉さえ生まれている。

アメリカでは資産家の子弟がキャリアアピールのために海外ボランティア経験を金で買っている

…というなんだかいやだなーと嫌悪感を覚えるような現状があります。

スタートラインはみんな同じだと思っていた――それはもう過去の話なのです。

これは小泉氏へのあてつけやひがみで持ち出したのではありません。

生まれや育ちで将来のかなりの部分が決まってしまう、という傾向が強まってきており戦後以前の封建的社会に逆戻りしているという識者の指摘です。

社会の10%から20%を占める上層を見ると、親と子の継承性が強まり、戦前以上に「努力してもしかたない」=「閉じた社会」になりつつあるというのである(抜粋)。

そんな潮流があるのです。

このトピックについては、拙ブログの過去記事

にて詳しく考察していますのでご興味のあるお方はご一読ください。

とにもかくにも押し止められない流れがもう既成事実として定着してしまっている。事態は非対称なのです。

小泉さん、これは悪い傾向です。何か手を打たなければなりませんよ。

このままでは世襲優遇天国、二世三世四世えこひいき社会が到来してしまいます。

二世という本人にはどうすることもできない属性をあげつらうのはみっともないと言われそうですがそれでもメゲません。

私は属性主義者ではなくて振幅主義者なのですから、こういった社会のベクトルをみてフェイズが移行しているという兆候を見たのなら、

それを是正する反対向きのベクトルのシグナルを出すことは当然のことです。

そんな指摘をよそに

メディアや街頭でさわやかに弁舌する小泉氏なのですが

父親のやった仕事に対して、情緒的やエピソード的なものではなくて、純粋に政策議論で総括するといった場面を今の今まで一度たりとも見たことも聞いたこともありません。

インタビューの相手が、亀井静香氏だったとして、何と答えますか?

(小泉純一郎氏は亀井静香氏に、応援してもらう代わりに言うことを聞くと言っておいて、選挙後、政策協定は全て小泉が一方的に反故にした)

「小泉・竹中路線の新自由主義的政策は明らかに行き過ぎでした」

「米も満足に手に入らない現状で米百俵の精神などとても言えそうにありません」

「トリクルダウンは嘘っぱちでした」

「派遣や非正規労働者を増やして大企業にたっぷり優遇する一方、労働雇用環境を疲弊させて若者が結婚できない社会にしてしまった」

「昭和60年報告(労働者性の判断基準)の悪しき見解をここまで温存し続けていてすいませんでした」

「日本の保険市場をアメリカに売り渡してごめんなさい」

「でも人事は巧みでうまかったと思います」

…何と答えるのでしょうか?マスコミやジャーナリストの方はもっと頑張ってください。

ここで新自由主義的政策についてネットで見つけた有用な記事があります。よそ様のnoteの記事なのですが広くシェアしたいのでリンクを貼り付けます。

ゾンビ企業は本当に非効率なのか?|shinshinohara

ゾンビ企業っていう言葉、前から気になっていたんです。失礼な言葉ですよね。

それとは別にXでこんなポストもありつつ・・・

新自由主義を肯定する人って不思議なジレンマにいるよね。本人無自覚。

— コーヒーゼリー🐾 自立した個人へ (@292925suki) August 31, 2022

中小企業はゾンビ!淘汰!

優秀な起業家が生まれないのはゾンビ企業のせいだ!

。。スタートアップから数年でユニコーンになれなかったら一般的な中小企業に移行するんですが、それが淘汰対象なら怖くて起業できませんよ。

(私見)>実は新自由主義を画策している人たちは、日本にイノベーションを起こされてしまうと都合の悪い人たちなのでしょうか?

こういった一見高みに立ったところから俯瞰しているように見せかける世界観は、民草の事など微塵も考慮しないよこしまな帝王学だと思います。

必至に生き抜いてきた人たちを、どうしてゾンビだと言えるのか?言葉の端々から、そういった醜悪なビジョンを持っていると自ら告白しているかのようです。

あまりにも近視眼的過ぎます。私は社会成員の粒度の見立てが悪いと思います。

新自由主義の人はそういった苛烈な粒度のほうをお好みでしょうが、熱帯の生物圏が極地近くの生物圏と比べて生物多様性が豊かなように

芳醇な社会背景のところにはそういった皆が一切小粒の世界観と違ってもっと豊かな粒度の生物圏が形成されている、と捉えることはできないでしょうか?

先ほど紹介したnoteの記事ですが、

「ケインジアンは政府を食い物にする人たち(レントシーカー)を増やすというご批判ですが、新自由主義は「労働者を食い物にする」ことと比較する必要があります。」

という指摘は正に的を得ていて、このブログの読者の方も、検索その他で飛んできた方も明晰な文章ですからぜひ読んで見てみてください。

ところで小泉進次郎さんのほう、もっとしっかりしてください。

メガソーラー再エネ議連:

小泉環境大臣「2030年までに日本中の公共施設やビル、住宅の屋根に置けるだけパネルを置いていきたい」なんて威勢のいいことを言っていますが

再エネ議連なんて利権ベッタリで五島列島もメガソーラーに覆い尽くされてしまうよ。

貴重な自然の宝庫である釧路湿原を再エネで破壊:

・・・環境大臣が自然破壊してなにやってんの!パネルの残骸ほったらかし…

せこい小遣い稼ぎに精を出すのではなくて、もっと庶民の暮らしのことをまっすぐな危機感で手当てしてください。

取り巻きが悪いんじゃないですか。亀井さんの時みたいに、また保守派をパージしてしまうんじゃないですか?

そんなことで横丁の蕎麦屋を守れますか?

ところで

優しさは人間が先天的に持っていないから、訓練が必要なのだ

っていう名言があったと思うのですが、元ネタはアメリカの心理学者バーバラ・デ・アンジェリスさんの言葉なのだそうです。

彼女は多くの恋愛や人間関係に関する著書を持ち、優しさや愛についての洞察を提供しています。

というわけで、小泉サンが当選してしまったら、いよいよ冷たい社会になってしまう前に優しさの訓練をするために

『わたしは、ダニエル・ブレイク』を不本意ながら観たいと思います。

内容的に重くて今までちょっと敬遠していた映画だったので…。

イギリスのニューカッスルを舞台に、役人の官僚主義が市井の人々を苦しめる様子を描いた映画です。

名匠ケン・ローチ監督はこの作品で第69回カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞しました。

ケン・ローチ監督も亀井静香氏ともどもご健在です。

ちょっと、覚悟がいるな、と思います。

では。