じゃーん。画像はちょっと前に開催された「ゲームマーケット2024秋」で手に入れた

『すごい!自己啓発本を作るゲーム』。まだ未開封です。

ターゲットとなる層に向けて

制限時間以内にワードを組み合わせて

引きのあるワードやイラストを配置して

売れる自己啓発本の表紙を作るゲーム!

こんなタイトルも作れるの?自由度が高いおもしろボドゲなのだよ。

つづいてコチラは↓

見た目はファンシーだけど社会人も唸る内容で大ヒット中の女児向け自己啓発本「ハピかわ」シリーズ!

同書は、「すてき女子の新常識」をキャッチコピーに、マナーや言葉遣い、身だしなみやファッション、人間関係をスムーズに築く方法に至るまでを、かわいらしいマンガ&イラストで紹介している女子小学生向けの実用書。

2019年に『自分をもっと好きになる 【ハピかわ】かわいいのルール』がネットで話題となり同分野では異例の10万部のヒットを飛ばしています。

数冊ほどシリーズでいろいろ出ておりますが今回は私ぴとてつがことばウォッチャーであることも手伝ってか

『伝える力がレベルUP【ハピかわ】ことばのルール』

をチョイス。

クッション言葉であるとか表現力を身につけることわざであるとかなどを学べるほか

1文字でガラッと意味が変わってしまう助詞の使い方だとかにも踏み込んでいてなんとSNSマナーやトラブル事例なども書いてある!

国語の先生が監修しているので大人の鑑賞にも堪える充実したコンテンツになっていますよ。

…と、いうわけで今回のお題は出版不況の今、根強く売れ続けている

「自己啓発本」

がテーマです。

自己啓発本は社会のニーズの写し鏡なんて言うようですが近年は動画の台頭がすごいですね。

なんやフェルミ漫画大学だとか哲学系youtuberのピエロさんだとか、本と違って動画の分野だと闇系や斜に構えた系のほうが需要あるんですかね?

私のタブレットのyoutubeはとあるチャンネルの日ノ本真子さんのボイスが心地よくてうっかりチャンネル登録してしまったら

それから日本すごい系の動画ばっかり怒涛のようにレコメンドされてかなり辟易気味なのであまり自己啓発系配信者の入り込む隙はないのですが

めんどくさいのでほぼ放置です。ニコニコ動画のほうが気楽でいいかな。

私のブログでは動画とは違い言葉に重心を置いていてやっぱりテキストで惹き付ける文章の人や文筆創作に勤しんでいる方には憧れと尊敬があって格別に敬意を示したいので

今時クラシカルかもしれませんがこのテーマに限っては物理書籍・活字に絞って調査を進めていきたいかと思います。

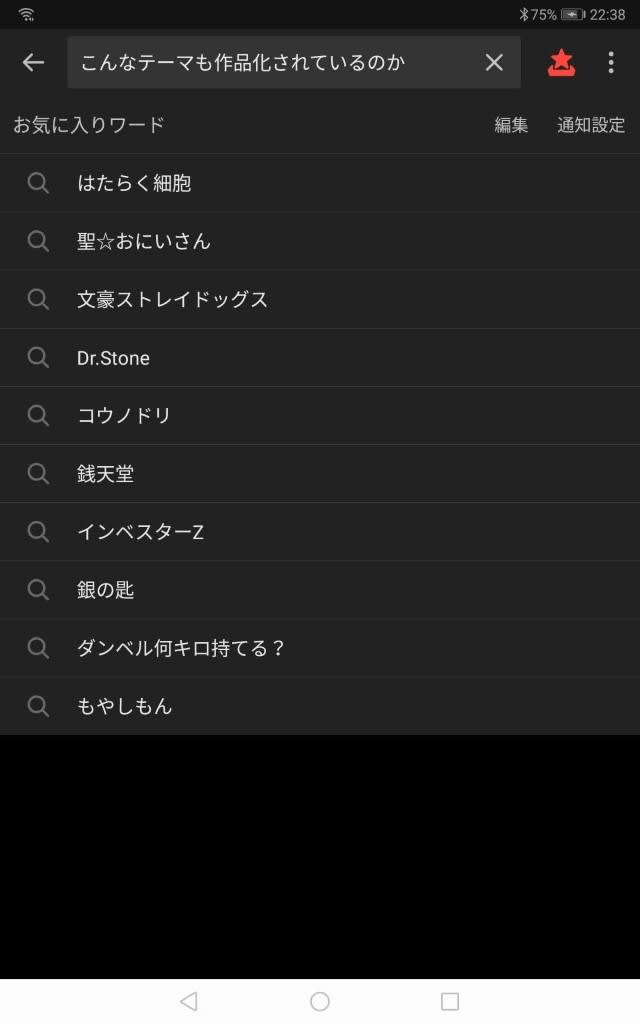

調査方法:Yahooリアルタイム検索を用いて10のワードの一定期間のつぶやき数を計測して集計する

リサーチ項目10個のリストはコチラ↓↓

今回のリストには入らなかったのですがビッグネームどころで注目しているのは羽生善治さんと桜井章一さんです。

両氏とも勝負の世界に生きるプロフェッショナルな方なのですが文筆家本業ではないものの

自己啓発書として書かれた勝負の世界の哲学は本当に胸に迫るものがあってやはり最前線の緊張感・説得力がありそうですね。

まだ読んではいないのですがラインナップしているかはわかりませんが今度Audibleで出ていたら以下の本が聴きたいなー、と思います。

・捨てる力(PHP文庫):羽生善治

・負けない技術──20年間無敗、伝説の雀鬼の「逆境突破力」:桜井章一

今回のラインナップでは、そういうガチ目のトップランナーさんはあえて避けて、各界の有名人どころの強いメッセージというよりは

心を整えるための"アロマ本"としての趣旨で専業著作家の方々を中心に選んでみました。

気になる集計結果はこちら↓↓↓です。

調査期間:2024年11月17日-11月30日(14日間)

1.樺沢紫苑 341

2.五百田達成 44

3.岸見一郎 107

4.ハピかわ 21

5.加藤諦三 228

6.水野敬也 34

7.ひすいこたろう 163

8.三宅香帆 755

9.永松茂久 73

10.浅見帆帆子 17

特記しておきたいのは『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者:三宅香帆さんです。

これらの中では学術的な色彩が強く、労働史や新自由主義的社会風土に関する論考や考察などが深く、

「読書は人生のノイズなのか?」という問題提起、

①読書――ノイズ込みの知を得る

②情報――ノイズ抜きの知を得る

という視点がとても斬新で今時の情勢をしっかりと洞察しており管理人ぴとてつもハッとさせられました。

また世の自己啓発書が社会でどのような位置づけ、意義を持つかについても触れられていたので今回の調査に厚遇してリスト入りすることとしました。

では結果が出たところで各著者さんの代表作品などについて軽くメモしておきます。

【人気の自己啓発書著者様/シリーズ/トピック】

樺沢紫苑▶学びを結果に変える アウトプット大全

五百田達成▶超雑談力、察しない男説明しない女

岸見一郎▶嫌われる勇気

ハピかわ▶自分をもっと好きになる 【ハピかわ】かわいいのルール

加藤諦三▶「不機嫌」になる心理、自分に気づく心理学

水野敬也▶夢をかなえるゾウ、ウケる技術(共著)

ひすいこたろう▶3秒でハッピーになる名言セラピー、しあわせがずっと続く手帳「I Love Me(巳)!」

三宅香帆▶なぜ働いていると本が読めなくなるのか、「好き」を言語化する技術

永松茂久▶人は話し方が9割

浅見帆帆子▶あなたは絶対!運がいい、自由になれるDictionary

巷ではこういった自己啓発本を内容が軽薄だとか胡散臭いだとか言ってバカにする人も多くいるのですが

分断と価値観の多様化が叫ばれる現代社会にとって、誰にでも当てはまる、言葉一つでケミストリーできる共有資産として自己啓発書の価値をもっと再評価してもいいんじゃないかと思います。

優れた自己啓発書は自分にとって役立つばかりでなく、ときに身の周りの人を励ますコミュニケーションツールにもなります。

小説を例にとってみると魅力のある修辞や物語人物への共感力を養う側面もあるかとは思いますが、いかんせん個々人のプロパティに属するものなのでジャストインタイムの局面で他者と意気投合するのはなかなか難しいところでしょう。

評論やノンフィクションでは批判的思考を促進し多角的な視点で物事を考える契機になりますし背景情報の把握と展望を得ることができますがあくまで1トピックであり人生のさまざまな場面に使えるような汎用性はありません。

あと自己啓発本はオーディオブックやAudibleなどの音声読み上げとも相性がいいというのは見逃せない点です。

言葉を観念で理解するのではなく、音声として聴いて会話のコミュニケーションの中で自在に引き出せるようにすることが特にポイントで

フレーズをサラッと言えるようにするためには音声でインプットしたほうがより定着力やオーラル適用力がつきやすいんじゃないでしょうか。

言葉の伝達には3つの大きな要素があって

☆誰にでも移転可能:人から人へ、異なる世代/階層/グループ/習熟度間、翻訳や噛み砕きや伝聞として

☆時間や場所に縛られない:書物、新聞、広告、手紙、メール、動画、音声媒体、反復リマインドのモビリティと時間超越性

☆ながら作業中でも聞ける:移動中、食事中、作業中、掃除中、洗濯中、料理中、チル中、寝入りばな、細切れでも

自己啓発書はインプット/アウトプット両面においてリーチが広く学習や背景理解の手間も要りません。

先の3点の伝達様態において、ちょっと俗な言い方になりますが知見の「仕入れ」「鑑賞」「売り出し(披露)」どのチャンネルでもフェーズでも機会・コスト・編集自由度が圧倒的に優位です。

…ふむふむ何だいい事ばかりじゃあないか?と言い切れればこの記事も歯切れのよい結論になるのですが

そうは問屋が卸さない!

「ネットが普及して誰でも情報にアクセスできるようになったことで知識の希少性はもはや無くなった。

他人と差別化するには「行動力」だけ」

ずしっときますね、この言葉。

というわけでやっぱりありがちな自己啓発本からの引用でこの記事を締めたいと思いますが

オチがこれでも反対材料でさえもピリッと冴える自己啓発本はなかなかの情報ソースだと思います。

自己啓発本に限らず気の利いたエッセイとかでもいいんですけれどね。

とりあえず今、Audible 3ヶ月99円キャンペーンに入るべきかどうか迷っています。

今回は例のアレ、じゃなくて

「セルフヘルプブック」

「自己改善ガイド」

「人生指南書」

「モチベーションブースター」

についていろいろ書いてみました。

そんなあなたに御成敗式目!ではまた。

子供の頃、よく地球とか宇宙の図鑑を読んでいました。かれこれ40数年前…のこと。

少し知識がついて小僧くらいになった頃には講談社の科学雑誌「Quark(クォーク)」とかをお小遣いで買って

たまに付録でついてきたペーパーアートをせっせと作りながら、ホーキング博士のブラックホール天文学やカミオカンデとニュートリノの素粒子物理論に目を輝かせていた日々が懐かしいです。

どこかで聞いた話でサイエンス少年には大きな2大派閥があって、

「虫派」と「星派」

に分かれるのだそうですが生命に関心のあるのは虫派で今でいうポケモンなんかも虫派の流れにあるんじゃないですかね?あとは稲作とかペット好きだとか。

対する星派は宇宙に関心があって、システムのダイナミズムに惹かれるというか今でいうとカードバトルとか四柱推命カバラなど占いにも嗜みスイッチが入るケースが多々あるかと思います。

私は完全に後者で友達と深夜のハレー彗星大接近を見に行ったりブルーバックス文庫の書店コーナーを覗いてみたりして

すくすくと順調に宇宙や科学へのあこがれを育んでいったのでした。

やがて物心がついてそんなことも忘れかけていたころ、インターネットでFLASH黄金時代がやってきます。

そこで出会った忘れられない作品が2002年8月にsaparaさんが制作したFlashアニメ作品

「WALKING TOUR」

です。

もはや説明不要な往年の名作でありますが、そこでBGMで流れていた黒石ひとみさんの「PLANETES」が内容とも相まってすこぶる印象に残り、

これの元となったアニメ作品「プラネテス」(ΠΛΑΝΗΤΕΣ)をさっそく視聴したのでした。

当初の触れ込みでは「宇宙版ショムニ」と形容されており、宇宙が身近になってすっかり日常となった近未来において

宇宙ごみ回収業者という日陰の商売で、グダグダの社内事情の描写とかをトホホに描いて、見る者の宇宙へのあこがれを吹き飛ばすそんなしょっぱいお仕事アニメなのかと思わせつつ、

乗組員の一人・ユーリがずっと探し続けていた、奥さんとの別離の際からの思いの詰まったコンパスとついに巡り合うとき。

あるいは未来においてさえ紛争に明け暮れる地上を嘆いて「ここからは国境線なんて見えないのに、ただ地球があるだけなのに。」と思わずこぼすセリフ。

…などなど数々の名場面に心を打たれ、そこにはテクノロジーが主役なのではなく、人間と人間をつなぐ想いこそが主役であるという秀逸なエピソードがぎっしり詰まっていました。

特に終盤への24話25話26話での畳みかけは本当にエモーショナルで詳細はここでは伏せますが盛り上がりの最高潮な場面で流れた曲

"PLANETES"を

この耳で確かめたときには大団円でこの物語が終わってしまうのは本当に忍びなくも美しいストーリーだったな…と、思えばあのFLASHがこの作品へ導いてくれたのだな、

という感謝の思いがあふれていましたよ。

長々と思い出話にふけってしまいましたが、アニメっていいですよね。子供の頃の宇宙へのあこがれがこうして時を越えて結実して、物語の内的体験へと見事に昇華してくれたのです。

バトル漫画やサスペンスストーリーやまったり日常など多彩なエンタメのジャンルが花盛りですが

単に娯楽にとどまらず知的好奇心や社会意識を高めてくれる作品群、それらの成立する土壌が豊かに培われている多様性の充実には驚嘆するばかりです。

さて前振りが壮大過ぎましたが、今回のYahoo!リアルタイム検索のテーマは

「博学・道徳・モチベーション ためになるマンガたち」

です。

プラネテスに限らず、「はたらく細胞」や「ベルサイユのばら」など、歴史や科学などの理解や関心の扉を開いてくれる「ためになるアニメ」の学習効果が注目されています。

さかのぼること古くは寺子屋の教材であった「往来物」の普及からして、図やイラストをふんだんに使った子供たちへの理解をサポートする親切な作りで、

いろは歌から読み書き・計算、論語や一般常識にいたるまでさまざまなジャンルのものが流通していました。

昭和の伝統シリーズでもある「学習まんが」では偉人伝や近代国家の発展など多種多様なものがラインナップされており、これらも大きな流れを見てみれば江戸時代の寺子屋文化からの流れの一端が窺えると思います。

最先端の現在では関心対象がより進化して投資やら酪農やら筋力トレーニングまで各種ニーズに応えた学習意欲を喚起する作品が日々生み出されています。

教科書的知識はいうまでもなく、あるいは私たちの心構えというか意識の在り方、そして自分自身の肉体や健康にも磨きをかけてくれるそんなめっちゃカタルシスな体験を提供してくれるジャパン・カルチャーに乾杯♪

我以外わが師ーー心・技・体すべての面からあなたをアップデートしてくれる選りすぐりの10作品を独自にピックアップして計測してみました!

調査対象はコチラ↓↓

ここでちょっとコマーシャル!耳寄りな情報をお届けします。

映画『はたらく細胞』 12/13公開! ・・・赤血球役・永野芽郁、白血球役・佐藤健、「翔んで埼玉」の武内英樹監督がメガホンをとる

映画「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」12/13開店! ・・・店主・紅子役・天海祐希、「リング」「スマホを落としただけなのに」シリーズの中田秀夫監督

聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団 12/20公開! ・・・イエス #松山ケンイチ × ブッダ #染谷将太、「勇者ヨシヒコ」シリーズ福田雄一

Dr.STONE SCIENCE FUTURE(アニメ4期)2025年1月より第1クール放送‼ ・・・月への第一歩、アメリカ大陸で千空たちを待ち受けているものとは…!?

劇場アニメ『ベルサイユのばら』が、2025/1/31公開! ・・・オスカルcv・沢城みゆき、マリー・アントワネットcv・平野綾、アニメーションスタジオMAPPA制作

2024年11月25日(月)発売アフタヌーン1月号より「もやしもん+」開始です ・・・石川雅之 待望の再発酵 かもすぞー

はい

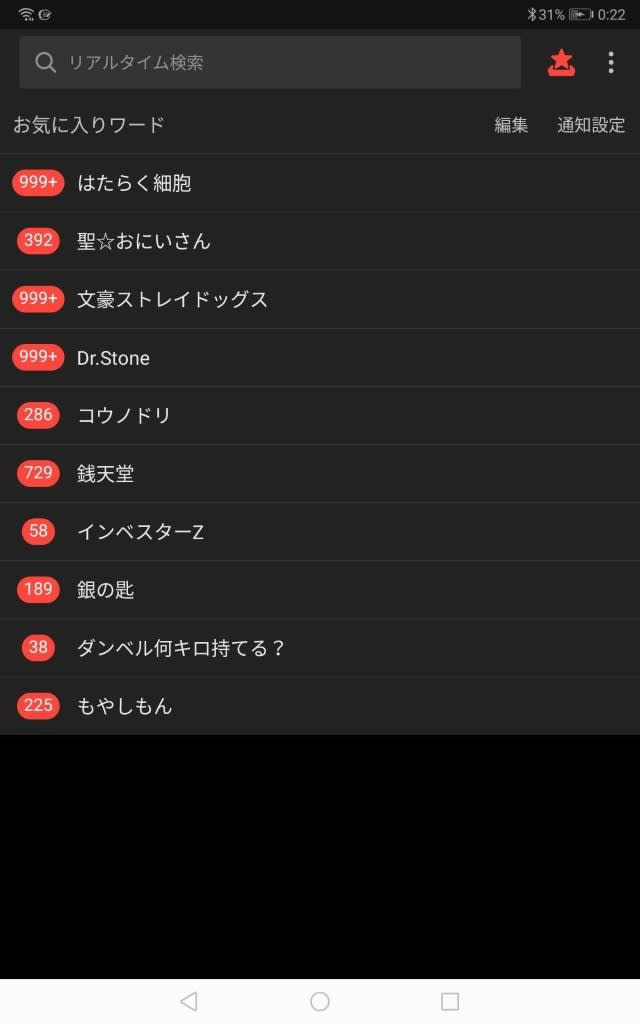

そして気になる集計結果はこちら↓↓

【ためになるマンガ・アニメ:トピック】

調査期間:2024年11月13日-11月17日(5日間)

1.はたらく細胞 999+

2.聖☆おにいさん 392

3.文豪ストレイドッグス 999+

4.Dr.Stone 999+

5.コウノドリ 286

6.銭天堂 729

7.インベスターZ 58

8.銀の匙 189

9.ダンベル何キロ持てる? 38

10.もやしもん 225

調査期間は正確には日を跨いでしまったので大体4日間ぐらいです。

結構流れが速くて999オーバーが3つも出てしまって解像度が雑で申し訳ありません。

でもそれだけ世間で話題になっているという熱量のあらわれですね。納得の数字です。

各作品の概要とひとことコメントを下記に添えておきます。

【各作品の特徴】

はたらく細胞▶人間の体内で働く細胞たちの日常や、ウイルスや細菌との戦いを描いている擬人化漫画。血小板ちゃんたちがカワイイ。

聖☆おにいさん▶目覚めた人ブッダ、神の子イエスの二人が現代日本の立川のアパートでルームシェアする⁉ほっこり日常コメディ。

文豪ストレイドッグス▶現代横浜を舞台に、中島敦、太宰治、芥川龍之介といった文豪たちが繰り広げる異能アクションバトル漫画。

Dr.Stone▶謎の光線で全人類が石化してしまった地球を舞台に文明から隔絶した世界で千空はゼロから文明を作ることを決意する。

コウノドリ▶周産期医療にまつわる社会の縮図として見えてくる事柄、未受診妊婦、人工妊娠中絶といった命の現場がテーマ。

銭天堂▶店におとずれる客の願いを察して、ふしぎな駄菓子をすすめる「銭天堂」。教訓と示唆に満ちた児童文学シリーズ。

インベスターZ▶全国屈指の進学校・道塾学園にトップで入学した財前孝史が入った部活は、「投資部」なる怪しげな極秘活動だった。

銀の匙▶北海道の農業高等学校を舞台とした学園漫画。仲間との出会いや、農業や酪農の体験を通じて成長していく姿を描く。

ダンベル何キロ持てる?▶ひょんなことからダイエットを決意し筋トレを始めた女子高生が食の誘惑と戦いながら筋トレの楽しさに目覚めていく。

もやしもん▶農業大学を舞台に、空気中の菌が見える学生がゼミの仲間や教授と醸造や発酵について学んでいく姿を描く。

ネットでは面白い意見もあって

"フランス人のエリートが、

「日本のアニメ(ベルサイユのばら)は困る。労働者階級が我が国の歴史を学んでしまうから」

と真顔で言っていた時には反応に困りました。"

というツイートもあったというのはまことに興味深いです。

階級社会が厳然と存在するヨーロッパ社会では「教養は知的階級の特権」という見識がまことしやかに流布しており

国を牛耳るエリート層にとって愚民は愚民のままでいてもらわなければ困る/都合が悪い。まるでドラマ「女王の教室」を地でいくような世界観がまかり通っているのも今なお健在なようです。

私は少しねちっこい性格ですので件のドラマのセリフをここにコピペしておきます。

女王の教室・阿久津真矢センセイのセリフ:

「日本という国は、そういう特権階級の人たちが楽しく幸せに暮らせるように、あなたたち凡人が安い給料で働き、高い税金を払うことで成り立っているんです。

そういう特権階級の人たちが、あなたたちに何を望んでいるか知ってる? 今のままずーっと愚かでいてくれればいいの。

世の中のしくみや、不公平なんかに気づかず、テレビや漫画でもぼーっと見て何も考えず、会社に入ったら、上司の言うことを大人しく聞いて、戦争が始まったら、真っ先に危険な所に行って戦ってくればいいの。」

何かドラマだけのセリフかと思ったら令和の日本でもこういった醜いエリート選民思想がじょじょに鎌首をもたげてきているような発言が散見されるようになってきました。

「奨学金も返せないなら、高卒で働け」

「大学教育は富裕層のご子息のもの 貧乏人は中卒高卒で働け 親の面倒は自己責任、国に頼るな

まぁ、どうしてもというなら、尊厳死という選択もあるぞ」

「東大の学費値上げを手始めにして少子化で潰れるのを恐れる私立大学が、「私立並みに公立も授業料を上げろ」という暴言」

「子どもの「海外体験」を買う富裕層、「近所のお祭り」すら行けない低所得層…体験格差は親の自己責任か?」

「日本の富裕層が関心を寄せる「全寮制学校」の全貌 なぜ、世界は「教養・人格教育」を重視するのか」

「貧乏人を本気で殺しにくるのは大学」

まあ挙げればキリがないですが

こと日本のエンタメ・カルチャーにあってはこういった知識・教養を一部の階層だけの専有物とはせずに広く一般民衆にシェアして皆が楽しむ

「教養の民主化」

が成り立っているのは奇跡的で素晴らしいことだと思います。

しかし同時に

教養という概念の深部には階層形成作用という宿痾のようなものを内包しているきらいがあったり、

「階層の乗り越える鍵は教養と信用」なんていう言葉で高位の物への迎合や内面化適応を促すなどのややこしい副作用があったり

単純に安易にマウンティングの道具として排斥材料になったりするしょーもないものまであったりするので

文化への取り扱い方を誤ったりあるいは逆に警戒しすぎて自縄自縛に陥ることのないように、

教育の場において政治的なことがタブーとされる風潮をあらためて材料としてはいっぺん右も左も自由に議論できるような自由な風土を醸成できるようにすること、や

近年相次いでいるクレジットカード会社による表現規制、経済的検閲あるいは金融検閲にどう対処して声を上げなければならないのか予断を許さない状況

など常にアップデートして取り組まねばならない懸案が山ほどあります。

文化の民主化も生まれながら与えられたものではなくフランス革命のように血と涙を流して闘争して勝ち取っていかなければならないのです。

少なくとも日頃から警戒し危機感をもってアンテナを張り巡らせることがわれわれ文化を担う者たちにとって共通の使命であることを認識しなければなりません。

文化のチカラ、感化力は偉大です。お金には代えられない価値があります。

かつてイギリスが日本を植民地化しようとしたとき、伊能忠敬の地図を見てやめた、その正確さに驚きこれは商売相手にとどめておくとしようという話もあったくらいです。

また権力の上位にあるものや強欲資本主義に浮かれて札びらで人の頬を叩くような奴はいずれ必ず文化を軽視します。

侘茶の形式を完成させ日本文化として茶道を発展させた千利休はその政治的影響力を豊臣秀吉に疎まれ

「千利休の下をくぐらなければ寺に入れない状態が無礼である」という難癖をつけられて切腹を命じられました。

今回の記事は

そんなあなたに問いたい、

「渋沢栄一にはなれるかもしれないが、千利休にはなれない」

社会のエグゼクティブ層や子供に投資教育や金融リテラシー教育を躍起になって植え付けようとする親御さんに向けて

垣根のない文化は誰にでも共有できる財産なのだという事をピンポイントに訴えていきたいという思いで書いた記事です。

どうぞご査収ください。

ハロウィンの時期にぴったりなアニソンを紹介します。

「魅惑のパーティー」(もな・るか from AIKATSU☆STARS!)。

作詞:田村歩美(たむらぱんの人)

作曲:NARASAKI

アニメ「アイカツ!」の第3期の挿入歌で、不穏だけどスタイリッシュでゴシック感や展開も変化球でクセになる一曲です。

PC閲覧の方は、ちょいちょいっとアレして、よかったら聴き流しながらこの記事の続きをお楽しみください。

季節の変わり目ですが、お変わりないですか?

画像はダイソーのハロウィン装飾プレートをバックに、ンバヂさんのとこの

「好きな惣菜発表ドラゴン アクリルスタンド」

を添えて撮ってみました。ほんとは吹き出し部分も作りこみたかったけれど技量がないので断念。

でもこのネタは冒頭画像にとどまらず今記事(音楽記事)でも最後のほうに擦っていきますんでヨロシクお願いします。

さて今回のテーマは

「名曲に出会うための検索ワード」

です。

先日の記事では「マダム・イン・ニューヨーク」の話をして、映画レビューのブログは多いけれどそれだとあとから振り返る「答え合わせ」になっちゃうから悩ましい問題だ、

とこぼしていましたけれど音楽ブログ記事だと曲の数自体が多すぎて答え合わせするほどまでに至るまでに細分化しすぎて拾いきれないっていう別の問題が生じてしまうんですね。

ですから必然的に音楽ブログで思いがけず出会う曲というのは自分にとってまったくのアウェイジャンルとなってしまうことが多いかと思います。

あと映画レビューだとネタバレのリスクに常に曝されるわけですけれど音楽には「ネタバレ」っていう概念がそもそもないですから

私たちはブログ巡回するときにもっと気軽に曲のリンクをクリックしてみてもいいんじゃないでしょうか?

という考えがよぎってきました。

でも曲の好みってホントに人それぞれだからやみくもにクリックするのに気が引けてどうもなぁ、っていう方もわりかし多そうです。

そこで活用してみようというのが原点に立ち返って「検索」です。

なるべく効率よく名曲に出会うためには、どんなキーワードを組み合わせれば良いのか。

あれこれ試行錯誤して10個のパターンを出してみてYahoo!リアルタイムアプリのつぶやき数経過をカウントしてみました。

あなたのお好みの曲に出会えるかな?

まずは調査項目の発表です↓

ここで挙げられたワードを皆さんの自分好みにアレンジして、アーティスト絞り/ジャンル絞り等をほどこして

カスタマイズした検索で解像度を高めていっても面白い活用法だと思います。

「ゆる募 アニソン」なんかで探してみてもいいかも。

気になる調査結果はこちらから↓

調査期間:2024年10月8日-10月16日(実質8日間)

1.Amazon Musicにある *を紹介します 999+

2.Shazamを使って *を発見しました 651

3.で最高の曲は 0

4.の曲で打線 3

5.歌枠 リスト 363

6.大好きな曲 999+

7.再入荷 CD 136

8.曲 異論は認めない 13

9.曲 優しいオタク 4

10.曲発表ドラゴン 64

Amazon MusicとかShazamみたいな音楽プラットフォームではSNS連動のシェア機能などがありますから弾数も多いし拡散速度も速そうですね。

再入荷っていうキーワードは再入荷ってわざわざ告知するくらいですからそれなりに評価の高そうな音源を発掘できる隠れたお宝ワードだと思います。

あと「異論は認めない」とか「優しいオタク」っていうのはミーム化して一連の定型フレーズになっていますからフックの強い曲が引っかかるいいフィルターになるだろうとの目算です。

そして、"曲発表ドラゴン"なんですがこれのオリジナルの経緯を調べてみたところ以下の解説が得られました。

「好きな惣菜発表ドラゴン」ミームは、日本のインターネットコミュニティで人気が急上昇したものです。

このミームは、特定の惣菜を発表する際に、ドラゴンのイラストとともに「好きな惣菜は~」という形式で紹介するものです。

きっかけは、2023年にTwitterで一部のユーザーが始めたもので、そのユニークなスタイルが他のユーザーにも広まりました。

…というわけで曲のドラゴンはそれらオリジナルから派生した音楽ネタを当て込んでサーチしたのですがやはり一定数確認できたのでそれなりに定着しているようですね。

近年では若者の洋楽離れだとか、年を取ると新しい音楽を発掘せずに10代20代の頃に出会った曲をいつまでも聴いているという音楽傾向だとか言われていますが、

ある調査によると、実は「今が一番音楽が聴かれている時代」である、との意外な結果だったそうです。

むしろ音楽ストリーミングサービスの普及で、若者たちが従来の音楽購入からストリーミングサービスに移行したことが影響して間口は確実に広がっていると言えるでしょう。

あるいはYoutubeやtiktokとかのレコメンド機能で関連曲が次々とつながっていく、嗜好に沿った絶妙な体験提供もかなり進化していますよね。

「レコメンド 曲 出会い」で検索してみるのも面白いと思います。

いやぁ、それにしても昔に比べて

「ラジオや有線で曲を初めて聞いてから」

「歌詞の一部を検索して即座にタイトル名・アーティスト名を知る」

「そのままDLあるいはサブスクでその曲をいつでも聴ける状態にする」

までのプロセスの短縮化がすさまじい。

昔はFMステーションの雑誌とかで調べたり、タワレコのお兄さんに「今かかっている曲なんて言う曲ですか?」

って聞いたりしなきゃわからなかったんですよね。

こういうのを「今昔の感(こんじゃくのかん)」っていうんですね。技術や生活の進歩などへの驚きに使われます。

「隔世の感」は世代ギャップを強調するものなので、ちょっとニュアンスが違います。

なにしろ、インターネットは世代に関係なく万人にひらかれているのですから。

現代は、昔の曲も最新の曲も同じまな板に載せられてアーカイブされている、人類史上初の稀な状態ですから

「音楽の再発見」や「クロスジェネレーション」なんて言葉ももてはやされています。

そんな私も音楽を聴きながら、この記事を書いています。

みんなも新しい音楽を発掘しよう!

案外よそ様のとりあげているマイナーな曲も熱量が感じられれば気になるものですよ。

そんな貪欲なリスナーになりたいものです。

(画像はまだ読み途中の「翻訳者による海外文学ブックガイド」)

ラテンアメリカ文学をご存じですか?

コロンビア出身のノーベル文学賞作家ガブリエル・ガルシア=マルケスの代表作にしてラテンアメリカ文学の最高峰とも称される長編小説、『百年の孤独』。

マコンドという架空の町を舞台にした、ブエンディア一族の繁栄と衰退を7世代に渡って描いた神話的年代記。

…刊行から半世紀余りを経たこの不朽の名作が、G・マルケス氏没後10年を節目に新潮社から文庫化され、2024年6月26日の発売と同時に重版が決定し、

全国の書店やネット通販などで異例の完売御礼・売り切れ続出の社会現象となり、読書家界隈を席巻しています。

そしてビブリオ界にさらに衝撃が走ります!

翻訳不可能と言われたアイルランドの作家ジェイムズ・ジョイスの書いた難解な作品『フィネガンズ・ウエイク』。

全編を通して言葉遊びに満ちている上に様々な国の言語を用いて書かれているなど非常な翻訳上の困難がありましたが見事に克服し、

ついに1993年、早稲田文学訳の参加者の一人であった柳瀬尚紀による全訳が発表に至ったことは特異なエポックとして現代でも語り継がれています。

小説の冒頭は riverrun, と小文字ではじめられるが、終端文章では定冠詞theでピリオドなく途切れる、そして終わりも始まりもなく円環構造でリンクしている特異な構造、

訳文:「川走、イブとアダム礼盃亭を過ぎ、く寝る岸辺から輪ん曲する湾へ、今も度失せぬ巡り路を媚行し、巡り戻るは栄地四囲委蛇たるホウス城とその周円。」

と独自の造語を用いてアクロバティックに翻訳し日本翻訳文化賞受賞した異能の人であります。

柳瀬氏は2016年に亡くなられたのですがこの夏完訳完成30周年記念復刊との触れ込みで、I・II/III・IV セットが美麗ケース函入りで河出書房新社より復刊されます。

近頃・今夏・翻訳文学が熱い!

ということでタブレットで「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」をかたわらで流し見しながらこの記事を書いているのですが

今回のYahooリアルタイム検索を用いた調査のテーマは

「読んでグッとくる推し翻訳者」

です。

昨今ではグローバル化の波もあってか、翻訳・通訳・日本語教師・インバウンドや看板・ゲームのローカライズなどなど翻訳にまつわる話題に事欠きませんね。

私もついこの間、ヘミングウェイの傑作「老人と海」をふとポチってサラァって読んだら話もシンプルだし、登場人物も少なかったので混乱せずに読むことができ、

3~4時間くらいで通読できたので途切れ途切れ感がなくて一気通貫した読書体験ができたのでなかなかの満足感でしたよ。

多忙な人や読みたいんだけど敷居が高くて…という人にはうってつけなのでおすすめしておきます。

さて今回の調査ラインナップは以下の通りです。

翻訳文学ばかりではなくて、通訳の方で著名な方であるとか、翻訳経済書/技術書などでお馴染みの山形浩生さんなど文学以外の著名な翻訳者の方もピックアップしてみました。

若い頃に少しばかり読んだ翻訳文学のよしみで採り上げたものもあります。

独自の基準で10氏の推し翻訳家の方を選出しましたがネット動向やAIチャットで質問したりしながらアウェイジャンルやトレンド的な著名人の方も(よく知らなくて恐縮なのですが)守備範囲に入れてみました。

調査方法はYahooリアルタイム検索に10個のキーワードを登録して同時にスタート、一定期間を経てカウント数をスクリーンショットにおさめて集計するというものです。

気になるリサーチ結果はこちら↓

集計結果:

調査期間:2024年7月2日-2024年7月20日(19日間くらい)

1.鼓直 75

2.柳瀬尚紀 12

3.斎藤真理子 129

4.亀山郁夫 29

5.小川高義 5

6.山形浩生 41

7.米原万里 45

8.ないとうふみこ 7

9.金原瑞人 66

10.大森望 118

ちょっと調査期間が短くて取れ高少なめなのですが話題性の捕捉と概観性のある列挙はできているかと思います。

みなさまの探索と検討のお手伝いとしてお役立ちできれば幸甚でございます。

つづいて各翻訳者様の代表作あるいは簡単な解説を添えておきますのでざっと一読してくださいませ。

【各キーワードの解説】原書著者名は割愛

鼓直(つづみただし)▶百年の孤独、夜のみだらな鳥

柳瀬尚紀(やなせなおき)▶フィネガンズ・ウェイク、ユリシーズ(訳未完:第12章までの翻訳)

斎藤真理子(さいとうまりこ)▶別れを告げない、こびとが打ち上げた小さなボール

亀山郁夫(かめやまいくお)▶罪と罰、カラマーゾフの兄弟

小川高義(おがわたかよし)▶老人と海、オリーヴ・キタリッジの生活

山形浩生(やまがたひろお)▶21世紀の資本(守岡桜・森本正史共訳)、CODE―インターネットの合法・違法・プライバシー(柏木亮二共訳)

米原万里(よねはらまり)▶ガセネッタ&シモネッタ(翻訳家エッセイ)、不実な美女か貞淑な醜女か(翻訳家エッセイ)

ないとうふみこ▶最後の竜殺し、貸出禁止の本をすくえ!

金原瑞人(かねはらみずひと)▶月と六ペンス、バーティミアス(松山美保共訳)、マインクラフト なぞの日記(松浦直美共訳)

大森望(おおもりのぞみ)▶<三体>シリーズ、息吹、(はい、チーズ)ヴォネガット短編集

偶然なんですけれどこちらのリストをこさえる際のきっかけは、文中でも触れた「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」だったのですよ。

なんだか設定が面白くて、ヒロインの アリサ・ミハイロヴナ・九条(愛称アーリャ)が主人公の政近にだけ見せるいつもと違う態度。

だらけてばかりの主人公にイラついたり、ツンツンしているのですが時々アーリャはロシア語でボソッとつぶやいて本心をさらけ出します。

聞き流すだけのように見えた政近は過去の経験からなんとネイティブレベルでロシア語をリスニングできる能力があって

実は何を言われているのか解っているのです。甘々にデレデレのアーリャさんのひとりごとの内容を。

何たる羞恥プレイ!

いやーこれは設定が面白いし、翻訳をテコにした心理ギャップってなかなか面白いところに目を付けたな、

と、思いましてそれなら今度のリアルタイムアプリネタは翻訳に関する話題にしてみようということで

2、3知っていた翻訳者さんの作品を種ネタにしてあと知らないところはネットでちゃちゃっと検索して補完して

にわか作りでネタを膨らませていたところに今回の「百年の孤独」フィーバーの話題も偶然に重なって

何とかカタチになる所までこぎつけたのですよ。

第1話で魅惑的なおみ足を披露してくれたアーリャさんに感謝です!!

ついこの前投稿した記事

[第7弾]正倉院でプレタポルテな悠久の股旅100景

の中でも採り上げた

23.よっぱらっぴ☆/アルバム「ノ―フューチャーバカンス」収録

のお歌も素晴らしくキレキレで才気あふれる声優兼歌手の上坂すみれさんの演技とこれからの活躍にも要注目です!(アーリャ役)

というわけいつものごとく脱線してしまいましたが

本との出会い、世界との出会い、そして善き翻訳者との出会いがこの夏あなたを待っている!

皆さんには思い思いの

「推し翻訳者」さん

はいらっしゃいますか?

ラテンアメリカ文学かぁ~⤴⤴

ブックガイド読み終わったら、一丁読んでみるかな?

本日は、私たちの食の未来について考えていきましょう。

食料安全保障とは、食料は人間の生命の維持に欠くことができないものであるだけでなく、健康で充実した生活の基礎として重要なものです。

近年の温暖化による気象変動が引き起こす凶作や国際紛争による食糧難、そして約25年後には世界の総人口が100億人近くになると予測されています。肥料飼料や電力の供給など資源エネルギーの確保などもまた国際情勢に左右されます。

われわれの食糧をまかなうのに今手を打つしかありません。

世界の市場規模が数年後には700兆円を超えると言われるフードテック市場。

未来のテクノロジーを本気で投入したら困難な諸懸案も鮮やかに解決し、日々の日常風景も一変させてしまうかもしれません。

そんなバラ色の未来が、果たして実現するのだろうかという一抹の不安を残しつつ

ついさっき、巷で話題の映画「ソイレント・グリーン」を見終えました。

今春から全国の劇場でデジタル・リマスター版がリバイバル上映されているのですよね。

50年も前に描かれたこの予言的な作品は、人口爆発、異常気象、食糧難、資源枯渇、生態系崩壊、貧困など、21世紀の世界の問題を描いています。舞台はニューヨークで、人々は超格差社会で生きながら、政府から配給される「ソイレント」という栄養食品を待つ日々を送っています。新製品「ソイレント・グリーン」の発表直後に幹部が殺害され、刑事ソーンが事件の捜査を開始するというストーリーです。

(感想)昔は肉もイチゴもあったんだ…昔はな!なんてセリフが冗談のようには思えない!

悪夢のような人垣の絨毯を踏み歩いて荒廃した街を行く、

うーん、ディストピア、してますねぇ…

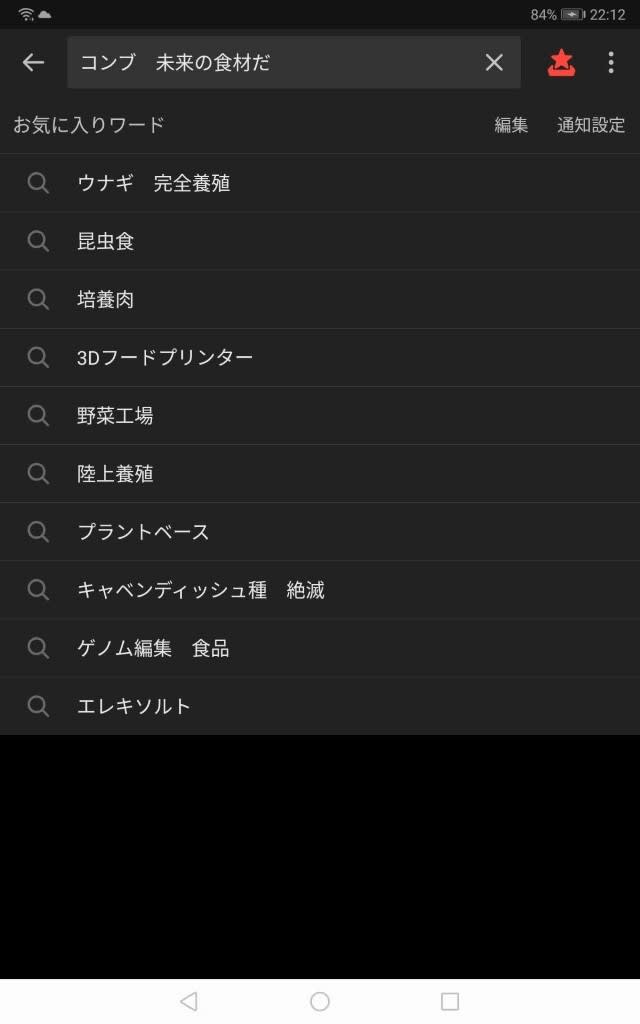

というわけで今回のテーマは未来の食卓はどのように変わっていくのか?題して

「フードテック?なにそれおいしいの?」(副題:コンブ 未来の食材だ)

です。

毎度のごとくYahooリアルタイム検索アプリを活用して、食の未来に関する10個のキーワードを独自にピックアップしてつぶやき数の推移を調査したものであります。

さっそく調査項目を発表していきましょう!

何やらお堅い抽象的なキーワードが並んでいますが切り口がこれしかなくてありきたりなリサーチになってしまいました。

最初は糖質Ø麺とか身近な食材をとりあげてみようかとも思ったのですがそれだと検索ボリュームが足りなくて取れ高が期待できなかったため

泣く泣く選考外とさせていただきました。

でもお蔵入りにしてしまうのはもったいないのでここでちょっと脱線してその一部をここでご開陳しましょう!

(あくまでおまけです)

【今回選考外となった注目の産品列挙】

・えんどう豆使ったヨーグルト

・糖質0麺

・罪なきからあげ

・ウニのような 豆腐

・お米の代わりに食べるカリフラワー

・完全メシ

・ソイジャーキー

・ギャバトマト

・アサヒ スタイルバランス

ちょっと横道に逸れましたが、ご興味のある方は各自検索して深掘りしていってください。

それではさっきの画像の続き、肝心のつぶやき数調査結果の発表です。

画像ドン!

集計結果:

調査期間:2024年6月19日-2024年6月30日(11日間くらい)

1.ウナギ 完全養殖 43

2.昆虫食 999+

3.培養肉 159

4.3Dフードプリンター 2

5.野菜工場 35

6.陸上養殖 181

7.プラントベース 467

8.キャベンディッシュ種 絶滅 0

9.ゲノム編集 食品 67

10.エレキソルト 43

やっぱり一時悪評で世間を席巻したコオロギ…じゃなくて昆虫食が+999オーバーでぶっちぎりのトップでしたね。

その他数字もバラつきがありましたが、個別のミニ解説を以下に添えておきます。

【フードテック:注目ワード:ひとこと解説】

ウナギ 完全養殖▶卵を孵化させて稚魚のシラスウナギにする取り組みで、一定の生産が可能になったとして「商業化の道筋が見えてきた」と評価

昆虫食▶昆虫食は、ハチの幼虫やイナゴなどの昆虫を食べることを指す。環境負荷が少なく先史時代からみられる貴重なたんぱく源

培養肉▶動物の細胞を体外で組織培養することによって得られた人工肉。霜降り肉も作れる?

3Dフードプリンター▶素材をペースト状にして、押し出しながら積層していく方式の3Dプリンター。介護食分野に期待

野菜工場▶LEDなどの人工的な光や天候に左右されない環境下で安定的に管理の行き届いた栽培ができる

陸上養殖▶海面養殖のように餌の食べかすが海を汚染することもなく、寄生虫やウイルスのリスクも避けられる

プラントベース▶動物由来の原材料を使用せず、植物由来の原材料で作られた食品でヴィーガンなどの食文化の観点から注目されている

キャベンディッシュ種 絶滅▶バナナは三倍体の植物であり挿し木をして株分けして増やす植物であるため伝染病に弱い

ゲノム編集 食品▶遺伝子を切ったあとの修復を利用して性質を変える。もとの遺伝子とは異なる外来遺伝子は残らないことが原則。表示義務なしが現状

エレキソルト▶キリン、微弱な電気の力でうま味や塩味を引き出すスプーン「エレキソルト」発売

個人的にはエレキソルトが気になります。

フードそのものというより味覚の制御や味気のない制限食をいかにおいしく食べられるか?といった人間の側から見た視点も食のトピックには欠かせないものです。

しかし味そのものをテクノロジーを使って変えてしまおうというのは即物的な極みですね。

あとは「食事は効率が悪い」と言って “完全食だけ生活”(プロテインなどの栄養摂取ドリンク)を6年続ける男性などの話題も衝撃でした。

技術まわりの世界では

5年後には「日本製冷蔵庫」が世界を席捲?…「冷やすメカニズム」を根底から変える「磁気冷凍」の凄い技術、なんていうニュースも。

☆冷媒ガス不要(フロンを使わない)、コンプレッサー不要(騒音もない)

なんでも水素も液化できるそうで電気冷蔵庫200年の歴史への挑戦!と謳ってあるくらいだから革命的な新技術らしいです。

このブログでも食の話題に事欠かないですけれど、技術という視点で見てみるとこんなにスケールの大きい食談義ができるというものですね。

というわけで今週末はそうめんでも食べて体をスッキリさせてこれから来る夏の暑さを乗り切りたいです。

それでは[Yahoo!リアルタイム検索アプリで調査]カテゴリでまた会いましょう。

次回はどんな話題が来るのかな?お楽しみに。