中野区の鷺ノ宮を訪問しました。真夏日のような暑い日差しでした。訪問地の近くに鷺宮の地名の元となった神社がありました。

鷺宮八幡神社です。

この神社は、康平7年(1064)陸奥守源頼が東国征伐の後鎌倉街道に面した当地に源氏の隆昌を祈願して創建したと伝えられます。当地には鷺が多く生息していたことから、鷺宮八幡、鷺宮大明神と称されました。慶安2年(1648)には江戸幕府より社地7石余の御朱印状を拝領しています。

この神社は、康平7年(1064)陸奥守源頼が東国征伐の後鎌倉街道に面した当地に源氏の隆昌を祈願して創建したと伝えられます。当地には鷺が多く生息していたことから、鷺宮八幡、鷺宮大明神と称されました。慶安2年(1648)には江戸幕府より社地7石余の御朱印状を拝領しています。

境内には力石がありました。 一番重い石を持ち上げた人の名前を刻んで奉納したようです。

一番重い石を持ち上げた人の名前を刻んで奉納したようです。

隣は福蔵院というお寺さんでした。

白鷺山正幡寺と号すそうで、本堂は白鷺山という文字が鮮やかでした。

白鷺山正幡寺と号すそうで、本堂は白鷺山という文字が鮮やかでした。 本堂の屋根がソーラーパネルだったのが、革新的な土地でであった中野らしいと思いました。

本堂の屋根がソーラーパネルだったのが、革新的な土地でであった中野らしいと思いました。

福蔵院は、真言宗豊山派。本尊不動明王。開山は頼珍和上。文亀・永久年間1501~1521年といわれています。

江戸時代は隣接する八幡神社の別当であり、鷺宮小学校前身の家塾発祥の地でもあります。

境内でこんなものを見つけました。

これは、中野区文化財と指定された石造物で、死後の忌日をつかさどる十三仏です。忌日を司る観音様がそれぞれ違うということも知りませんでした。十三仏の説明は追記のところで、真言宗智山派のQ&Aから転記させてもらいました。続きを読むをクリックしていただければ見られます。 福蔵院には青々とした木々と紫蘭が

福蔵院には青々とした木々と紫蘭が 裏手にはアジサイが咲き始めていました。

裏手にはアジサイが咲き始めていました。

目的の訪問地の下を流れる妙正寺川はほとんど水量がありませんでしたが、堤には葵の花が咲いていました。

十三仏とは、日本の仏教では、亡くなった人は、葬儀によって仏弟子となり、十三の仏さまを巡って仏徳を授かり、その福徳を遺族・子孫に授けながら成仏していくとされます。遺族は、亡くなった人のために仏さまに供養するのに、特に功徳があるとされる日を「忌日(きじつ)」として、追善供養の法要(法事)を営んだり墓参をしたりしてきました。

その忌日は、初七日忌から二七日(ふたなのか)忌・三七日(みなのか)忌・四七日(よなのか)忌・五七日(三十五)忌・六七日(むなのか)忌・七七日(四十九日)忌・百カ日忌・一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・三十三回忌までの十三あり、忌日のご本尊さまとしてお導きをいただく十三の仏さまが配当され、総称して「十三仏」とお呼びします。在でも、お葬式が終わってから、隣組の人たちが十三仏の名号や御詠歌を唱えて故人の冥福を祈る、「念仏」とも「百万遍」ともいわれるしきたりが残っています。故人を独りぼっちにしない、寂しい思いをさせないで、間違いなく密厳浄土に往ってほしいという温かい志が込められています。

この十三仏信仰の始まりは室町時代にまで溯り、宗派・地域を問わず大勢の人々に信仰され、今日に伝えられています。この信仰に基づく「ご法事(=年回忌供養)」は、仏さまと精霊(=亡き人)と私たちとの三者が一体となる聖なる場であり、お焼香や花・供物などの供養が精霊の成仏のためになるだけでなく、同時に参列した遺族・親族・知人などが、善行の功徳を積んで自己の幸せと死後の安楽のためになるもの、と信じられてきています。十三仏の仏さまとその功徳は次の通りです。

・初七日忌 - 不動明王

功徳-煩悩を焼き尽くし、迷いを断ち切り、信心を定めて強い力で導いてくれます。

・二七日忌 - 釈迦如来

功徳-説法によって煩悩や邪見(誤った信仰や考え方)を破り、正しい信仰に導いてくれます。

・三七日忌 - 文殊菩薩

功徳-分けへだてする愚かさを断ち、物事を正しく判断する智慧を授けてくれます。

・四七日忌 - 普賢菩薩

功徳-悟りを求める清らかな心、そして悟りをめざした実践行に導いてくれます。

・五七日忌 - 地蔵菩薩

功徳-あらゆるものの苦しみをうけとめ、その苦しみに負けない力を授けてくれます。

・六七日忌 - 弥勒菩薩

功徳-すべてのものに対する慈しみの心を授けてくれます。

・七七日忌 - 薬師如来

功徳-心身の病苦を除き、苦しみや恐れを除いてくれます。

・百 日 忌 - 観音菩薩

功徳-世の中を広く観察し、すべての苦しみを除く、深い思いやりの心を授けてくれます。

・一 周 忌 - 勢至菩薩

功徳-我欲、執着を滅し、とらわれを除く心を授けてくれます。

・三 回 忌 - 阿弥陀如来

功徳-生死を離れた、安らかなる心を授けてくれます。

・七 回 忌 - 阿閦如来

功徳-何ごとにも揺らがない心と、怒りを離れた安らかなる心を授けてくれます。

・十三回忌 - 大日如来

功徳-生命の尊さを知らしめ、生まれながらにそなえている自身の清らかな心に気づかせてくれます。

・三十三回忌 - 虚空蔵菩薩

功徳-福徳と智慧を授け、生命の根源に気づかせてくれます。

新高円寺が訪問地でした。高円寺に由来する宿鳳山高円寺に立ち寄ってみたいと思い、JRの高円寺駅の南口を降りました。左手に行くとすぐに寺が見えました。 これは氷川神社でした。

これは氷川神社でした。

★ランドマーク氷川神社:江戸名所図会によれば、その昔、源頼朝奥州征伐の時武蔵国杉並の地に至り給わり際隨兵の中に当高円寺村にとどまり、終に農民となる者あり。

一説によれば村田兵部某云々ともいわれ(因みに村田性は高円寺の旧家なり)その時武蔵野国大宮高鼻の本社よりの御神意の使者が同氏につたえ、この高円寺村の位置高く採松杉稠茂し遠く水田をを望みて風致絶佳とされる当地に社殿を建立したのが起源といわれています。従って農業の神とされています。

氷川神社の境内社、気象神社です。

★ランドマーク気象神社:寺のHPより、第三気象聯隊戦友会・気象関係戦友会有志が立てた説明版「気象神社由緒」によると、この気象神社の祭神は八意思兼命(やごころおおもいかねのみこと)(知恵の神)。陸軍気象勤務の統括・教育機関として旧馬橋4丁目(現・高円寺北4丁目)に創設された陸軍気象部の構内に、昭和19(1944)年4月10日に造営。戦後の神道指令で除去されるはずが、連合軍宗教調査局の調査漏れで残ったため、当局に申請して払い受け、昭和23(1948)年9月18日の氷川神社例大祭の際に遷座祭を行ったという。気象神社の例祭は、気象記念日の6月1日となっています。

私も知りませんでしたが、日本で唯一の気象の神様として気象予報士を目指す受験生など一部では存在が知られ、合格祈願や快晴祈願などで参拝されているそうです。 。

。

ようやく高円寺に着きました。

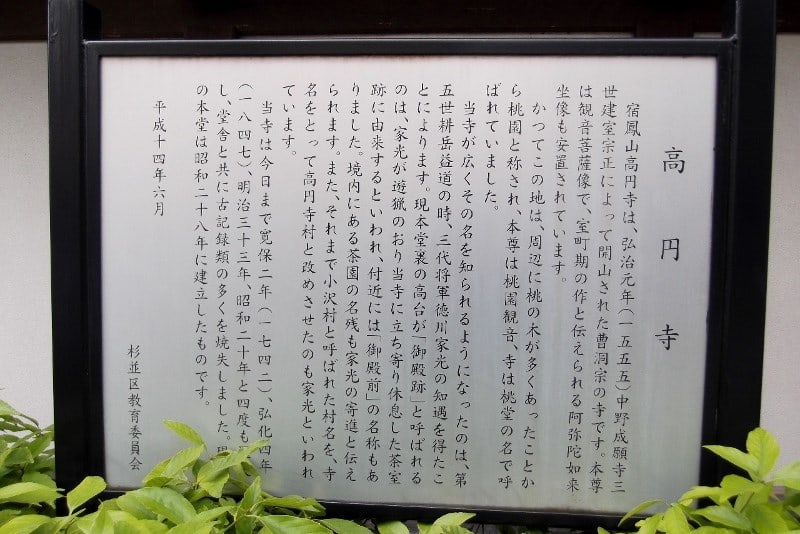

★ランドマーク高円寺:高円寺は、由緒によると、弘治元年(1555年)、中野成願寺三世建室宗正により開山された。将軍徳川家光が鷹狩りの際、雨宿りのために当寺に立ち寄り、時の住職が家光を将軍としてではなく一般の雨宿りの客として、さりげなくもてなしたことが気に入られ、家光は鷹狩りの度に当寺に立ち寄るようになったことで、当寺は広く知られるようになった。これが何年も続いたことで、家光は世話のお礼に宇治から茶の木を取り寄せ、自ら手植えをしたとされ、この「お手植えの茶の木」は今も境内に見ることができ、またこのような徳川家ゆかりの寺であることから「三つ葉葵の紋」を所々で見ることができる。

★ランドマーク高円寺:高円寺は、由緒によると、弘治元年(1555年)、中野成願寺三世建室宗正により開山された。将軍徳川家光が鷹狩りの際、雨宿りのために当寺に立ち寄り、時の住職が家光を将軍としてではなく一般の雨宿りの客として、さりげなくもてなしたことが気に入られ、家光は鷹狩りの度に当寺に立ち寄るようになったことで、当寺は広く知られるようになった。これが何年も続いたことで、家光は世話のお礼に宇治から茶の木を取り寄せ、自ら手植えをしたとされ、この「お手植えの茶の木」は今も境内に見ることができ、またこのような徳川家ゆかりの寺であることから「三つ葉葵の紋」を所々で見ることができる。

それまで当地は小沢村と呼ばれていたが、徳川家光が当寺の名から高円寺村と改称したとされ、それが現在の「高円寺」という地名に至っている。ということです。

高円寺境内

高円寺境内

新高円寺の訪問地までの間にいくつかの寺がありました。

宗泰院です。

曹洞宗寺院の永昌山宗泰院で、天正12年(1584)嘯山春虎和尚が麹町表四番町(現千代田区四番町)草庵を結んで始まり、文禄2年(1593)に小田原万松院の格峰泰逸和尚を勧請して開山し、明治42年当地へ移転しています。

曹洞宗寺院の永昌山宗泰院で、天正12年(1584)嘯山春虎和尚が麹町表四番町(現千代田区四番町)草庵を結んで始まり、文禄2年(1593)に小田原万松院の格峰泰逸和尚を勧請して開山し、明治42年当地へ移転しています。

萬壽山松応寺です。 松応寺は、明暦2年(1656)、浅草森下町に開創

松応寺は、明暦2年(1656)、浅草森下町に開創 大正7年区画整理のため現在地に移転。

大正7年区画整理のため現在地に移転。

こちらは、西照寺です。 普明山と号する曹洞宗の寺院で、本尊は釈迦如来坐像で、寺伝によれば、日比谷村(現千代田区内幸町)の漁夫が海中より拾いあげた阿弥陀如来を安置した御堂を天正二年(1574)開山分竜和尚が一寺としたのが開創と伝えられています。

普明山と号する曹洞宗の寺院で、本尊は釈迦如来坐像で、寺伝によれば、日比谷村(現千代田区内幸町)の漁夫が海中より拾いあげた阿弥陀如来を安置した御堂を天正二年(1574)開山分竜和尚が一寺としたのが開創と伝えられています。

午後は気温も上がり、寺巡りで汗だくになってしまい、木陰で少し冷やしてから目的地を訪問しました。

神田明神 は神田祭でした。<ahref="http://101.dtiblog.com/t/tuutyann/file/20130511221825.jpg" target="_blank">

は神田祭でした。<ahref="http://101.dtiblog.com/t/tuutyann/file/20130511221825.jpg" target="_blank"> 神田明神:HPより、正式名称「神田神社」。神田祭をおこなう神社として知られる。神田・日本橋・秋葉原・大手町・丸の内・旧神田市場・築地魚市場など108か町会の総氏神である。旧社格は府社(明治3年(1870年)まで准勅祭社)。

神田明神:HPより、正式名称「神田神社」。神田祭をおこなう神社として知られる。神田・日本橋・秋葉原・大手町・丸の内・旧神田市場・築地魚市場など108か町会の総氏神である。旧社格は府社(明治3年(1870年)まで准勅祭社)。

江戸時代には神田明神と名乗り、周辺の町名にも神田明神を冠したものが多くあったが、明治に入って神社が国家の管理下にはいると、明治元年(1868年)准勅祭社に指定され、その後、府社に列せられ、1872年に正式の社号が「神田神社」に改められた。明治7年、明治天皇が行幸するにあたって、天皇が参拝する神社に逆臣である平将門が祀られているのはあるまじきこととされて、平将門が祭神から外され、代わりに少彦名命が茨城県の大洗磯前神社から勧請された。平将門神霊は境内摂社に遷されたが、戦後昭和59年(1984年)になって本社祭神に復帰した

現在は神社本庁の別表神社となっている。また旧准勅祭社の東京十社の一社である。 隨神門

隨神門

本殿 神田祭は、江戸時代から変わることなく貴重な祭礼文化として継承されており、2年に1度のペースで行われていましたが、2年前は東日本大震災の影響で中止になり、今年は4年ぶりの開催となりました。

神田祭は、江戸時代から変わることなく貴重な祭礼文化として継承されており、2年に1度のペースで行われていましたが、2年前は東日本大震災の影響で中止になり、今年は4年ぶりの開催となりました。

石獅子

石獅子

祭神:一ノ宮に大己貴命(オオナムチノミコト、だいこく様)、二ノ宮に少彦名命(スクナヒコナノミコト、えびす様)、三ノ宮に平将門命(タイラノマサカドノミコト、まさかど様)の3柱を祀る。

祭神:一ノ宮に大己貴命(オオナムチノミコト、だいこく様)、二ノ宮に少彦名命(スクナヒコナノミコト、えびす様)、三ノ宮に平将門命(タイラノマサカドノミコト、まさかど様)の3柱を祀る。

大黒様 えびす様

えびす様

神田明神の男坂 です。愛宕神社ほど急階段ではありませんでした。

です。愛宕神社ほど急階段ではありませんでした。

銭形平次 野村胡堂の代表作「銭形平次捕物控」の主人公・銭形平次が当神田明神下の長屋に住居を構えていたという設定から、敷地内の本殿右手横に「銭形平次の碑」があります。銭形平次は架空の人物です。

野村胡堂の代表作「銭形平次捕物控」の主人公・銭形平次が当神田明神下の長屋に住居を構えていたという設定から、敷地内の本殿右手横に「銭形平次の碑」があります。銭形平次は架空の人物です。

湯島聖堂と神田明神に寄ってみました。

湯島聖堂と神田明神に寄ってみました。

昌平坂学問所湯島聖堂のHPより:湯島聖堂は、もと上野忍ヶ岡にあった幕府儒臣・林羅山の邸内に設けられた孔子廟(先聖殿)を元禄3年(1690)、五代将軍綱吉がここに移し、先聖殿を大成殿と改称して孔子廟の規模を拡大・整頓し、官学の府としたのが始まり。この時からこの大成殿と附属の建造物を総称して「聖堂」と呼ぶようになった。

昌平坂学問所湯島聖堂のHPより:湯島聖堂は、もと上野忍ヶ岡にあった幕府儒臣・林羅山の邸内に設けられた孔子廟(先聖殿)を元禄3年(1690)、五代将軍綱吉がここに移し、先聖殿を大成殿と改称して孔子廟の規模を拡大・整頓し、官学の府としたのが始まり。この時からこの大成殿と附属の建造物を総称して「聖堂」と呼ぶようになった。こののち、寛政9年(1797)十一代家斉のとき規模を拡大し「昌平坂学問所」を開設、官学のとしての威容も整った。この時の設計は、かつて朱舜水(中国明朝の遺臣)が水戸徳川光圀のために製作した孔子廟の模型が参考にされた。また、これまで朱・緑・青・朱漆などで彩色されていたものを黒漆塗りとした。

現在のものは、大正12年(1923)9月1日関東大震災により、罹災、入徳門・水屋を残し全て焼失、これを斯文会が復興計画を立て、昭和10年(1935)に再建したものである。復興聖堂の規模結構すべて寛政9年当時の旧聖堂に拠り、木造であったものを耐震耐火のため鉄筋コンクリート造りとした。祀られる孔子像は、朱舜水亡命時に携えて来たものが大正天皇に献上されていたもを御下賜された御物である。

入徳門

入徳門-入徳とは、朱熹の「大学章句序」「子程子曰、大学、孔子之遺書而初学入徳之門也。」による。上野忍ヶ岡の林家の先聖殿創建時にも入徳門有り。曲阜の孔子廟には無い。江戸官学・朱子学の影響か。聖堂内、唯一の木造建造物。

入徳門-入徳とは、朱熹の「大学章句序」「子程子曰、大学、孔子之遺書而初学入徳之門也。」による。上野忍ヶ岡の林家の先聖殿創建時にも入徳門有り。曲阜の孔子廟には無い。江戸官学・朱子学の影響か。聖堂内、唯一の木造建造物。大成殿

間口20メートル、奥行14.2メートル、高さ14.6メートル、入母屋造り。

大成とは、孔子廟の正殿の名称。 宋(北宋)の仁宗のとき命名。

「孟子」万章下「孔子聖之時者也、孔子之謂集大成、集大成也者、金聲玉振之也。」に基づく。

殿内、中央の神龕(厨子)に孔子像。左右には四配として孟子・顔子・曽子・子思の四賢人を祀る。

孔子銅像

昭和50年(1975)中華民国台北市 ライオンズ・クラブからの寄贈。

11月3日除幕式を挙行した。 丈高15呎[4.57メートル]重量約1.5トンの孔子の銅像は世界最大。

楷樹の由来

楷樹の由来楷 かい 学名 とねりばはぜのき うるし科

PISTACIA CHINENSIS,BUNGE(Pistacia Chinensis Regel)

楷は曲阜にある孔子の墓所に植えられている名木で、初め子貢が(孔子の墓所に)植えたと伝えられ、今日まで植えつがれてきている。枝や葉が整然としているので、書道でいう楷書の語源ともなったといわれている。

わが国に渡来したのは、大正四年、林学博士白澤保美氏が曲阜から種子を持ち帰り、東京目黒の農商務省林業試験場で苗に仕立てたのが最初である。これらの苗は当聖廟をはじめ儒学に関係深い所に頒ち植えられた。

虎ノ門ヒルズについてアクセスがおおくあるので、改めて虎ノ門ヒルズの近くを散策しました。真下からみたヒルズです。 地下の環状二号線の工事現場から見たヒルズです。

地下の環状二号線の工事現場から見たヒルズです。 工事の標識

工事の標識 森ビルの2013年03月01日の発表です。

森ビルの2013年03月01日の発表です。

「環状二号線III街区プロジェクト」、名称を「虎ノ門ヒルズ」に決定

2014年開業に向けて本日上棟、国際新都心形成を強力に推進

森ビル株式会社が特定建築者として建設中の「環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業III街区(施行者:東京都)」が上棟いたしました。本日、上棟式を執り行うとともに、環二地区再開発協議会 虎ノ門街区部会より、III街区名称を「虎ノ門ヒルズ」に決定したことが発表されました。

新たなシンボルストリートとともに誕生する東京のランドマーク

当プロジェクトが立地する新橋・虎ノ門エリアは、東京都が、アジア地域の業務統括拠点や研究開発拠点のより一層の集積を目指し、新たな外国企業誘致プロジェクトを実施する国際戦略総合特別区域「アジアヘッドクォーター特区」に位置します。「虎ノ門ヒルズ」は、当エリアの国際競争力向上において枢要な役割を担うべく、道路整備と街づくり(再開発)を一体的に進める画期的な手法である立体道路制度の活用により、東京の新たなシンボルストリートとなる環状二号線とともに2014年に誕生します。

地上52階建て、高さ247mの超高層複合タワーは、最高スペックを備えたオフィス、眺望抜群の高規格住宅、国際水準のカンファレンス、多様な都市活動を最大限サポートする店舗、そして日本初進出となる革新的ホテル「アンダーズ 東京」等で構成され、世界を代表する企業が集積し、グローバルな人々が集う街を目指す当エリアの飛躍的な発展に寄与します。

隣は愛宕神社です。 神社の歴史HPより:1603年、慶長8年、江戸に幕府を設く徳川家康公の命により防火の神様として祀られました。

神社の歴史HPより:1603年、慶長8年、江戸に幕府を設く徳川家康公の命により防火の神様として祀られました。

慶長15年、庚戊本社をはじめ、末社仁王門、坂下総門、別当所等将軍家の寄進により、建立されました。祭礼などには下附金を賜るほど、当時の幕府の尊崇は篤いものでした。

その後江戸大火災で全焼してしまいましたが、明治19年、9月に本殿、幣殿拝殿、社務所の再建がなりました。

大正12年9月1日、関東大震災に、昭和20年5月24日帝都大空襲により太郎坊神社を残し社殿は焼失しましたが、昭和33年9月、氏子中の寄付により、御本殿、幣殿、拝殿などが再建され、現在に至ります。 愛宕神社がある愛宕山は標高25.7メートル。出世階段を登り切った右手には、山の証しである三角点があります。天然の山としてはこれは23区内で一番の高さです。

愛宕神社がある愛宕山は標高25.7メートル。出世階段を登り切った右手には、山の証しである三角点があります。天然の山としてはこれは23区内で一番の高さです。

現在のように高層ビルが建ち並ぶ前の江戸時代には、見晴らしの名所として、見物客で賑わい、山頂から東京湾や房総半島までを見渡すことができたと言われています。 愛宕神社から見たヒルズです。

愛宕神社から見たヒルズです。 愛宕神社に上がる急な石段は「出世の石段」と呼ばれています。

愛宕神社に上がる急な石段は「出世の石段」と呼ばれています。

その由来は講談で有名な「寛永三馬術」の中の曲垣平九郎(まがき・へいくろう)の故事にちなみます。