海野宿「扇屋」の上雪隠(かみせっちん)保存修理工事はじまりました!

と言いましても2ヶ月前くらいからなんですが^^;;

ちなみに海野宿「扇屋」は私共の所有する屋敷でございます。はい。

でも私達はこの地に古くから住む者ではございません。

2002年にこの屋敷を競売で取得し移住してきた者です。

今年が2022年ですから、この屋敷で奮闘してきてちょうど20年経ちました

「扇屋」という屋号は、この屋敷の前所有者が使っていた屋号です。

ただ歴史的に紐解けば、江戸時代は旅籠屋で「松屋」という屋号だったそうです。

私達がこの屋敷を取得した時、確かその当時の保存会長さんだったか(記憶は曖昧ですが)

「扇屋」という屋号を続けて欲しいと頼まれましたので、そのまま扇屋を名乗っております。はい。

そんな我が屋敷ですが、

取得当時は凄まじく荒れた屋敷でして、

古民家再生というよりも、屋敷再生がミッションでした。

で、

頑張り続けて早20年、、、未だにミッションは達成できず

屋敷の工事は途切れ途切れながらも続いております。

心のどこかでは、もう私の代では無理だ と思いつつ、

と思いつつ、

しかし!

保存指定されている建物は何とか修理をして次世代に と思っている次第でございます

と思っている次第でございます

付属屋の修理をやりたいです

と手を上げて、海野宿の保存修理事業の順番を待つこと数年。

ようやく今年、我が家に順番が回って参りました

今年2022年度(令和4年度)は、主屋に続く上雪隠を修理(一期工事)。

来年2023年度(令和5年度)以降は、上雪隠の二期工事、そして土蔵の修理へと続く予定です。

こうして20年の間にあれこれと屋敷を弄ってきましたが

我が家の屋敷工事を時系列にするとこんな感じなりました

11、2023年~2025年 上雪隠、及び土蔵保存修理予定

12、? 主屋の内部工事(未完成部分を完成させたい)

13、? 離れのメンテナンス工事(終の住み家として恐らくやらないといけない)

恐らくこの辺で我々は6~70代となるので、屋敷を弄るのはこれが限界でしょう。。。

いくら建築を生業としていても、自宅の工事なんてものは本当は二の次三の次。

なんですが

伝建地区という事もあり、やらないといけないものはやらないといけませんし

老朽化している建物を放置しているとどんどん壊れていきますから、修理せざるを得ない

この屋敷での苦労は、一生、話のネタになりますね

ということで、自宅のことを書きはじめるキリがありませんので

いい加減、本題に戻りましょう!

令和4年度 海野宿「扇屋」上雪隠保存修理工事

上雪隠(かみせっちん)とは、昔のお客様用のお便所の事で、奥座敷の近くに設けられています。

こちらが主屋に続く上雪隠 ↓

工事前の状況。

かなり傾いております。。。

それより、その石の山は何?!と思われるかもしれませんが、これは主屋の基礎工事をした時に、土中から出てきた石でございます・・・

未だに始末出来ないでおります。。。

写真左手が主屋で、そこから渡り廊下で上雪隠。

主屋は先にも書きましたが、

2005~2007年に主要構造部は補助金の対象となるため保存修理工事をしたのですが(自己負担額は2割)

補助対象外の部分については全額自己資金工事となるため当時は資金が全然足りず

未完成のまま保留。

その後、少しずつ出来る工事はやってきましたが、未だ完成しておりません

主屋は未完成の状態ではありましたが、

2008年に初代スタッフ君を迎え入れるにあたり仮設的に事務所として使うようになり

これまでスタッフも4名くらい事務所に出入りしましたが

一向に主屋の整備は進まず、

事務所には水回りは無いまま・・・(お手洗いは離れへ )

)

断熱材も未施工のままで冬は寒く・・・

スタッフ達には辛い思いをさせたと思ってます

更に知人達からも、早く事務所にトイレを作って!と言われ続けておりましたが

とにかく工事をするためには障害となる物が色々イロイロありまして、なかなか重い腰が上がらず(実際にヘルニア騒ぎで大変だったし)

主屋の修理工事をしてから14年くらいも経った今!

ようやく上雪隠の保存修理をやることになり、もしかして念願の事務所のトイレがこれで作れるかも!

という段階になりました

(事務所にトイレを設けるのは当たり前だろうって皆さま、思っていると思いますが^^;;)

2004年の離れのリフォーム時に、離れの水回りを下水道に接続したのですが、

その際に主屋(事務所)のトイレ計画もして事前配管はしました!

が、

この古い上雪隠の方は何にも考えてなくて どうしようか悩んでいます

どうしようか悩んでいます

この上雪隠を下水道に繋げて、事務所のトイレとしても使えるようにするべきか。。。

しかしこれを下水道に接続するには、また自己負担で設備工事をやらないといけませんし

その前に石の山を何とかしないと掘削工事が出来ない

我が屋敷の工事は悩む事ばかりです

そんなことで、私達、

栖風采の現場と、海野宿の保存修理工事2件(うちと、ご近所さん)の3物件を今年度中に形にしないといけないため、

下半期は非常に慌ただしい日々でございます。

2022.9.18 足場組立

本当は、この石の山を先に撤去してから工事着手を予定していたのですが、

頼りにしていた基礎屋さんが、もう予定が一杯で年内は無理、とのことで

石の処分を諦めて、石の上に足場を組む事にしたうちの旦那さん

そしていよいよ上雪隠の解体が始まりました。

まず貴重な便器を外します。

上雪隠の古便器。染付の便器です☆

上雪隠はいつの時代の建立なのか、また、この便器は何時頃の物なのか。

私はこの屋敷の所有者の変遷から大正期頃ではないかと推測しております。

次に屋根瓦の撤去。

2022.10.8

この鬼瓦はもちろん再利用します。

そして鬼瓦だけでなく、他の古瓦も出来るだけ再利用しよう!ということで進めています。

海野宿の保存修理は殆どが瓦を新調しています。

古瓦を再利用する場合、耐久性や雨漏りのリスクがあるため、民家でそこまでやらなくても、という事のようです。実際私共の主屋の瓦も、全て新調しました。

ただ今回は上雪隠。

生活で使うトイレとしては考えていないので、保存、見学用として出来るだけ現状維持に努めます。

なんですが、そうはいっても、ただ保存するだけじゃつまらないので、活用も考えたい

願わくば、古便器を使用して水洗化できないものかと考えてたりもします。←そんな事、できるのだろうか?

こうやって、いろいろ考えるのは楽しいことなので(設計屋ですしね)

いろいろ検討し続けたいと思っています

下ろした古瓦。使える瓦は再利用する予定です。

瓦が全部下りたところで、屋根に登ってみました

北側をみる。

(正面に見える土蔵は来年度以降、修理する予定です )

)

相変わらずのへっぴり腰で屋根に登り写真を撮っていたら、大工さんに

「おらでも登らないところに、よく乗ったなぁ 笑」

と言われてしまいました。

ええっ?!! ?

?

垂木が大丈夫そうな所を一応確認して登ったつもりだったのですけども

南側(主屋側)を見る。

お隣さんとの屋根の絡みなど普通は見れないのでとても貴重なアングルです。

野地板を剥いだ状態。

さて、今回の修理方法ですが、

あまりにも建物が朽ちて傾いているので揚前して修理をするのではなく、

一旦、全てを解体し、再構築するという手法を採ることで了解を得ています。

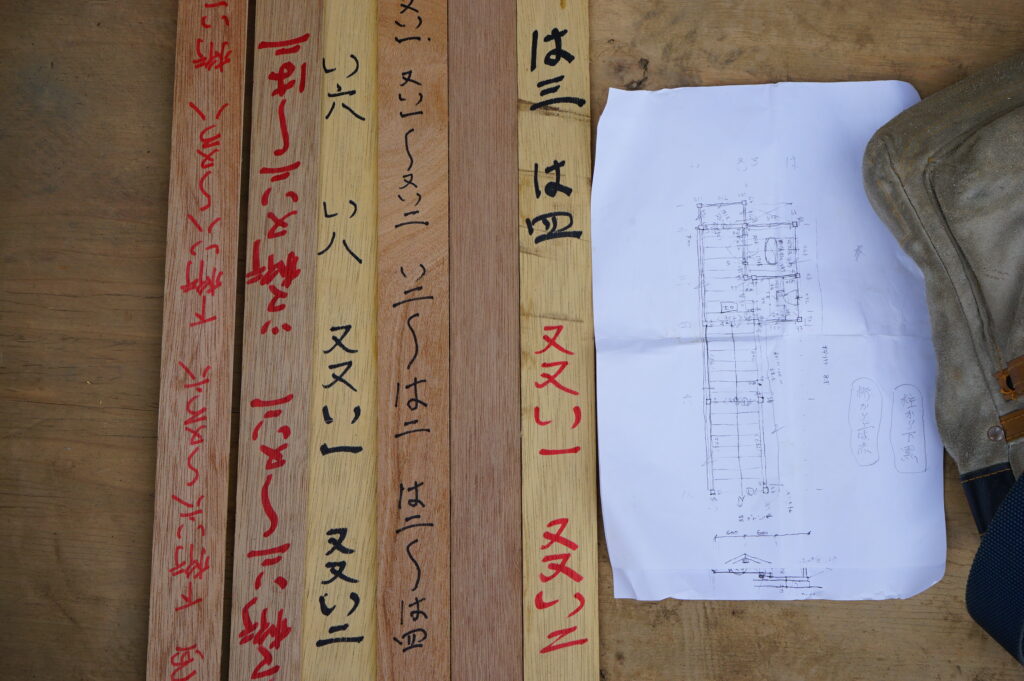

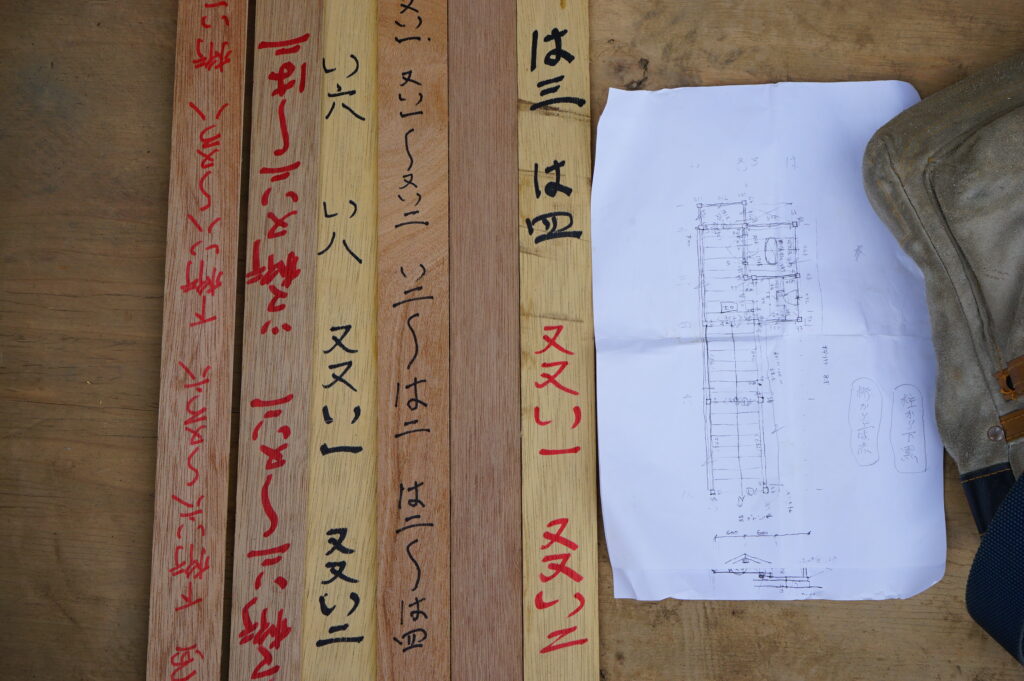

なので、部材に番付けして解体します。

建物を自分でも軽く測量し(私は今回、設計の立場ではなく施主なんですが )

)

その野帳に大工さんが番付。

市の委託設計事務所によって作成された補助金用の設計図面は一応頂いてはいるのですが、簡単な図面しかないので

結局、保存記録用、そして大工さんの施工用として必要な情報は自分で測る破目に

垂木にはマジックで番付。

構造材には番付を書いたベニアを釘で張りつけるという方法

次に壁の解体。

解体した壁土は一部再利用するつもりですので

土壁の表層の漆喰と中塗りを剥ぎ、

それから荒壁を落とし、

最後に小舞を撤去する、

という順番で解体。

で、その土壁の解体中に、うちの旦那さんがある発見をしました

荒壁の中に、なんと!漆喰が所々、混ざってるではありませんか。

ということは、この荒壁は転用土だったということです。

漆喰発見

荒壁を落とした状態

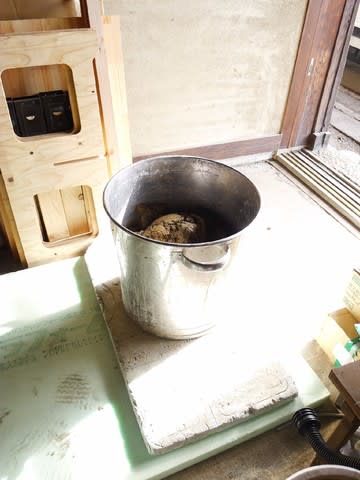

元々転用土だった荒壁ではありますが、一応、また再利用しようと思ってますので保管をしておきます。↓

荒壁土保管用の箱を事前に大工さんに作ってもらってありました。

ということで、この荒壁土は再再利用ってことになりますね!

これって究極のSDGsじゃないでしょうか☆

といいますか

保存や再生修理工事そのものが本質的にSDGsなんですよ。きっと!

2022.11.11

土壁を落とし、小舞も撤去し、軸組みの状態になりました。

さて、ご覧の通り、、、建物相当、傾いております。。。

奥にみえるガラス戸が水平ですので、梁一つ分くらい下がっています

梁一つ分、落ちているのではなく、

土台がとけて(腐って)無くなっている

ので、その分が落ちているのです↓

さて、これだけ酷い状況ですので、

揚前して基礎工事をやるというのも難しく、足場も悪いので

軸組みを一度、解体をして、再度、組みあげるという方式で修理することになりました。

ですので、一旦、解体した材を保管する場所が必要。

工事用地を確保するために、今年は家庭菜園もやめ、敷地内をいろいろ整理。

これが私にとってはかなりの肉体労働となりまして、、、

また足腰悪くするのではないかと用心しながら無理をする日々

大工さんの作業場 兼 材料保管場所としてテントを設置

テントは自腹

今年から数年は工事が続くので、テントはやむを得ないかなぁと。

見ため的に、白いテントだといかにもって感じなので、茶色のテントを購入しました

解体した棟木です。

2022.11.22

解体がほぼ終わり、土台と基礎だけの状態。

遺跡の発掘みたいにも見えますがこれは便槽です。

コンクリートで作られているので、建物の年代的には昭和初期か大正期くらいでしょうか?

戦前は間違いないものの、年代を特定するものがありません。

ただ、この屋敷を取得して直ぐに片付けをしていた際、年代を想像できる物があって、

それを取ってあったハズなのですが、それが今や見当たらない。。。

私の記憶だけが頼りなんですが、その記憶がアテにならない。。。

確か大正と思った記憶だけがぼんやりと。

あと、上の写真にも写ってますが、この上雪隠には転用材があちこちに用いられています

この柱も転用材。しかもここだけ堅木。

框の跡があったので、もしかして主屋の格子まわりに昔使われてた柱じゃないかと推測。

主屋の保存修理をした時に、格子戸まわりの柱が一本、抜かれてた痕跡があったので。

(また改めて調べてみるつもりです。)

自宅だからといって仕事でもないのに(私は一応施主なのに)

こんな事ばかりやってたら本当に仕事になりません(泣)

そしてお金にもならない。それが一番困る

今年度の上雪隠の修理は、基礎工事、建前、屋根工事、までで終わりでしょうか。

壁は来年度に持ち越しですって。

壁については土壁をまた作り直すことになるのですが

松代の古民家再生現場で既に竹小舞掻きは経験しましたので、我が家でも小舞やります!

なんですが、

現状が葦を使った小舞なので、文化庁的には松代でやったような竹小舞は現状と違うため原則としてNGだそうです。

ま、でも、一応、竹小舞でも民間ですし条件付きで大目に見ましょう、と文化庁には言われましたが、

左官屋さんに相談しましたら、あっさり、葦でやろうよ!

ですって。

えええええ

実際、海野宿の保存修理工事でそこまで本格的に保存修理工事やってるところは一棟もないんじゃないかしら。

うちの主屋の保存修理だって、当時の市の委託設計事務所の設計通りに作りましたけど、

土壁どころかラスカット下地に土中塗り仕上げでしたし

葦小舞

え?

やる?

まじで?

葦、河原から採ってくるの?

どーすんの?!(笑)

もう、こうやって、いろんな問題を面白がる人が、我々の周りには多いといいますか

そういう人しか、こんな、保存修理だの再生工事だのって面倒臭い事 やりませんよね

やりませんよね

ということで唐突に

私達と一緒に面白がれる人、募集中~!

大工さん募集中♪

スタッフ募集中♪

あーあ・・・

こんな自宅の工事やっても一つも儲かりませんよ(笑)

それなのに面白がっちゃって、やけっぱち(笑)

いえ、これも貴重な経験。学びです。←ということにしないとやってられない。

っていうか、本来、ちゃんと修理が出来るようにと補助金が出される訳なんですが、

そもそも保存修理事業の設計や積算がしっかり事前になされなければ、

本格的な保存工事をこちらがやる気になってても、今の積算では出来ないなと。

いろいろ難問ばかり降りかかる私達ですが、見てみない振りするような事が出来ない性分。

調整しながらやるしかない、と思っております!

・・・

・・・

ひかり付けとは

ひかり付けとは

)

)

)

)

)

)

)

)

をして基礎工事、土台交換、柱根継ぎをするという工程をとるところですが

をして基礎工事、土台交換、柱根継ぎをするという工程をとるところですが

)

)

)

)

と思いつつ、

と思いつつ、

)

)

どうしようか悩んでいます

どうしようか悩んでいます

)

) ?

?

!

!