とうとう2018年も最後の月となりました

(栖風采の12月の室礼)

取りあえず、事務所に飾ってある手拭額をクリスマスバージョンに入れ替えました。

それにしても、今年は暖冬なのでしょうか?

12月に20℃超えするような記録的な高温を観測しましたし

それでも徐々に寒くはなってますが、

来週はクリスマスだというのに、

外の空気がぬるくイマイチ、、、

こうも暖かいとクリスマス気分にはなりませんです

さて、昨年からやっている佐久の古民家再生現場ですが、

着工してから、凡そ1年半以上も経ちました。。。

何故そんなに時間が経ってしまったのか、、、

一言で言えば、職人さんの確保が難しかった、というところでしょうか

解体、揚前、基礎工事までで、凡そ1年が経過してしまい、、、

やっと今年の春頃から軸組みの修理(耐震工事を含む)が始まったものの、

今度は今年のあの夏の酷暑 。

。

大工さんの体調不良等がみられ、休んでもらったりする等、色々ありまして

途中、人員を増やしたものの、人手を増やせばスムーズに出来るような内容でもなく、

その後もなかなか思うように工事が進まず、

昨年から瓦屋根を下ろしたままの状態で1年以上も経っていた大屋根の修理&断熱工事が終わったのが、

10月でした

2018年10月 大屋根の修理の様子

この古い垂木を残す方針で設計をしてましたが

実際、屋根の野地板を剥いでみると、

80㎜角の垂木が捻じれて転がっていて、さてこれをどう起こすか 、という問題に。

、という問題に。

垂木、見事に捻じれてます

それを、このように ↓

タルキックというビスを2本打ち込むことで捻じれを起こす 、という方法を、

、という方法を、

現場で作業しながら見出した大工さん達☆

(タルキック1本目を打ち込んで捻じれた垂木を引き起こし、あおり止め用に2本目を打ち込む)

タルキックはひねり金物同等品扱いですが、それを引き寄せにも使うなんて現場ならではの応用ですね

(ただ、このビスは単価のいいビスだけに、倍の数量を使うとなれば、釘・金物費はそれ相応に見込んでおかないといけませんですね。しかもビス長さも要所要所で必要となる長さが異なる場合もあるため、何種類か用意して対応してました)

このように現場で工夫応用を求められる修理。

我々が、あーだこーだ言ってどうにかなるものでもなく、

かといって、伝統技術じゃないと駄目だという事でもなく

(社寺建築ではありませんから)

民家であれば、在来大工技術の応用で出来る修理が大事かと思ってます。

そして修理工事には、経験に裏打ちされた技、つまり手加減・感触といえばいいでしょうか、要するに人の手による技(道具は機械を使っても)が絶対必要なのです!

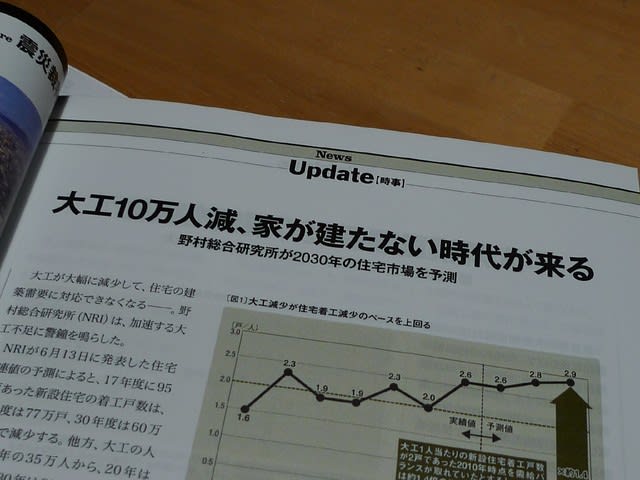

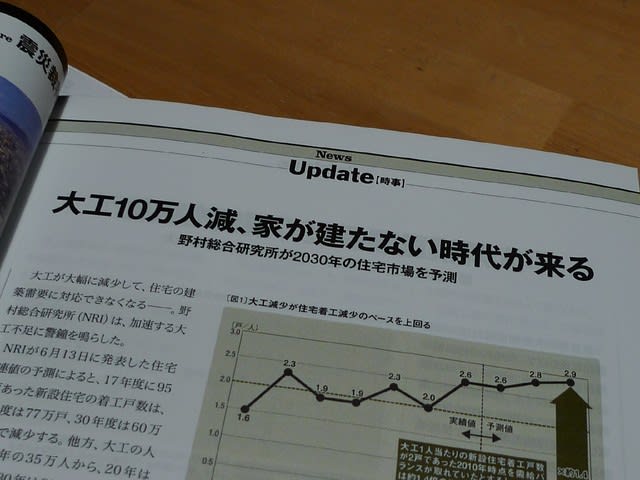

一方で、確実に大工さんの減少が予測されており、家が建たない時代が来ると言われています。

(日経アーキテクチュア 2018.7.12号より)

住宅を生産したくても、需要があっても、対応出来なくなる時代が来る。。。

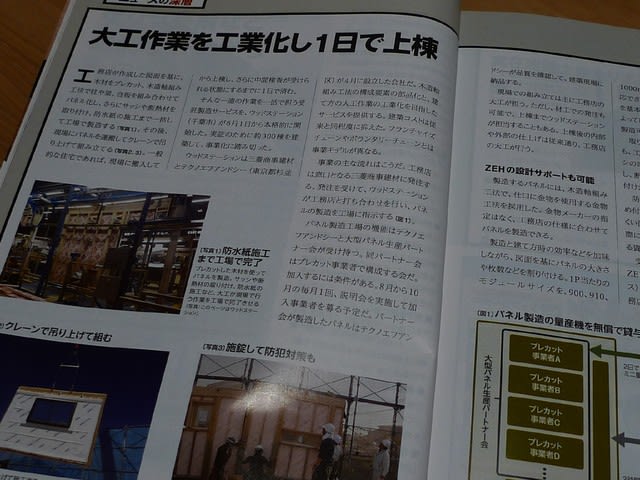

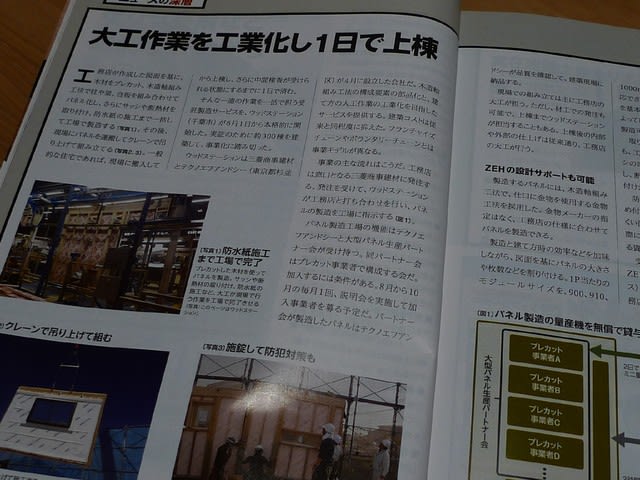

こういう時代を見込んで大工作業を工業化するという動きもあります。

(日経ホームビルダー 2018年7月号より)

このような試みは工務店にとっては注目されるものなのかもしれません。

大工不足で住宅を生産したくても出来ない状況下に置かれ倒産するくらいなら

工業化された住宅部品を組み立てて家が建つ?なら大工がいなくても経営的に現場を回す事が出来る。

しかし、このように住宅の木造軸組工法をパネル化する等、工場生産を推し進めすぎると、

技能ある大工さんを必要としなくなる土壌が確立され、

すると、どうなってしまうのでしょう。

新築はそれでいいかもしれませんが、

既に建っている建造物は、どうやって修理していくの?

これからも増え続ける空き家問題、活用云々とソフト面で頑張っても、

ハード面で既存建築(伝統的な建物だけでなく、昭和の家、平成の家も!)を直せる人、技術がなくなってしまいます。

なんとなく問題解決の方法が本質的には逆行しているように感じますね。

(要するに悪循環)

人手不足になれば、住宅不足じゃないんですから生産を抑え、

むしろ、残っている建物を修理して使えるようにしていこう、という考えは産まれないのでしょうか。

そこまで工業化して新築しなければならないもの?

(災害時の仮設住宅を供給する時には有効だと思いますが!)

しかし、このような合理化するような発想は一昔前からどこかで誰かが考えては消え、そんな繰り返し。

市場の縮小やこれからの経営に危機感を募らせてるような年代層が一度は思い付き、通る道なんじゃないかと経験的に思います。

くわばらくわばら

まあ、実際、修理というのは、面倒な割に儲からないものなので、ビルダーが嫌がるのは分かりますけどね。

私の関わるこの佐久の現場でも、

これを残すのか?! みたいに、職人さんから少々クレームっぽく?(笑)言われてしまうこともあります。

古い物を残したり直したりするのは、やっぱり手間が掛って面倒ではあるので、

新しくすればいいのに

って、きっと誰もが思ってしまうのも分かります。

でもでも

使える材をメンドクサイから、手間が掛るから、と、すぐに捨ててしまうのは、

今の時代において資源、環境問題としてどうなんだ?とも思いますし

古民家再生であれば、使える材料ならば出来るだけ残さなければ再生する意味も無いわけで。。。

一方、手間賃とのバランスで悩みもします。

文化財でも無いのに大工さんが腕をふるい趣味的に手間を掛けられては、それは結果的にお施主さんの金銭負担が増えてしまいます。

ですので、腕をふるう、よく言えば職人気質とも言えますが、

拘り過ぎると悪く言えば趣味的な域にもなり(過剰な装飾を施してしまうなど)、

その手間賃、誰が負担するんですか、という話になってしまいます。

(大工工事を大工さんが自分で請けて、決まった金額の中で腕をふるうのであれば問題はありませんが)

残念ながらこの余裕のない時代では、折角の大工技能を必要とされながらも、我を出し過ぎてしまうとそういう大工さん自体が敬遠されてしまう事に繋がります。

大工作業の工業化には賛成しませんが

だからと言って、手仕事、手間を掛ける事に対して過保護にするつもりもありません。

昔は今のように便利な機械道具もない環境で、手仕事でやるしかなかったから、手斧(ちょうな)跡の残る柱だったりする訳で、

そこには いやらしさ が無い。

私としては、そんな〈実用〉としての昔の手仕事の跡を残しておきたいと思っていますが

だからと言って、現代の家づくりで、わざと手斧(ちょうな)で削ったりはしません。

機械道具で出来る事は、どんどん大工作業の効率化を図ればいいと思ってます。

例えば、手鉋をかけるかどうか

それはかけた方が断然、柱の表面は美しくなりますけど、そこまで美しさを求めない場合には自動鉋でもいいと思ってます。

自動鉋にも、プレーナー仕上げ、超仕上げ、サンダー仕上げとあり、どこまで許せるか、そういう判断を、ケースバイケースで考えます。

古民家再生はいわゆる文化財修理じゃないのですから。

それでも、古民家再生は手仕事でなければ納まらない事ばかりです!

人でなければ出来ない事、それは何か。

手仕事でなければ出来ない事、それは何か。

手仕事を生業とする人にとって、そこに気付く事が出来なければ、

いずれ工場やAIに取って代わられるでしょうね

おっと、話があちこちにそれました

現場の話に戻します。

大屋根の既存垂木直しや垂木間の面戸板等が終われば、次は

化粧野地板→断熱材→通気胴縁→野地板→防水紙→瓦屋根

と進みます。

(屋根の下地構成についてはこちらでも書きましたので省略します)

そして大屋根の下地が10月一杯で終わり

やーーーっと

屋根に瓦が載ります

あー 瓦工事に至るまでが長かったです

軒台の施工様子(11月)

長野県の中でもここ東信地域では、この軒台瓦を使わずに板金で済ませてしまうのが多い地域。

そこを敢えて、軒台を使う事に栖風采では拘っています

屋根工事も進み、一応、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)と言われる軸組部分は何となく終わり

断熱工事や床暖房工事、そして造作工事へと進んでおります。

それらについてはまた改めて纏めたいと思います

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

。

。

、という問題に。

、という問題に。