似て非なるもの。

例えば、「鰻と穴子」とか、「素麺と冷麦」とか、「埴輪と土偶」とか。

例えば、「ドラゴンとゴンドラ」とか、「ひまつぶしとひつまぶし」とか。

見た目が似てても全く別物だったり、字面が似てても全く別物だったりと、探してみれば結構あるものです。

そして、そのどれもが間違ってしまったときには笑い話になったりする部類のもの。

しかし私には、似てても違うということを意識し、その違いを心にかけている言葉があります。

それは「批判と非難」です。

普段はあんまり違いを意識しない、この二つの言葉。

私も似たような意味であろうと思い込み、混同しながら使っていましたが、あるとき指摘を受けて目が覚めました。

「あなたの言っていることは、批判じゃなくて非難しているだけ」と。

「批判」とは、「物事に検討を加えて、判定・評価すること」

または「人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」。

対して「非難」とは、「人の欠点や過失などを取り上げて責めること」。

客観的に見れば、国会の代表質問などは「批判」ではなく、「非難」の応酬です。

欠点を指摘して正すべきであると主張はするけど、論じるのではなく責めるだけ。

責めるだけでは相手の尊厳は保たれず、その結果として正すべきことも正せなかった出来事が、歴史の図書館に溢れています。

だからといって、「批判」を奨励しているわけではありませんが、意味だけを考えれば、「批判」はより良い方向へと進んでいくための前向きな意志と姿勢が感じられます。

でも、忘れてはいけません。

自分が物事を判定・評価し、誤りや欠点を指摘し、正すべきであると論じるだけの、確かな価値観を持っているか省みるということを・・・。

揺るぎない信念のもとの「批判」であろうと、揺るぎないが故に見えなくなってくるものがあります。

「批判」と「非難」は、「似て非なるもの」。

「似て非なるもの」は、「似非(えせ)」とも言います。

「似非」とは「似てはいるが本物ではない、にせものである」という意味です。

私の信念が「にせもの」とならぬよう、常に仏法という「真実」に照らし出された我が身の有り様を省みていかなくてはならないということを、考えるご縁をいただいた一日でした。

最新の画像[もっと見る]

-

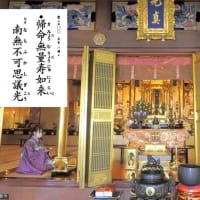

YouTubeで永代経法要

3年前

YouTubeで永代経法要

3年前

-

YouTubeで永代経法要

3年前

YouTubeで永代経法要

3年前

-

YouTubeで永代経法要

3年前

YouTubeで永代経法要

3年前

-

合掌キットカット

3年前

合掌キットカット

3年前

-

明けましておめでとうございます

3年前

明けましておめでとうございます

3年前

-

明けましておめでとうございます

3年前

明けましておめでとうございます

3年前

-

元旦は修正会があります

3年前

元旦は修正会があります

3年前

-

寺報の発送

3年前

寺報の発送

3年前

-

寺報の発送

3年前

寺報の発送

3年前

-

寺報の発送

3年前

寺報の発送

3年前