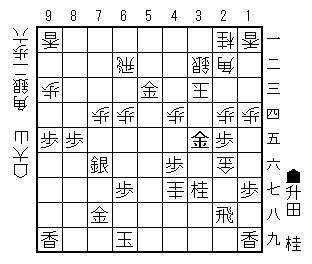

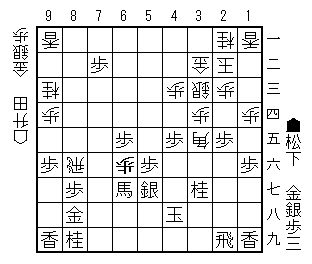

先手番升田先生の手を考えます。

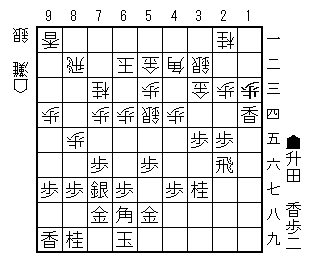

第1問

知っておきたい手筋です。

A 14同銀 B 24歩 C 26銀

第2問

この手と3手目の手が利くのです。

A 13同香成 B 76桂 C 36桂

第3問

即詰みです。

先手番升田先生の手を考えます。

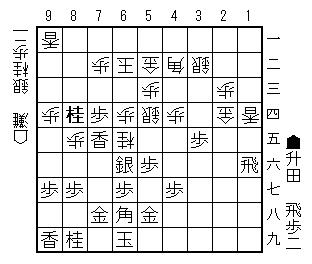

第1問

知っておきたい手筋です。

A 14同銀 B 24歩 C 26銀

第2問

この手と3手目の手が利くのです。

A 13同香成 B 76桂 C 36桂

第3問

即詰みです。

今日の棋譜20230326

1955年10月、灘蓮照先生と王将戦です。

後手の灘先生の角換わり拒否ですが、33金とは珍しいです。

升田先生は棒銀へ。

15銀は14歩24歩15歩でまずいから、36歩を突く方です。灘先生は右玉へ。こうなると後手の作戦勝ちだと思いますが。

升田先生は16歩を突いてから15銀。35歩の攻めではないのでした。うまくはいかなさそうなのですが

14歩を突かれたら同銀。今では見かけない形ですが(26銀と引いて15歩同歩同銀と攻める方が多いか)、この端攻めはあります。17歩の形で14歩同銀同香~16歩~15歩とした棋譜があったのではないかな(後手番で9筋を攻めた気がします)。

灘先生は銀を取らずに、31角68角54銀68角45銀。けん制ですが74歩~73桂~81飛とはしないのでしょうか。

銀を追われると手損ですし。

73桂と跳ねたのは桂頭が危ないかもしれません。升田先生はチャンスと見て、13銀成の押し売りです。

13同香14歩同香同香。駒損ですが端は破れました。でも右玉相手には効果が薄そうですが。

35歩同歩13歩。どうにか端を受けようとしたのが灘先生の間違いです。

13同香成同桂16飛11香。歩切れで香を打たされるようではつらい。升田先生は14歩を打って有利に見えますが、

75歩84飛74歩同飛66銀。7筋に手を付けました。1歩渡したけれど

65桂75香

84飛74歩72歩14歩。また後手を歩切れにさせてしまえば駒得になるでしょう。

25桂同桂24金13桂成

13香に76桂の先着。

14香84桂。これは詰めろなのです。

51金26飛。駒損だったのが、銀飛交換の駒得になりました。右の桂香は攻め駒になっていますから優勢です。

76桂46角45歩64角。追われるままに逃げた角も攻めに働くようになりました。

68歩同金左52玉

55歩63銀91角成。自然に駒得は拡がり、さらに駒得になる手があれこれ。

35金56飛68桂成同金

46歩は無視して65銀。怖いところもありません。

あとは後手玉をどう寄せるかだけですが、12飛の両取りから

43玉に27桂。入玉されないように拠点を作っておくのが良い手です。単に14飛成24金でも悪くはないのですが、寄せは遠のきましたから。

24角44歩33玉35桂

35同角36香。駒得しながら攻めているので勝勢です。

36同銀同飛25金。これくらいになれば後手玉が詰んでもおかしくないです。

32飛成同玉35飛同金。飛2枚を切って

43金21玉22銀同玉33銀12玉13歩同玉31角まで。完勝でした。

棒銀と右玉は、右玉のほうが作戦勝ちになりやすいのですが、灘先生が端を受けすぎました。右玉ならば、先手の攻めをかわす指し方が良いでしょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.60 棋譜ファイル ----

開始日時:1955/10/25(火) 00:00:00

棋戦:王将戦

戦型:その他の戦型

手合割:平手

先手:升田幸三

後手:灘 蓮照

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 2六歩(27)

4 8五歩(84)

5 2五歩(26)

6 3二金(41)

7 7七角(88)

8 3四歩(33)

9 8八銀(79)

10 3三金(32)

11 3八銀(39)

12 7二銀(71)

13 2七銀(38)

14 6四歩(63)

15 2六銀(27)

16 4四歩(43)

17 7八金(69)

18 6三銀(72)

19 6九玉(59)

20 3二銀(31)

21 5八金(49)

22 5二金(61)

23 3六歩(37)

24 6二玉(51)

25 1六歩(17)

26 9四歩(93)

27 1五銀(26)

28 1四歩(13)

29 同 銀(15)

30 5四銀(63)

31 1五歩(16)

32 3一角(22)

33 6八角(77)

34 4五銀(54)

35 2六飛(28)

36 4二角(31)

37 7七銀(88)

38 7四歩(73)

39 3七桂(29)

40 5四銀(45)

41 5六歩(57)

42 7三桂(81)

43 1三銀成(14)

44 同 香(11)

45 1四歩(15)

46 同 香(13)

47 同 香(19)

48 3五歩(34)

49 同 歩(36)

50 1三歩打

51 同 香成(14)

52 同 桂(21)

53 1六飛(26)

54 1一香打

55 7五歩(76)

56 8四飛(82)

57 7四歩(75)

58 同 飛(84)

59 6六銀(77)

60 6五桂(73)

61 7五香打

62 8四飛(74)

63 7四歩打

64 7二歩打

65 1四歩打

66 2五桂(13)

67 同 桂(37)

68 2四金(33)

69 1三桂成(25)

70 同 香(11)

71 7六桂打

72 1四香(13)

73 8四桂(76)

74 5一金(52)

75 2六飛(16)

76 7六桂打

77 4六角(68)

78 4五歩(44)

79 6四角(46)

80 6八歩打

81 同 金(78)

82 5二玉(62)

83 5五歩(56)

84 6三銀(54)

85 9一角成(64)

86 3五金(24)

87 5六飛(26)

88 6八桂成(76)

89 同 金(58)

90 4六歩(45)

91 6五銀(66)

92 4五銀打

93 7六飛(56)

94 4七歩成(46)

95 1二飛打

96 4三玉(52)

97 2七桂打

98 2四角(42)

99 4四歩打

100 3三玉(43)

101 3五桂(27)

102 同 角(24)

103 3六香打

104 同 銀(45)

105 同 飛(76)

106 2五金打

107 3二飛成(12)

108 同 玉(33)

109 3五飛(36)

110 同 金(25)

111 4三金打

112 2一玉(32)

113 2二銀打

114 同 玉(21)

115 3三銀打

116 1二玉(22)

117 1三歩打

118 同 玉(12)

119 3一角打

120 投了

まで119手で先手の勝ち

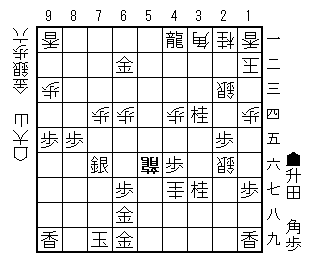

先手番升田先生の手を考えます。

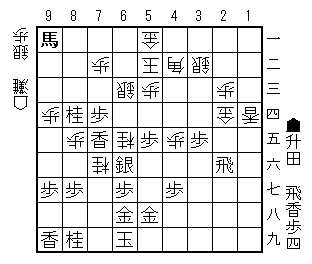

第1問

絶好手があります。

A 36同金 B 25桂 C 35桂

第2問

後手玉が広くなりました。寄せるには?

A 62角成 B 45桂打 C 24歩

第3問

罠があります。

A 32飛成 B 23金打 C 79玉

第4問

22の歩を突き出されました。

A 41竜 B 23同金 C 22金

今日の棋譜2023025

1955年10月、大山康晴先生と全八段戦決勝3番勝負の第1局です。

升田先生の先手で中央の位を取りました。

横歩を取られて、58飛74飛からひねり飛車のように指されると先手の作戦負けだというのは、大山先生の将棋にありました。

77角74飛48銀。升田先生は中飛車ではなくて

右銀を56へ。1歩損だけど手得を主張します。

大山先生の32玉がおかしな手なのでしょう。(32銀26歩34歩~33銀としたいところ。) 26歩を突かれて34歩25歩33角45銀ではまずそう。

42銀25歩34歩24歩同歩同飛。2筋の歩を切って2歩持てるので、先手の1歩損は気になりません。

升田先生は84歩を打って大模様を張ります。

左の銀桂を前に出して、後手の飛を抑え込めるか。

83歩の合わせに

83同歩成同銀85歩

84歩の合わせに72歩

72同銀84歩83歩。これは繰り返すと千日手ですね。

一度繰り返すのですが、83歩不成を入れると、昔の千日手の規定、同一手順3回からは外れるのです。成と不成を不規則に入れると千日手にならず、無限に繰り返せるという不思議です。

まあそんなことをして時間を稼いでも仕方がないので、升田先生は84同歩ではなくて95歩。

73桂36歩85歩

85同桂84銀73桂成という手順で桂の交換になり

73同銀85歩43金右。桂の使い道なのですが、先手は84桂~94歩同歩92歩ではパッとしません。後手は63桂~75歩があるから後手良しなのでしょう。

だけど37桂65歩同銀右35歩。こんなところから戦いになりました。

47金36歩35桂。これは痛いですね。35歩は大山先生の悪手でした。

34銀24歩同歩36金。升田先生は43金を取らずに

33金寄54歩64歩

56銀54歩25歩。25歩では45歩のほうが自然に見えましたが。まあ25同歩とは取れなくて

35銀同金43桂。駒得で攻められるので先手有利のはずです。

34歩35桂

33歩成同金36銀43桂。43桂では34歩のほうが普通ですが、45歩で先手良しでしょう。

63金62金、この辺りのやり取りは微妙ですが、

62同金同銀84角。83金同飛62角成のねらいです。

55歩同銀同桂35銀。駒得が消えて怪しくなったでしょうか。先手は居玉なので、攻め合いは怖いです。

47桂成69玉36金34歩。でもまだ升田先生が良いようで、

35金33歩成同玉

62角成同飛53金。これは23金同玉24歩のねらいです。

32銀の受けに26銀

26同金35金で詰めろ。ここの受け方ですが、

大山先生は31角としたのですが、13角が正解だったようです。24金22玉34桂12玉26飛。53角とは取れないです。72飛には43金と使われるので、

35銀62金26銀、飛を取り合いました。先手玉は89飛79金68銀同玉57角・・・という筋で詰めろです。

52飛(詰めろ逃れの詰めろ)22歩、32飛成とは取れないので、升田先生は79玉の早逃げ。先手玉は詰めろもかかりにくい形になりました(3手すき以上)。後手玉は32飛成が詰めろなので2手すき。寄せ合いは先手有利です。

39飛59歩41銀打。大山先生は粘るしかないですが、

51飛成は41竜からの2手すき(41同銀には22桂成)でした。23歩は怪しい勝負手ですが、

23同金同銀41竜。詰めろではなさそうだけど、32金には24銀か24歩なので、受けは難しいです。

59飛成には、88玉と逃げられても詰めろはかからなさそうでしたが、升田先生は69金としっかり受け、57角にも

68銀同角成同金寄56竜。76銀を取られても詰まないけれど

43角65歩を入れてからのほうが確実で

31竜76竜78金寄まで。

大山先生の指し手が冴えていなくて、何度か怪しいところはあったものの、升田先生が勝ち切りました。力戦、手将棋というのは、後から見ると失敗だったというのがわかるのですが、指しているときには気が付かないものです。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.60 棋譜ファイル ----

開始日時:1955/10/21(金) 00:00:00

棋戦:全八段戦

戦型:その他の戦型

手合割:平手

先手:升田幸三

後手:大山康晴

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 5六歩(57)

4 8五歩(84)

5 5五歩(56)

6 8六歩(85)

7 同 歩(87)

8 同 飛(82)

9 7八金(69)

10 7六飛(86)

11 7七角(88)

12 7四飛(76)

13 4八銀(39)

14 8四飛(74)

15 8八銀(79)

16 5二金(61)

17 5七銀(48)

18 4二玉(51)

19 5六銀(57)

20 3二玉(42)

21 6六角(77)

22 8二飛(84)

23 2六歩(27)

24 4二銀(31)

25 2五歩(26)

26 3四歩(33)

27 2四歩(25)

28 同 歩(23)

29 同 飛(28)

30 3三銀(42)

31 2八飛(24)

32 2三歩打

33 4六歩(47)

34 4四歩(43)

35 8四歩打

36 6四歩(63)

37 8七銀(88)

38 1四歩(13)

39 7六銀(87)

40 7二銀(71)

41 7七桂(89)

42 7四歩(73)

43 5八金(49)

44 8三歩打

45 同 歩成(84)

46 同 銀(72)

47 8五歩打

48 4二金(41)

49 9六歩(97)

50 8四歩打

51 7二歩打

52 同 銀(83)

53 8四歩(85)

54 8三歩打

55 同 歩成(84)

56 同 銀(72)

57 8五歩打

58 8四歩打

59 7二歩打

60 同 銀(83)

61 8四歩(85)

62 8三歩打

63 同 歩(84)

64 同 銀(72)

65 8五歩打

66 8四歩打

67 9五歩(96)

68 7三桂(81)

69 3六歩(37)

70 8五歩(84)

71 同 桂(77)

72 8四銀(83)

73 7三桂成(85)

74 同 銀(84)

75 8五歩打

76 4三金(52)

77 3七桂(29)

78 6五歩(64)

79 同 銀(56)

80 3五歩(34)

81 4七金(58)

82 3六歩(35)

83 3五桂打

84 3四銀(33)

85 2四歩打

86 同 歩(23)

87 3六金(47)

88 3三金(43)

89 5四歩(55)

90 6四歩打

91 5六銀(65)

92 5四歩(53)

93 2五歩打

94 3五銀(34)

95 同 金(36)

96 4三桂打

97 3四歩打

98 3五桂(43)

99 3三歩成(34)

100 同 金(42)

101 3六銀打

102 4三桂打

103 6三金打

104 6二金打

105 同 金(63)

106 同 銀(73)

107 8四角(66)

108 5五歩(54)

109 同 銀(56)

110 同 桂(43)

111 3五銀(36)

112 4七桂成(55)

113 6九玉(59)

114 3六金打

115 3四歩打

116 3五金(36)

117 3三歩成(34)

118 同 玉(32)

119 6二角成(84)

120 同 飛(82)

121 5三金打

122 3二銀打

123 2六銀打

124 同 金(35)

125 3五金打

126 3一角(22)

127 2四金(35)

128 2二玉(33)

129 3四桂打

130 1二玉(22)

131 2六飛(28)

132 3五銀打

133 6二金(53)

134 2六銀(35)

135 5二飛打

136 2二歩打

137 7九玉(69)

138 3九飛打

139 5九歩打

140 4一銀打

141 5一飛成(52)

142 2三歩(22)

143 同 金(24)

144 同 銀(32)

145 4一龍(51)

146 5九飛成(39)

147 6九金打

148 5七角打

149 6八銀打

150 同 角成(57)

151 同 金(78)

152 5六龍(59)

153 4三角打

154 6五歩(64)

155 3一龍(41)

156 7六龍(56)

157 7八金(68)

158 投了

まで157手で先手の勝ち

今日の棋譜20230322

1955年10月、梅原龍三郎さん(洋画家)と二枚落ちの指導対局です。

二枚落ちは45の位を取ることから始まります。

3筋の位も取って、上手に壁銀を強いることができるので、かなり勝ちやすいです。二歩突っ切りと銀多伝に分かれますが、

二歩突っ切りのほうです。飛で3筋の歩を交換して

浮き飛車に構え、カニ囲いにします。よくできた定跡で、二枚落ちまでは下手が強くなれば、かなりの強い上手でも勝てるでしょう。6段級差ということになっていますが、それ以上でしょうね。

升田先生は64金型を選び、7筋の歩を交換するくらい。

上手から厳しい攻めがないのです。

梅原さんは銀を繰り出して、飛角銀桂を使いやすいです。

46飛は寄らない形も多いですが、特に問題なければ4筋の攻撃力が上がります。

64金には56歩と突いておけば。升田先生の62銀は4筋を低く受けようというわけですが。

44歩同歩43歩。こう言う手筋を覚えた下手には困ります。

43同金44銀42金43歩32金

55歩は取れず、31銀と使っておきます。

54歩同金45桂。下手としては駒をただ取りされなければ、飛角銀桂4枚の攻めになるでしょう。

56歩に75歩。74歩を見せて揺さぶります。66歩同角77歩とすれば下手は少しは悩みそうですが、

単に63玉よりも、66歩同角を入れてから63玉ではなかったかなあ。55銀とぶつけられて、単純に金銀の交換はつぶされるでしょう。

43金と応援を繰り出します。梅原さんの44歩では33桂成45歩43成桂46歩54金同玉44成桂・・・という勝ち方もあるでしょう。

55金同角54金、これで角を引くのも悪くはないですが、

74金72玉56飛。この辺りの寄せの手順を読み切る力があればよいです。

45金に73角成。

清算して53飛成。角損しているのですが、竜を作り攻め駒は3枚、上手玉は裸です。合駒を取れる形なので下手勝勢です。即詰みでもおかしくないくらいですが、

63桂64銀84玉63竜まで。

梅原さんは将棋もかなり強かったようですが、二枚落ちだけみても良くわかりません。飛落ちになると難易度がかなり上がるのですが、定跡がうまくできているかどうかでしょうね。升田先生はよくある63玉型を選ばなかったのが工夫ですが、やさしい指し方をしている感じはします。

今日は問題集を作りません。下手優勢なので正解が多すぎますから。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.60 棋譜ファイル ----

開始日時:1955/10/16(日) 00:00:00

棋戦:指導対局

手合割:二枚落ち

下手:梅原龍三郎

上手:升田幸三

手数----指手--

1 6二銀(71)

2 7六歩(77)

3 5四歩(53)

4 4六歩(47)

5 5三銀(62)

6 4五歩(46)

7 3二金(41)

8 3六歩(37)

9 7二金(61)

10 4八銀(39)

11 5二玉(51)

12 4七銀(48)

13 7四歩(73)

14 3五歩(36)

15 2二銀(31)

16 3八飛(28)

17 7三金(72)

18 3四歩(35)

19 同 歩(33)

20 同 飛(38)

21 3三歩打

22 3六飛(34)

23 6四金(73)

24 7八金(69)

25 8四歩(83)

26 5八金(49)

27 8五歩(84)

28 3七桂(29)

29 7三桂(81)

30 6八銀(79)

31 9四歩(93)

32 6九玉(59)

33 7五歩(74)

34 同 歩(76)

35 同 金(64)

36 7六歩打

37 7四金(75)

38 4六銀(47)

39 6四歩(63)

40 3五銀(46)

41 6五歩(64)

42 4六飛(36)

43 6四金(74)

44 5六歩(57)

45 6二銀(53)

46 4四歩(45)

47 同 歩(43)

48 4三歩打

49 同 金(32)

50 4四銀(35)

51 4二金(43)

52 4三歩打

53 3二金(42)

54 5五歩(56)

55 3一銀(22)

56 5四歩(55)

57 同 金(64)

58 4五桂(37)

59 5六歩打

60 7五歩(76)

61 6三玉(52)

62 5五銀(44)

63 4三金(32)

64 4四歩打

65 5五金(54)

66 同 角(88)

67 5四金(43)

68 7四金打

69 7二玉(63)

70 5六飛(46)

71 4五金(54)

72 7三角成(55)

73 同 銀(62)

74 同 金(74)

75 同 玉(72)

76 5三飛成(56)

77 6三桂打

78 6四銀打

79 8四玉(73)

80 6三龍(53)

81 投了

まで80手で下手の勝ち

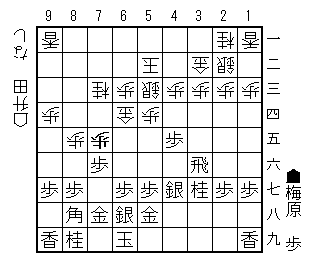

負けましたが、後手番升田先生の手を考えます。

第1問

駒損になるのですが後手有利です。正解は2つでしょうか。

A 77角成 B 17角成 C 55角

第2問

好手順で先手玉が寄せやすくなります。

A 48同馬 B 47金 C 47歩成

第3問

今度は先手の大野先生のほうを。

後手玉をどう寄せますか? 正解は2つです。

A 62竜 B 88角 C 94桂

今日の棋譜20230323

1955年10月、大野源一先生と九段戦です。

大野先生の先手三間飛車です。

升田先生も飛を振りましたね。向い飛車です。一昨日並べた将棋と同じく、珍しいです。

互いに美濃囲いを選び

端の位を取ります。玉の堅さは同等なので、飛角の働きで作戦勝ちかどうかを決めます。飛は先手のほうがより働いているか。角は後手のほうがかなり良い、ということで後手の作戦勝ちになりそうですが。

大野先生の石田流に対して、升田先生は4筋の位も取ります。

56銀に26歩同歩同飛27歩25飛。45の位が不安定で、25飛も先手玉に近すぎるのですが。

74歩同歩同飛73歩76飛44角36歩。大野先生は矢倉に組みなおそうというのではなくて

33桂46歩同歩37桂。駒得をねらいます。

24飛45歩、角が死んでいましたが、本譜の17角成以外に、77角成同飛85桂・・・はだめなのでしたっけ。77角成同飛35歩・・・角と桂2の二枚替えをねらうのもありました。

17同香14飛23角。13飛34角成だと端を攻めにくいので

16歩14角成17歩成

17同玉14香16歩11香。飛香交換ですが端は破れます。

28玉16香39玉18香成31飛

17香成85桂62銀。升田先生は駒損がひどいようですが、後手玉は堅いです。

33飛成28成香寄48玉27成香寄

27同銀同成香22竜26角。攻めは続くので後手有利なのかも。

38香28銀59玉

37銀不成同香に84桂は戦力不足にならないのかなあ。左右挟撃のような、攻防のような手なのですが。

66飛(この逃げ場所がおかしいのか)37角成48金直36馬

94歩同歩64歩37成香。攻め合いになってきました。

37同金同馬48金に、47歩成と捨てたのが好手です。詰めろで馬は取れないから

47同銀55馬。これで飛を入手できます。

26飛22馬同飛成89飛79香。自然に99飛成88銀は厄介なのかも。

ということで74香を選んだのですが、63歩成同金64歩同金49玉。先手玉に早逃げされてみると79香成ではパッとしません。ということでここは99飛成が正しかったようです。88銀打では角が移動できないし、64角79竜は攻めが続く(74香も先手の74桂を消して働いている)のでした。

63歩93歩。端を攻められてちょっと怪しくなってきました。

升田先生の26歩はぬるすぎたでしょう。先手の86桂は詰めろ。95金の受けはあるのですが、持ち駒は歩だけになるので44角など横から攻められてまずそうです。

93香同桂成同玉94桂。まだ詰めろではないけれど受けにくいです。

99飛成95香まで。82角92玉93歩同桂同角成同玉85桂92玉93銀81玉82桂成の詰めろ。76桂の受けはあるけど66角が王手竜取りです。

駒損がひどいようですが、後手玉が堅くて攻めが続くので、後手の升田先生有利で進んでいました。終盤のポカというよりは、後手玉の安全度を見誤りました。残念。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.60 棋譜ファイル ----

開始日時:1955/10/13(木) 00:00:00

棋戦:九段戦

戦型:相振飛車

手合割:平手

先手:大野源一

後手:升田幸三

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 6六歩(67)

4 5四歩(53)

5 7八飛(28)

6 4二銀(31)

7 7五歩(76)

8 5三銀(42)

9 6八銀(79)

10 3三角(22)

11 9六歩(97)

12 2四歩(23)

13 7六飛(78)

14 2二飛(82)

15 7七桂(89)

16 2五歩(24)

17 6五歩(66)

18 5二金(41)

19 4八玉(59)

20 6二玉(51)

21 3八玉(48)

22 7二銀(71)

23 2八玉(38)

24 7一玉(62)

25 3八銀(39)

26 8二玉(71)

27 5八金(69)

28 1四歩(13)

29 9五歩(96)

30 1五歩(14)

31 6七銀(68)

32 4四歩(43)

33 9七角(88)

34 4五歩(44)

35 5六銀(67)

36 2六歩(25)

37 同 歩(27)

38 同 飛(22)

39 2七歩打

40 2五飛(26)

41 7四歩(75)

42 同 歩(73)

43 同 飛(76)

44 7三歩打

45 7六飛(74)

46 4四角(33)

47 3六歩(37)

48 3三桂(21)

49 4六歩(47)

50 同 歩(45)

51 3七桂(29)

52 2四飛(25)

53 4五歩打

54 1七角成(44)

55 同 香(19)

56 1四飛(24)

57 2三角打

58 1六歩(15)

59 1四角成(23)

60 1七歩成(16)

61 同 玉(28)

62 1四香(11)

63 1六歩打

64 1一香打

65 2八玉(17)

66 1六香(14)

67 3九玉(28)

68 1八香成(16)

69 3一飛打

70 1七香成(11)

71 8五桂(77)

72 6二銀(53)

73 3三飛成(31)

74 2八成香(18)

75 4八玉(39)

76 2七成香(17)

77 同 銀(38)

78 同 成香(28)

79 2二龍(33)

80 2六角打

81 3八香打

82 2八銀打

83 5九玉(48)

84 3七銀(28)

85 同 香(38)

86 8四桂打

87 6六飛(76)

88 3七角成(26)

89 4八金(49)

90 3六馬(37)

91 9四歩(95)

92 同 歩(93)

93 6四歩(65)

94 3七成香(27)

95 同 金(48)

96 同 馬(36)

97 4八金(58)

98 4七歩成(46)

99 同 銀(56)

100 5五馬(37)

101 2六飛(66)

102 2二馬(55)

103 同 飛成(26)

104 8九飛打

105 7九香打

106 7四香打

107 6三歩成(64)

108 同 金(52)

109 6四歩打

110 同 金(63)

111 4九玉(59)

112 6三歩打

113 9三歩打

114 2六歩打

115 8六桂打

116 9三香(91)

117 同 桂成(85)

118 同 玉(82)

119 9四桂(86)

120 9九飛成(89)

121 9五香打

122 投了

まで121手で先手の勝ち

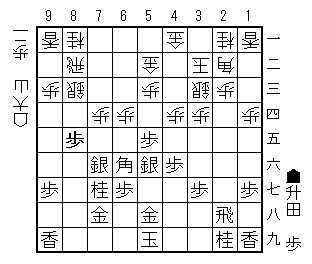

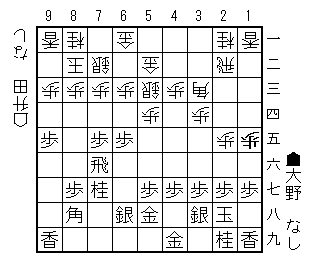

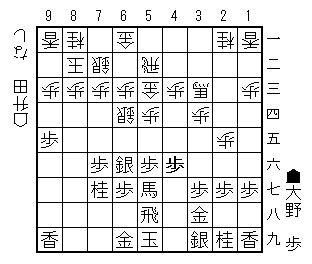

後手番升田先生の手を考えます。

第1問

軽く攻めます。

A 88歩 B 95歩 C 73桂

第2問

升田先生が好きそうな手です。

A 42角 B 82角 C 63金

第3問

これが好手で攻めやすくなります。

A 66歩 B 15歩 C 55歩

第4問

銀を受けさせて、ここからの攻め手順がきれいです。

A 85桂 B 75金 C 86歩

今日の棋譜20230322

1955年10月、松下力先生と王将戦です。

松下先生の先手で角換わりです。

相腰掛け銀に進みそうですが、

升田先生は棒銀へ。

7筋を攻められて、松下先生としては放置して76歩同銀とするか、67銀76歩同銀右とするか、というところなのですが。

75同歩同銀67金右。棒銀をさばかせるのは失敗です。形によっては8筋の銀交換を反撃して十分ということはあるのですが、

86歩同歩同銀同銀同飛87歩82飛74歩。これで歩切れなので、大した反撃はありません。ねらいとしては73銀同桂同歩成ですが、95角と王手で守られる筋もあるから

75銀に58玉。作戦負けには玉を移動するというのはテクニックの一つなのですが。

54角に77金寄、ではなくて65歩を突く方が反撃の味がありました。

36角47銀63角。1歩損になり、74歩も取られてはいけないので

56角84飛。これで升田先生はいつでも74角とできるのですが、

玉を囲って

先手玉が右に移動したところで

74角同角同飛。この図は82角から桂香を取りに行くのが間に合う形ではないですから

松下先生の63角84飛54角成で馬作りは妥当なところでしょうか。馬と持ち歩ができて、少し駒得です。

88歩同金86歩同歩87歩。87同金は78角で困るから

78金86飛97銀。ここに銀を打つようでは、わずかな駒得では割に合いません。とはいえ玉の堅さに大きな差があり、受けるしかなかったのですが。

84飛85歩同飛63馬

84飛85歩82飛74馬。銀を取れたらよいですが、72飛73歩同飛同馬同桂とされても不利でしょう。

升田先生は角を使うのが好きなので、53角29飛65歩。

65同歩66歩68金引93桂。飛角銀桂を使えそうです。

73馬81飛63馬83飛74馬85飛。細かい動きが続きますが、馬飛交換は後手優勢に近づきます。

86歩81飛63馬61飛53馬

53同金83角71飛72歩81飛74角成。後手玉が少し薄くなりましたが

86銀同銀88歩成同金86飛。まだ強い攻めが利きます。銀をさばいて

87歩81飛75馬、金取りでしたが構わず82角。升田先生はやはり角が好きです。この銀取りは受けにくくて、取り合いでももちろん有利です。

55銀打54金。金もさばいて

66馬55金同銀75銀

75同馬55角66銀

46角47金82角56歩46銀。形勢は後手有利くらいの局面が続いています。先手が崩れないように頑張っているというべきでしょうか。

46同金同角57金35角76馬。升田先生の攻め駒は4枚ですが、拠点の歩を払われました。

46銀に58馬。先手はこの受け方がどうだったかということになるのですが、

57銀成同金66歩。66同銀68金はわかりやすくなります。取れないのでは拠点ができたということで、

78銀の受けに86歩同歩同飛。こうやって飛を使うのですね。

87歩67金。86歩58金同玉76角は寄り筋です。

67同銀同歩成同馬66歩。66同馬には同飛ですし、66同銀には76金でしょうか。

49馬36銀38金。拠点が残り、先手玉を上に逃さないようにして、

67金58銀76飛。飛も成り込めそうです。後手優勢。

67銀79飛成78金。ちょっと面倒そうですが、

67歩成(詰めろ)を同馬とは取れない(29竜)から67同金89竜。駒得で攻めているから勝勢に近いです。

46金同角同銀54桂。

57金68銀まで。攻め筋が多くて受けきれない形です。

松下先生が粘ったので172手、長いけれどずっと後手有利以上で進んでいます。棒銀をさばかせるのはだめでした。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.60 棋譜ファイル ----

開始日時:1955/10/10(月) 00:00:00

棋戦:王将戦

戦型:角交換腰掛銀

手合割:平手

先手:松下 力

後手:升田幸三

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 2六歩(27)

4 8五歩(84)

5 2五歩(26)

6 3二金(41)

7 7七角(88)

8 3四歩(33)

9 8八銀(79)

10 7七角成(22)

11 同 銀(88)

12 2二銀(31)

13 7八金(69)

14 3三銀(22)

15 4八銀(39)

16 6二銀(71)

17 4六歩(47)

18 6四歩(63)

19 4七銀(48)

20 5二金(61)

21 1六歩(17)

22 1四歩(13)

23 5八金(49)

24 4二玉(51)

25 3六歩(37)

26 7四歩(73)

27 6八玉(59)

28 7三銀(62)

29 5六銀(47)

30 8四銀(73)

31 6六歩(67)

32 7五歩(74)

33 同 歩(76)

34 同 銀(84)

35 6七金(58)

36 8六歩(85)

37 同 歩(87)

38 同 銀(75)

39 同 銀(77)

40 同 飛(82)

41 8七歩打

42 8二飛(86)

43 7四歩打

44 7五銀打

45 5八玉(68)

46 5四角打

47 7七金(67)

48 3六角(54)

49 4七銀(56)

50 6三角(36)

51 5六角打

52 7六歩打

53 6七金(77)

54 8四飛(82)

55 4五歩(46)

56 3一玉(42)

57 4六銀(47)

58 2二玉(31)

59 2六飛(28)

60 4二金(52)

61 9六歩(97)

62 9四歩(93)

63 3七桂(29)

64 5四歩(53)

65 4八玉(58)

66 7四角(63)

67 同 角(56)

68 同 飛(84)

69 6三角打

70 8四飛(74)

71 5四角成(63)

72 8八歩打

73 同 金(78)

74 8六歩打

75 同 歩(87)

76 8七歩打

77 7八金(88)

78 8六飛(84)

79 9七銀打

80 8四飛(86)

81 8五歩打

82 同 飛(84)

83 6三馬(54)

84 8四飛(85)

85 8五歩打

86 8二飛(84)

87 7四馬(63)

88 5三角打

89 2九飛(26)

90 6五歩(64)

91 同 歩(66)

92 6六歩打

93 6八金(67)

94 9三桂(81)

95 7三馬(74)

96 8一飛(82)

97 6三馬(73)

98 8三飛(81)

99 7四馬(63)

100 8五飛(83)

101 8六歩打

102 8一飛(85)

103 6三馬(74)

104 6一飛(81)

105 5三馬(63)

106 同 金(42)

107 8三角打

108 7一飛(61)

109 7二歩打

110 8一飛(71)

111 7四角成(83)

112 8六銀(75)

113 同 銀(97)

114 8八歩成(87)

115 同 金(78)

116 8六飛(81)

117 8七歩打

118 8一飛(86)

119 7五馬(74)

120 8二角打

121 5五銀打

122 5四金(53)

123 6六馬(75)

124 5五金(54)

125 同 銀(46)

126 7五銀打

127 同 馬(66)

128 5五角(82)

129 6六銀打

130 4六角(55)

131 4七金打

132 8二角(46)

133 5六歩(57)

134 4六銀打

135 同 金(47)

136 同 角(82)

137 5七金(68)

138 3五角(46)

139 7六馬(75)

140 4六銀打

141 5八馬(76)

142 5七銀成(46)

143 同 銀(66)

144 6六歩打

145 7八銀打

146 8六歩打

147 同 歩(87)

148 同 飛(81)

149 8七歩打

150 6七金打

151 同 銀(78)

152 同 歩成(66)

153 同 馬(58)

154 6六歩打

155 4九馬(67)

156 3六銀打

157 3八金打

158 6七金打

159 5八銀打

160 7六飛(86)

161 6七銀(58)

162 7九飛成(76)

163 7八金(88)

164 6七歩成(66)

165 同 金(78)

166 8九龍(79)

167 4六金打

168 同 角(35)

169 同 銀(57)

170 5四桂打

171 5七金(67)

172 6八銀打

173 投了

まで172手で後手の勝ち

後手番升田先生の手を考えます。

第1問

先に玉を囲っているので、後手から動いて良いです。

A 55歩 B 44金 C 22飛

第2問

端をどう受けますか?

A 94同香 B 93歩 C 99飛

第3問

簡単な寄せがありました。

A 35桂 B 56銀 C 44金