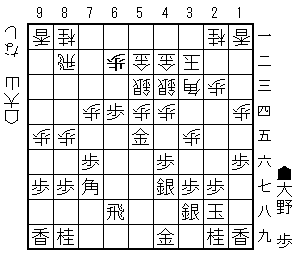

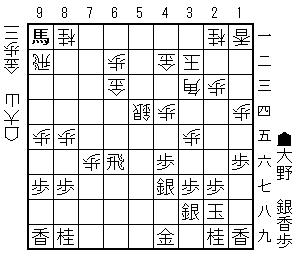

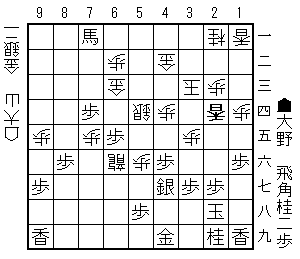

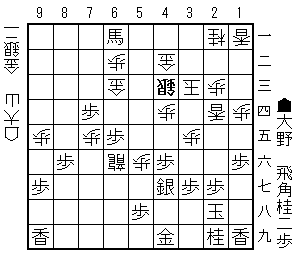

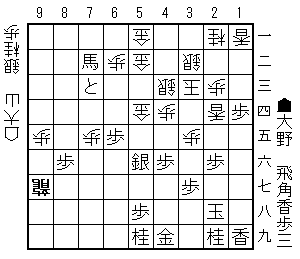

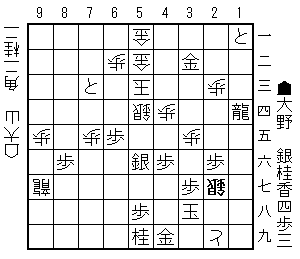

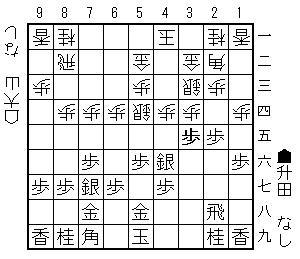

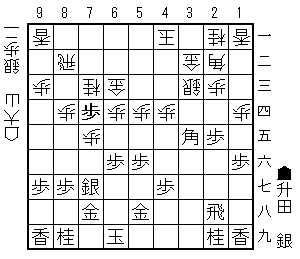

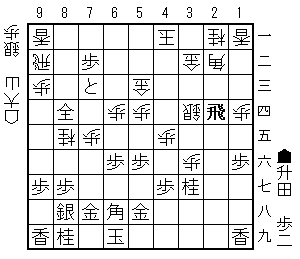

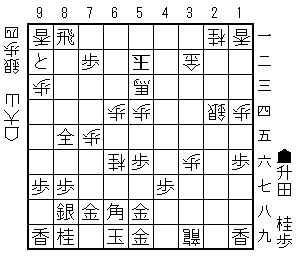

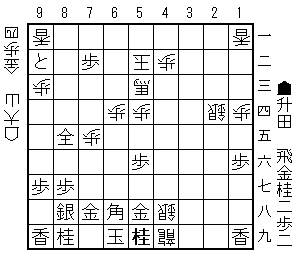

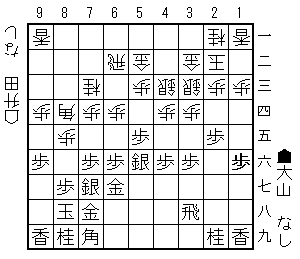

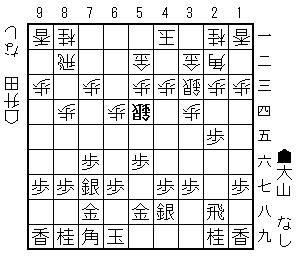

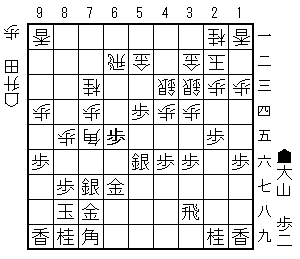

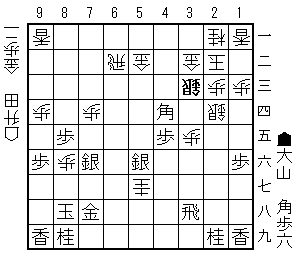

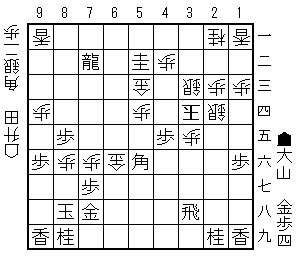

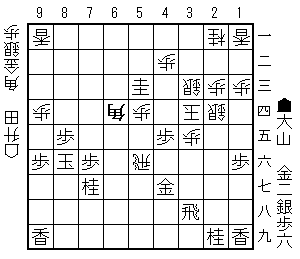

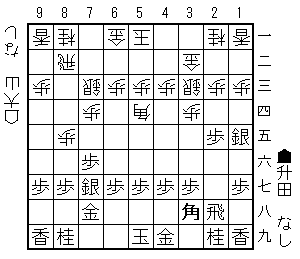

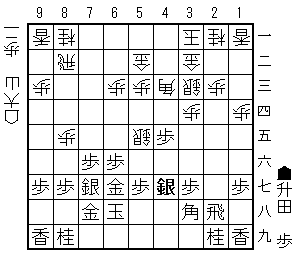

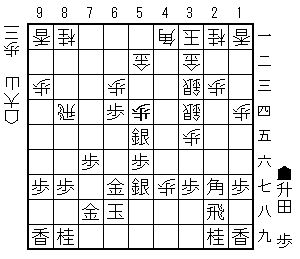

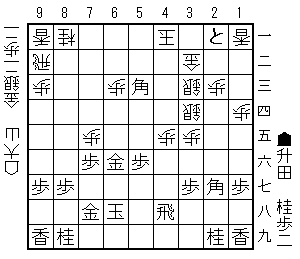

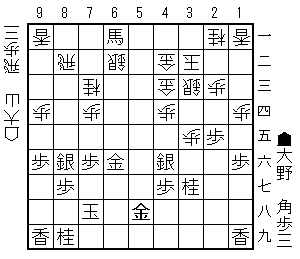

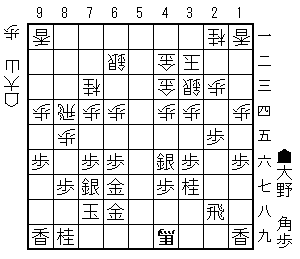

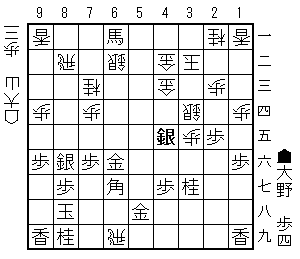

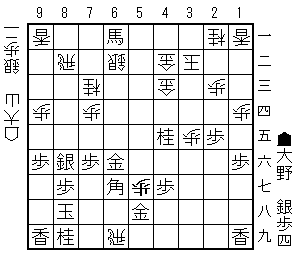

後手番大山先生の手を考えます。

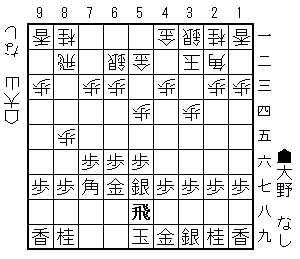

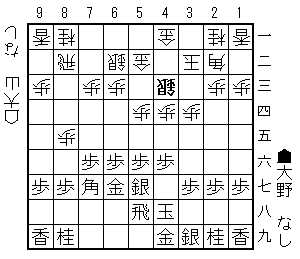

第1問

最終盤、後手玉は詰めろです。

A 63歩 B 65銀 C 27銀

第2問

27銀が利きましたが、まだ後手玉は詰めろです。

A 38角 B 18角 C 17桂

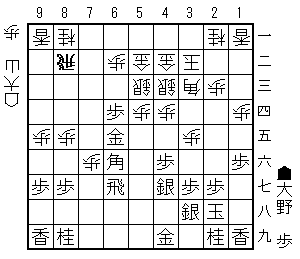

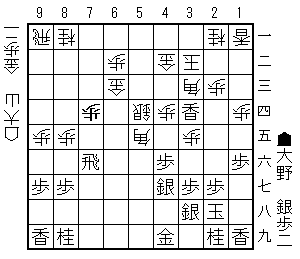

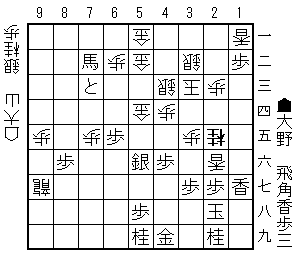

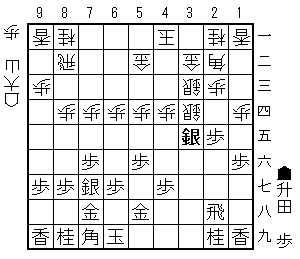

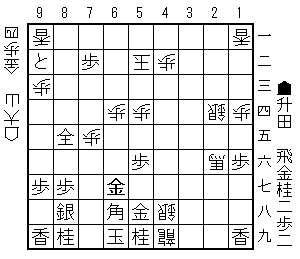

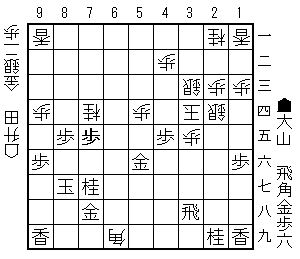

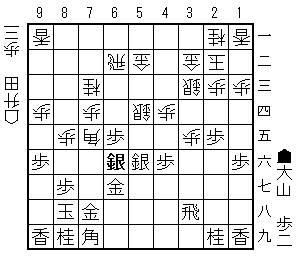

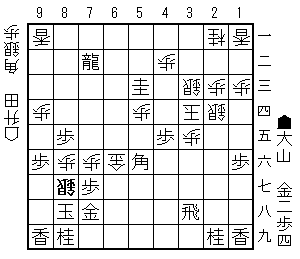

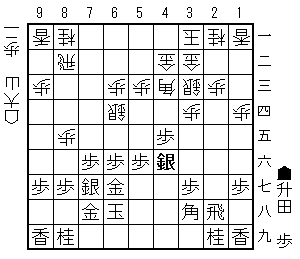

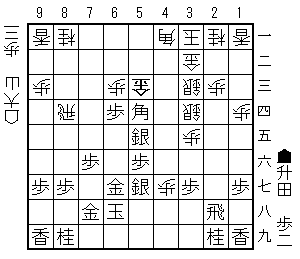

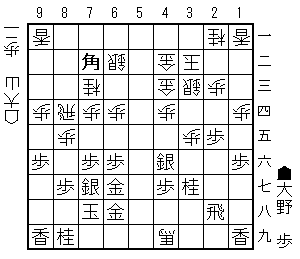

後手番大山先生の手を考えます。

第1問

最終盤、後手玉は詰めろです。

A 63歩 B 65銀 C 27銀

第2問

27銀が利きましたが、まだ後手玉は詰めろです。

A 38角 B 18角 C 17桂

今日の棋譜20210131

昭和31年1月、大野源一先生と第5回NHK杯です。

76歩34歩78金、飛を振ってみろという指し方ですが、当時もそういう認識だったのでしょうか? 相居飛車が普通の時代なので、76歩に34歩というのは(横歩取りではないでしょうから)、元から大山先生が飛を振る気だったとも思えますが。

大山先生は居飛車を選択、ならば相矢倉に進むかと思えば、大野先生は77角です。

左銀は57へ、大野流の振り飛車のようです。大山先生は舟囲いへ。

大野先生の中飛車になりました。

67金型には65歩急戦をねらうわけにもいきませんから、大山先生は44歩を突く持久戦です。

大野先生は65歩~66金。左金は攻めに使います。

大山先生は玉頭位取りにして34銀とは指しにくいわけで、とりあえず6筋の歩を交換します。

金銀4枚が手厚い構えです。

玉頭位取りにしたというよりは、高美濃からの37桂を拒否したという35歩です。

大野先生は48銀~47銀直と固めておきます。

四間飛車にして5筋の歩を交換し、

64歩62歩を決めて

56金の形が良いです。大山先生の84飛は、75歩同歩64銀のねらい。

67飛75歩65金、64銀は防がれて

76歩66角82飛。

大野先生は55歩同歩63歩成と動き

63同金55角92飛。とりあえずは気持ちよいですが、ここからどう指すか。

66飛?に54銀? 54銀ではなくて54歩ならば角が死んでいるのですが、76飛55歩71飛成でも指せたのか、早指しでは余計にわからないでしょうね。大山先生の54銀左は安全策のようですが。

54同金同銀91角成から

34香がありました。角を取れば金銀交換だけです。

55角76飛74歩、大野先生は99角成は許せないので

66銀から角を追って

桂を使っておきます。

94飛85桂82角

33香成同玉72角、こうなると角の働きに差があります。

桂を取り合い、ここから86飛とぶつけて

さばきあいは互角のやり取りですが、玉の堅さが違うので先手有利です。66銀が浮いているので93角が銀取り、

75歩69飛92馬、後手の角も追われる駒です。

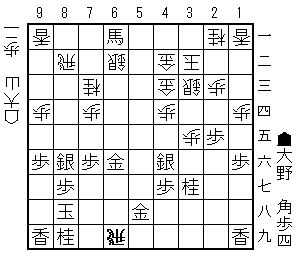

銀角の取り合いは先手の得で、大野先生の有利が確定しました。

でも銀をはがされるので大差ではありません。後手玉の寄せはどこからでしょうか。

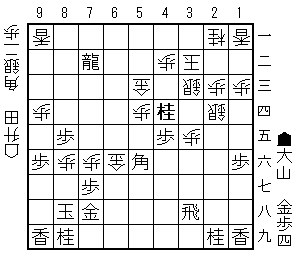

71馬(馬を使いたくはある)47桂成同銀24香

61馬43銀、ここまでは良いとして、

31飛32銀打、これが飛の詰めろなのでしくじったのではないか。でも筋は43馬同金41銀42金打32銀成同金21飛成ですね。43馬を同玉には61角から寄せられるかどうか。

読み切れなくて51飛成41金打56竜、これでは後手玉を固めさせたので変調です。

56同竜同銀69飛、後手玉が堅くなったので逆転したか。

59桂54金15歩、持ち歩が2枚だけなので、15同歩でも後手よしでしょう。(12歩から連打して14同香12飛ならば先手よし。)

99飛成14歩25香打26桂

26同香同歩までは良いとして、この52金寄は懐を広げてはいるのですが、玉を薄くしているし、55香を打たれるかもしれません。

73歩成51金寄

72馬97竜、わけのわからない終盤です。

13歩成同桂12歩26香

27歩18歩同香17歩同香25桂、これは大野先生が駒を取れます。

26歩17桂成同玉、この14香は痛いですが

28玉17歩

香を取り合って互いに怖いですが、戦力に差があります。大野先生は57香くらいでじっくり指しても良さそうですが。

54馬同銀22角? 角を捨てて寄せに出ました。でもここは34香か25桂から詰んでいたようです。

22同玉12飛31玉22金

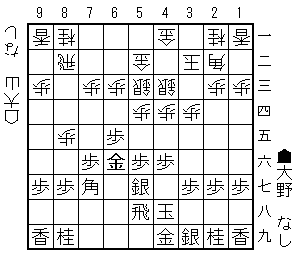

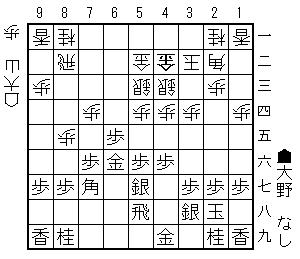

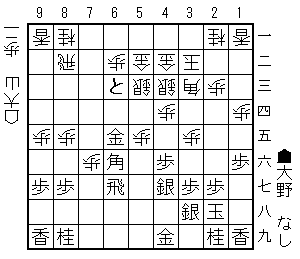

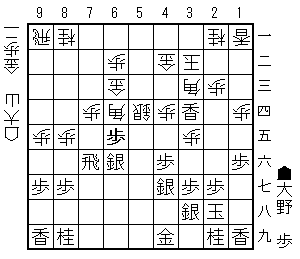

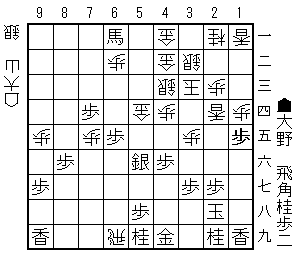

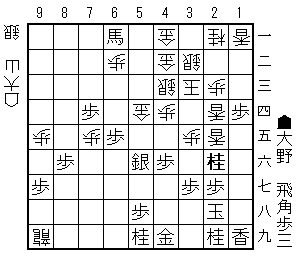

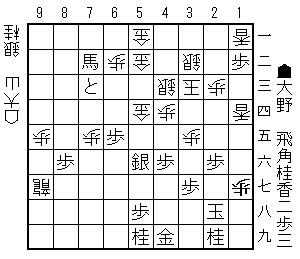

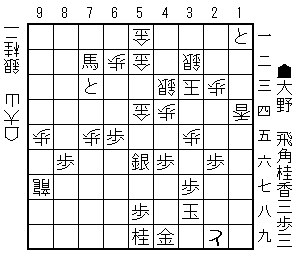

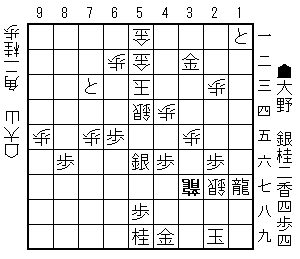

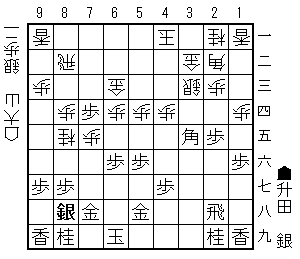

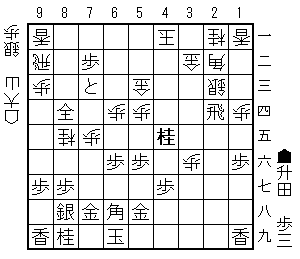

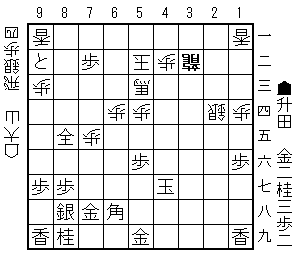

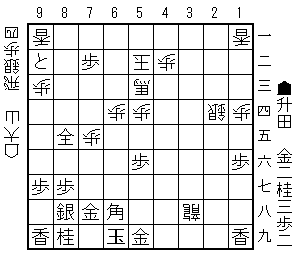

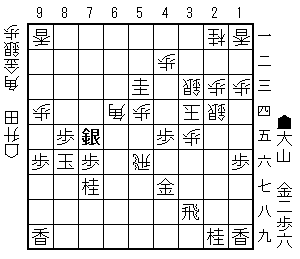

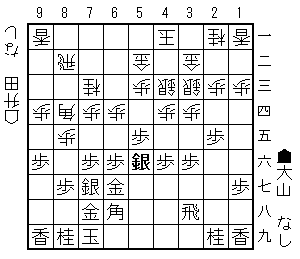

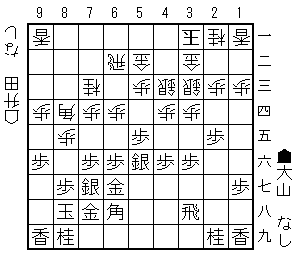

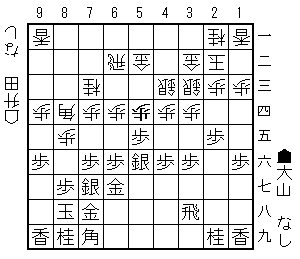

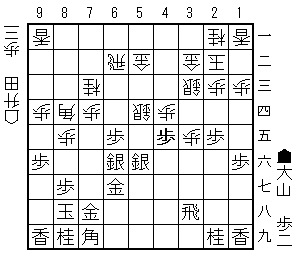

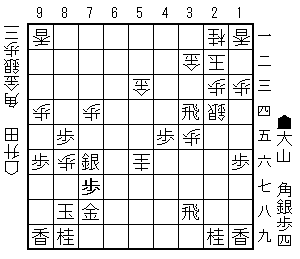

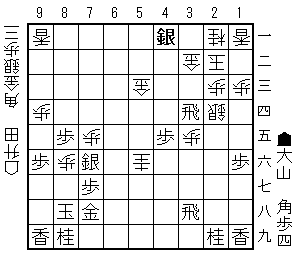

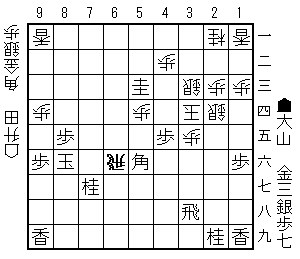

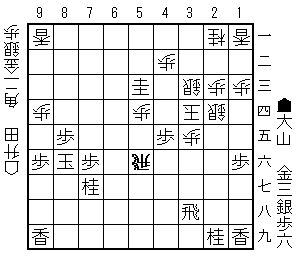

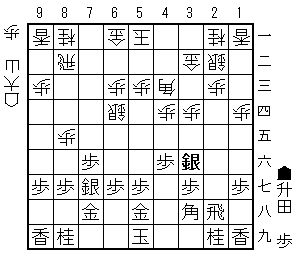

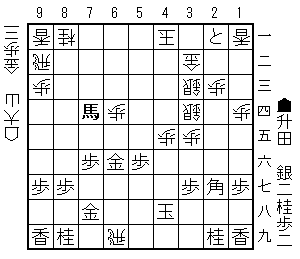

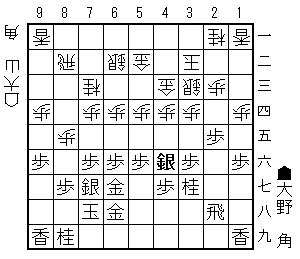

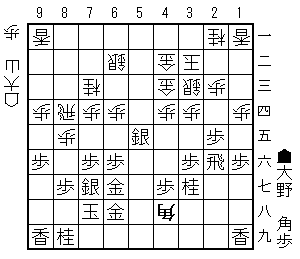

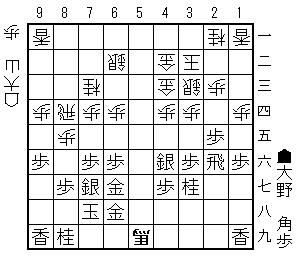

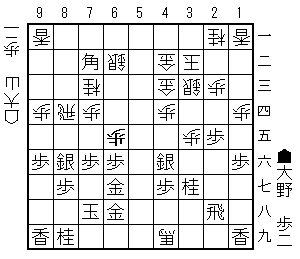

42玉32金53玉14飛成。後手玉は詰めろです。先手玉は金が無いので詰まないですが。

大山先生は27銀。取れば36角が王手竜です。

29玉に17桂、同竜しかなくて

後手玉の詰めろが消えましたから、37竜で先手玉のほうが詰めろ。大野先生無念の投了です。

早指しなので勢いに任せてという指し手と、わからなくて安全策という手が混在しています。終盤の逆転劇を楽しむのが良いでしょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.44 棋譜ファイル ----

開始日時:1956/01/15

手合割:平手

先手:大野源一8段

後手:大山名人

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 7八金(69)

4 8四歩(83)

5 6六歩(67)

6 6二銀(71)

7 6八銀(79)

8 8五歩(84)

9 7七角(88)

10 5二金(61)

11 5六歩(57)

12 5四歩(53)

13 5七銀(68)

14 4二玉(51)

15 6七金(78)

16 3二玉(42)

17 5八飛(28)

18 4二銀(31)

19 4八玉(59)

20 4四歩(43)

21 4六歩(47)

22 4三銀(42)

23 6五歩(66)

24 5三銀(62)

25 6六金(67)

26 7四歩(73)

27 3八玉(48)

28 6四歩(63)

29 同 歩(65)

30 同 銀(53)

31 6五歩打

32 5三銀(64)

33 2八玉(38)

34 1四歩(13)

35 3八銀(39)

36 4二金(41)

37 1六歩(17)

38 3五歩(34)

39 4八銀(57)

40 9四歩(93)

41 4七銀(48)

42 9五歩(94)

43 6八飛(58)

44 3三角(22)

45 5五歩(56)

46 同 歩(54)

47 同 金(66)

48 5四歩打

49 6四歩(65)

50 6二歩打

51 5六金(55)

52 8四飛(82)

53 6七飛(68)

54 7五歩(74)

55 6五金(56)

56 7六歩(75)

57 6六角(77)

58 8二飛(84)

59 5五歩打

60 同 歩(54)

61 6三歩成(64)

62 同 金(52)

63 5五角(66)

64 9二飛(82)

65 6六飛(67)

66 5四銀(43)

67 同 金(65)

68 同 銀(53)

69 9一角成(55)

70 同 飛(92)

71 3四香打

72 5五角打

73 7六飛(66)

74 7四歩打

75 6六銀打

76 6四角(55)

77 6五歩打

78 7三角(64)

79 7七桂(89)

80 9四飛(91)

81 8五桂(77)

82 8二角(73)

83 3三香成(34)

84 同 玉(32)

85 7二角打

86 8四飛(94)

87 8一角成(72)

88 8五飛(84)

89 8六飛(76)

90 同 飛(85)

91 同 歩(87)

92 9三角(82)

93 7五歩打

94 6九飛打

95 9二馬(81)

96 6六飛成(69)

97 9三馬(92)

98 5六歩打

99 7四歩(75)

100 7五歩打

101 5八歩打

102 5五桂打

103 7一馬(93)

104 4七桂成(55)

105 同 銀(38)

106 2四香打

107 6一馬(71)

108 4三銀(54)

109 3一飛打

110 3二銀打

111 5一飛成(31)

112 4一金打

113 5六龍(51)

114 同 龍(66)

115 同 銀(47)

116 6九飛打

117 5九桂打

118 5四金(63)

119 1五歩(16)

120 9九飛成(69)

121 1四歩(15)

122 2五香打

123 2六桂打

124 同 香(25)

125 同 歩(27)

126 5二金(42)

127 7三歩成(74)

128 5一金(41)

129 7二馬(61)

130 9七龍(99)

131 1三歩成(14)

132 同 桂(21)

133 1二歩打

134 2六香(24)

135 2七歩打

136 1八歩打

137 同 香(19)

138 1七歩打

139 同 香(18)

140 2五桂(13)

141 2六歩(27)

142 1七桂成(25)

143 同 玉(28)

144 1四香打

145 2八玉(17)

146 1七歩打

147 1一歩成(12)

148 1八歩成(17)

149 3八玉(28)

150 2九と(18)

151 5四馬(72)

152 同 銀(43)

153 2二角打

154 同 玉(33)

155 1二飛打

156 3一玉(22)

157 2二金打

158 4二玉(31)

159 3二金(22)

160 5三玉(42)

161 1四飛成(12)

162 2七銀打

163 2九玉(38)

164 1七桂打

165 同 龍(14)

166 3七龍(97)

167 投了

まで166手で後手の勝ち

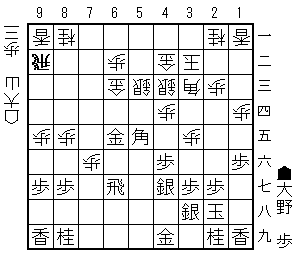

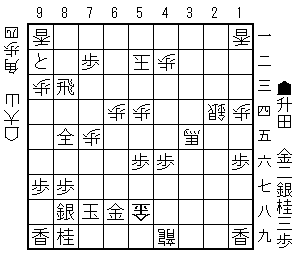

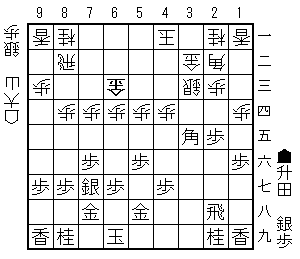

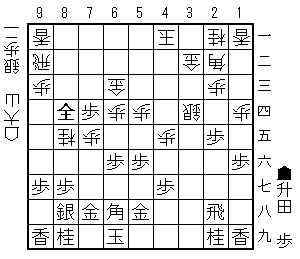

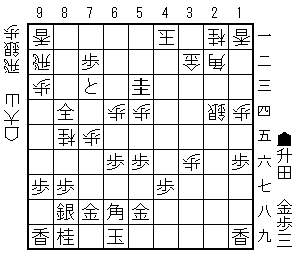

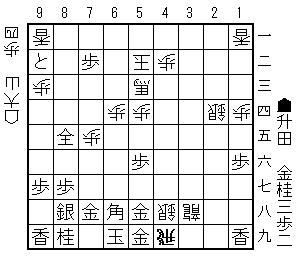

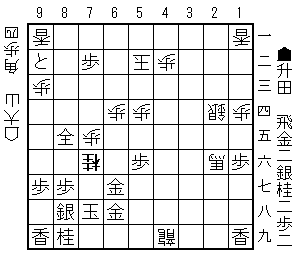

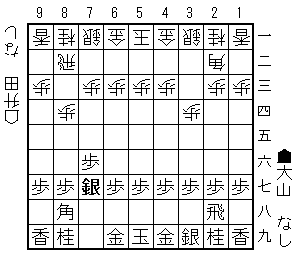

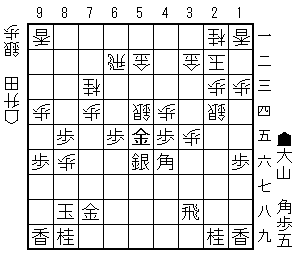

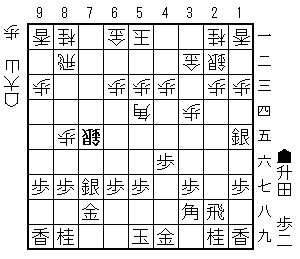

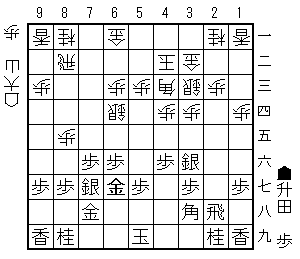

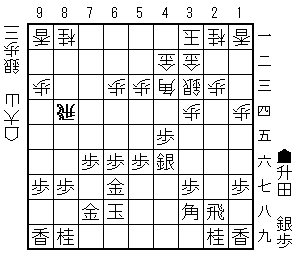

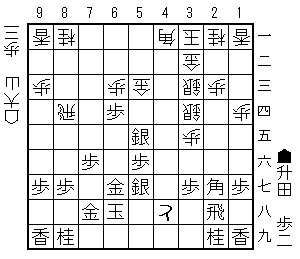

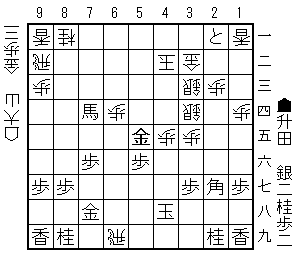

先手番升田先生の手を考えます。

第1問

指されてみれば良い手だとわかります。

A 86歩 B 73銀 C 35銀

第2問

これで優勢と思えます。

A 72歩 B 24同飛 C 85成銀

第3問

先手玉の危険度を読んで判断します。

A 83飛 B 24角 C 67金左

第4問

即詰みがあります。

今日の棋譜20210130

昭和31年1月、升田幸三先生と第5期王将戦第3局です。

升田先生の先手で矢倉です。

大山先生は64歩を突いて

63銀型に。升田先生は37銀、この時代は矢倉に組み合っての37銀戦法はないのですが、升田先生は急戦矢倉を得意にしています。

35歩同歩同角ではなくて、早繰り銀にして3筋を攻めます。

大山先生は銀矢倉で受け、升田先生は3筋を取り込んで銀をぶつけます。

大山先生は銀交換に応じて63金、これだと後手玉は薄いです。守りの銀と攻めの銀を交換したことにもなるので損をしているでしょう。中住まいなどに組むつもりならば互角ですが。

駒組に進むかと思えば、升田先生は75歩。後手の備えているところですし、85桂もあるので一目は無理ですが。

75同歩に74歩、74同金63銀は後手の嫌な形です。

85桂88銀、これで86歩の桂取りということか。76歩86歩77歩成同桂同桂成同銀では75桂があるし、74金は63銀73金54銀成、後手の手が難しいです。

34銀68角45歩でしたが、升田先生は73銀、これもあるのですね。83飛や81飛は72銀不成なので、飛は横に逃げるのですが。

92飛84銀成で成桂取りと73歩成があります。先手有利になったか。

36歩73歩成53金、成駒を作ったので先手の駒得です。

24歩同歩72歩、飛の詰めろになりました。大山先生は飛の逃げる場所を間違えていたか(42飛くらい)。

37歩成同桂36歩と反撃しますが24飛、これは23金でも銀でも

桂を跳ねることができます。升田先生の有利がはっきりしました。

飛を取られても駒得、後手玉も危険です。

29飛39歩66角

85成銀39角成59金。59金打との比較は微妙です。

48馬39歩同竜58金打。37歩成24角は先手の勝ち筋です。

26馬(成桂取り)83と

53馬92と、これで升田先生はほぼ金得です。

66桂81飛52玉。52玉で他の応手は24角があるので仕方ない順なのですが、大山先生にはねらい筋があります。

21竜58桂成同玉37歩成。金取りを受けないで

32竜42歩。この図で後手は47と同玉32竜がありますね。34桂48金も厳しそう、というか詰みです。

69玉でも58金と捨てて

竜を抜いた図でどうか。金金桂桂と飛の交換ですから大山先生はずいぶん駒損しています。でも玉の堅さが大違いです。

58玉38竜69玉

48銀58金打までは良いとして、この49飛とは何という手か。29飛でも効果は同じで、49歩同飛成とすれば1歩得です。それ以外に49歩同銀成もありましたし、自然な手ではないことは確かです。

49同金同竜59桂

26馬が厳しいと見ていたのでしょうか。しかし67金左で玉をかわすルートができています。

59銀成同金58金78玉

68金同金上76桂。攻めは厳しく見えるのですが、詰めろでもありません。一方升田先生は持ち駒が豊富です。

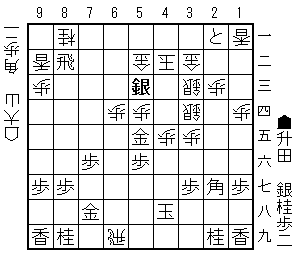

83飛68桂成同金。後手玉は馬の利きがあるのですが、実は詰めろになっていました。

35馬(詰めろ)46歩58金、先手玉は詰めろ、玉を逃げだす受け方はありそうですが。

61銀41玉33桂まで。33同銀は31金から、32玉は22金同玉21桂成から、後手玉は詰んでいます。46歩58金が入っていなくても影響がないですから116手目35馬のところで詰ましても良かったです。

升田先生の強攻がうまくいって、そのまま勝ち切るように見えたのですが、きわどい寄せ合いになりました。一時は逆転していますが、間違えたところが良くわかりません。ご検討を。

これで王将戦は升田先生の三連勝、七番勝負ですがタイトル奪取です。第4局からは差し込み制、半香に手合いが変わります。名人に香を落とすという升田先生の子供のころの夢が2回もかなって、今回は実際に香落ちが指されます。(1回目は木村先生とで陣屋事件があり、指されませんでした。)

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.44 棋譜ファイル ----

開始日時:1956/01/08

手合割:平手

先手:升田幸三8段

後手:大山王将

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 6八銀(79)

4 3四歩(33)

5 7七銀(68)

6 6二銀(71)

7 2六歩(27)

8 4二銀(31)

9 4八銀(39)

10 3二金(41)

11 7八金(69)

12 5二金(61)

13 5八金(49)

14 4一玉(51)

15 1六歩(17)

16 1四歩(13)

17 3六歩(37)

18 7四歩(73)

19 5六歩(57)

20 6四歩(63)

21 2五歩(26)

22 3三銀(42)

23 7九角(88)

24 6三銀(62)

25 3七銀(48)

26 5四銀(63)

27 4六銀(37)

28 4四歩(43)

29 3五歩(36)

30 4三銀(54)

31 6九玉(59)

32 5四歩(53)

33 3四歩(35)

34 同 銀(43)

35 3五銀(46)

36 同 銀(34)

37 同 角(79)

38 6三金(52)

39 6六歩(67)

40 7三桂(81)

41 7五歩(76)

42 同 歩(74)

43 7四歩打

44 8五桂(73)

45 8八銀(77)

46 3四銀(33)

47 6八角(35)

48 4五歩(44)

49 7三銀打

50 9二飛(82)

51 8四銀成(73)

52 3六歩打

53 7三歩成(74)

54 5三金(63)

55 2四歩(25)

56 同 歩(23)

57 7二歩打

58 3七歩成(36)

59 同 桂(29)

60 3六歩打

61 2四飛(28)

62 2三銀(34)

63 4五桂(37)

64 2四銀(23)

65 5三桂成(45)

66 2九飛打

67 3九歩打

68 6六角(22)

69 8五成銀(84)

70 3九角成(66)

71 5九金(58)

72 4八馬(39)

73 3九歩打

74 同 飛成(29)

75 5八金打

76 2六馬(48)

77 8三と(73)

78 5三馬(26)

79 9二と(83)

80 6六桂打

81 8一飛打

82 5二玉(41)

83 2一飛成(81)

84 5八桂成(66)

85 同 玉(69)

86 3七歩成(36)

87 3二龍(21)

88 4二歩打

89 6九玉(58)

90 5八金打

91 同 玉(69)

92 4七と(37)

93 同 玉(58)

94 3二龍(39)

95 5八玉(47)

96 3八龍(32)

97 6九玉(58)

98 4八銀打

99 5八金打

100 4九飛打

101 同 金(59)

102 同 龍(38)

103 5九桂打

104 2六馬(53)

105 6七金(78)

106 5九銀成(48)

107 同 金(58)

108 5八金打

109 7八玉(69)

110 6八金(58)

111 同 金(59)

112 7六桂打

113 8三飛打

114 6八桂成(76)

115 同 金(67)

116 3五馬(26)

117 4六歩打

118 5八金打

119 6一銀打

120 4一玉(52)

121 3三桂打

122 投了

まで121手で先手の勝ち

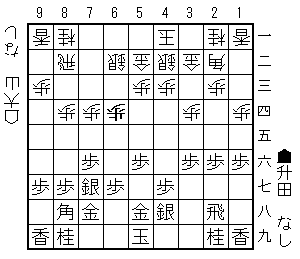

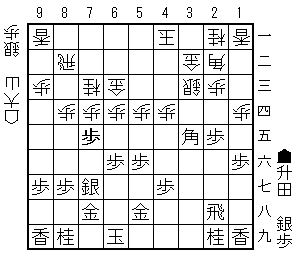

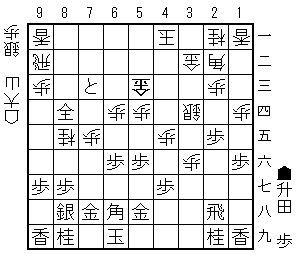

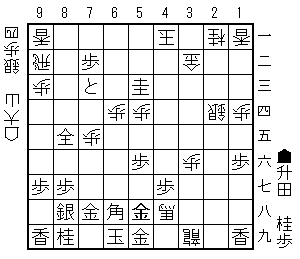

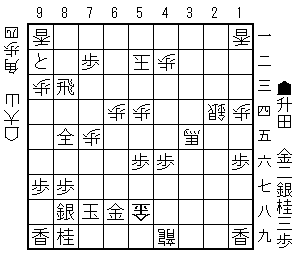

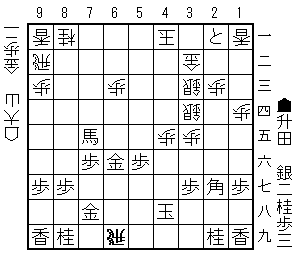

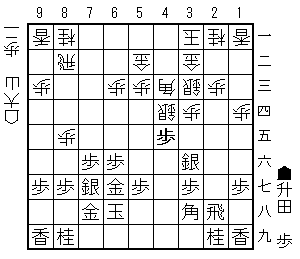

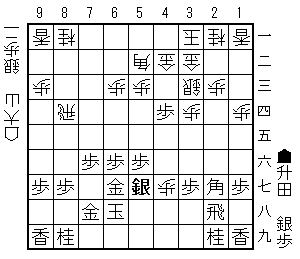

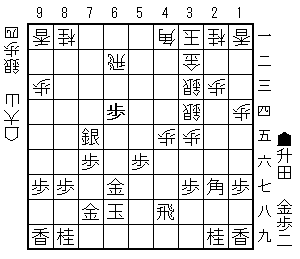

後手番升田先生の手を考えます。

第1問

仕掛けはここからです。

A 54歩 B 65歩 C 86歩

第2問

これも妥当なところでしょう。

A 55歩 B 65銀 C 65桂

第3問

攻め駒は4枚あります。動作しても良さそうですが、確実に。

A 87銀 B 69角 C 66金

第4問

飛角とも取りになっていますが、冷静に考えてみれば。

A 53角 B 59飛成 C 75同角

第5問

難しくない詰みです。

今日の棋譜20210129

昭和30年12月、升田幸三先生と第5期王将戦第2局です。

大山先生の先手で矢倉です。

升田先生は64歩を突いて

腰掛銀にするのは(右四間飛車にはならないので)、銀矢倉を目指しています。

大山先生は46歩を突くのですが、角を使いにくいので現代矢倉では指されなくなります。

47銀型で袖飛車へ。

3筋の歩を交換しないで先に囲うのですが、升田先生は銀矢倉から四手角へ。

大山先生は中央の位を取ります。

ここまで類似局がありますが、先手が35歩同歩同飛あるいは45歩同歩同銀と動けば、後手からの65歩が厳しくなります。先手なのに動けないのでは面白くはないですね。桂を跳ねて攻めていけるならば良いのですが。

79角(65歩同歩同桂66銀同角同金57銀を避けた)22玉16歩54歩、玉を固めて仕掛けがある升田先生の十分な形です。

54同歩65歩、65同歩54銀55歩65銀ならば攻め切れそう。

大山先生は75歩同角65歩と応じます。

54銀66銀、升田先生は角を逃げないで55歩75銀56歩というのも有力です。

84角45歩、45同歩35角となれば大山先生もまずまずですが。

升田先生は8筋を継ぎ歩攻めです。

85同歩に66角同金86歩、実戦的な手順で、駒損でも先手の負担が大きいです。

24歩同銀46角、65桂ではちょっと甘く、65銀73角成66銀も良いかどうか。

55歩のほうが自然でしょう。55同金には当然に思える同銀(同角65桂)でしたが、実は65銀同金同桂としたほうが

先手の角の位置が46のままでした。この図は44角がありますね。

大山先生は76銀57桂成を入れてから

44角の王手飛車、33銀打に

62角成同金34歩同銀64飛、両取りですが

銀を取った形がちょっと甘いです。

56成桂に77歩の我慢、49角の両取りや角の王手を防いでおきます。

75歩に41銀、瞬間は厳しいですが

33銀打32銀成同玉74飛、飛の動きで手数がかかっています。これで銀を取られて駒損になります。

王手成桂取りで

ちょっと取り返しましたが

66金を打たれて、受けにくい形です。44桂で反撃ですが、44同銀同歩56金でも悪そうです。

升田先生は43玉52桂成34玉、上にかわして安全だと主張します。56角を取ってしまえば怖いところがありませんね。

先手の53成桂は何でもなく、銀を放り込んで寄せに入ります。

清算して77歩成、77同桂には86歩同玉64角でしょうか。

77同竜を清算して

86歩同玉66飛、角を取ってしまえば安全なのです。

駒得にもなりましたし、玉の堅さ、攻め駒の数、どれも上回っていますから勝勢です。

47金の飛取りは無視して角を打ち

成桂を払っておきます。これで74桂があるわけで

56金74桂87玉69角78金75角、自然に寄せて、75同歩には

即詰みでした。

銀矢倉と中央位取りの矢倉は同じくらいの好形ですが、それ以外の駒、飛角桂(香)の配置で作戦勝ちかどうかが決まります。少し前の灘先生との将棋でも銀矢倉側が良くなったのですが、先手が26歩のままで37桂~25桂とできるとか、46歩を突かないあるいは手持ちにしているとかで変わってきます。この場合は攻撃力のある升田先生の作戦勝ちです。大山先生が攻め合いを選んだので、後手の攻めが切れることがありませんでした。後手を持って(画面をひっくり返して)並べてみたいです。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.44 棋譜ファイル ----

開始日時:1955/12/22

手合割:平手

先手:大山王将

後手:升田幸三8段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 7八銀(79)

4 3四歩(33)

5 7七銀(78)

6 4二銀(31)

7 2六歩(27)

8 3二金(41)

9 7八金(69)

10 6二銀(71)

11 4八銀(39)

12 5二金(61)

13 6九玉(59)

14 4一玉(51)

15 5八金(49)

16 6四歩(63)

17 2五歩(26)

18 3三銀(42)

19 5六歩(57)

20 6三銀(62)

21 7九角(88)

22 5四銀(63)

23 3六歩(37)

24 7四歩(73)

25 4六歩(47)

26 9四歩(93)

27 9六歩(97)

28 4四歩(43)

29 4七銀(48)

30 3一角(22)

31 3八飛(28)

32 4三銀(54)

33 6六歩(67)

34 4二角(31)

35 6八角(79)

36 8五歩(84)

37 7九玉(69)

38 5一角(42)

39 6七金(58)

40 8四角(51)

41 5五歩(56)

42 7三桂(81)

43 5六銀(47)

44 6二飛(82)

45 8八玉(79)

46 3一玉(41)

47 7九角(68)

48 2二玉(31)

49 1六歩(17)

50 5四歩(53)

51 同 歩(55)

52 6五歩(64)

53 7五歩(76)

54 同 角(84)

55 6五歩(66)

56 5四銀(43)

57 3五歩(36)

58 同 歩(34)

59 6六銀(77)

60 8四角(75)

61 4五歩(46)

62 8六歩(85)

63 同 歩(87)

64 8五歩打

65 同 歩(86)

66 6六角(84)

67 同 金(67)

68 8六歩打

69 2四歩(25)

70 同 銀(33)

71 4六角(79)

72 5五歩打

73 同 金(66)

74 同 銀(54)

75 同 角(46)

76 6五桂(73)

77 7六銀打

78 5七桂成(65)

79 4四角(55)

80 3三銀打

81 6二角成(44)

82 同 金(52)

83 3四歩打

84 同 銀(33)

85 6四飛打

86 5三金(62)

87 3四飛(64)

88 5六成桂(57)

89 7七歩打

90 7五歩(74)

91 4一銀打

92 3三銀打

93 3二銀成(41)

94 同 玉(22)

95 7四飛(34)

96 7六歩(75)

97 6五角打

98 5四歩打

99 7二飛成(74)

100 4二歩打

101 5六角(65)

102 6六金打

103 4四桂打

104 4三玉(32)

105 5二桂成(44)

106 3四玉(43)

107 5三成桂(52)

108 8七銀打

109 同 金(78)

110 同 歩成(86)

111 同 玉(88)

112 7七歩成(76)

113 同 龍(72)

114 同 金(66)

115 同 桂(89)

116 8六歩打

117 同 玉(87)

118 6六飛打

119 7六歩打

120 5六飛(66)

121 4七金打

122 6四角打

123 7五銀打

124 5三角(64)

125 5六金(47)

126 7四桂打

127 8七玉(86)

128 6九角打

129 7八金打

130 7五角(53)

131 同 歩(76)

132 8六金打

133 8八玉(87)

134 8七銀打

135 7九玉(88)

136 7八銀成(87)

137 投了

まで136手で後手の勝ち

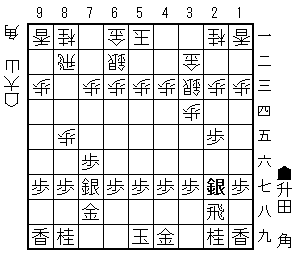

先手番升田先生の手を考えます。

第1問

定跡の手がいくつかありますが、升田先生と言えばこれです。

A 38角 B 26飛 C 36角

第2問

後手の攻めが速そうですが。

A 88銀 B 76歩 C 25飛

第3問

これが好手、には見えませんが。

A 66銀 B 63金 C 51金

第4問

形勢が良いので他の順もあるのですが、これが一番速いとは。

A 64歩 B 43歩 C 26桂

今日の棋譜20210128

昭和30年12月、升田幸三先生と第5期王将戦第1局です。これも有名なシリーズなのですが、まだ棋譜を並べたことはありません。

升田先生の先手で角換わりです。

棒銀を選びました。

升田先生の角換わり棒銀と言えば54角に38角ですね。現代の定跡は44歩46歩14歩24歩同歩同銀同銀同飛33金26飛24歩・・・などですが

まだ初期の段階(これが38角の一号局か)ですから、大山先生の対策は22銀、銀交換にはなりませんが、2筋の歩を切れるので先手としてはまあまあの展開です。

この38角は、46歩を突いて左にも使えるというのが自慢です。

早繰り銀で攻められても76歩を打てます。76同銀は同銀同角65銀ですし、86歩同歩同銀は83歩があります。

64銀と追い返して、26銀~25銀と銀を立て直します。

棒銀では使い切れないと見れば、36に引きます。

矢倉に組んで

4筋の歩を切って、56銀までできれば先手の作戦勝ちでしょう。

55銀には44歩同銀引45歩

位を取って銀を引き

46銀型へ。升田先生の銀は左へ動いていきます。

でも大山先生は玉を固めています。今度こそ早繰り銀で

銀を交換出来たので後手が指しやすくなったか。後手玉が堅く(4筋の傷は気になるけれど)攻めの銀をさばいています。

27角に47歩、この対応は悩ましいところです。

44歩52角(63角成を防いだ)57銀

44飛(味が良い)55銀、持ち駒の銀を使わされるのでは、升田先生が苦しそうですが

64歩同歩72角成をねらいます。大山先生は82飛で受かるのですが

41角64歩52金、守りの金が離れていくのではおかしいです。

36角に35歩も善悪不明ですが、

銀を打たされたと見るべきか、手厚い陣形を作りに行ったと見るべきか。

27角に54歩

角を呼んで金を上がります。

27角に48歩成、48同飛45歩で十分と考えたのですが、

63歩成同金64歩73金、この利かされは痛いです。

それでも45歩を打てば後手が悪くはないでしょうが、

64歩を払っても、金銀交換は少し損です。

飛を目標にされて

ここで何を指すべきか。

74歩に51金? 53金ならばわかりますが。

75歩41金同玉は二枚換えです。でも63歩成(63角31玉81角成ならば怖くない)で、63同飛74角というのも嫌ですね。升田先生の51金は良い手には見えませんでしたが、これならば有利になったか。

92飛53角、ここ数手で後手玉が危なくなったというのがわかります。このまま45角同銀同飛となれば寄り筋です。42金打75角成~53と も先手有利でしょう。

62歩(同と、同角成も利かし)22歩(同金45角は危ない)

63歩21歩成、妥当なところでしょうが、先手有利が広がっています。

大山先生は59銀同玉57銀、勝負手ですが

銀2枚を渡して飛を取っただけです。

69飛もまだ厳しくはないです。この64歩は取りたくもないけれど、放置もしにくくて

64同歩74馬は王手飛車、俗手ですが

42玉55金、後手玉が狭いので粘る形がないのです。

54歩に92馬

92同香82飛52金53銀、82飛以下はどう応じても詰んでいました。

升田先生の38角が登場して、棒銀の流行に拍車がかかりそうです。とはいえ形勢は互角、後手よしに見えるところもあったのですが、升田先生の109手目51金が好手なのか?難しいです。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.44 棋譜ファイル ----

開始日時:1955/12/13

手合割:平手

先手:升田幸三8段

後手:大山王将

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 2六歩(27)

4 8五歩(84)

5 2五歩(26)

6 3二金(41)

7 7七角(88)

8 3四歩(33)

9 8八銀(79)

10 7七角成(22)

11 同 銀(88)

12 2二銀(31)

13 3八銀(39)

14 6二銀(71)

15 7八金(69)

16 3三銀(22)

17 2七銀(38)

18 7四歩(73)

19 2六銀(27)

20 7三銀(62)

21 1五銀(26)

22 5四角打

23 3八角打

24 2二銀(33)

25 2四歩(25)

26 同 歩(23)

27 同 銀(15)

28 2三歩打

29 1五銀(24)

30 6四銀(73)

31 4六歩(47)

32 7五歩(74)

33 同 歩(76)

34 同 銀(64)

35 7六歩打

36 6四銀(75)

37 2六銀(15)

38 4四歩(43)

39 2五銀(26)

40 4三角(54)

41 5八金(49)

42 1四歩(13)

43 3六銀(25)

44 3三銀(22)

45 6六歩(67)

46 4二玉(51)

47 6七金(58)

48 5二金(61)

49 6八玉(59)

50 3一玉(42)

51 4五歩(46)

52 5五銀(64)

53 4四歩(45)

54 同 銀(55)

55 4五歩打

56 5五銀(44)

57 4七銀(36)

58 4二金(52)

59 5六歩(57)

60 6四銀(55)

61 4六銀(47)

62 7五歩打

63 同 歩(76)

64 同 銀(64)

65 7六歩打

66 8六歩(85)

67 同 歩(87)

68 同 銀(75)

69 同 銀(77)

70 同 飛(82)

71 8七歩打

72 8四飛(86)

73 2七角(38)

74 4七歩打

75 4四歩(45)

76 5二角(43)

77 5七銀(46)

78 4四飛(84)

79 5五銀打

80 8四飛(44)

81 6五歩(66)

82 4一角(52)

83 6四歩(65)

84 5二金(42)

85 3六角(27)

86 3五歩(34)

87 4五角(36)

88 3四銀打

89 2七角(45)

90 5四歩(53)

91 同 角(27)

92 5三金(52)

93 2七角(54)

94 4八歩成(47)

95 6三歩成(64)

96 同 金(53)

97 6四歩打

98 7三金(63)

99 4八飛(28)

100 4五歩打

101 6六銀(57)

102 6四金(73)

103 同 銀(55)

104 同 飛(84)

105 7五銀(66)

106 6二飛(64)

107 6四歩打

108 7四歩打

109 5一金打

110 7五歩(74)

111 4一金(51)

112 同 玉(31)

113 6三歩成(64)

114 9二飛(62)

115 5三角打

116 6六歩打

117 同 金(67)

118 6二歩打

119 2二歩打

120 6三歩(62)

121 2一歩成(22)

122 5九銀打

123 同 玉(68)

124 5七銀打

125 7五角成(53)

126 4八銀(57)

127 同 玉(59)

128 6九飛打

129 6四歩打

130 同 歩(63)

131 7四馬(75)

132 4二玉(41)

133 5五金(66)

134 5四歩打

135 9二馬(74)

136 同 香(91)

137 8二飛打

138 5二金打

139 5三銀打

140 投了

まで139手で先手の勝ち

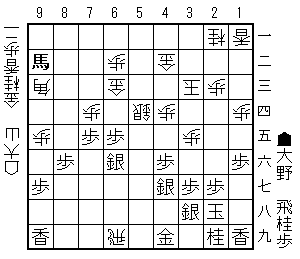

後手番大山先生の手を考えます。

第1問

飛を手に入れて指しやすく、有利にするためにはちょっと工夫をするところです。

A 36歩 B 39飛 C 88歩

第2問

後手玉は詰めろです。

A 79角 B 24歩 C 44角

第3問

投了図ですが、以下の変化を確認しておきましょう。

今日の棋譜20210127

昭和30年11月、大野源一先生と共同(新聞の)七八段戦です。

大野先生の先手で矢倉です。

早囲いは珍しいか。現代ならば後手に急戦されてわるくなりそうですが。

46角は守備的ですが、総矢倉で千日手になるのを回避できる策があったのでしょうか。

大山先生は73桂を多用しています。大野先生は36歩~37銀で攻勢を取るのが良かったのですが。

大山先生は角をぶつけます。角交換は早囲いに分がある(角打ちの隙が少ない)のですが、

43金左で

32玉とすれば同じような構えです。大野先生は総矢倉では角打ちの隙ができるので片矢倉へ。

角を引いたところで大山先生は角を交換します。

大野先生は桂頭を気にしなければなりません。早繰り銀にしてもこのまま35歩とは攻められないので

互に飛を浮きました。これで35歩かと思ったら

55歩同歩同銀。角を打ちこまれました。筋は46角ですが後手の45歩を取れない・・・でも58金はあります。46歩48金は互角でしょう。

46銀59角成、この形では大野先生は攻めることができないので

28飛49馬、馬を作られている分だけ駒損です。

35歩同歩72角、大野先生も馬を作りに行きます。

86歩同銀65歩、嫌なところを攻められて

57銀39馬58飛49馬、ここは形勢が思わしくないと思えば、28飛39馬58飛49馬・・・と千日手を提案しても良いのですが。

61角成82飛46銀、飛を取ってくれというのはだめでしょう。

66歩同金58角成

58同金88歩、先手の金銀4枚はバラバラです。

88同玉69飛、これを受ける形も難しいところです。

34歩同銀67角はなるほど振り飛車党(この頃は二刀流ですが)という指し方です。

45歩は同銀しかないか。(大山先生の45歩は危ない手でした。)

45同銀同桂57歩、どう応じても金を取られます。

33歩に22玉だったので

馬を切って詰めろを掛けます。部分的には受けなし。

でも大山先生の44角が好手です。詰めろを逃れていて、33歩には66角77桂で先手玉は詰まないのですが、金を手に入れると12金の受けができます。そこで先手に22金を打たれても詰めろではないのです。

55金打に79銀まで。98玉に58歩成が詰めろになります。97玉には67飛成(詰めろ)同金上55角(詰めろ)。

最後は面白くなったのですが届かず。大山先生の78手目45歩が危なかったということでしょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.44 棋譜ファイル ----

開始日時:1955/11/21

手合割:平手

先手:大野源一8段

後手:大山名人

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 6八銀(79)

4 3四歩(33)

5 7七銀(68)

6 6二銀(71)

7 2六歩(27)

8 4二銀(31)

9 2五歩(26)

10 3三銀(42)

11 4八銀(39)

12 3二金(41)

13 5六歩(57)

14 5二金(61)

15 6八玉(59)

16 5四歩(53)

17 7八玉(68)

18 4一玉(51)

19 7九角(88)

20 3一角(22)

21 5八金(49)

22 9四歩(93)

23 9六歩(97)

24 7四歩(73)

25 4六角(79)

26 7三桂(81)

27 5七銀(48)

28 4四歩(43)

29 3六歩(37)

30 6四角(31)

31 6六歩(67)

32 4三金(32)

33 6七金(58)

34 3二玉(41)

35 6八金(69)

36 8五歩(84)

37 1六歩(17)

38 1四歩(13)

39 3七角(46)

40 同 角成(64)

41 同 桂(29)

42 6四歩(63)

43 4六銀(57)

44 4二金(52)

45 2六飛(28)

46 8四飛(82)

47 5五歩(56)

48 同 歩(54)

49 同 銀(46)

50 4八角打

51 4六銀(55)

52 5九角成(48)

53 2八飛(26)

54 4九馬(59)

55 3五歩(36)

56 同 歩(34)

57 7二角打

58 8六歩(85)

59 同 銀(77)

60 6五歩(64)

61 5七銀(46)

62 3九馬(49)

63 5八飛(28)

64 4九馬(39)

65 6一角成(72)

66 8二飛(84)

67 4六銀(57)

68 6六歩(65)

69 同 金(67)

70 5八馬(49)

71 同 金(68)

72 8八歩打

73 同 玉(78)

74 6九飛打

75 3四歩打

76 同 銀(33)

77 6七角打

78 4五歩(44)

79 同 銀(46)

80 同 銀(34)

81 同 桂(37)

82 5七歩打

83 3三歩打

84 2二玉(32)

85 4三馬(61)

86 同 金(42)

87 3一銀打

88 1三玉(22)

89 3二歩成(33)

90 4四角打

91 5五金打

92 7九銀打

93 投了

まで92手で後手の勝ち