もの派について

『もの派』の出現は日本の戦後美術市場におけるターニングポイントとなったにもかかわらず、その活動は想像以上に知られていない。

http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.ja/2007/09/an-introduction-to-mono-ha.htmlから

『もの派』は、60年代後半から70年代前半に自然物と人工物を用いた作品を制作した作家のグループであった。「もの」をできるだけそのままの状態 で作品の中に並列して存在させることで、それら自体に語らせることを目的とした。それゆえに『もの派』の作家は何かを「創造」するというよりは、「もの」 を「再構築」し「もの」と空間との相互依存的な関係性に注目した作品を作り上げた。そしてある「もの」に対する既存の概念をくずし、「もの」との新しい関 係性を築きあげることに挑戦した。

関根伸夫 「位相 一 大地」 (1968年)

『もの派』は「芸術的運動」というより、あるグループに対して付けられた「ラベル」のようなもので、その起源ははっきりとしていない。(※1)『も の派』の作品は空間と「もの」との本質的に相互依存的な関係、または「もの」と「もの」自体の関係性に焦点を当てている。そして、鑑賞者に作品と向かい合 うことによって作品と自らの関係性を認識させることもまた『もの派』が作品創作の目的とするところである。

『もの派』は作家のグループであると述べたが、それは様々な作家の連結した関係の集積という程度の緩いつながりであり、一つのイデオロギー的なもの が全ての作家によって共有されていたわけではない。『もの派』の作家としては、関根伸夫、李禹煥(リ・ウーファン)、吉田克朗、小清水漸、榎倉康二、菅木志 雄、高山登、成田克彦が挙げられることが多い。以下にそれぞれの作家の代表作とその概念について簡単に説明をしたい。

Removing the mould from 'Phase - Mother Earth' 「位相—大地」から円柱形の型を外した瞬間

関根伸夫

『もの派』の誕生は1960年代の社会的、政治的、文化的背景によるところが多く、その経緯を詳細に辿っていくことは複雑困難であるが、しばしば 1968年の10月に関根の作品『位相—大地』が神戸の須磨離宮公園で開催された「第一回野外彫刻展」に出展されたことに始まるとされる。深さ2.7メー トル、直径2.2メートルに掘られた穴と、全く同じ高さ、直径に固めて作られた土の円柱で作られている。関根は、 円柱形の型を外したときのことをこう語っている、

「赤裸々な大地が固まって目の前に存在している、皆、物凄い現実の物 体の迫力に 声を失い、立ちつくしていた… 凸と凹の土魂の物体の迫力、 物性の強靱さに敬服した。静かな空寂とした時間の流れが感じられた… <モノ派>誕生の瞬間であった。」(※2)

当時の関根の作品において、位相幾何学は重要な概念であった。位相幾何学的空間が美術における「造形すること」を根底から揺るがし、形を固定のもの として考えずに伸縮変形が自在の「相」として捉えることを提示したからである。『位相』の作品シリーズは東洋の哲学、特に「禅」からの影響も受け、西洋の 数学と古代の東洋美学と哲学の希有な結合を成立させている。

李禹煥

李禹煥 「関係項」(1968年)

1968年11月、関根は間もなく後に『もの派』とその概念構成において重要な人物となる韓国生まれの作家、李禹煥に出会う。李禹煥は老子と荘子を 含むアジアの思想を学び、1956年に日本へ移ってからは日本大学で近代西洋哲学を学んだ。李は関根の前衛的概念を認め、作品を評価し、一方関根は李の中 に自らの作品と芸術に関する視点を支える思想家としての存在を見出した。

関根と同じように、李も石、ガラス、ゴム、鉄板、綿、といったような自然の素材を使い、それら自体の間の関係性を芸術的介入から独立した形で存在す ることを可能にし、物体の物質性を明らかにするように並列的方法でそれらを提示した。李の作品の中の『現象と知覚B』(1968年)(後に『関係項』と改 題)は大きな石の重みによってひびの入ったガラス板によって出来ている。この作品について、作家は以下のように説明している。

「偶然でもガラスの上に重い石が当ればガラスが割れる。これは当然な理である。だがアーティストの介在力の弱い場合、そこに見えるものは物理的なア クシデントの域を超えないだろう。アーティストの意図通りの割れ方も面白くないが、アーティストの不在の偶然性によるそれもつまらぬ 。アーティストと石 との呼応し緊張した関係によってなにごととかが起こらねばならない。そしてその三角関係の相互浸透による割れ目が出たとき、そのガラスははじめて作品とな る。」(※3)

菅木志雄

菅木志雄 「無限状況」(1970年)

李と同様に、菅木志雄の作品は「もの」の物質性より、むしろその「もの」の「状況」を描写する作品であった。他の『もの派』の作家の作品制作方法と 異なり、菅は物質と物質を対比させるような方法はほとんどとらなかった。それよりも、関係性やある組立てによってある「もの」のあり方を追求していると言 える。

彼の作品の中でも有名なもので彼のこの考えを表している作品はプラスチックの板の上に石が並べられ、宇部にある池に浮かべられてている作品、『状況律』 (1971年)である。『無限状況』(1970年)も同様に二種類の木材が対角線上に配置され京都国立近代美術館の階段の後ろにある窓を開け支えている作 品である。菅は繊細なバランスで木を置くことによって、観る者の注意を物体自体へ促すと同時に、それら物質の精密さ、そこに存在する力関係に気付かせる。 その状況は必然的に一時的なものであるが、同時に無形の全体的なものが感じられる。

榎倉康二

榎倉康二 「壁」(1971年)

1971年には「パリ青年ビエナーレ」で、榎倉康二は2本の木の間に 高さが約3メートルで、幅が約5メートルのコンクリート壁をわたす『壁』という作品を発表した。ニュートラルな空間への固い、身体的なこの介入は、2本の 木の相互関係へ注目を引くことだけではなく、その周りの風景との相互関係にも光を当てようとした。

榎倉にとっては、なるべく未加工な状態で存在する「メディウムとしての物質」が興味深いものであった。初期には、油や油脂で紙や壁を浸し、平面の物 質性を露呈することを試みた。自分自身と環境との相互関係を探ることを通し、自己を確認することが目的だった。「肉体と物との緊張感こそ私が探りたいこと であり、そしてこの緊張感が自分自身の存在を自覚しえる証しだと思う」と作家は語った。(※4)

小清水漸

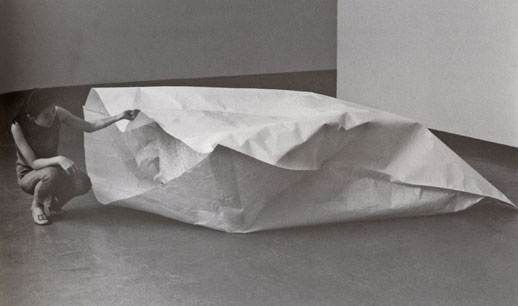

小清水漸 「かみ」(1969年)

概念的には小清水漸の作品は李と菅、両者の作品と類似点を持つ。菅の作品のようにある物体に特有であるが、目に見えない資質に注目する一方、李の作 品のように彫刻の根本を露呈させる欲求と物体の物質性に対する意識のもとに、「もの」を並列させることによって表現している。彼の『かみ 2』(後に『かみ』と改題)(1969年)では、彼は大きな石を更に大きい片方だけ封が開いた状態の和紙の中に置いた。観る者は封筒の中をのぞき、内部の 構造と外部の形状という彫刻的な状況下に存在する純粋な石の大きさと堅さと覆い隠す紙の薄い膜との対比に直面する。(※5)

小清水漸 「70年8月石を割る」(1970年)

「1970 年8月—現代美術の一断面」において展示された『70年8月石を割る』は小清水漸の代表的な作品の一点である。大きな御影石は東京国立近代美術館に運び込 まれ、そこで真二つに割られた。当時関根の『位相—大地』の制作を手伝った小清水は、並置を避けつつ彫刻の原点を探そうとしていた。石を割り、内部を露に する行為は、石そのものを見せるための手段として行われたのである。彫刻の構造を探る他の作品はとして1969年の『垂線』がある。ただひたすら床のある 一点を指し示す分銅とそれを支える天井からの垂直線、彫刻における制作の原点と、垂線という確かに意識する軸が、目に見える形で表現されている。(※6)

高山登

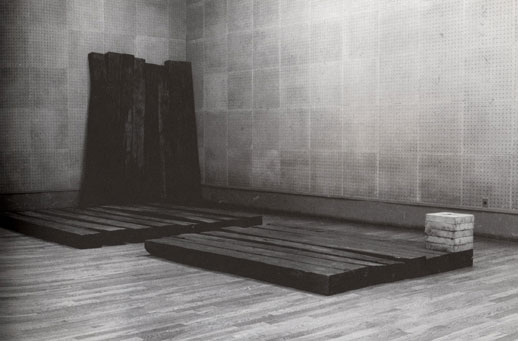

高山登 「遊殺」(1973年)

高山は他の『もの派』の作家と多少異なっている。それは、他の『もの派』の作家が物体を存在するそのままあるがままに提示する点と異なり、高山は明 らかに物体の間の概念的な関係性を提示していることである。高山の『枕木』作品は、既製の素材としての枕木を用いるのではなく、原料のブナ材、クレオソー トの用意から表面の焼き付けまで、高山自身の作品としての「枕木」を制作する為、一定の時間が費やされている。彼にとって枕木は、第二次世界大戦時の日本 の植民地で強制されていた労働についての暗示するものだという。高山は意識していなかったかもしれないが、このような多くの意味合いを含む素材をあつかっ たのは、反米、反ベトナム戦争の学生運動が多く行われていた、当時の不安定な社会と政治状況を反映しているものと思われる。

成田克彦

成田克彦 「SUMI」(1969年)

1969年「パリ青年ビエンナーレ」で最初に発表され、一躍成田の名を広めた『SUMI』は、大きな炭が一列に並べられた作品であり、「つくる」行 為を出来るだけ排除することが意図されている。木を炭化させることによって、創造の過程を自然に任せ、物質の存在感を際立たせた。しかし、彼の作品全体と しては「もの」の物質感ではなく、空間の認識に関する探求である。1969年春には「第9回現代日本美術展」で展示室の中の仕切り壁に鉄の帯を巻き付け、 村松画廊での個展では、画廊の中に仮設壁を設けて画廊空間を縮減しただけの作品も発表した。

最初にも述べたとおり、『もの派』はグループや運動といった緩やかな形でしか定義することはできない。これまで述べたのはそれぞれの作家の活動のほんの導 入的な部分でしかなく、更に考察を深めるとそれぞれの作家の技術や概念アプローチの違いがはっきりとしてくる。戦後の日本美術史に関する研究が広められる につれ、美術史家や評論家は『もの派』という現象の形成、定義、発展に関して議論をするようになっている。皮肉なことに、回顧的な議論や言及が『もの派』 に対してされるほど、作家が当時言っていたことと現在語ること、その他の人々が当時語ったことと現在語ることの間に相違が生じ、時に真実のところを見えに くくしている。2005年10月から12月まで大阪の国立国際美術館で開催された「もの派—再考」展と今年5月に東京画廊+BTAP(北京)で開催された 「What is Mono-ha?」展は、日本現代美術史における『もの派』を取り上げた最近の展覧会である。『もの派』をどのように定義するかということに関しては様々 な議論がなされるにしろ、『もの派』の出現が日本の現代美術とその表現に大きな変化を生むきっかけとなったことは明らかである。

「もの派—再考」のカタログに中井康之が書いた通り、「1968年まで、あるいは1969年を含めて、戦後のあるいは近代以降の日本美術の変遷は、 その多くが欧米の追随でしかなかった。優れた個人の作家たちが、個々の実績を積み重ねる他に方法が無かったのである」。『もの派』はそれ以前の欧米の前衛 芸術を否定し、『もの派』以降の世代の芸術活動に道を開いたと言える。ジャネット・コプロスが「The Two-Fold Path: Contemporary Art in Japan」の中で説明するには、70年代中盤の多くの若いアーティストは『もの派』を否定し、制作、色、主観へと向かっていった。(※7)そのような転 換は一つの決まりきったことのようであるが、日本の若手の作家が西洋の芸術に対してではなく、具体的な日本の芸術活動を標的にしたという点でそれは日本の 現代美術史の中で重大なターニングポイントであったといえるだろう。

—

※1 – Tatehata, A., (2001) ‘Mono-ha and Japan’s Crisis of the Modern’ in Mono-ha, exh. cat. Cambridge: Kettle’s Yard.

※2 – Sekine, N., Aru kankyô bijutsuka no jiden, unpublished manuscript.

※3 – Munroe, A., (1994) p.265, Japanese Art After 1945: Scream Against the Sky, exh. cat. New York: Harry N. Abrams, Inc.

※4 – Okada, K., (1995) p.55, ‘Gendai bijutsu he no toi: busshitsu kara no tankyû to monoha wo megutte’ in 1970nen – busshitsu to chikaku: monoha to kongen wo tou sakkatachi, exh. cat. Tokyo: Yomiuri Shimbun & The Japan Association of Art Museums.

※5 – Groom, S., (2001) p.15, ‘Encountering Mono-ha’ in Mono-ha, exh. cat. Cambridge: Kettle’s Yard.

※6 – Okada, K., (1995) p.105, ‘Gendai bijutsu he no toi: busshitsu kara no tankyû to monoha wo megutte’ in 1970nen – busshitsu to chikaku: monoha to kongen wo tou sakkatachi, exh. cat. Tokyo: Yomiuri Shimbun & The Japan Association of Art Museums. Matter and perception 1970 mono-ha and the search for fundamentals

※7 – Koplos, J., (1990) ‘The Two-Fold Path: Contemporary Art in Japan’ in Art in America, New York: Brant Art Publications, Inc.

和訳:手銭和加子

WIKIPEDIAより

「もの派」は、1960年代末に始まり、1970年代中期まで続いた日本の現代美術の大きな動向である。石、木、紙、綿、鉄板、パラフィンといった〈もの〉を単体で、あるいは組み合わせて作品とする。それまでの日本の前衛美術の主流だった反芸術的傾向に反撥し、ものへの還元から芸術の再創造を目指した。「もの派」の命名者は不明。1968年に関根伸夫が『位相—大地』を発表し、李禹煥がそれを新たな視点で評価し、理論づけたことから始まる。このふたりが始めた研究会に、関根の後輩である吉田克朗、本田眞吾、成田克彦、小清水漸、菅木志雄(いずれも多摩美術大学の齋藤義重(斎藤義重)教室の生徒)が参加し、つぎつぎに作品を発表したことで注目された。かれらは「李+多摩美系」と呼ばれる。ほかに「芸大系」の榎倉康二・高山登、「日藝系」の原口典之が注目すべき活動をしている。

『美術手帖』1970年2月号が「発言する新人たち」という特集を組み、座談会に「李+多摩美系」が顔を揃えた(ただし本田眞吾は欠席)。これが事実上の「もの派宣言」といえる。しかしかれらは自主企画展を行うことなく、1970年夏ごろからそれぞれの作風に分散していった。

1970年代、「もの派」を論じることが比較的多かったのは峯村敏明(美術評論家)であり、後続世代の立場から「もの派」を激しく批判し、結果として歴史化に寄与したのが彦坂尚嘉(美術家)といえる。

欧米のミニマル・アート、アルテ・ポーヴェラとの類似を指摘されることが多い。

21世紀の「もの派」とは?

第二次大戦後日本の美術界では、敗戦によって奪われた日本人固有のアイデンティティを再び取り戻すべ

く、多くの作家が様々な実験的な活動による模索を続けていた。「個の連携」をベースに作家たちは大きな

目標に向かって、ぼやけた輪郭のような緩やかな共同体の中で数々の痕跡を次世代に残した。

そうした過程を実践した20世紀後半の偉業として、現在に明白に刻まれている代表的なムーブメントと

聞かれると、誰もが「具体美術」と「もの派」、この二つと言うであろう。その影響力が如実に示されてい

るのが、これらのムーブメントに参加していた作家の多くが、いまだに第一線の作家として活躍していると

いう事実である。「もの派」が成立してすでに30年以上が経過し、さらに「具体美術」においては50年超

である。この事実を不思議に感じるのは私だけではないだろう。今現在の現代アートブームはいずれ終焉す

ると、バブルを経験した私たち以上の世代の大半は不安に苛まれながら今を生きている。しかし世紀をまた

いで着々と制作・発表を続け、今なおその評価が変わらない、むしろ上昇の機運さえ強い彼らが現在に残っ

ている理由は、当時のセンセーショナルな評価と人生の年輪としての経験のみでは無いはずだ。

「具体」と異なり「もの派」には、作家による明白なマニフェストは存在しない。時代の違いもあるであ

ろうが、彼らを一つの運動体として定義つけたのは西洋美術史の知識を持ち込んだ評論家たちであった。結

成および解散の事実も存在せず、ゆるやかな個の集合体としての作家間の功利的な交流によって、当時の時

代性と共にその思想を各自の作品の中で深めていった。ある意味現在の社会における人間関係の理想的な構

築の手法ではないだろうかと私は思う。物質そのものに焦点を当てる手法は「具体」から継承したものであ

るが、そこに更なる深みを求めるために形而上学的なアプローチをおこない、それによって科学、身体、制

作技法そして哲学へと作家が自然に集散の過程をたどることの面白さも魅力的であるが、今の時代のアート

を見つめなおしたときに、分散した後のそれぞれの「もの派」の作家の活動が、実は次世代のステージを示

唆していたという事実を興味深く感じる。

関根氏のスタイルも《位相-大地》を軸に、位相幾何学を基にした空間という概念から物質そのものの意

味を問いかける作品を作り続け、現在はそれ以前の平面の世界に再び回帰している。しかし現在の氏の位相

絵画には、従来の金箔の表面の上に岩絵具が添えられている。作品における箔の存在は具体性のある色彩で

はなく、反射するものとして周辺の空間を包含するものであると関根氏は言う。この空間概念としての位相

絵画に不意に加えられた岩絵具。その存在に込められたものは「歴史」。視覚的に存在しない位相空間に現

実的なものが加わることによって、未来の神話を示唆しうるこの新たなスタイルの位相絵画を、私は「科学

から物語性への再回帰」と捉えてみたい。

近年の現代美術は人間の身体感覚を見つめなおすことを目的に、小谷元彦の《New Born》や名和晃平の

《PixCell》に代表されるようにその手法を科学の分野に求めるいわばミクロ的視点で表現しているものが目

立つ。それらは飽和状態の資本社会から僅かながらでも新たな富を搾り出し続ける現代社会を具現したとも

言えるが、次の未来を創り出すためにもう一度アナログな物語性を取り戻すべきである。悲しくも自ら作り

上げた人工物に翻弄される人類へ新たな生きがいを提示するためにも、関根氏の岩絵具は一見シンプルな変

化であるが、歴史の中に生きそこから得るべき謙虚さが今回の新作に込められていると信じたい。

YOD Gallery代表/キュレーティング・ディレクター

|

<noscript></noscript>

<form id="coform" action="http://petapetahirahira.blog50.fc2.com/?no=57&ul=d6472e697b4b6e41" method="post" name="comment_form">

吉原治良展(東京国立近代美術館)★★★★

吉原治良は日本の現代美術で重要な役割を果たした作家なのだから、わたしのような年寄りではなく、若い美術学生もたくさん来ているだろうと会場に行った。ところが、あに図らんや、会場は閑散として、若い来場者は見かけず、ぽつりぽつりいる客もみな老人ばかりだった。 中に、開襟シャツにパナマ帽を被り、よろよろしながら熱心に抽象画を見ている老人がいた。抽象画をなぜそんなに近くで見るのか怪訝だが、老人は夢中のあまり、ガムテープの禁止線を越え、そのたびに女性監視人に注意され、注意されるたびに失敬々々と隣の絵に行くのだが、また、踏み越えるという具合で、女房は、それがおかしいと、わたしを突つくのだ。 まあ、絵を傷つけるわけでもないのだから、ほっといてやればいいと思うが、そうもいかないのだろう。この老人は、きっと自分の若かった頃のことを思い出し、懐かしんでいるのだろう。 それにしても、若い人がいないというのは、どうしたわけだろう。 この展覧会は吉原治良の生誕100年記念のサブタイトルで、大阪名古屋東京仙台と一年かけて全国を巡回する大回顧展なのだから、もう少し若い客を集めてもよいと思うのだが、あまり話題にならないようだ。 というのも「具体」派は、若いメンバーが過激な実験をしていたのに比べ、主宰者の吉原はいっときは絵の具の塊をこすりつけたような絵を描いていたが、その時期を除いて、終始一貫して、オーソドックスな抽象画を描いていたからだ。アート志向の現代の若者には、海外の動向が重要だが、いくら吉原が海外で認められたといっても、昔のこと、今さら、見ても仕方ないのかもしれない。 吉原の抽象画は海外の作家の影響が見て取れるけれど、どれも、吉原の日本的な美的感覚が生かされており、この美的感覚が、『円』の書道的な抽象画につながっていくように思える。吉原の『円』はシュプレマティスムでもミニマリスムでもなく、日本的な調和や無や余白の美なのだ。 吉原の抽象画がそれなり美しいと思うのだけれど、それはデザインや模様の美しさで、たとえば、モノ派の李禹煥などに共通する物足りなさがある。 わたしには、抽象画より具象画のほうが面白かった。二科会の第九室に参加する以前の風景画に、芦屋の造成地を描いた風景画(風景B)があるのだが、自然と人工が重なりあった風景の中に地図の看板や階段、池などがあって、まるでホックニーの逆遠近法で描いた風景画のように仕上がっている。 また、抽象画が描けなかった戦争中の絵には、おそらく前衛の洗礼を受けたためだろう、一層魅力のある具象画を描いている。中でもわたしが好きなのは『潮干狩』で、これは、禿げた筆でカスレたように描いた浜辺で、潮干狩りや釣りをする人が蜃気楼のように浮かんでいる幻想的な絵なのだが、戦争中の画家の孤独が見事に迫ってくる絵である。 吉原は「他人の真似をするな」という藤田の言葉にしたがって、いろいろな試みをするが、抽象画を除いて、どれもが未完成だったような気がする。 戦後、吉原が「具体」のパトロンとして、凡庸な抽象画を描いたことを、わたしは残念に思うものである。もう少し、長生きしていれば、ふたたび具象に戻って、こんどこそ誰の真似でもない自分の絵を完成できたかもしれない。それは今となってわからない。 彼が本来持っていた日本的な美的感覚は、抽象画において最も生かされているのかもしれない。 |

山中 俊広