(1)きのうの「いまこそわかれめ」は、「今が別れ目(別れる時)」とずいぶん後まで思ってました。

「め」が助動詞「む」の已然形であること、「め」の活用が「○〔マル〕 ○〔マル〕 む む め ○〔マル〕 ×」であること、「~こそ~め」が係り結びであることは知っていたはずですが・・・まあ、あまり考えていなかったということですね。

ハジカキついでに書いておきますと、「おも~えば いと~とし なが~としつき」のところもそうです。

ここは、「いととし」をてっきり「いとおしい」と思い込み、「思えば愛しい長い年月」と理解してました。これでも気持ちはわかるでしょ?うふふ。ともかく、「いと=たいそう」、「とし=疾し」ですから、「思えば、あっという間に過ぎてしまった」です。ああ度し難い!

(2)きょう、昔の童謡とか唱歌にどんなものがあったかと思い立って、少し棚を見ていきました。すると、なつかしいのが出てきました。

一つは、高校時代の歌集です。

大きさ:文庫本大

おそらくみなさんの学校でもこういうものを配布した(買わされた)かもしれません。というのは、表に自校名が入っていて、いかにも自校の独自の歌集であるかのように装っていますが、中をのぞくと、見開きに「仰げば尊し」、次のページに「校歌」、その次のページに「生徒会の歌」と「応援歌」という順に配置されて、オリジナル〔自校のもの〕はここまでで、そのほかは会社でも「うたごえ喫茶」でも使える普通の歌集だからです。

(3)奥付に「音楽教育社 昭和42〔1967〕年3月発行 定価90円」とあります。

おそらく、音楽出版社が高校に、校歌や校名を入れて配布すること提案したのでしょう。

定価の90円は、この当時、岩波文庫には定価いくらと書く代わりに、★印を付けて、1個だと50円、2個だと100円というように表記していましたが、90円は★2個分に相当するので、現在だと700~900円くらい・・・でしょう。

内容は、世界各国の歌・民謡、日本の流行歌などまで集められた200㌻を超える良い歌集です。きょう見た限りでは、いまでも歌えますから、きっとボケ防止に役立ちますね・・・。もちろん、軍歌は入っていません。

(4)懐かしさついでに、もう一つ載せておきましょう。

現在のことはわかりませんが、当時はよく知られた「歌声ホール」だったようですから、ご存じの人、行ったことがある人があるかもしれません。

縦73✕横112mm 256㌻

奥付によると、「歌声ホール 炎」というのが正式名称です。

場所は、「京都市四条河原町西入ル」、電話〔当時〕075-22-3816です。

(5)これは、昭和42〔1967〕年11月11日に京都へ修学旅行へ行ったときに、その道に通じた友人〔その後の消息不明〕に誘われて出かけたのでした。

もう何を歌ったかも何を話したかも覚えていませんが、同席した人と話が合ったので、サインをお願いしたところ、「代﨑〔しろざき〕」と書いてくれました。京都の人だといってました。もちろん女性です。う~ん!ロマンチックですねぇ。

When I was young・・・。

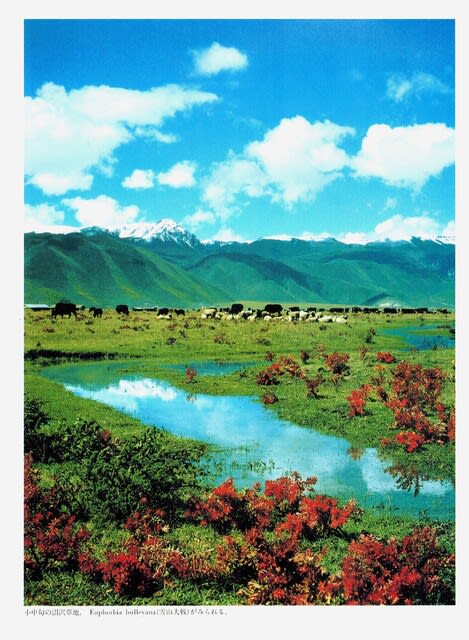

ロウバイ:きょう15時ころ

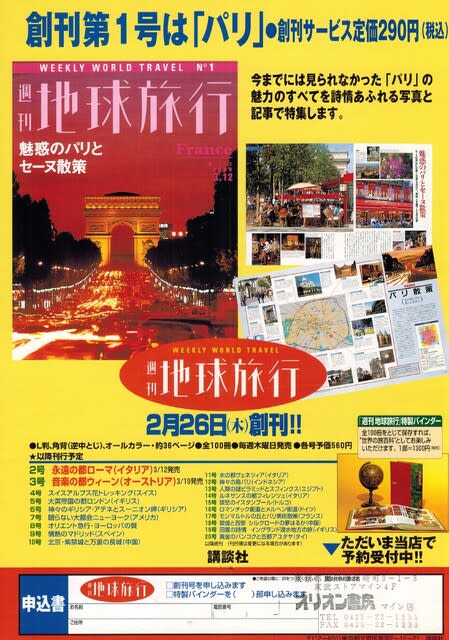

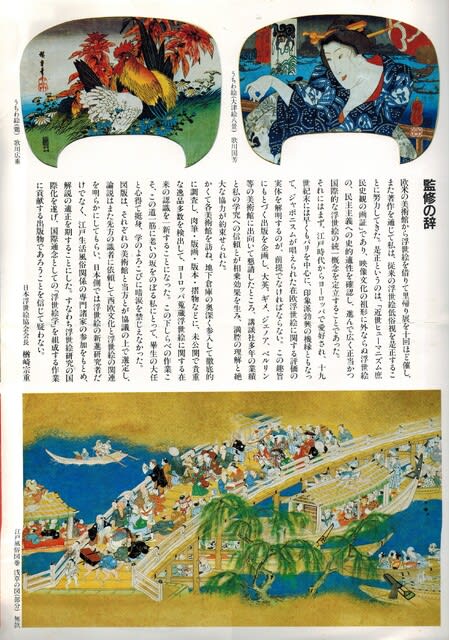

【コレクション 215 秘蔵浮世絵大観】

このパンフの大きさはA4判4㌻です。A3判の用紙を二つ折りしてできています。

どのページもカラフル・豪華ですから、4㌻とも載せて一切の説明を取りやめとすることにします。なお、刊行は昭和62(1987)年12月から始まったようです。

1㌻

2㌻

3㌻

4㌻

以上です。

今日はここで。明日はお休みです。

西北の空:きょう18時ころ