(1)今日は、予定通り、出かけてきました。楽しかったけど、だいぶくたびれました。やっぱり家で作業をしているのがいちばんラクです。

週に一度は山へ行くか町へ行くか、とにかく動くことにして、ここのところ皆勤賞です。やっぱり、出れば出たなりのことはあります。

(2)ひとつは、資料収集のほかに、偶然ある人と話すことがありましたが、そしたら、その人は『御料局測量課長 神足勝記日記』(J-FIC)をご覧になったようで、ずいぶんのお褒めのことばをくださいました。

えっ、なんといったか?

それは、自分では言いにくいものです。まあ、婉曲に、丁重に、です。ありがたいことです。

(3)もう一つは、車中です。

家にいると机にしがみついて作業ばかりで、どうしてもアレコレの本を読むことがなくなってしまいがちです。その点、電車に乗ると本が読めます。

暮れから先日までは、若山牧水『みなかみ紀行』(中公文庫)を持って出て、もう何べん読んだか・・・。群馬のことが出てきますし、沼津や天城のこと、とくに御料地や御猟場という言葉が出て来るところがありますから、けっこう繰り返して拾い読みをしました。

(4)今日は内田洋子『モンテレッジョ 小さな村の旅する本屋の物語』(文春文庫、2021年)を持って出ました。内容は読んでのお楽しみとしましょう。

もうお読みになった方もあるでしょう。私はだいぶ前に買って、積んでおいて、時々写真だけ見たり、拾い読みしたりしてきましたが、今日は前から4分の1くらいまでいきました。

テレビでドキュメンタリー番組でも見ているかの印象の本です。今週はこの続きをキチンと読む時間を作るつもりです。

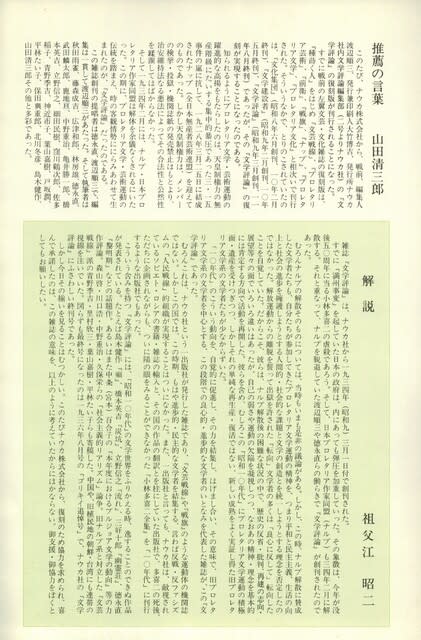

【コレクション 148 女子青年界】

キリスト教については、群馬県の甘楽教会や安中教会のことをどこかで書いたと思いますが、神足勝記の関係でもかかわりがあり、一時期ずいぶん調べました。今でも注意しています。

特に、熊本出身の徳富蘇峰・蘆花、竹崎順子、その関係の矢島楫子、大久保真次郎・音羽・久布白落実などの活動の影響は大きく、群馬県に遊郭や赤線がなかったのはそのことが大きいといわれています。今でも内村鑑三の胸像を飾っている病院があります。

このパンフは、大きさはB5判8㌻です。B4判の用紙2枚を重ねて二つ折りしてできています。

1・2㌻ 下に載せました。

3㌻ 内容見本

4~6㌻ 写真と推薦文

山口光朔 女性史の資料としても

関屋綾子 先達の誠実な歩みを辿る

水田珠枝 女性史研究の幅を広げる

笠原芳光 自由で快活な精神

一番ヶ瀬康子 真髄をふまえた活用を

7㌻ 関連雑誌の宣伝

8㌻ 刊行案内 全3巻・別冊1 体裁:A5判(1~32巻)、B4判(33巻)

ページ数21,866 本体揃価格748,000円 別冊22,000円

1992年刊 不二出版

1㌻

2㌻

以上です。

今日はここで。