(1)肝要峠で昼食をとりました。右から麻生山、タルクボの峰、左へ金比羅尾根と続きます。

手前は整地されて、花粉の少ないヒノキの樹種(暮れに聴いた話)が植えられています。

あたりには、クマンバチ5~6匹が飛びかっていました。人なつこいのか、好奇心が強いのか、近づいてはホバリングしてこちらの様子を見ます。しかし、写真におさめようとすると、ピューッといってしまいます。それを何回か繰り返していると、ひらひらとアゲハチョウがやってきてとまります。でも、これも取ろうとすると、飛び立って行ってしまいました。

(2)肝要峠の下の林道脇に山桜が咲いていました。

1.もうだいぶ散り始めていました。

2.アゲハチョウが来て蜜を吸っていますが、この写真では識別ができません。

(3)道には野イチゴの花が見えましたから、よい時期に来れば、赤い実を楽しむこともできる・・・。そんなことを思いながら下り始めました。

(4)少し下ってからの道の様子です。 これなら馬も通れるでしょう。良い道です。

1.

2.

(5)朴が芽吹いていました。ほれぼれとする夫婦の大木でした。

(6)新緑の中に赤く桜の喬木が見えました。

(7)脇を見ると、新緑が深く覆っていました。

(8)こうして降りたところ、この道の上り口は、私が登りに使った林道を入ってすぐのところにある、危険注意の看板も出ている崩壊寸前の廃屋を過ぎてすぐのところを左に入る道とわかりました。

私がこれまで登った道はいわば「直道」です。これに対して、ここで下ってきた道は「九十九折れ」です。ですから、やや距離が長くなりますが、それでも1時間くらい見ておけばよいでしょう。どちらも地図にはありませんが、オススメです。上がってから肝要へ降りるのもよし。戻るのもよし、ですが、やはり山ですし、人通りがないので、注意してください。

(9)降りて、青梅の吉野街道、稲荷神社バス停に向かうと、野生のスミレが当り一面に花盛りです。歩いては休み、休んでは歩いて楽しみながら行くと、今度はタンポポが列を作って咲き誇っていました。舗装を突き破って出ています。

おもしろ~い! つぎの詩、「どんぐり」のメロデイーで歌ってみて。

〽タンポポ ポコポコ 芽を出して 道路を押し上げ さあたいへん・・・。

これだね!人間もポコポコやったらどうだろう!

「アベ政治を許さない」とか、「アメリカから日本を守れ!」ってね。うふふ。

それにしても、

日本代表なのに「格下」だってよ! じゃあ、まだ幕末かい?

花粉にまみれてます

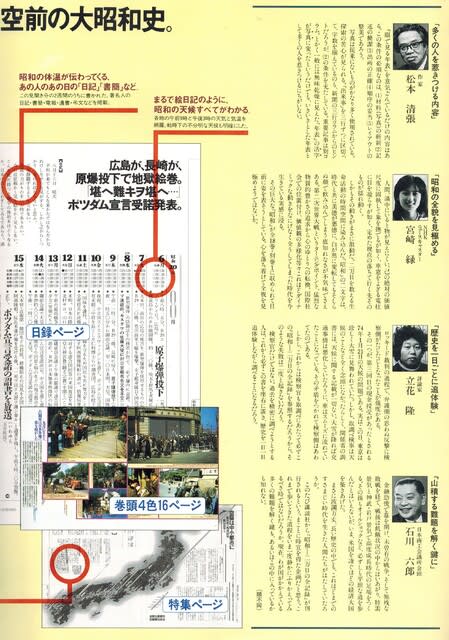

【コレクション 217 大黄河】

これは、NHKが1987年放映した同名の番組の取材記です。私は、本は見ていませんが、番組を見て、黄河の雄大さや中国の広さに感動しました。幸いなことに、これが最近(2~3年前)再放送されて、感動を新たにしました。

パンフの大きさはB5判4㌻です。B4判の用紙を二折りしてできています。下に4㌻とも掲載しましたからご覧ください。なお、2㌻に流域図、4㌻に刊行案内があります。説明は略。

1㌻

2㌻

3㌻

4㌻

以上です。

今日はここで。明日はお休みです。

黄昏の月に電線:くびれて見えます。