(1)今日は、終日、ここのところの新聞を読み、テレビのニュース番組を追い、検索をして終わりました。

今日の結論は、またまた、要するに「アメリカから日本を守れ」です。

(2)これは、もちろん「鎖国」のような対応をせよということではなく、どの国に対しても、自立した国として外交関係・貿易関係を築く必要があることを、これまで「友好国」とか「同盟国」とかいってきたアメリカが自らそのことを証明してみせたということです。

(3)誰でもよく知っているように、アメリカは「年次計画」などを作成して、長期的・計画的に日本に対して様々な要求をしてきました。その中には、今回と同様の高関税を自動車に掛けるなどのことがありました。そのために、日本の自動車産業は関税の低いメキシコなどの周辺国へ生産拠点を移すなどの対応を迫られました。

(4)そういうことと並んで、今まさに日本で起こっているコメや穀物などの農産物の輸入を迫りました。日本の政府(自公政権)はこれに屈して、補助金まで出して減反政策を強行し、その結果、食料自給率はカロリーベースで40%を切って低下しています。小麦は85%、大豆は90%以上、肉類47%、乳製品 38%、果物60%を輸入に頼っています。

日本の農耕地の豊度は高く、耕地当たりの生産性も高いですから、国内的にも国際的にも自然条件や気象変動の影響を受けやすいは食料確保をに努めることは、林業や漁業も併せて安全保障上の重要事項です。

仮に、今度のことで対抗措置として日本がアメリカからの輸入農産物に高関税をかければ、アメリカの農業が打撃を受けますが、それよりも、日本の国民の食生活にも大きな影響が出ます。

(5)最近、郵政の話が出ました。これもアメリカの金融資本が200兆円といわれた郵貯・簡保資金を狙って民営化がやられたといわれていますが、郵便の株を買い戻して「国営化」の話が出ています。あの政策は、先例としてドイツで失敗だったことがわかって元に戻そうとしているときに、批判を無視して実行したものでした。

(6)いま政府は歴史的な事態に対応を迫られています。

ここで大事なことは、アメリカがとった関税政策が、これまでの「敵対国」にだけとった政策ではないということです。世界を相手にしたものです。その多くは「自由貿易」の友好国でしたし、少なくとも日本は自ら「友好国」と称してきた国です。その友好国日本はこれまでにも何度もアメリカの要求を飲まされてきましたし、今度もそうです。

(7)「友好国」なのに守られない?

なぜそうなるかというと、「自立しない友好国」=「従属国」だからです。少なくとも日本はそうです。経済的に大国になっている日本のはずなのに、これまでも都合悪くなると、オヤブンのアメリカに「煮え湯を飲まされる」、その連続でした。友好国だから煮え湯を飲まされ続けるのです。ヤクザの親分が機嫌が悪いと手下をぶん殴るのと変わりません。

そうなる理由は、一言で、「日米安保」があるからです。そのもとで「友好国」なんていっているからです。ですから、課題は、「安保廃棄の政府を作れるか」にかかっています。

近所の花桃(4月3日)

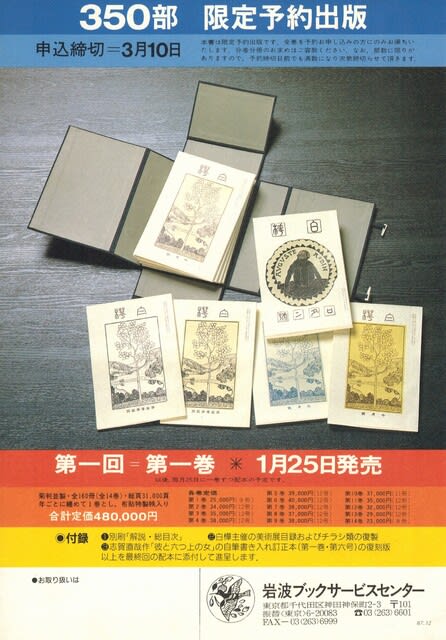

【コレクション 207 白樺】

このパンフの大きさは、B5判6㌻です。

全体は、

1㌻ 下に掲載

2~4㌻ 推薦 阿川弘之 むせ返るような同人たちの息吹き

紅野敏郎 「白樺」万歳

全巻の構成

執筆者一覧 この箇所を下に掲載

挿画作家一覧

5㌻ 復刻にあたって 岩波ブックセンター 1987年12月ほか

「發刊に際して」から

創刊号目次裏の言葉

6㌻ 刊行案内 復刊見本

体裁:菊判 全160冊 総頁31,000㌻ 付録別冊「解説・総目次」

定価:合計48万円 岩波ブックセンター 1988年1月刊

1㌻

このデザイン者は有島壬生馬のようです。

下の2~3㌻の下段左に同じデザインのものがあり、有島壬生馬とあります。

2~3㌻

執筆者に浅川伯教・巧兄弟の名が見えます。

上下は各号の表紙。この挿絵が魅力的です。下の6㌻にもあります。

6㌻

以上です。

今日はここで。明日はお休みです。

西の空(16時頃)

)

) 西の空(16時半頃):見る間に雲が消えていき、北側は青空になりました。