(1)むかしは、大気が不安定というと、雷がなるとか、突風が吹くとかいうのが多かったように思いますが、このごろは、きょうの宮崎県や、ちょっと前の茨城県などのように、竜巻の心配も必要になりました。

私などは、実際に経験したことがありませんから、あの、地上から空に向かって渦巻いて延びる竜巻のさまを見ると、戦慄を覚えます。実際、きょうの宮崎県での台風被害もすさまじい破壊力を示してました。

(2)いつも言うことですが、軍事は外交の力〔言葉の力〕で避けることができますが、地震・噴火・竜巻・雷・台風などは、備えを万全にして、被害を最小限にするしかありません。調査・観測体制を強化し、防災のプロの組織を作るようにしましょう。

日本が最も警戒しなければならないことは、平和憲法を壊さないこと、同時に、小泉純一郎内閣のイラク派兵から前のめりになってきている、アメリカの世界戦略の片棒を担がされないようにすることです。その意味で、金子兜太さんの「アベ政治を許さない」は言いつくしている、と思っています。

はやく武力の時代を終わらせるようにしましょう。

アケビ がんばれ!もうじきだ。

【コレクション 72】

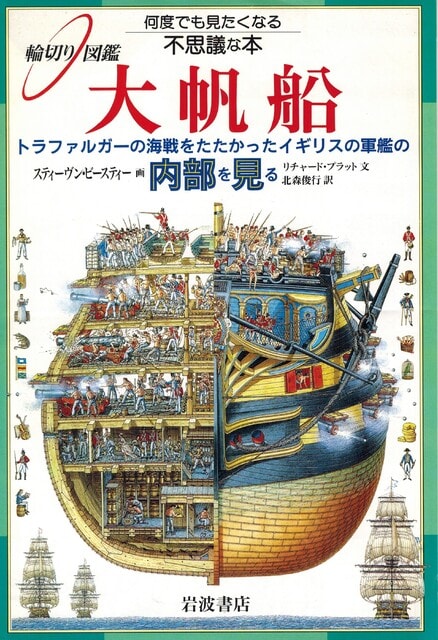

きょうは、『大帆船』です。これは、イギリスの軍艦の話です。

上で軍事を批判しておいて軍艦を取り出すとは「なんだ」、「けしからん」という人もあるでしょう。しかし、軍事は金がかかる財政問題なのです。日本の防衛費〔軍事費〕も、つい最近まで4~5兆円でしたが、岸田内閣の置き土産で8兆円を超える規模に膨れ上がります。この3~4兆円があるだけでも、火山の研究から農林漁業、中小企業、福祉・年金、授業料免除、奨学金給与などなどいろいろ対策を工夫できます。

まあ、ともかく次のパンフをご覧ください。なにがわかりますか。

このパンフは、大きさは A4判、4㌻です。

1㌻ 上掲

2~3㌻ 刊行にあたって 内容案内

*3㌻は下に載せます。

4㌻ 内容見本 装丁見本〔おおむね1㌻・3㌻と同じ〕

刊行案内 350㎜✕265㎜ 32㌻ 1800円 1994年4月刊 岩波書店

以上です。

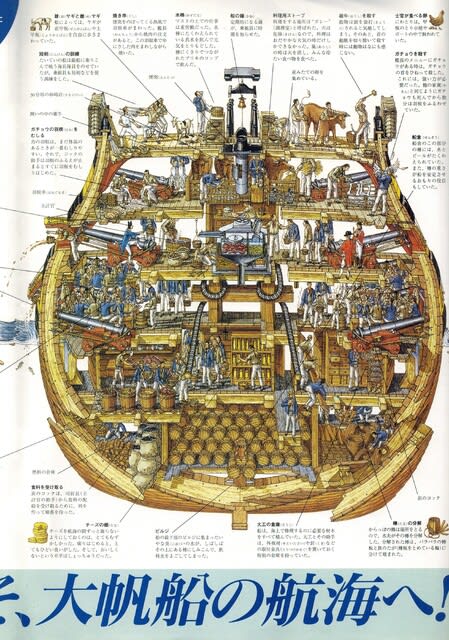

これを見ると、とりあえず、大型船・火器(鉄砲・大砲)が見えます。刀・弓矢・投石器ではありません。武器が進化しているのがわかります。

刀・弓矢・槍なら自弁できるかもしれません。しかし、鉄砲は一人で操作できますが、その購入費や火薬代は個人負担では限界があります。火薬代をケチって打つのをためらうようでは戦争になりません。

そして、これが船や大砲となると、もはや集団でないと操作できませんし、その操作技術も、知識として習得し、各人がその持ち場で存分に行動できるように訓練しておかないと使い物になりません。

もちろん、その前に大砲や火薬の製造費・購入費は個人負担というわけにはいきませんから、その資金をまかなうのに足りる資金力を持つ人、とくに国家のように膨大な財政資金を動かせる権力が背景になければならないということになります。そうすると、一方にその知識を教育できるシステムがあることや、資金を経理する知識を持つ人がいて、さらにそれを教育できるのでないと成り立たないことになります。王様の時代も、近世に近づいてくるにしたがって、このことが重要になってきます。財政学でいう官房学の時代がそれです。それに成功したのが、当時のドイツでは、ハプスブルク家やホーエンツォレルン家〔フリードリッヒ大王〕だったわけです。

もう端折りますが、これが王様が強い軍隊を持てるようになる背景です。これがあって、この図のような場面も可能となりました。

そして、この舞台裏を描いたのが次のページです。

目いっぱい大きくしましたが、天眼鏡があっても読みにくいかもしれません。何をやっているかだけでも見てください。一番上の右では、牛のと殺や鶏の卵とりなどもやっています。

ちなみに、この間、あるテレビ番組を見ていたところ、「トイレはどこにあったか」という設問がありました。

答えは、帆船は後ろから吹く風を帆に受けて前に進みますから、舳先です。

きょうはこの辺で。

図書館で見た表示

「個〔人で使える〕室=individual room」です。

では、「個人の部屋」は? 「個人のもの」は?

おもしろいですね。ヒマな時に考えてみてください。

では。