今日は、肝要の清水氏宅を辞去してからの行程です。念のために地図を載せておきます。

(1)肝要から遡って、「No.371 金比羅尾根縦走 4」の(6)に載せた、切通しのところの「御大典記念」碑を見ました。改めて碑の表と裏を載せておきます。

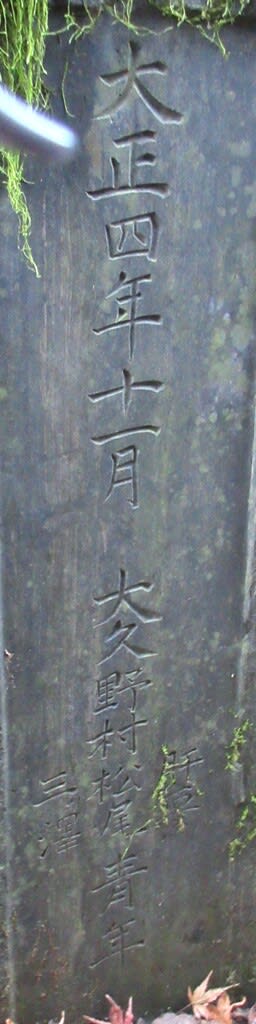

裏側を見ると、「大正4年11月」とありました。したがって、この「御大典」とは、昭和天皇ではなく、大正天皇の即位を表しています。これについて、前回の分の訂正をしておきました。

ちなみに、この碑を建設したのは「大久保村 肝要/松尾/三ツ沢 青年」とあるのが見えます。

表 裏

(2)ついで、さらに遡って、「白岩滝入口」を通過、三ツ沢の「改修記念」碑を見直しました。

前回は道路から適当に撮ったまででしたが、今回は所有者のお宅に入らせていただきました。といっても不在でしたから、そっと草を踏み倒して写真を撮らせていただきました。なお、これに基づいて「No.371 金比羅尾根縦走 4」に載せた【解読文】の訂正をしました。

なお、裏面は「寄付者芳名」です。

(3)下って白岩滝に向かいました。バス停から白岩滝まで950mです。

この写真は、帰りにここを通過したとき(16時頃)に撮ったものです。

バス停 入り口

(4)白岩滝:

この写真よりも実際の方がさわやかです。

右の道を上がって沢沿いに進みます。このあともこのような滝がしばらく続きます。

1. 2.ルートが見えます

(5)林道に出ました。正面のガードレールの右脇を直進するのが「やさしい道」、林道に沿って左方向へ200mくらい行ってから登るのが「険しい道」です。私は、当然?左へ行きました。

(6)入り口:

仕事をしている人がいました。「どこから来たのか」と聴いてきたので、「青梅の方からトンネルの上を越えてきた」と話すと、「あそこを伐採したのは自分たちだ」といい、この先の情報をくれました。

このコースは難路ですが、とくにキケンということはありません。いくつか岩場を越えるので、それなりに脚力が要るコースですが、いきなりハシゴと大岩が現れますから、じきに覚悟ができます。

(7)ずっと急登で、いくつかの岩を越えて、正面の向こうからたどり着きました。

左後ろが麻生山、右方向が金比羅尾根(五日市方向)です。

実は、[No.373」の(4)で書いた「女5人男一人のグループ」と出会ったのはここのすぐ後ろです。

(8)麻生山:14時前に到着。向こうに、越えてきた肝要峠のある伐採地が見えます。

(9)このあとは、もう遅くなったので日の出山には上がらず、12月3日の転倒事故の下を通過して旧道を降りてつるつる温泉の付近、三ツ沢に出ました。

その前に、林道に降りたとき、アリバイを作りました。これも「自撮り」ですね。

(10)歌碑:

このあとは、もうバスは行ってしまいましたから、肝要まで歩いて、梅ケ谷〔うめがた〕トンネルを潜って、青梅の稲荷神社バス停に行き返りましたが、その前に、切通しのところで、旧道の方に回ってみました。すると、歌碑がありました。

1.

一応の読みです。3句あります。順に:

山之雨 彼方の葛の 葉を鳴らす

鯉は口 鳴らして秋の 陽を呑める

鳶に陽を 残して翳る 枯れ野かな

詠 松澤美聲 落款

書 杉山夢泉 落款

2.

これはまだ自信がありません。とりあえずの読みです。1首:

阿じさいこむらさよ ふかめ暁の 庭辺さやかに 霧共に雨降る

詠 松澤美聲 落款

書 杉山夢泉 落款

今日はここまでにしましょう。

16時頃の西の空