この絵は、ギリシャの哲学者たちが描かれています。

バチカン美術館の署名の間という部屋にあります。

キリスト教の総本山にギリシャの哲学者という点がルネッサンスですね。

ーーーーーーーー

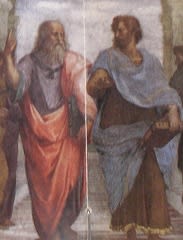

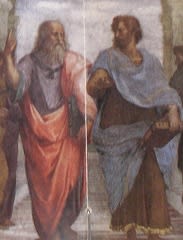

中央にいるのが、プラトンとアリストテレスです。左がプラトン(ソクラテスの弟子です)で、顔はレオナルドの顔を使っています。右がアリストテレスでミケランジェロの顔を使ったと言われています。

ラファエロは、レオナルドもミケランジェロも尊敬していたので、尊敬する二人の顔を使わせてもらったということです。

ーーーーーーーー

蒲田行進曲様のおっしゃる通り、ラファエロの恋人(マルガリータ)とラファエロ自身が絵の中に描かれています。しかも、二人とも体は斜めですが、視線はまっすぐこちらを向いています。二人をくっつけたら、なかよくカップルになるように、同じ高さで描かれています。

この恋人は、パン屋の娘で、フォルナリーナと言われます。粉挽き娘という意味です。

フォルナリーナをモデルにした絵が、二枚ありますが、一枚は上半身が裸で、胸が見えています。ラファエロは身分の高い人と婚約をしていましたが、フォルナリーナを好きだったので、結局結婚はしませんでした。フォルナリーナとも結婚はしないまま、37歳の若さで亡くなってしまいました。

過労死だろうと言われています。

ーーーーーーーーー

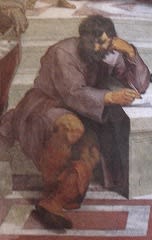

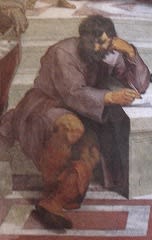

この絵を描いているときは、ミケランジェロが隣のシスティーナ礼拝堂で天井画を描いている時でした。一番手前の頬杖をついている人物は、初めの計画ではいませんでした。この絵だけ少し描き方が違うので、ラファエロはミケランジェロの天井画を見て、ミケランジェロの描き方を真似したくなり、後から描き足したのだといわれています。まるで、技術を盗んで、描いたようなことを言われました。

もっと、酷い説になると、この部分だけミケランジェロが描き足したのだという噂まで、出ました。この人物のモデルもミケランジェロではないかと言われています。しかし、いろいろな本を読むと、そうではない人がモデルだと描かれているものもあります。

ーーーーーーーー

絵の中には、アレクサンダー大王や、ソクラテス、ユークリッドまたはアルキメデス、ピタゴラスも描かれているようです。

アレクサンダーは、画面の左の兜を被っている人物です。その2~3人右のグリーンの服を着ているのが、ソクラテス。

右下のコンパスを持って、地面に何かを書いているのが、ユークリッドまたはアルキメデス?

左下の本を持った学者がピタゴラスだったと思います。

アレクサンダーの家庭教師がアリストテレスです。

ソクラテスとプラトンが40歳くらい違い、プラトンとアリストテレスがやはり40歳くらい違うと私は把握しているので、アレクサンダーとソクラテスが、同時に描かれたら、本来はありえないことなのですが、有名人をみんな描きたいので、そういう歴史的な事実は無視して描いてありますね。

ギリシャの哲学者については、どの人が誰なのか、ラファエロははっきり示さなかったようです。だから、いろいろな説があります。

バチカン美術館の署名の間という部屋にあります。

キリスト教の総本山にギリシャの哲学者という点がルネッサンスですね。

ーーーーーーーー

中央にいるのが、プラトンとアリストテレスです。左がプラトン(ソクラテスの弟子です)で、顔はレオナルドの顔を使っています。右がアリストテレスでミケランジェロの顔を使ったと言われています。

ラファエロは、レオナルドもミケランジェロも尊敬していたので、尊敬する二人の顔を使わせてもらったということです。

ーーーーーーーー

蒲田行進曲様のおっしゃる通り、ラファエロの恋人(マルガリータ)とラファエロ自身が絵の中に描かれています。しかも、二人とも体は斜めですが、視線はまっすぐこちらを向いています。二人をくっつけたら、なかよくカップルになるように、同じ高さで描かれています。

この恋人は、パン屋の娘で、フォルナリーナと言われます。粉挽き娘という意味です。

フォルナリーナをモデルにした絵が、二枚ありますが、一枚は上半身が裸で、胸が見えています。ラファエロは身分の高い人と婚約をしていましたが、フォルナリーナを好きだったので、結局結婚はしませんでした。フォルナリーナとも結婚はしないまま、37歳の若さで亡くなってしまいました。

過労死だろうと言われています。

ーーーーーーーーー

この絵を描いているときは、ミケランジェロが隣のシスティーナ礼拝堂で天井画を描いている時でした。一番手前の頬杖をついている人物は、初めの計画ではいませんでした。この絵だけ少し描き方が違うので、ラファエロはミケランジェロの天井画を見て、ミケランジェロの描き方を真似したくなり、後から描き足したのだといわれています。まるで、技術を盗んで、描いたようなことを言われました。

もっと、酷い説になると、この部分だけミケランジェロが描き足したのだという噂まで、出ました。この人物のモデルもミケランジェロではないかと言われています。しかし、いろいろな本を読むと、そうではない人がモデルだと描かれているものもあります。

ーーーーーーーー

絵の中には、アレクサンダー大王や、ソクラテス、ユークリッドまたはアルキメデス、ピタゴラスも描かれているようです。

アレクサンダーは、画面の左の兜を被っている人物です。その2~3人右のグリーンの服を着ているのが、ソクラテス。

右下のコンパスを持って、地面に何かを書いているのが、ユークリッドまたはアルキメデス?

左下の本を持った学者がピタゴラスだったと思います。

アレクサンダーの家庭教師がアリストテレスです。

ソクラテスとプラトンが40歳くらい違い、プラトンとアリストテレスがやはり40歳くらい違うと私は把握しているので、アレクサンダーとソクラテスが、同時に描かれたら、本来はありえないことなのですが、有名人をみんな描きたいので、そういう歴史的な事実は無視して描いてありますね。

ギリシャの哲学者については、どの人が誰なのか、ラファエロははっきり示さなかったようです。だから、いろいろな説があります。