10月30日 「ちょこTrip」 日帰りツアーで日光東照宮と大谷資料館へ行って来た。参加者31名(内男性6名)、単独参加者は私を含め5名であった。

3年前日光東照宮を訪れたが、残念ながら陽明門が修復中でシートで覆われていた。今年春に修復完成し見たいと思っていたところ、NHK「ブラタモリ#112宇都宮」で大谷資料館が放映され。各旅行会社が陽明門修復完成ツアーを企画されていた中で、「ちょこTrip」のツアーに両方を巡るツアーが企画されてので参加した。

行程: 長野駅ユメリアパーク6:40---10:30大谷資料館11:30ーーー12:15日光(昼食)13:10東照宮15:30---

19:40長野駅ユメリアパーク

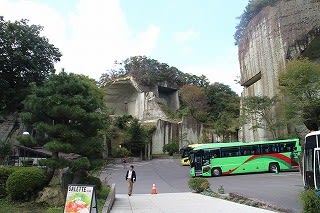

両方とも観光客で賑わっており、日光東照宮は外国人観光客・小中学生の就学旅行で混雑、大矢資料館も同様観光客など大勢であった。NHK:「ブラタモリ#112宇都宮」の放映後観光客が増大したそうだ。

注:「ブラタモリ#112宇都宮」9月22日放映 帝国ホテルや築地本願寺にも使われた大谷石。壮麗な石造りの教会の美!地下の採石場までも徹底探検!

たまった水の中をゴムボートで突破。(ここは観光では入れない)

*大谷資料館(wikipediaによる)

大谷資料館の地下採掘場跡は、1919年から1986年までの約70年をかけて、大谷石をほりだして出来た巨大な地下空間です。

その広さ、2万平方メートル(140×150m)にもおよび、野球場が一つ入ってしまう大きさです。なお、抗内の平均気温は8℃前後で、地下の大きな

冷蔵庫といった感じです。戦争中は地下の秘密工場として、戦後は政府米の貯蔵庫として利用されていました。戦後に、GHQがこれを発見した際には

その規模に驚いたそうです。現在では、コンサート、猿楽、映画会、観劇、美術展、ダンスパフォーマンス、セミナーなどの文化事業が開催されて

いる。また映画、テレビドラマ、テレビCM、プロモーションビデオの撮影も行われている。

また2014年には、人気アイドルグループでんぱ組が、採石場跡でロケ中に発電機の排気による一酸化炭素中毒になり、映画などの撮影が中断したと

いうエピソードがある

大谷石(おおやいし)は軽石凝灰岩で、栃木県宇都宮市北西部の大谷町付近一帯で採掘される石材である。柔らかく加工がしやすいことから古くから

外壁や土蔵などの建材として使用されてきた。

大谷町付近の大谷石の分布は、東西4km、南北6kmにわたる。2009年度時点で採石場は12カ所、出荷量は年2万t程度、推定埋蔵量は約6億t。

軽くて軟らかいため加工しやすく、さらに 耐火性に優れている。このため住宅(かまど、石塀・防火壁、門柱、敷石・貼石など)、蔵や倉庫、

大きな建築物の石垣、斜面の土止め石(擁壁)といった幅広い用途を持つ。耐火性・蓄熱性の高さからパンやピザを焼く窯や石釜の構造材としても

用いられる。

産地に近い宇都宮周辺では古くから、石蔵をはじめとした建築物の外壁、プラットホーム、石垣や階段、門柱に大谷石が盛んに利用されている。

テレビ番組とのタイアップにより当初は宇都宮駅東口に設置された餃子像や、1932年に建設された宇都宮カトリック教会(通称:松が峰教会)も

大谷石造である。同じく地元にある下野国分寺や宇都宮城などの築造にも古くから使われた。

多孔質の独特な風合いが広く知られるようになったのは、アメリカの建築家フランク・ロイド・ライトが、帝国ホテル旧本館(東京)に

用いてからである。

大石資料館 大石資料館前庭 正面と右側大谷石の採掘跡 地下の採掘跡

地 下 採 掘 跡 採掘跡がステージとなっている

地下にあった説明看板の一部 展示されていた假屋崎省吾の作品

大谷石の規格品:

五六、五七、五八、五〇、三十、四十、六十、七十、八十、尺角があります。最初の数字が暑さを、

後の数字が幅を表します。長さはすべて3尺(90cm)です。例えば、五十は暑さ5寸(15cm)幅1尺

(30cm)です。

上の写真の左から七十、六十、五十、四十、尺角、八十、七十、六十、五十、四十、五八、五七、五六、

です。

山頂駅からの中央アルプスと中央に富士さんが見える 登山道遊歩道入口にあった駒ケ岳神社

山頂駅からの中央アルプスと中央に富士さんが見える 登山道遊歩道入口にあった駒ケ岳神社