6月5日東京に嫁いだ娘2人が、今年1月の誕生日で喜寿をむ迎えた母のお祝いをしたいというの出掛けた。東京は4~5年振りだと思うが東京駅が昔の駅舎に復元されて初めてだ。娘姉妹は東京なので時々会っているようだが、親子揃うのは1年振り位になるだろうか。姉の方の連れ合いと妹の子供(孫)と6人んで会食した。長女の亭主も酒好きで、次女の子供も24歳の女子だが、祖父に似たか酒が好きなようだ。シャンパンで乾杯の後、酒好きの3人で清酒4合瓶2本空にした。

5日東京駅に9時40分に着いて、予約してあった「はとバス」で靖国神社・国会議事堂を回った。靖国神社参詣は5~6拾年ぶりで、国会議事堂は初めてである。今回の見学コースは衆議院だった。修学旅行の学生の等見学者が多かったが、要所要所に衛士がおって誘導し、思いの他スムースに見学出来た。、有名な赤い絨毯は毎年少しずつ張り替えているそうで、新しい絨毯の所は厚みの感触が伝わった。両院の真ん中の正面玄関からの通路は案内人の説明によると、入り口から天皇の控室までは直線の廊下で、影が出来ないよう照明は廊下の両側に上向き設置されていた。

新装なった東京駅の正面 東京駅丸の内南口

靖国神社本殿 近代日本陸軍の創設者で靖国神社の創建に尽力した大村益次郎

の銅像で、明治26年(1893)、日本最初の西洋式銅像として建造。

ホテル28階からの東京タワー 国会議事堂 左-衆議院 右-参議院 (中は撮影禁止)

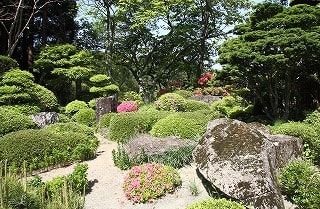

6日は折角の機会だったので20年ぶりに鎌倉を訪れた。鎌倉駅近くの寿福寺と尼寺の英勝寺を回ったが、英勝寺は定休日で参詣出来なかった。期待していた綺麗な庭園のある英勝寺が参観出来ないのは残念だった。

*寿福寺

本尊は釈迦如来、寺号は詳しくは寿福金剛禅寺。 鎌倉五山の第三位で境内は公開されておらず参観出来ない。

高浜虚子、大仏次郎の墓がある。

左は寿福寺山門

境内裏手の墓地には 陸奥宗光、高浜虚子、大佛次郎などの墓があり、

さらにその奥のやぐら(鎌倉地方特有の横穴式墓所)には、北条政子と

源実朝の墓と伝わる五輪塔がある。

寿福寺を参詣後、鎌倉駅前のにぎやかなショッピング街小町通りを散策昼食する。午後は鎌倉駅前13時発の江の電観光バスに乗る。

コース 鎌倉駅───建長寺───鶴岡八満宮───鎌倉宮───長谷観音寺───長谷大仏─── 鎌倉駅

予定では16時鎌倉駅着の予定が中学生の修学旅行シーズンで道路が大渋滞1時間遅れの17時に鎌倉駅に着いた。

修学旅行シーズンの旅行は止めた方が良いかも。

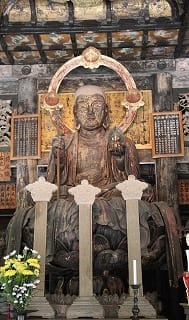

*建長寺

臨済宗建長寺派の大本山で本尊は地蔵菩薩である。山号は巨福山(こふくさん)、寺号は建長興国禅寺で鎌倉五山の第一位。

境内は「建長寺境内」として国の史跡に指定されている。

建 長 寺 山 門 本尊 地 蔵 菩 薩

*鶴岡八幡宮

三大八幡宮の一社に入るといわれており全国の八幡宮の中では有名である。祭神は応仁神天皇・比売神・神功皇后で

相模国一宮 旧国幣中社である。

鎌倉八幡宮とも呼ばれる。鎌倉初代将軍源頼朝ゆかりの神社として全国の

八幡社の中では知名度が高く、境内は国の史跡に指定されている。

参道を通らず脇から入ったので、この写真は本殿からの参道である。

*鎌倉宮

明治2年2月、明治天皇は護良親王を祀る神社の造営を命じた。6月14日に鎌倉宮の社号が下賜され、7月に東光寺跡

の現在地に社殿が造営された。祭神である護良親王は、足利尊氏との対立により足利方に捕えられて東光寺に幽閉され、

尊氏の弟の直義の命で、家来である淵辺義博(ふちべのよしひろ)によって殺められたという。

本殿の後方にある土手の穴が、親王がおよそ9か月間幽閉されていた土牢であるという古伝承がある。

案内の宮司は誠にユニュークな方で、駄洒落を交え笑いに包まれる中で解り安く説明され印象深かった。、

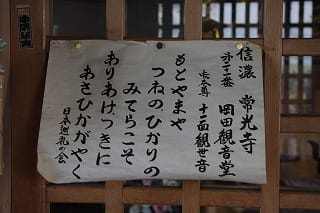

*長谷観音

寺号は海光山慈照院といい、一般に長谷観音と言われている。本尊は十一面観音。坂東33観音霊場4番札所である。

空海(弘法大師)が刻んだという伝承をもつ弁才天像(宝物館に収蔵)を祀る弁天堂がある。このためかこの寺院の御朱印は

弘法大師である。他に厄除阿弥陀・大黒天・十一面大悲殿の3種類の御朱印があった。

十一面観音像は、観音霊場として有名な奈良長谷寺の十一面観音像と同木から造られたという。

長谷観音本堂 裏山の紫陽花

*長谷大仏

「鎌倉大仏」「長谷の大仏」として知られる阿弥陀如来像(国宝)は大異山高徳院清浄泉寺の本尊である。

境内一帯が「鎌倉大仏殿跡」の名称で国の史跡に指定されている。

像高約11.39メートル(台座を含め高さ13.35メートル)。重量約121トン

真言ないし天台系の信仰に基づく阿弥陀像であるという。

材質は通常「銅造」とされているが、正確には青銅(銅、錫、鉛等の合金)だそう

だ。