3・5 中世後期のヨーロッパの食

食料不足と戦争とペストのヨーロッパ-中世後期のヨーロッパの食(1)

今回からしばらく中世後期のヨーロッパにおける食を見て行きます。

ヨーロッパの中世後期とは西暦1300年頃から1500年頃までの時代を指します。中世後期には大飢饉や戦争、ペストの大流行があり、暗黒時代と呼ぶにふさわしい停滞と後退の時代でした。

今回はその概要についてお話ししましょう。

************

中世後期のヨーロッパを襲った最初の危機は食料生産力の低下だ。中世盛期には農業革命によって食料生産力が著しく向上したが、14世紀になると一転してそれに陰りが見え始めたのだ。

その原因の一つが利用できない耕作地が増えたことである。

もともと地力が低い土地を無理やり開墾して耕作地にしたところでは、生産を維持することができなかったのだ。このような土地では三圃制農法を行って家畜の糞尿を施しても地力は完全には回復しなかった。人糞も肥料として使用されていたが、人が集まる都市から離れた耕作地では手に入れるのが難しかった。

こうして十分な収穫が望めなくなって放棄される農地が増えて行ったのである。農地は村単位で耕作されていたため、14世紀以降には廃村となる集落が続出したという。

収穫量の減少には気候の寒冷化も関係している。長らく続いていた温暖な気候が終わりをつげたのだ。この寒冷化は19世紀初めまで長期間にわたって続いた。この期間は「小氷期」と呼ばれていて、その原因は太陽活動の低下によるものと考えられている。

以上のように耕作地の減少と寒冷化で食料生産力が低下した結果、ヨーロッパでは飢饉がたびたび起こるようになった。中でも1315~1317年にかけてヨーロッパ全域にわたって発生した大飢饉は悲惨なものだった。

1315年の春からヨーロッパはたびたび大雨に見舞われることになった。平年並みの気候に戻ったのが2年後の1317年の夏頃と言われている。この間気温は低いままだった。その結果、穀物が十分に実らなかったという。また、家畜の飼料となるワラもとれなくなり、乳製品や肉も減少した。さらに、雨のために塩田での塩づくりも困難になり、塩漬けの保存食も作れなくなった。

こうして深刻な食糧不足が始まった。食料の備蓄があったのは王侯貴族や聖職者、裕福な商人だけで、多くの庶民はまともに食べることができなくなった。その結果、多くの都市で10~25%の人が死亡したと推測されている。死亡の原因は餓死だけでなく、栄養不足による免疫力の低下のために肺炎などの病気にかかりやすくなったからだと考えられている。

このような状況では都市が衰退するのも当然で、経済も悪化した。

ここで、さらなる災厄が西ヨーロッパを襲った。それが英仏間の百年戦争(1337~1453年)である。停戦を繰り返しながらも100年以上にわたって戦争状態が続いたわけである。

戦争の直接の原因はフランスの王位継承問題だった。

フランス王のシャルル4世(在位:1322~1328年)が1328年に亡くなった時には存命の男子がいなかった。そこで、フランスの諸侯会議は従兄のフィリップ(フィリップ6世(在位:1328~1350年))を次のフランス王に選んだ。当時のヨーロッパでは諸侯が王を「選ぶ」のが通例だったのである。

一方、イングランド王のエドワード3世(在位:1327~1377年)もシャルル4世の従弟で王位継承権を持っていた。また、彼はフランスの諸侯の一人(ギュイエンヌ公)でもあった。エドワードはフィリップ6世の即位を一旦は認めたが、両者の間で所領などに関する様々な問題が生じた結果、1337年にフランスの王位を主張して大軍を率いてフランスにやって来た。こうして百年戦争が始まったのである。

長い戦争のため様々な出来事が起こったが(例えば、ジャンヌ・ダルクの活躍など)、詳細は割愛させていただく。最終的にはイングランド軍がフランスから撤退し、フランスの国土はフランス王の下に統治されることとなった。また、イングランド王もフランス王の家臣という立場から脱することとなった。

ジャンヌ・ダルクの像(パリのピラミッド広場)

こうしてそれぞれの国で統一感が生まれるようになり、さらにその意識がドイツなどの他国にも伝染することによって、ヨーロッパに「国家」という意識が芽生え始めたとされている。

しかし、一般庶民には良いことは何もなかった。農地や都市が戦場になったり、傭兵などのあぶれた兵士が都市や街道で略奪行為を繰り返したりなど、庶民生活を破壊する行為が相次いだのである。

さらに悪い時には悪いことが続く。14世紀の半ば頃からヨーロッパでペストが大流行したのだ。ヨーロッパでの流行は黒海沿岸が最初で、地中海を経て西ヨーロッパへと広がって行った。

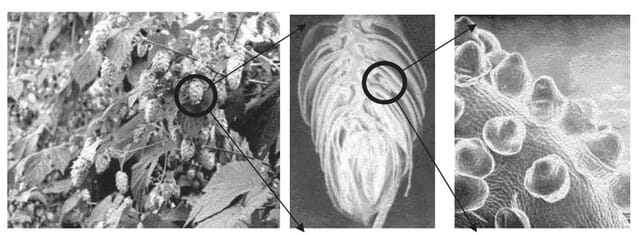

ところで、ペストは「腺ペスト」と「肺ペスト」に大きく分類できる。腺ペストは、ペスト菌を持ったノミに血を吸われたり、ペスト菌が付着した動物や死体に触れたりして感染するもので、リンパ節でペスト菌が増殖する形態だ。腺ペストは基本的に接触感染なので、感染力はそれほど高くない。

一方、問題なのが肺ペストだ。肺ペストはペスト菌が肺に感染して増殖することで発症する。患者はペスト菌を含んだ飛沫を周囲にまき散らすようになり、感染が急激に広がるようになるのだ。

アルプスより北方にペストが侵入すると、この肺ペストの患者が増えることによってまたたく間に感染者が増えて行ったのだ。その結果、食料不足や戦争で犠牲になったよりもずっと多くの人命が失われた。一説によると、14世紀の流行ではフランスで3分の1、イギリスで5分の1の人口が失われたという。ヨーロッパにおけるペストの流行は15世紀前半まで続いた。

以上のように食料不足・戦争・ペストによって多くの人命が失われたが、生き残った人たちには好都合な面もあった。まず、人口減少によって食料不足が改善された。次に、人手不足によって農民や手工業者の待遇が良くなったのだ。

一方で、農民や手工業者などの一次生産者から搾取を行っていた領主は、取り分が減って窮乏するようになる。こうした領主たちは王を頼るしかなかった。その結果、封建領主が支えていた封建社会が、王を中心とした中央集権社会へと変化して行ったのである。

このように、ヨーロッパの中世後期は大きな災厄が相次いだ結果、社会や個人の在り方が大きく変化した時代でもあったのだ。

なお、1492年にコロンブスがアメリカ大陸を再発見するなど、15世紀末から大航海時代が始まるが、これについては別の節で見ることにする。