レイアウト、山があって川があって、樹木が綺麗だし、そこを列車が走る、良いですね。 いつかはレイアウトと思っていて、一向に作らない人が多いのですが、レイアウトを作った人間としてはそれを維持するのが意外と大変なのです。

そう、レイアウトはメカであるといつも言っているのですが、動作が不調になったり、壊れたりするのです。

これは2019年に完成した、バイエルンプラス鉄道。

この駅の照明が点灯していない。 後ろに見えている他の照明は点灯している。 多分、どこかでコードが断線したのだろうか?

この駅の下の配線を見ようにも、もうレイアウトの下には潜れない。 そこで、カメラを突っ込んで下から撮影。

でも、何が何かわかりません。 配線図はあるのですが、それはあくまでも電源から電球にコードが入っていると言う図だけで、レイアウトの何処に端子板があって、そこからどう繋がっているなどの図面はない。

そこで、レイアウトの下に手をつっこんで、この電灯のコードらしきものを探りあてて、それが何処に行っているのを調べるのですが、一筋縄ではいかない。 模型車両なら机の上で好きな向きに置き換えていくらでも調べられるのですが、モジュール程度の大きさならともかく、大きなレイアウトでは、こういう時に難儀するのです。 しかも歳をとって体が硬いので、しゃがむことすら容易ではない。

崖の横のこの駅です。 さて、どうしたものか?

実は崖のトンネル部分が外れるのです。 その下に配電盤がある。

ここが外れるのを完全に忘れていました。 作る時に色々工夫して作ってあるんですけれど、今頃感心したりして。

ここに端子盤を作ったのは、レイアウトの下では覗くのも作るのも大変で、手が届きやすい場所としてここを選んで、崖のトンネルで隠したのでした。 ですから、手が届きやすい場所にある。

ちゃんと、文字で表記もしてある。 この家ACという端子から、問題の電灯にコードがつながっていることを確認しました。

ワンタッチ端子です。 でもコードが外れかかったりしている。 レイアウトの配線で一番大変なのはフィーダーでもポイントでもなく、照明用の配線です。 レイアウトのあちこちから出ているし、まとめようもない感じでコードがあります。

そこで、ワンタッチ端子で、照明が増えていっても対応できるように作ってあったのです。

そして、このあたりを手で押さえると、駅の照明が点くではありませんか。 そこで、ワンタッチのはさみ方がおかしいかと思ってコードを抜いて改めてコードの端の処理をし直して差し込んでも、点いたり点かなかったりで、おかしい。

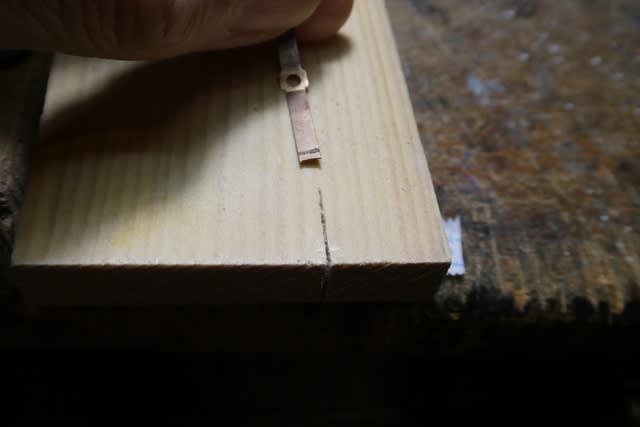

はたしてこのワンタッチ端子の裏はどう言う構造になっているのか?

裏です。 プリント基盤にワンタッチ端子をつけて自分で配線してあったのですが、ここに赤いコードがつながっているが、も反対の極のコードが無い。

ゴニョゴニョやっているうちに、茶色いコードがありました。 このはんだ付けが外れていたんだと思ったら、赤いコードのハンダ付けも外れてしまいました。

この電源から来ている赤と茶色のコードのはんだ付けがイモ付だったようで、それが外れていたようです。

はんだ付けの用意です。 レイアウトを作っている時には、まだ情景があまりないので、工作がしやすかったのですが、完成しているレイアウトの修理は大変です。 駅のプラットホームの上にベニヤ板を置いて作業しています。

赤と茶色のコードを、「しっかりと」はんだ付けして修理はできました。 テストで点灯しました。OK

ちなみに容量の大きなハンダゴテでしっかりとハンダを流すのがコツです。

これを元に戻す細工をしたら完成です。

ちゃんと点灯しています。

道路トンネルのある崖も元に戻して、何事もなかったように修理完成。

それにしても、この崖の取り外し構造はうまくできているようで、作った自分でもまさかここが外れるとは思っていなかった。

やはり照明が点灯すると良いですね。

レイアウトを維持するために、陰で色々な努力が必要です。 まあ、本物の鉄道ではずっと色々なメンテナンスをやり続けているのですから、模型といえども、動作する部分については、特にメンテナンスが必要です。

見学に来た人に言うのですが、こうやって電灯が点かなくなっても、電気屋さんを呼ぶわけにはゆきませんから、自分で修理するんですよと。 ほとんどの人は鉄道模型って結構大変なんだな、汽車だけが模型じゃないんだ、色々の知識や腕が必要なんだなと思ってくれます。