9月21日(木) 晴れ

先日つけたブレーキライトが点かないようなので外してしまおう。

またもや減速感知(慣性)ブレーキライトの製作は失敗か。

ごちゃごちゃしすぎ。

はずしてみたら・・・

あれ、電池が無くなっているかと思ったら点くじゃん。

まあ、いいや。これは外してしまって、通チャリ1号の壊れたスイッチを取換えよう。

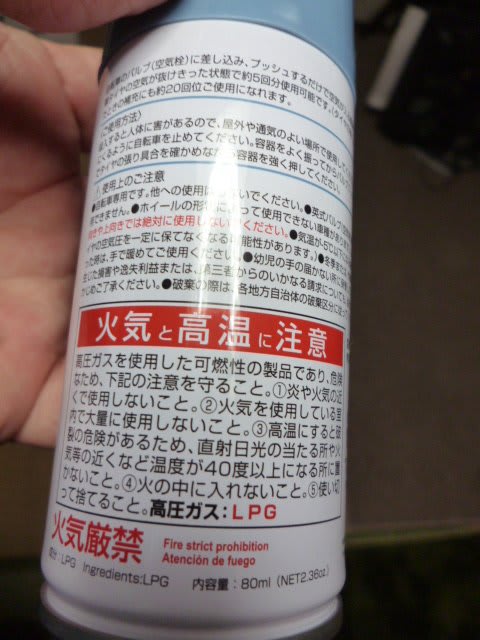

あれ、タイヤの空気が少ないな。昨日入れたばかりなのに。

虫ゴムの破れが原因かな。

この際「スーパーバルブ」にしてみよう。

さて、レバーが飛んでしまったマイクロスイッチを交換しよう。

左が代わりのもの。まるっきり同じものではないがなんとかなるかな。

リード線をはんだ付けし、周囲をグルーガンで固めた。

左ブレーキを握ると、カチカチとスイッチが動くので、これでいいのではないか。

試すのは、前輪を回して電気を起こさないとできないので、また今度やろう。

すると・・・

あれ、また空気が抜けている「スーパーバルブ」が原因か?

でもバルブ先端に唾(つば)をつけてみたけど、膨らんでこなかったしな。

じゃあパンク?

あ、パンクしていた。

パッチを張って直す。

ところが・・・

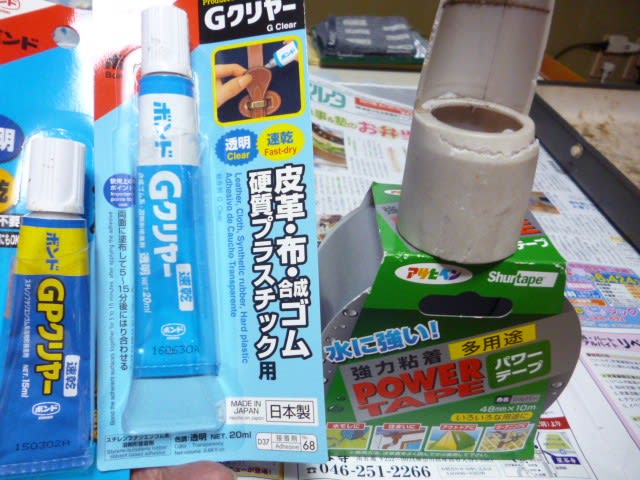

空気漏れが止まらないと思ったら、ゴム糊が着いていない。

ゴム糊が古くなっていたのか、粘りが強くなっていたんだよな。

ゴム糊は一つしかないので、何とかもう一度やってみる。

今度は着いたようだ。

それにしてもこれはひどい。

タイヤからチューブを外すときに、バリバリにくっついていた。

サンドペーパーや、スポンジやすりでこする。

このように左右両面に筋(すじ)のようにくっついている。

ナイフでそいだりもしてみたが、なかなかはがれない。

全部取り去るのに2時間半もかかった。

これはタイヤが駄目なんだろうなぁ。

どこのタイヤだ?

あれ、いつものチェンシンタイヤだ。

内側を見ると、異常は無い。

え、ということはチューブが原因?

チューブはiRC(井上ゴム工業)製のちゃんとしたメーカー品だ。

どこが悪くて、ゴムの撚(よ)りがくっついたのだろう?

あのこらさんがくっつかないように使っている粉をつけてみるか。

同じものはないが、シッカロールでいいだろう。

トンサン「おかあ、シッカロールは?」

おかあ「古いから捨てたよ。」

トンサン「えっ、残念。」

おかあ「片栗粉では?」

トンサン「濡れたりしてべたつかないか?」

おかあ「べたつかないよ。」

ということで片栗粉を塗る。

タイヤの内側にも軽く。

ということで完成。

【覚書】 前輪に片栗粉を塗って、スーパーバルブを使った。