10月24日(月) 曇りのち晴れ

「シュワルベ英式バルブコア」を通チャリ1号の後輪に装着しているが、

シュワルベ 英式バルブコアを試してみよう。

プッシュバルブ(弁)があるので、空気圧が測定できるのではないかと思っていたが、あのこらさんによると、

「シュワルベのエアマックス プロ AIRMAX PROという圧力計でしか空気圧は測れないみたいです。」

http://www.g-style.ne.jp/item.php?brand_id=16&item_category_id=98

とのこと。

そのコメントを見ながら、『そうだ、車のエアゲージは気圧が低くなければ使えないのだが、米式バルブに合う。もしかして・・・』

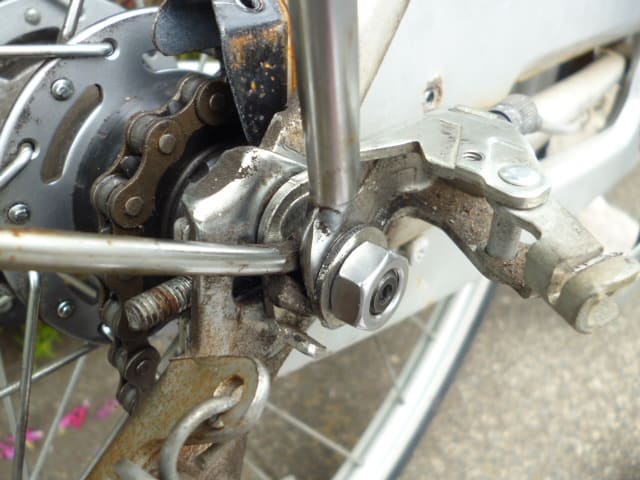

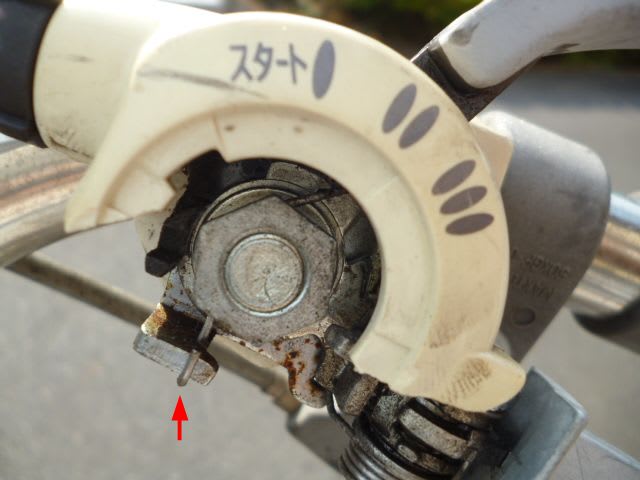

まずは振動で点灯するLEDを外さないと・・・

ところが外そうとすると、「シュワルベ英式バルブコア」が回ってしまい、緩めることができない。

「シュワルベ英式バルブコア」は回り止めがないので、LEDと一緒に回ってしまう。

先の細いラジペンでつかもうとしたが無理。

結局、トップナットを外して、「シュワルベ英式バルブコア」ごと引き抜いた。

そしてここをラジペンでつかみ、LEDのケースを回す。

素手では無理なので、このLEDを装着しているときは、ラジペンの携帯が必要。

LEDと「シュワルベ英式バルブコア」のネジのなじみを良くするために、何回か付けたり外したり。

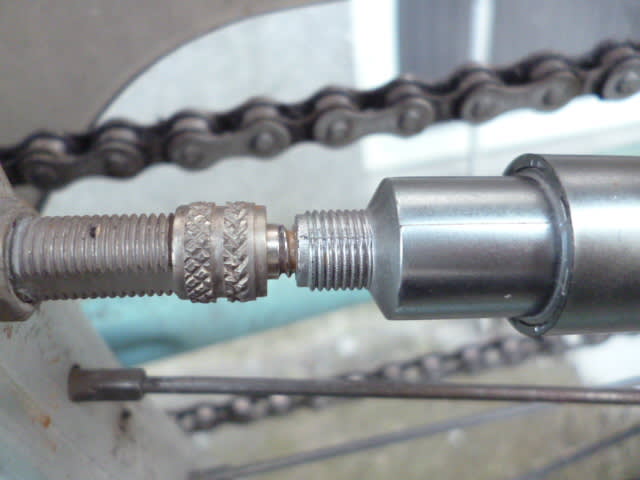

さて「シュワルベ英式バルブコア」をつけて空気圧を測ろうとしたが・・・

サイズが全然違い、これじゃあ測れるわけがない。

シュワルベのエアマックス プロ AIRMAX PROという圧力計が必要なのだ。

やっぱり英式バルブを米式に変換するアダプターがいいのかな。

Panaracer(パナレーサー) エアチェックアダプター

こちらは試した人の記事。