【転載開始】公開日:2011/07/27 00:00

鉄槌を喰らわせろ!税金で『国民洗脳』マニュアルを作っていた呆れてものが言えない「原発推進」行政!!その①(週刊現代スクープ記事より)

<停電は困るが、原子力はいやだ。という虫のいいことをいっているのが大衆である>

<不美人でも長所をほめ続ければ、美人になる。原子力はもともと美人なのだから、その美しさ、よさを嫌味なく引き立てる努力がいる>

<繰り返し繰り返し広報が必要である。新聞記事も、読者は三日もすれば忘れる。繰り返し書くことによって、刷り込み効果が出る>

<原子力がなければどんなことになるか、例をあげて説明するのがよい>

文面から溢れる傲慢、不遜、“上から目線”に、開いた口が塞がらない。同時に、3月11日以降、我々がずっと違和感を持ってきた。「原発擁護論」の不可解さに通じるものがあることに気付く。

実はこれは、「日本原子力文化振興財団」がかつてまとめた、原発推進のための“国民洗脳マニュアル”の一部である。

同財団は、文部科学省、経済産業省という、国の原子力推進のツートップ官庁から業務委託を受け、「原子力への国民の理解増進に寄与するため、様々な広報活動を展開」(同財団事業報告書)する組織だ。

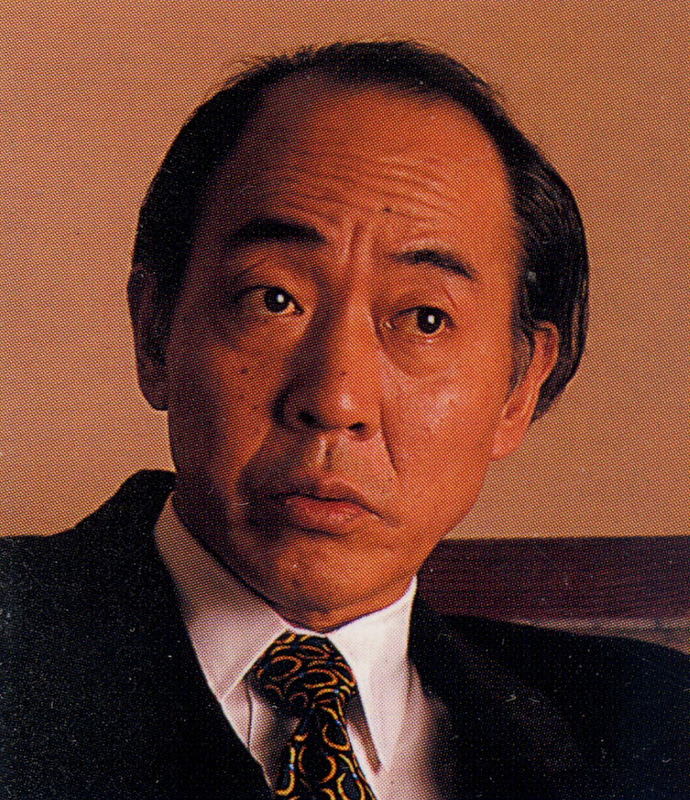

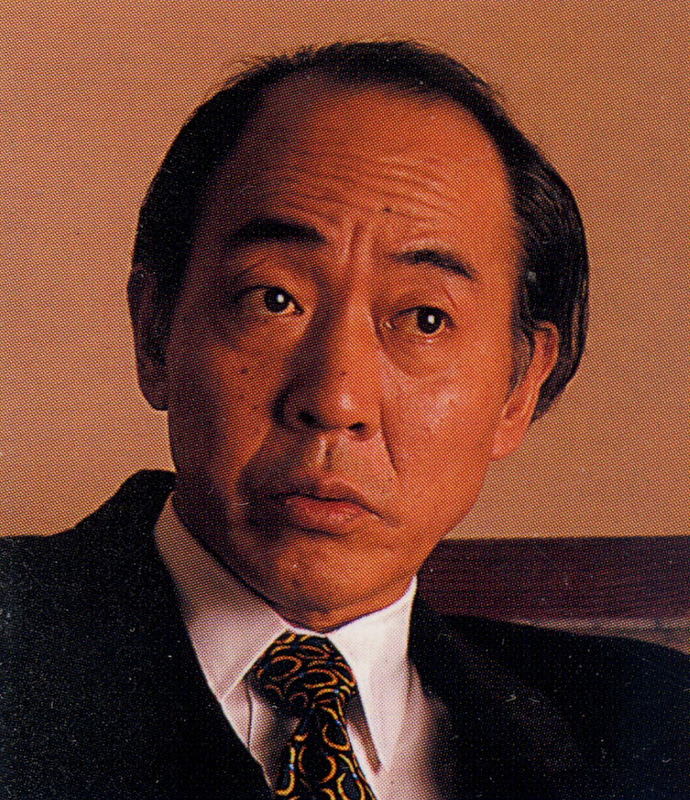

役員名簿には、電気事業連合会の幹部の他、東京電力の清水正孝前社長、関西電力の八木誠社長、佃和夫・三菱重工会長、西田厚聡・東芝会長など、電力・メーカー幹部の名前がずらり。東京大学、大阪大学などの名誉教授クラスも、理事に名を連ねている。

その運営の元手となる事業活動収入は、こうした会員企業・団体からの賛助金のほか、文科省、経産省からの受託事業による。09年度の決算ベースで、そうした受託事業収入の総額は約3億2300万円に達し、同財団の年間収入の34・1%を占めている。

つまり、この財団は“原子力村”からの上納金と、『税金』によって運営されているわけだ。そのカネを使って何をしていたのか・・・冒頭で紹介した「洗脳マニュエル」のようなものを作成し、原子力の“安全神話”を撒き散らしていたのである。

問題の文書は、91年に旧科学技術庁の委託を受け、同財団がまとめた『原子力PA方策の考え方』。PAとはパブリック・アクセプタンスの略で、「社会的受容性」などと訳される。

簡単に言えば、「原子力への理解を一般大衆に広めよう」という目的で作成された文書、ということだ。

検討委員会に参加していたのは、当時の財団幹部、科学技術庁の原子力推進担当者に加え、読売新聞の論説委員、電気事業連合会の広報委員長、メーカーの宣伝担当。シンクタンク研究員ら。

議論は20年前のものだが、原子力村の国民を愚ろうした思考法、手口がよく分かる資料だ。

そして、今回の福島第一原発の事故以降も、大手メディアで、あたかも事故などなかったかのような「原発擁護論」が垂れ流されてきたのは何故なのか。それがよく分かるので、ぜひ確認してほしい。

まず、このマニュエルによれば、

<広報効果の期待できるタイミングを逃さず、時機に応じたタイムリーな広報を行う>

べきだという。では、どんな時が“タイムリー”なのかと言えば、それはなんと、原発で「事故が発生したとき」なのだそうだ。

<何事もない時の広報は難しい。事故時を広報の好機ととらえ、利用すべきだ>

<事故時はみんなの関心が高まっている。大金を投じてもこのような関心を集めるのは不可能だ。事故時は聞いてもらえる。見てももらえる。願ってもないチャンスだ>

笑止なことに彼らは“原発は人気がない”ことをよく知っている。原子力は(積極的に近づきたい、知りたいという気持ちになる対象ではない)と認めている。だからこそ、事故が起きて耳目を集めやすい時が、むしろチャンスだという。

<事故の広報は、当該事故についてだけでなく、その周辺に関する情報も流す。この時とばかり、必要な安全性の情報を流す>

世界史に残る大規模事故と放射能汚染を起こしたというのに、この4か月、「でも原発は必要だ」という声が、不自然なほど強く唱え続けられてきた。実はそれこそ、マニュアルに則った「洗脳」手口だったのだ。

最近は「電力不足」「節電」に関する議論が巷では喧しいが、実はこれも“広報活動”の一環である。

<夏でも冬でも電力消費量のピーク時は(原子力が)話題になる。必要性広報の絶好機である>

原発がなければ、再稼働しなければ電力が足りない。耳にタコができるほど聞いたこのフレーズは、まさに≪繰り返し繰り返し≫の刷り込み工作に他ならない。

まずは父親型(洗脳を)

さらにマニュアルでは、ターゲットごとに効果的な宣伝方法を考えるべし、とする。まず「重要ターゲット」と位置付けるのは、父親=サラリーマン層だ。

<父親がオピニオンリーダーとなった時、効果は大きい>

<母親の常識形成にも影響が大きい。父親は社会の働き手の最大集団であり、彼らに原子力の理解者になっていただくことが、まず、何より必要>

生活を支えなければならない家庭の父親は、原子力や放射能が危険だからといって、すぐに仕事を放棄して避難する等の行動は取りにくい。その一方で、無意識のうちに、知識と情報があれば危険は避けられる、騒ぐ必要はない…とも思っている。

そこに付け込み、マニュアルは、

<事故時などには簡単な原子炉のしくみなどを分かりやすい資料にして提供>し、次にはその

<家族向けに作った簡単な資料を父親が家に持って帰る>ように図れと言う。

さらには、

<原子力による電力が“すでに全電力の三分の一も賄っているなら、もう仕方ない”と大かたは思うだろう>

として、こう方策が記されている。

<サラリーマン層には“1/3は原子力”これを訴えるのが最適>

<電力会社や関連機関の広告に、必ず“1/3は原子力”を入れる。小さくともどこかに入れる。いやでも頭に残っていく。広告のポイントはそれだ>

どうだろうか?生活のためには仕方がない。原子力がなければ生活水準が下がるかも――国民のそんな不安に付け込んで原発推進に利用しろと、マニュアルは提案しているのだ。(②に続く)【転載終了】

【転載開始】公開日:2011/07/27 00:00

鉄槌を喰らわせろ!税金で『国民洗脳』マニュアルを作っていた呆れてものが言えない「原発推進」行政!!その②

一方、男性層に比べていっそう見下されているのが、女性・主婦層である。

<女性(主婦層)には、訴求点を搾り、信頼ある連呼方式で訴