みなさまこんにちわ。

島根からドッカン、発射を準備中です。最近は夜21時に大学に戻ってきては24時過ぎまで集中して作業をこなして

帰るという生活をしております。単に、GCSRTの勉強と大学の仕事だけしていればそんなに大変ではないはずなのですが、毎週のように県外での講演やレクチャー、研究費の申請などなど大学教員の仕事もなかなか大変で楽しくやりがいを持って過ごしております。それもこれも破天荒な自分のような人間を伸ばしてくださるボスのおかげなんですね。やはり、与えられた環境とチャンスで結果をしっかりと残していくことが社会人としてはとても大事かと思います(なので環境や人のせいにばかりして何事も他人に責任を押し付けている人をみるととても心が痛い)。

さて、今日は松江生協病院の指導医講習会でウラ診断学のお話をしました。

それは、まあ診断エラーの話はいつものことなのでいいとして、松江生協病院のとってもよかった点として、

今年フルマッチで4月からこれまでになく研修医の数が増えるので、その研修医が困っていたりすれば、いつでも話しかけやすいように有志職員(多分100人くらい?)に胸に研修医サポートメンバーのバッチをつけてもらうというのです。まさに病院全体で暖かく研修医を見守りながら育てて行こうという雰囲気に満ちた決起集会に参加させていただきました。いいですねこういうのは、ホント。素晴らしいです!

いや、学生さんもこう言うことを見えないところでしっかりとやっている病院のアットホームな雰囲気などはきっと五感で感じるはずなので、来年以降もこの人気は続くと確信します。

我々国立大学はとかく、学生も、研修医も多いので、本当に一人一人の研修医の需要に我々スタッフや教員が答えようとしているのか?それを考えなければいけないなぁと内省しました。

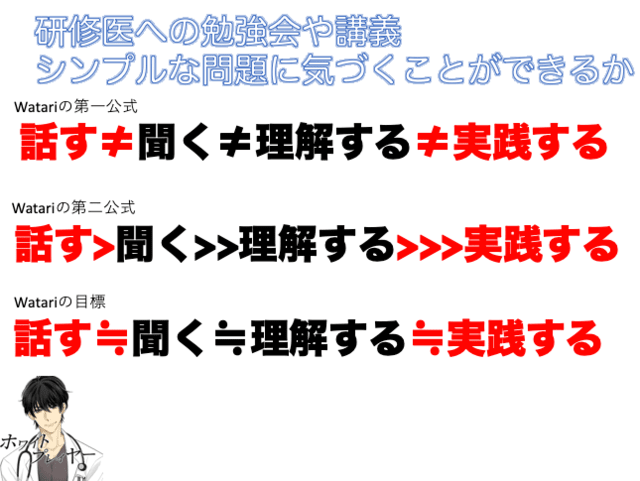

さて、今日は松江でお話でしたが、明日は大阪市大医学部で「研修医に対する効果的な講義と勉強会」と言う内容でお話してきます。新ネタですが、KJ法を用いてまとめてみました。ほんの一部だけこちらに、チラ見せ。

ちなみにこのマンガは自分が監修している総合内科医 十朱先生などのホワイトプレイヤーが活躍する「少女漫画風のイケイケな感じなのでよろしくお願いします。

医学教育の理論などの学会などでは頭の悪い僕にはわからないような特にむずかしい言葉を使って議論していますが(本当に難しくて高度な内容なんです)、多分僕の直感的には、教育の現場で最も必要なことは【批評家であってはならず、実践者になるべし!】

何事もまず挑戦的に行動して試してみると言う気概が特に大学の教育では必要だと感じています。いや日本全体の構造なのかしらん。

その意味で、この松江生協病院の指導医の先生たちの思いやりや愛情はまさに実践者です。理論も大事なのかもしれませんが、親が良い教育を我が子に施したいという思いきっと同じで、実践が大事なのかと。また想像以上に、大学医学部上層部の忙しい先生たちは中堅教員の意見やエネルギーに富んだ行動力を求めていると感じてきました。

全国の若手教員のみなさま、やるべきことはまず行動(たとえ、前例がない、うまく行かないだろう、などで潰されても)。それが以外とうまく良い結果に結びついていくのではないかと思います。そして、それが一番大事です。

この内容は、とかく我々は自分の知っている全てを教えたがりますし、自分が重要だと思うことは全部伝えたいと思うものですよね。しかしながら、それが

必ずしも研修医が求めているものではないと言うことを指導医は意識しないと行けないのかもしれません。

教えること≠研修医が理解して実践することではないので、研修医の個々のレベルに合わせて指導医は階段をおりて行かねばなりません。

ブレインストーミングをして、自分が最終目標にしているのだなぁ〜と気づいたことには

第一公式が世の常であり、通常遭遇する研修医教育の現場ですが、自分の目標は常に第三公式を可能な限り目指すと言うこと。

それができれば、きっと効率が良い教育と言うことになるのではないかとまとめてみました。

明日、大阪でお話です。好きな街、ミナミで心の友 坂本壮先生と飲みに行こうかしら。