2012年 新年最初のゴールトベルク変奏曲

2012年の最初に選んだゴールトベルク変奏曲は

ロザリン・テューレックの1957年録音のもの。

自分が持っているゴールトベルクのCDの中では

最もゆっくり演奏されているもので

演奏時間は合計95分17秒になる。

どれくらい「ゆっくり」かといえば

グールドの55年盤の37分48秒に対して約2.5倍

81年盤の51分08秒に比べても約1.8倍の長さである。

グールドがほとんど繰返しをしていないことを考えても

その解釈の違いは歴然としている。

ゆっくり弾いているだけあって

曲の構造や音の絡みが濃厚に伝わり

一音一音の力強さが際立ち、

骨太で緊張感のある演奏になっており

個人的にはとても好きな一枚だ。

音楽のことは素人なので

その解釈の違いがどういう意味を持つのかは分からないが

ひとつ一つの音の響きに集中したいときには

テューレックのこの盤を聴き

曲全体の躍動感や色彩感を楽しみたいときは

グールドの55年盤を聴く、というような区別をしている。

例えはおかしいかもしれないが

テューレック盤は基礎ができて、柱が立ちあがり

一軒の家が出来上がっていくのを

見続けているようなミクロの視点があり

グールドの55年盤は、大通りをドライブしながら

街の全景を探っているようなマクロの視点があると思う。

ちなみに、ドライブの途中でたまに降りて

周りを見回したりするのが81年盤かな。

ゆっくり歩いていれば、細かなことにも目が届き

何かあっても、すぐに立ち止まったり、後戻りすることができる。

スピートを上げて走れば、より遠くに行くことができ

些事を置いて、まずは全体を把握することで、

物事の優先順序を決めることができる。

自分たちは日常の中で

このミクロの視点とマクロの視点を使い分けながら

様々な情報を探し、あるいは与えられた情報の中で

生活したり、仕事をしてきた。

長い間、ずっとそうしてきたのだけれど

去年ほど、巷にあふれる情報や言説のどれが正しいのか

考えさせられ、迷った一年はなかったと思う。

考え、迷うのは、判断の基準となる

確固たる視座が欠けているからだ。

視点を使い分けているつもりでも

実はただの勘違いだったというのが、本当なのだろう。

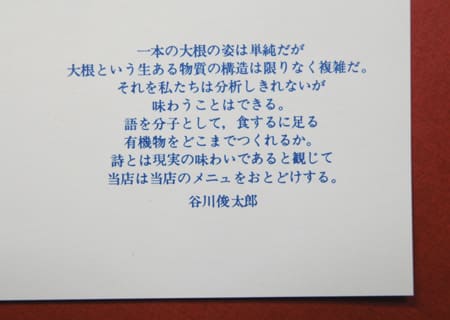

たまたま本棚にあった

谷川俊太郎の『コカコーラ・レッスン』という詩集(1980年)

の栞にこんな言葉が印刷されているのを見つけた。

(まるでおみくじだなw)

「一本の大根の姿は単純だが

大根という生ある物質の構造は限りなく複雑だ。

それを私たちは分析しきれないが

味わうことはできる。」

詩人は、考える前にまず食ってみろと言う。

しかしそれは

「詩とは現実の味わいであると観じて

当店は当店のメニュをおとどけする」と

己の味に自信と誇りと責任を持つ店主がいればこその話である。

また、食べる自分に店主のウデを見抜く目がなければ

やすやすと騙されてしまうだろう。

今年は果たしてうまい大根が食えるのか。

鍛錬が必要なのだと思う。

2012年の最初に選んだゴールトベルク変奏曲は

ロザリン・テューレックの1957年録音のもの。

自分が持っているゴールトベルクのCDの中では

最もゆっくり演奏されているもので

演奏時間は合計95分17秒になる。

どれくらい「ゆっくり」かといえば

グールドの55年盤の37分48秒に対して約2.5倍

81年盤の51分08秒に比べても約1.8倍の長さである。

グールドがほとんど繰返しをしていないことを考えても

その解釈の違いは歴然としている。

ゆっくり弾いているだけあって

曲の構造や音の絡みが濃厚に伝わり

一音一音の力強さが際立ち、

骨太で緊張感のある演奏になっており

個人的にはとても好きな一枚だ。

音楽のことは素人なので

その解釈の違いがどういう意味を持つのかは分からないが

ひとつ一つの音の響きに集中したいときには

テューレックのこの盤を聴き

曲全体の躍動感や色彩感を楽しみたいときは

グールドの55年盤を聴く、というような区別をしている。

例えはおかしいかもしれないが

テューレック盤は基礎ができて、柱が立ちあがり

一軒の家が出来上がっていくのを

見続けているようなミクロの視点があり

グールドの55年盤は、大通りをドライブしながら

街の全景を探っているようなマクロの視点があると思う。

ちなみに、ドライブの途中でたまに降りて

周りを見回したりするのが81年盤かな。

ゆっくり歩いていれば、細かなことにも目が届き

何かあっても、すぐに立ち止まったり、後戻りすることができる。

スピートを上げて走れば、より遠くに行くことができ

些事を置いて、まずは全体を把握することで、

物事の優先順序を決めることができる。

自分たちは日常の中で

このミクロの視点とマクロの視点を使い分けながら

様々な情報を探し、あるいは与えられた情報の中で

生活したり、仕事をしてきた。

長い間、ずっとそうしてきたのだけれど

去年ほど、巷にあふれる情報や言説のどれが正しいのか

考えさせられ、迷った一年はなかったと思う。

考え、迷うのは、判断の基準となる

確固たる視座が欠けているからだ。

視点を使い分けているつもりでも

実はただの勘違いだったというのが、本当なのだろう。

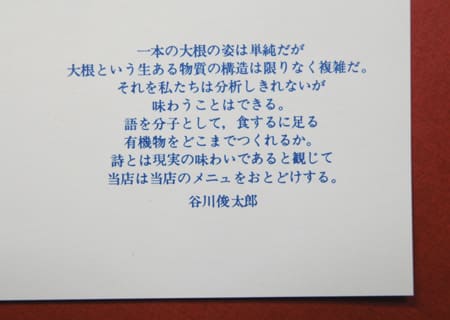

たまたま本棚にあった

谷川俊太郎の『コカコーラ・レッスン』という詩集(1980年)

の栞にこんな言葉が印刷されているのを見つけた。

(まるでおみくじだなw)

「一本の大根の姿は単純だが

大根という生ある物質の構造は限りなく複雑だ。

それを私たちは分析しきれないが

味わうことはできる。」

詩人は、考える前にまず食ってみろと言う。

しかしそれは

「詩とは現実の味わいであると観じて

当店は当店のメニュをおとどけする」と

己の味に自信と誇りと責任を持つ店主がいればこその話である。

また、食べる自分に店主のウデを見抜く目がなければ

やすやすと騙されてしまうだろう。

今年は果たしてうまい大根が食えるのか。

鍛錬が必要なのだと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます