荒木経惟

『写狂老人A』★★

突発で初台(どきどき?)

寒暖の差が激しい冷えた室内

ノースリーブの腕が一気に冷える。

白い壁 高い天井 そして見たくもない裸の女達の洗礼

想像はしていたけど大き過ぎるしそそくさと第一部屋を通り過ぎた。

空いていて独占

映像が変わるのをただただ見ていた。

https://www.operacity.jp/ag/exh199/

http://www.ntticc.or.jp/ja/archive/works/

胸がどきどきした。

目が離せなくて何度も見てしまった。

http://www.ntticc.or.jp/ja/archive/works/landscape-of-energy/

江國香織

『こうばしい日々』★★

「こうばしい日々」は平成二年九月あかね書房より、

「綿菓子」は平成三年二月理論社よりそれぞれ刊行された。

初読?

ラドクリフと混同してる?

古本の匂い。

---

空が青くて、ほんとうに気持ちのいい朝だった。

僕は野球場が大好きだ。

野球場で僕がいちばん好きなのは空なのだ。夕方からゆっくり夜に変わっていく空。夜は、野球場のかたちに、まぁるく降りてくる。選手も、観客も、球場ごとすっぽりと夜に抱かれる。

「いつかホエールズの試合をいっしょにみようぜ。横浜でさ、しゅうまいべんとう食いながら」

「男の子っていういのはきかれたことにこたえるだけかと思っていたわ」

「どうして」

「どうしてって、どうしてかしらね。女の子がよけいな質問ばかりするようにできているから、男の子はこたえるだけですむんじゃないかしら。昔からね」

昔って、どのくらい昔だろう、と僕は思った。

「白夜」

「でも子どもなんてつまらないわねぇ。みんな遠くへ行っちゃって、よこすのはバースディカードとクリスマスカードだけだもの」

「ふうん」

「小春日和だな」

午後一時の海はいちめんに光りのつぶをたたえ、さらさらとおだやかにかがやいている。

「海って素敵よねぇ」

すでに暗緑色になってしまった海は、西日をいっぱいうけて、鏡のくずを散らしたようにみえる。

「タイミングって、とても個人的なものなの」

つめたくて深くて清潔な、空気の匂いがした。

---

目がさめるとばかみたいに晴れた夏の朝で、私はぐったりくたびれていた。

ごはんのあと、たたみにうつぶせになって虫の声をきいていたら、おばあちゃんがそばに来てすわった。たたみは、さらさらして気持ちがよかった。

「女って、哀しいね」

私が言うと、おばあちゃんはびっくりした顔をした。

「誰かをほんとに好きになったら、その人のしたこと、全部、許せてしまうものなのよ」

---

ジャスティン来日中止・・

このPV目が離せなくなる https://www.youtube.com/watch?v=RqcjBLMaWCg

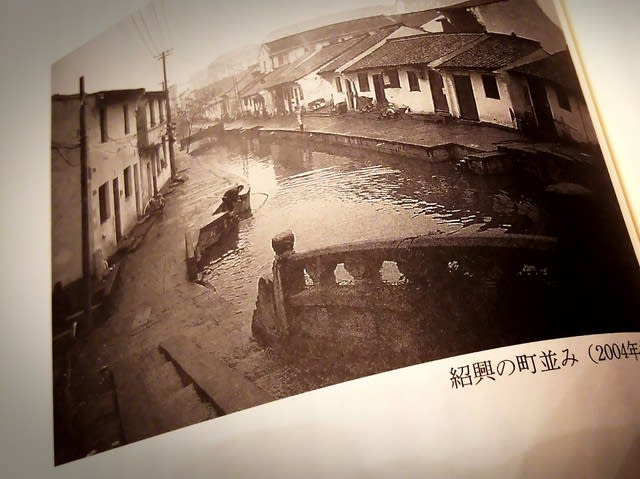

司馬遼太郎

【ワイド版】

『街道をゆく 19 中国・江南のみち』★★

http://publications.asahi.com/kaidou/19/index.shtml

結構なスピードで進む。

最近始発に味をしめてしまい座って通勤読書

朝の冴えわたる時間

没頭30分

先週なんて降りる駅を通過するぐらい世界にハマり込んでしまった。

司馬遼太郎

---

「呉服」

という日本語も、もともと蘇州の絹織物ということをさした。はるかに歴史の遠い春秋のころの呉の国の服ということでは、なんとも時間感覚として大がかりすぎる(ここで、書きもらしたことを大急ぎで言い足しておく。中国史にあっては、春秋の呉国以後、同名の国が二度あらわれる。よく知られるように、三国時代の呉国と五代十国の呉国である。いずれも揚子江下流地方を本拠としただけで、蘇州を国都とはしなかった)

---

古代日本が、漢をもってアヤと和訓していたのも、まことに微妙である。古語のアヤ(綾・文)は、絹織物からきた。織りでもって模様を縦横に表現したのをアヤという。またその紋様をもアヤという。そういう豪華なものはみな海外の文明の源泉からやってくる。その源泉が漢であり、かつ漢がアヤなのである。

アヤは『古事記』『日本書紀』『万葉集』などのふるい言語例において、形容詞(あやし)、副詞(あやに)、動詞(あやしぶ)にもなった。アヤは、最初は綺麗なという感じからはじまって、やがて、霊異なほどに、また現実(うつつ)とも思えぬほどであるために怪しむ(怪しぶ)というように変化する。

古代日本人が、アヤである漢の文物(とくに絹織物)に最初に接するのは、朝鮮半島経由によってである。古朝鮮の南部の小地域に伽羅(伽耶ともいう)国があり、古日本では任那(みまな)とよんでいた。伽羅はしばしばアラと発音され、伽耶もしばしばアヤと発音された。綾織の絹織物は当初「アヤ(伽耶)の物」とよばれたのではないか。アヤ(伽耶)の文化の源泉は漢にあることから、漢という文字もまたアヤとよばれたと考えるのは、ごく自然である。

---

六朝文化の本質は、秦・漢以後の中国では例外的なほどに貴族文化であることだった。遊情の風をもち、漢民族にはめずらしく政治をもって至上価値とする精神が乏しかった。むしろ政治を野暮とし「風流」を重んじた。風流という語と思想と態度が、やがて百済経由で日本に定着する。風流至上、政治は野暮という六朝の気分はのちのち平安朝の文化を染めあげ、こんにちなお日本人の政治観に投影しているのではないか。

---

「海を見ようよ」

「ね、張さん、海を見ようよ」

---

…その気持ちわかる(笑)

それに対して応える張さんの思いもがけないおもてなし。

ジャンク!!

雨が降る降る。。。

。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。

。。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。

。。。。。

。。。。

。。。

。。

。

親ばかじゃないのよ。

だって 本当に かわいいんだもん(笑)

「超成長してるわよ~」

・・超!?(笑)

景色の一部になっているから目に入っているようで入っていない。

成長したモリンガちゃん

「おおしまくんみてみて!」

湯本香樹実

『夏の庭 The Friends』★★★★

夏に読もうと思ってそのまま・・

数ヶ月前にこの映画をみて泣いてしまった(汗2;)

すーさんがそのおじいさん役で、個性揃いの子供達もよい味が出ていた。

映画が先だったけど、それでよかったのかもしれない。

両方それぞれ楽しめる。

今どきじゃないけどそのよさを感じられてうれしい。

そういう感情って大事だと思う。

失われ逝くものと、決して失われぬもの

死ではじまり死で終わる

元はといえば装丁がステキで買ってしまった。

デザイン:Onuki DESIGN

ひとめ惚れ!みどりちゃんが好き!

梅雨が明けた。 最後の夏・・

フェイドアウトを何度も繰り返す。

連絡が来たおかげで杞憂に終わった。

ホッとしたのは確か お互いにね「安否確認」

夏を満喫?初波乗り「浜豚焼き」・・

全く音信不通にしておきながらこれだもの。

色々と思い悩む 事情 があるのは分かってくれる?

「何で連絡しないの?」とかごちゃごちゃ言わないところが好き。

お互いグレーです。

あやや元気かなぁ

オシロスコープとはなんぞや?

注文しておきながらよくわかっていなくて・・

「オシロスコープとは、時間の経過と共に電気信号(電圧)が変化していく様子をリアルタイムでブラウン管に描かせ、目では見えない電気信号の変化していく様子を観測できるようにした波形測定器です。 このブラウン管上の輝点の動きの速さや振れの大きさを測ることで、間接的に電気信号の電圧の時間的変化を簡単に測ることができます」

江國香織

『きらきらひかる』★★

久々の再読・・初期作品からどうかなと。

この連休の那須高原にて夜読書

高原でも蒸し暑い夜でエアコンがなくちゃ過ごせなかった。

誰からも邪魔なく一気に読めるってよいね。

ワイン片手にと言いたいところだけど冷えた氷結で・・(笑)

終の棲家として那須高原を視野に入れている人がいて、

ちょうど露天風呂で出会った那須在住のご夫人

「移住者だな」雰囲気からピンときた。

会話をしていたら「ビンゴ!」

避暑地、別荘地って優雅な人が多い。

参考のために生活環境等聞いたら「おすすめ」とのこと。

情報を色々仕入れた?おかげで湯あたりしてぼーっとしてしまった。

1 水を抱く

6 昼の月

7 水の檻

11 星をまくひと

12 水の流れるところ

ホモとアル中の夫婦のお話って聞くとひいちゃうかもだけど、

そういう最初の情報はいらない。

覚えている箇所は不思議と覚えてる。

ちょっとうらやましいと思う反面

セックスがないと味気ないとも思う。

音信不通にして5日目 身動きが取れない 考える・・

宮下英樹

『センゴク⑪、⑫』★★★

司馬遼太郎の越前の道に感化され、実家で探る探る。

元カレから借りパクしたまま眠っていた一乗谷編の『センゴク』

約10年ぶり?なつかしぃぃぃ

想い出に浸ってしまう。

このマンガがきっかけで織田信長と豊臣秀吉の関係が分かった。

あと本当の呼び名ね。

しかし今読んでもおもしろい。

織田信長カッコよ過ぎでしょう!

歴史に全く興味がなかったのにね。

一乗谷炎上・・朝倉義景

司馬遼太郎

【ワイド版】

『街道をゆく 18 越前の諸道』★★★

http://publications.asahi.com/kaidou/18/index.shtml

連休を前倒しして帰省+小旅行

もちろん司馬遼太郎持参だけど、19以降がまだ手元にない・・

同時進行読書で長嶋有を挫折・・

他に興味がなく依然司馬ワールド

しかし19も残りわずか・・そこで考えているのは江國香織

むふ!

あまりにも世界観がちがうから新鮮に感じるかなと。

この現状を楽にするためのバイブル(・・死語?)

と旅をする前に記した。

溜まりに溜まった旅の写真を整理して3000枚からスタート☆

---

道元の時代の中国では、「倭」は土俗めいた呼称になり、日本という正式なよび方は十分知られていた。たとえば道元より半世紀のちのうまれであるマルコ・ポー

ロが、『東方見聞録』の中で、「日本」(チパング)という呼称を用いている。

しかし一方、どの文献であったかいま思いだせないが、当時、南中国の海岸地方のひとびとは、土俗として、日本人のことを「ワクワク」(倭国倭国?)とよんでいたという。たとえばアラビアの航海者がきて、潮洲あたりの港で月代(さかやき)を剃った異風の者を見て、土地の者に、あれは何人だ、ときく。

「あれは、ワクワク」

と、土地の者が答える。

ともかくも道元の当時、中国にあっては、日本および日本人について、正俗両様のよび方がおこなわれていたのである。

---

「泰山娘娘」(たいざんにゃんにゃん)

日本も古代から神南備信仰という古神道的なもののほかに、山岳の神異と霊気に依存する信仰があり、その後、密教化した修験者(山伏)が活躍し、こんにちで

も、大和の大峰山や、出羽三山、あるいは富士山などで、その信仰が生きている。

仮りに、霊山信仰とよぶ。

この霊山信仰には道教の影響があるとする考え方がある。思考法としてむろんまちがいはないかと思われる。しかし証拠があるわけではない。

---

わたし連続読みが好きみたい・・

そこにくいついてしまう。

ねぇとんとん?「とんとんはとんぼ帰りだよ」

ぶーぶーそしてぷーぷー

りんりんもいたね。

---

古代は、神々は里人に祟りをなすものであった。里人が崇めているかぎり、無言であった。里人が不浄をなせば、崇った。

「崇(あがめる スウ)」

「祟(たたる スイ)」

は、文字として似ていて、古書でさえ、よく混同される。しかし、まったくの別字である。といって、意味は背中あわせでもある。

---

一乗谷・・想い出深い場所