音楽は生き残るのでしょうか?僕は最近「新譜」を買うことがほとんど無くなり、昔買ったお気に入りのレコードやCD、そしてSACDを、自分のそこそこに高級なオーディオ装置で、音楽を楽しむと言える音量で聴いています。音楽を聴くと、その曲を聴いていた頃の若かった自分の事は勿論、当時の事が脳裏に浮かんでは消えて行きます。やはり自宅でくつろいで、スピーカーからの空気の振動によって音楽を聴くのは楽しいし、音楽だけではなく、エンジニア達が工夫を凝らして作り上げた「音」そのものに、耳を傾けるのも楽しいものです。

僕が音楽CDを買わなくなったのは、お気に入りのアーティストが引退したり亡くなって、もう新作がリリースされないことも大きいのですが、最近の歌詞が聴き取りにくい(僕の耳が悪くなっていることも含め、歌い手の活舌が悪い。歌そのものが下手だから。)メロディラインが無い、単純な音楽が僕の趣味ではないからです。

でも、それだけが理由かと考えてみると、TVから音楽番組が消え去ってしまったことにも一因があると思います。新しい情報がまるで入って来なくなりました。誰が新作を発売するとか、誰が来日するとか、そういう情報に触れる機会も少なくなりました。FMでもトークが重視され、音楽を聴くこと重視から番組の方針が離れて行きました。

YouTubeで再生を稼いだり、サブスク等で音楽を販売しても、アーティスト達は利益をどれだけ得ることが出来るのでしょう?昔はコンサートはレコードを販売するための販売促進活動でした。しかし、いつの頃からか、CDを販売する為ではなく、逆に大きな器でのコンサート開催こそが大きな利益をもたらすように業界が変化しました。レコードやCDの売上枚数よりも、他のことで利益を上げるようになっていったのです。売上の軸が変化しました。その結果、街中のレコード屋さん、レンタル店が姿を消して壊滅状態となっています。

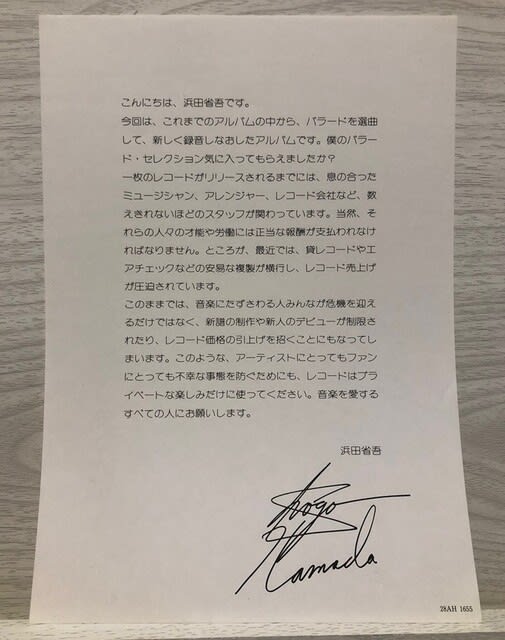

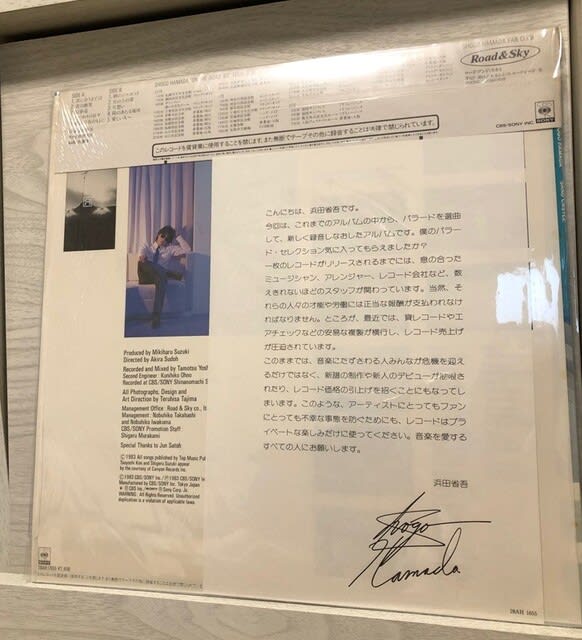

この浜田省吾のレコードが発売された時、作品そのものとは少し違った所で話題になりました。当時はレンタルレコード店が雨後の竹の子のように次々とオープンしていた頃で、これではレコードが売れなくなって、アーティストが食えなくなると大騒ぎになっていました。

このレコードの中で、浜田省吾がレンタルレコードに対する見解を、ファンに訴えたのです。

レンタルレコードの「黎紅堂」が勢いを増していた頃で、この後CDが登場し、レコードからレンタルCDにメディアが変更。同時にレンタルビデオやレンタルDVDが大流行し、TUTAYAが業界を統一してしまいました。(今はTUTAYAさえ姿を消して、Tポイントも消えてしまいました。)

レコードだって、学生などはそうそう月に何枚も購入できる訳でもなく、友人たちと交換してカセットに録音していたし、ラジオでエアチェックもしていましたから、レンタルレコード店が出来たからと言って、そんなにアーティストの収入が減るのだろうかと疑問に思ったものです。そもそも全国のレンタルレコード店が多くの枚数を仕入れます。

その後CDが登場すると、後を追って世の中を席巻したパソコンによって、簡単に複製を作ることが可能になり、メーカーは対抗してコピーガードを施し、CDをいつも購入している購買層から、それによる音質の劣化を危惧する大反対の声が沸き起こり、パッケージとしての音楽の販売方法が大きく揺らいで行きました。輸入CDが国内盤よりも遥かに安価に、タワレコやHMV等の大型店で販売されるようになったことも、音楽業界を揺るがしました。

そして紆余曲折があって現在、老若男女誰もが知っている時代を代表する曲というものは、世の中から消滅してしまったと言っても過言ではありません。これからも、人の心を揺さぶる名曲と呼ばれる音楽は、人間社会でどのように生き残って行くのでしょうか?除夜の鐘の音や公園で遊ぶ子供の声さえ、騒音だと言われる現在、どんな音楽がどんな形で人々に愛されて行くのでしょう。