東京ではタワマン・コンクリ強度不足の話、ストックホルムでは木造都市計画の話。

この対比、どちらに与したいですか?

2027年入居を目指す、中央区豊海のタワーマンション2棟のプロジェクトを進める三井不動産-清水建設が、コンクリの強度不足という瑕疵が見つかり、スケジュールに齟齬を来したという話題が東京新聞のウェブ(4月5日付け)に紹介されている。地上53階建て、全2046戸を予定し、昨年1月着工、現在1、2階を建設中で問題が確認されたという状況。

東京駅を中心に中央区では、三井不動産を始めとするデベロッパーが行政と一体に、現在槌音高く、そして巨大クレーンを林立させ、再開発と称して巨大事業に猛進中であることは、以前紹介している。ついこの前、地域内の工事現場で重大事故があり、複数名の作業員が事故死するという痛ましい事態も起こっている。

世界人口(80億人)の55%が現在、都市部で暮らし、そして世界の潮流として、人々は更に都会に吸引され、2050年には都市部住人の割合は68%に達すると予測(国連情報)され、都市生活者の数は今後新規に25億人が加わると言われている。

これに合わせて莫大な数の新規住宅が都市部に用意される必要性があり、それぞれの国がこの問題にどのように対処していくのか、が問われているのが現状であり、この先5-10年の喫契の課題となっている。但し単に都市部に住居を用意さえすれば良いという話ではなく、環境との調和・脱炭素化・グリーン社会化の方向性を考慮に入れた持続可能な形で各国はこれに対処していくことが求められている。

この喫契の課題に対する日本の対応を見るにつけ、そして東京駅周辺の喧騒的な再開発ラッシュを見るにつけ、どこか違和感を覚えるところがあり、その上今回の豊海のタワーマンションの話を聞くと、我々社会が何か大切なものを何処かに置き去りにしてきてしまい、見失ってしまっているのではないか、と感じている。

世界のいろいろな潮流を調べることの面白さに惹かれて、木造の高層建築物についても調べているが、その過程で興味あるスウェーデンの話に突き当ったので、今回は豊海のタワーマンションの話との比較をしながら、スウェーデンの話題を紹介します。

ストックホルム樹木都市構想というプロジェクトの話題になります。

現在計画が進行中のストックホルム木造都市計画は、スウェーデンの大手不動産会社Atrium Ljungbergが、2023年6月に発表しており、ストックホルム南部の25ヘクタールを超す敷地に、2千戸の住宅と7000か所のオフィススペース、レストランや店舗の建設を予定しており、そのすべてが木造で、2025年の着工予定で、最初の建物の完成は2027年を見込んでいるという。

樹木を多く植えるなど、森の中にいる雰囲気を感じるように設計されているという。

スウェーデンでは、コンクリや鋼鉄から脱却した形で、環境との調和を、脱炭素社会とグリーン社会の構築を、そして持続可能な未来社会の追求を、木造建築物にこだわる形で追求していこうとの意識と意欲があることが見て取れる計画に思える。

一方、良く言えば、日本ではコンクリ・鋼鉄・アルミ等の従来の建築手法にこだわりを持ち続ける中で、環境と調和し、脱炭素化やグリーン社会化の方向は見失うことなく、持続可能な未来社会を追求しようとする姿が浮かび上がってくる。

ここで見られる明らかな立脚点の違いが、何処から出てくるのかは、興味ある問題だと思います。

ここでは、簡単に森林と林業に対する両国の違いを見ることで、この違いの一つの面をあぶり出してみたい、と思います。

以下に、スウェーデンと日本の対比をならべてみます。

1. 人口:日本は1.251億人(2022)、スウェーデンは1049万人

2. 森林面積等:日本の森林面積は約2500万ha(国土面積3780万haの約66%)

スウェーデンの森林面積は約2800万ha(国土面積4080万haの約68%)

人口には大差があるが、国土と森林の面積、森林率は似ており、しかもこの森林率がここ数十年ほぼ一定している点でも良く似ている両国です。

3. GDP/1人:日本は33823米ドル(2022)、スウェーデンは55689米ドル(2022、IMF)

4. 森林の状況と森林資源の利用状況

(スウェーデン)

・スウェーデンでは、ほぼ全ての森林は管理されているとされる。農業や造林の影響を受けていない原生林があるのは最北の山岳地帯だけで、これらは天然林と呼ばれる。

従って大半の森林は農業や造林や管理という形で人の手が入っている状況といえる。

・年間の森林蓄積量の成長増量分は約1.2億m3で、伐採実績収穫分は9000万m3程。

従ってスウェーデンの森林は毎年増大し続けており、現在は30億m3を超えている。

・2250万ha(80%程)の森林が生産的に利用・活用されている。

・スウェーデンの年間樹木伐採率は2.4%程。

・パルプ・紙・製材品に関して世界第2位の輸出国。

・木材自給率:139%(柏田木材のホームページ情報より)

・林業に6万人以上が直接雇用。林産業全般の雇用従業員数は20万人程になる。

直接雇用6万人の対人口割合は0.6%、関連業種全般の20万人の対人口割合は2%。

(日本) 「森林・林業学習館」の情報より引用

・人工林はこの40年間(1966~2007)で約30%増加し、1000万haに達する。戦後の拡大造林の動きで、広葉樹の天然林の多くが針葉樹林に置き換わり、結果的に天然林等の約15%の低下が引き起こされた。

・増え続ける森林蓄積(樹木の幹の体積のことを指す)。

日本の特徴は、森林蓄積が増え続けていること(1966~2017年の50年に2.8倍化、18.87億m3が55.6億m3に)、ことに人工林の蓄積の増加(同50年間に約6倍化、5.58億m3が35.45億m3に)が際立っている。森林面積が変わらない中での、森林蓄積のこの増大は、森林の樹木間の密集度合いの増大を意味しており、人工林は手入れされずに放置され、幹が太るのを単に眺めているのが日本の特色と言える。

スウェーデンの森林が、ほぼ同じ環境にありながら蓄積量が30億m3程で収まっているのに対して、日本では人工林(1000万haと約3分の1の面積でありながら、35.45億m3とスウェーデン以上の蓄積量になっている)だけで、スウェーデンの蓄積量を凌駕していることの暗示する意味合いは非常に重いものがある。

・日本の樹木伐採率:0.53%。

・木材自給率:40.7%(2022、柏田木材のホームページ情報より)

・ 林業従事者の激減が起こっており、現在の従事者数4.5万人は対人口比0.036%であり、スウェーデンの20分の1程度という極めて「末期的」な状況である。

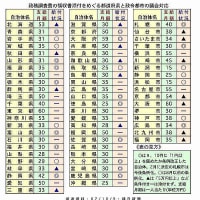

林業従事者数の推移データ

51.9万人(1955)、20.6万人(1970)、10万人(1990)4.5万人(2015)

「末期的」と言った理由を述べてみたい。

妥当な林業従事者割合がどの程度かは、厄介で決めにくいものとは思うが、ILOが2022年11月24日に発表の森林部門の世界の雇用者数が3300万人と推計していることが、利用できるのではと考えている。

この考えを基に妥当な林業従事者割合をわりだすと、3300万/80億の0.41%となる。スウェーデンが現在0.6%であり、この考え方から出される数字がある程度は当たっていると思う。この数値からすると日本の望ましい林業専業雇用従事者は50万人程となり、現状の4.5万人(0.036%)は極めて「末期的」なもので、日本が森林や林業を疎かにしている例証の一つと言うことの妥当性を裏付けるものと考える。

少なくとも、世界基準の林業専業雇用従事者を確保することが、責任ある社会の姿だと感じる所です。我が国も1955年当時はそのような普通の社会だった訳ですから。

以上、両国の森林と林業の状況比較を紹介したが、両国の間にはかなりの違いがある。

即ち、スウェーデンは持続可能な森林運営と林業経営が社会にとって重要だ、と捉えていることが明らかであり、そしてその実績を積み重ねている国だと言える。このことは木材関係の輸出が世界第2位、木材自給率が139%、森林蓄積率が毎年増大を続け、そして80%もの森林に人の手が入っている状況をみれば明らかであろう。

一方、日本は人工林の手入れが為されずに単に放置され、森では無意味に樹木の間が狭まり混雑さが高まっている。そして社会はそれを放任している、これが日本の現実である。

スウェーデンでは、ストックホルム樹木都市構想というプロジェクトが進み、日本では東京駅を中心に再開発が推進中であり、重大事故が起ころうが、瑕疵が見つかり進行に遅れが生じようが、行政とデベロッパーが一旦敷いたレール上の進行はそれほどの支障なく続いていくのである(東京―大阪間のリニアにも相通じる症状だろう)。

そして森林の放置も続くのである。でも、この状況は如何にもおかしい。

こういう見方をしてみたらどうだろうか?

それぞれの国や市民や社会は、森林という資源を世界から委ねられた形でそれぞれに持っており、その運営を世界から一任された存在だと考えるのである。

ある国は委ねられた貴重な森林資源を持続可能な形で有効に活用して、委ねられた権利に相応の義務を果たしている。その結果、世界の脱炭素化へ向かう方向に協力している。

一方委ねられた森林資源の活用をおろそかにする国や社会も残念ながら存在しており、そんな国や社会では森林資源が持っている炭素吸収・固定化力やそのほかの数多くの潜在能力が充分に発揮されることがない。

あまりにも、もったいないことであり、資源を委ねられているという権利に相応の義務を果たしていない国であり、社会であり、市民であると捉える必要があると感じている。

豊海のタワマンの話とストックホルムの話、私は後者の木造都市作りのプランの話の方が好きであり、スウェーデンの話の方に与したいと思う。

ある意味、我が国を象徴するとも言える現在の東京駅周辺の再開発や中央区豊海の今回の瑕疵発見の話には、森林と言う世界から委ねられている資源の大切さを忘れ、置き去りにしたまま、突進している我々社会の歪な偏った行動の結果ではないか、と感じている。

今の日本の都市(再)開発の仕方や森林を放擲している実態に違和感を持つ人が増え、政治に原因があるのではと思う人が増え変化が必要だ、に繋がっていけば良いと思っている。

「護憲+BBS」「新聞記事などの紹介」より

yo-chan

この対比、どちらに与したいですか?

2027年入居を目指す、中央区豊海のタワーマンション2棟のプロジェクトを進める三井不動産-清水建設が、コンクリの強度不足という瑕疵が見つかり、スケジュールに齟齬を来したという話題が東京新聞のウェブ(4月5日付け)に紹介されている。地上53階建て、全2046戸を予定し、昨年1月着工、現在1、2階を建設中で問題が確認されたという状況。

東京駅を中心に中央区では、三井不動産を始めとするデベロッパーが行政と一体に、現在槌音高く、そして巨大クレーンを林立させ、再開発と称して巨大事業に猛進中であることは、以前紹介している。ついこの前、地域内の工事現場で重大事故があり、複数名の作業員が事故死するという痛ましい事態も起こっている。

世界人口(80億人)の55%が現在、都市部で暮らし、そして世界の潮流として、人々は更に都会に吸引され、2050年には都市部住人の割合は68%に達すると予測(国連情報)され、都市生活者の数は今後新規に25億人が加わると言われている。

これに合わせて莫大な数の新規住宅が都市部に用意される必要性があり、それぞれの国がこの問題にどのように対処していくのか、が問われているのが現状であり、この先5-10年の喫契の課題となっている。但し単に都市部に住居を用意さえすれば良いという話ではなく、環境との調和・脱炭素化・グリーン社会化の方向性を考慮に入れた持続可能な形で各国はこれに対処していくことが求められている。

この喫契の課題に対する日本の対応を見るにつけ、そして東京駅周辺の喧騒的な再開発ラッシュを見るにつけ、どこか違和感を覚えるところがあり、その上今回の豊海のタワーマンションの話を聞くと、我々社会が何か大切なものを何処かに置き去りにしてきてしまい、見失ってしまっているのではないか、と感じている。

世界のいろいろな潮流を調べることの面白さに惹かれて、木造の高層建築物についても調べているが、その過程で興味あるスウェーデンの話に突き当ったので、今回は豊海のタワーマンションの話との比較をしながら、スウェーデンの話題を紹介します。

ストックホルム樹木都市構想というプロジェクトの話題になります。

現在計画が進行中のストックホルム木造都市計画は、スウェーデンの大手不動産会社Atrium Ljungbergが、2023年6月に発表しており、ストックホルム南部の25ヘクタールを超す敷地に、2千戸の住宅と7000か所のオフィススペース、レストランや店舗の建設を予定しており、そのすべてが木造で、2025年の着工予定で、最初の建物の完成は2027年を見込んでいるという。

樹木を多く植えるなど、森の中にいる雰囲気を感じるように設計されているという。

スウェーデンでは、コンクリや鋼鉄から脱却した形で、環境との調和を、脱炭素社会とグリーン社会の構築を、そして持続可能な未来社会の追求を、木造建築物にこだわる形で追求していこうとの意識と意欲があることが見て取れる計画に思える。

一方、良く言えば、日本ではコンクリ・鋼鉄・アルミ等の従来の建築手法にこだわりを持ち続ける中で、環境と調和し、脱炭素化やグリーン社会化の方向は見失うことなく、持続可能な未来社会を追求しようとする姿が浮かび上がってくる。

ここで見られる明らかな立脚点の違いが、何処から出てくるのかは、興味ある問題だと思います。

ここでは、簡単に森林と林業に対する両国の違いを見ることで、この違いの一つの面をあぶり出してみたい、と思います。

以下に、スウェーデンと日本の対比をならべてみます。

1. 人口:日本は1.251億人(2022)、スウェーデンは1049万人

2. 森林面積等:日本の森林面積は約2500万ha(国土面積3780万haの約66%)

スウェーデンの森林面積は約2800万ha(国土面積4080万haの約68%)

人口には大差があるが、国土と森林の面積、森林率は似ており、しかもこの森林率がここ数十年ほぼ一定している点でも良く似ている両国です。

3. GDP/1人:日本は33823米ドル(2022)、スウェーデンは55689米ドル(2022、IMF)

4. 森林の状況と森林資源の利用状況

(スウェーデン)

・スウェーデンでは、ほぼ全ての森林は管理されているとされる。農業や造林の影響を受けていない原生林があるのは最北の山岳地帯だけで、これらは天然林と呼ばれる。

従って大半の森林は農業や造林や管理という形で人の手が入っている状況といえる。

・年間の森林蓄積量の成長増量分は約1.2億m3で、伐採実績収穫分は9000万m3程。

従ってスウェーデンの森林は毎年増大し続けており、現在は30億m3を超えている。

・2250万ha(80%程)の森林が生産的に利用・活用されている。

・スウェーデンの年間樹木伐採率は2.4%程。

・パルプ・紙・製材品に関して世界第2位の輸出国。

・木材自給率:139%(柏田木材のホームページ情報より)

・林業に6万人以上が直接雇用。林産業全般の雇用従業員数は20万人程になる。

直接雇用6万人の対人口割合は0.6%、関連業種全般の20万人の対人口割合は2%。

(日本) 「森林・林業学習館」の情報より引用

・人工林はこの40年間(1966~2007)で約30%増加し、1000万haに達する。戦後の拡大造林の動きで、広葉樹の天然林の多くが針葉樹林に置き換わり、結果的に天然林等の約15%の低下が引き起こされた。

・増え続ける森林蓄積(樹木の幹の体積のことを指す)。

日本の特徴は、森林蓄積が増え続けていること(1966~2017年の50年に2.8倍化、18.87億m3が55.6億m3に)、ことに人工林の蓄積の増加(同50年間に約6倍化、5.58億m3が35.45億m3に)が際立っている。森林面積が変わらない中での、森林蓄積のこの増大は、森林の樹木間の密集度合いの増大を意味しており、人工林は手入れされずに放置され、幹が太るのを単に眺めているのが日本の特色と言える。

スウェーデンの森林が、ほぼ同じ環境にありながら蓄積量が30億m3程で収まっているのに対して、日本では人工林(1000万haと約3分の1の面積でありながら、35.45億m3とスウェーデン以上の蓄積量になっている)だけで、スウェーデンの蓄積量を凌駕していることの暗示する意味合いは非常に重いものがある。

・日本の樹木伐採率:0.53%。

・木材自給率:40.7%(2022、柏田木材のホームページ情報より)

・ 林業従事者の激減が起こっており、現在の従事者数4.5万人は対人口比0.036%であり、スウェーデンの20分の1程度という極めて「末期的」な状況である。

林業従事者数の推移データ

51.9万人(1955)、20.6万人(1970)、10万人(1990)4.5万人(2015)

「末期的」と言った理由を述べてみたい。

妥当な林業従事者割合がどの程度かは、厄介で決めにくいものとは思うが、ILOが2022年11月24日に発表の森林部門の世界の雇用者数が3300万人と推計していることが、利用できるのではと考えている。

この考えを基に妥当な林業従事者割合をわりだすと、3300万/80億の0.41%となる。スウェーデンが現在0.6%であり、この考え方から出される数字がある程度は当たっていると思う。この数値からすると日本の望ましい林業専業雇用従事者は50万人程となり、現状の4.5万人(0.036%)は極めて「末期的」なもので、日本が森林や林業を疎かにしている例証の一つと言うことの妥当性を裏付けるものと考える。

少なくとも、世界基準の林業専業雇用従事者を確保することが、責任ある社会の姿だと感じる所です。我が国も1955年当時はそのような普通の社会だった訳ですから。

以上、両国の森林と林業の状況比較を紹介したが、両国の間にはかなりの違いがある。

即ち、スウェーデンは持続可能な森林運営と林業経営が社会にとって重要だ、と捉えていることが明らかであり、そしてその実績を積み重ねている国だと言える。このことは木材関係の輸出が世界第2位、木材自給率が139%、森林蓄積率が毎年増大を続け、そして80%もの森林に人の手が入っている状況をみれば明らかであろう。

一方、日本は人工林の手入れが為されずに単に放置され、森では無意味に樹木の間が狭まり混雑さが高まっている。そして社会はそれを放任している、これが日本の現実である。

スウェーデンでは、ストックホルム樹木都市構想というプロジェクトが進み、日本では東京駅を中心に再開発が推進中であり、重大事故が起ころうが、瑕疵が見つかり進行に遅れが生じようが、行政とデベロッパーが一旦敷いたレール上の進行はそれほどの支障なく続いていくのである(東京―大阪間のリニアにも相通じる症状だろう)。

そして森林の放置も続くのである。でも、この状況は如何にもおかしい。

こういう見方をしてみたらどうだろうか?

それぞれの国や市民や社会は、森林という資源を世界から委ねられた形でそれぞれに持っており、その運営を世界から一任された存在だと考えるのである。

ある国は委ねられた貴重な森林資源を持続可能な形で有効に活用して、委ねられた権利に相応の義務を果たしている。その結果、世界の脱炭素化へ向かう方向に協力している。

一方委ねられた森林資源の活用をおろそかにする国や社会も残念ながら存在しており、そんな国や社会では森林資源が持っている炭素吸収・固定化力やそのほかの数多くの潜在能力が充分に発揮されることがない。

あまりにも、もったいないことであり、資源を委ねられているという権利に相応の義務を果たしていない国であり、社会であり、市民であると捉える必要があると感じている。

豊海のタワマンの話とストックホルムの話、私は後者の木造都市作りのプランの話の方が好きであり、スウェーデンの話の方に与したいと思う。

ある意味、我が国を象徴するとも言える現在の東京駅周辺の再開発や中央区豊海の今回の瑕疵発見の話には、森林と言う世界から委ねられている資源の大切さを忘れ、置き去りにしたまま、突進している我々社会の歪な偏った行動の結果ではないか、と感じている。

今の日本の都市(再)開発の仕方や森林を放擲している実態に違和感を持つ人が増え、政治に原因があるのではと思う人が増え変化が必要だ、に繋がっていけば良いと思っている。

「護憲+BBS」「新聞記事などの紹介」より

yo-chan