氷が激しく張っておる

津島神社に行く

愛知の津島神社が本社だったんだ…初めて知った

霜柱元気よし

校名が変わっている…

全然変わってない校舎

見上げれば天文台

駅の方に降りてゆく

マンホール(木曽福島)

名古屋方面

松本方面

わたくしは蒸気機関車に乗っておった(昭和40年代)

48年まで走っておったぞやはり

でこいちのおしり

木曽福島駅

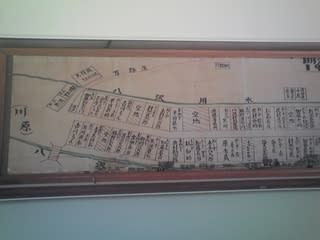

わたくしのご先祖の名前があった(明治40年の地図)

これが昭和30年代の写真と知って衝撃…とともに自分の過去を振り返ってかなり納得

宗教的習慣により帰省しております

意外とうまい岡山の弁当

御嶽が見えて参りました(ここらを昔は超絶的都会だと思っていました。)

線路

駒ヶ岳が見えて参りました

ガタンゴトン

ガタンゴトンガタンゴトン

駒ヶ岳が見えて参りました2

知らないうちにインコを大量に飼っている両親

急速に繁殖している増えている…

この夫婦は卵をほったらかしにしているらしい

飛ぶと人間には認識できない(黒い影に注目)

意外とうまい岡山の弁当

御嶽が見えて参りました(

線路

駒ヶ岳が見えて参りました

ガタンゴトン

ガタンゴトンガタンゴトン

駒ヶ岳が見えて参りました2

知らないうちにインコを大量に飼っている両親

急速に

この夫婦は卵をほったらかしにしているらしい

飛ぶと人間には認識できない(黒い影に注目)

先日、学部内のいろいろな研究者たちが集まって金森修の『科学の危機』の読書会を開いていたので参加してみたが、楽しかった。

わたくしは、金森氏が提唱する科学に対する「科学批判学」とは、文学そのものや文学研究に対する「文芸批評」みたいなものではないかと思っていた。何故かというと、それは「なんかよくわからんがそれはだめ」という判断を行うジャンルだからである。金森氏が言っている、科学者が毒ガスや原爆で道を間違わないようにするための指針のための「実存」というのは、「なんかよくわからんがそれはだめ」みたいなものであろう。

昨日も書いたが、我々は自分の思考を統御できない。科学における思考だって本当は、コントがいう風に実証・正確・有用などの「科学の古典的規範」に従うことはできない。しかし「規範」がないと思考もできない。しかも、このような不安定な関係を観察することもできないし統制もできないのである。その自覚がないと、自分の行為が合理的だと思い込んで……実際のところ、常軌を逸したレベルで思い上がった科学者というものはいるものである。しかも、そういう輩に限って、頭脳明晰でコミュ力があり、政府と社会の区別も付かない、複雑な人格をしている。

実際、ギボンズの謂うモード1(自律的な科学)とモード2(研究者集団の外部からのミッションで駆動する科学)の区別は、非常に曖昧である。(今日参加していた優秀な物理の人が言ってた……)

あるいは、研究者の存在の要件でもあるコミュニティの存在を考慮に入れて、×谷行人の「マクベス論」や「連合赤軍について」が論ずるみたいな、予言に対する競争の発生みたいなことも考えられるのであるが……いずれにせよ、研究者というのは自分が自覚する以上に夢のなかで徒競走をしていうようなものだろう。

というようなのが、好意的な見方であろう。

金森氏が、妻が自殺しても毒ガスを友軍を実験台にして開発した研究者をまるまる一章使って描いているということは、研究者というのは、ファウストではないが、本当に悪魔を魂を売っている可能性があることをまじめに言いたいのであろう、と思った。実際そうなのである。科学者も詩人も実際ところ、危険な人種なのだ。読書会のあとの懇親会でも述べたが、日本は「風立ちぬ」みたいに、ゼロ戦開発者を「いい人」みたいに描いてしまい、実際「いい人」だったかもしれないという感じがしてしまう文化風土があかん。

結局、勧善懲悪劇の復活が望まれるねというのが、わたくしの酔っ払った末の結論。

サンタクロースにただでプレゼントをもらおうという輩はすみやかに彼に金を払いたまへ

考える力と知識(記憶力)を分けて考えている教育業界の一部のすみやかな没落を願うわたくしであるが、なぜかと言うに、世のトラブルは、一見単純な手続きミス、伝言などの単純作業の精確さの喪失、――などから来るからである。うっかりミス(だいたいが嘘で、単なる怠惰による見落とし)が続いてだいたい大変なことになる。ロボット開発者がどう考えているかは分からないが、日常生活の我々の単純作業は見かけよりものすごく訓練を必要とし、大半は記憶力やまじめさの欠如、その他の理由によって身につかない。小学校6年間で身につくか微妙で――いや、大学生になっても多くの人が身についていない。ハサミでまっすぐにものを切る、糊をきちんと均等に塗る、書類や封筒をきれいな状態にして処理する、など、かなりの大人ができない。最近は、学校の先生も怪しい。学校に見学にいくとわかる。私も、書類作成になるとだいたい頭と體が挙動不審な動きをはじめる……。確かに得手不得手は誰にでもある。しかし、そういう意見がきれい事で無いことを祈るよ……

ロボットが何をやってくれるのか知らないが、将棋や碁や計算は世界一だが日常生活がまともに送れない人間を抱え込んだような状態に我々がなるとしたら、深刻である。パソコンなんか、テレパシー能力はすごいが、異常に風邪にかかりやすく、そのたびに失神し、記憶を誰かに抜かれるという、完全に「使えないやつ」である。

「諸君、あの男の敗北を喜ぶな。世界は立ち上がり奴を阻止した。だが奴を生んだメス犬がまた発情している。」(ブレヒト)

「戦争のはらわた」として知られるこの映画を見たのはいつだったか忘れたが、――日本が戦争に負けた理由がまた分かった気がした。喧嘩の強さとは、喧嘩の複雑さとひどさをどれだけ認識できるかに拠るのであって、戦争も同じことであろう。とにかく、我々の国は、闘いに関してとってもきめが粗い構想力しか持っていないのではあるまいか。

いつものクリスマス粉砕デモ

http://news.livedoor.com/article/detail/12459070/

どうせお縄なら自分でお縄を振り回すにかぎる、といった感じの行為が学生運動には足りなかったのではなかろうか。角棒はお縄より堅くて当たると痛いし……。山岳ベースの連中は、案外そのことに気づいていたのかもしれず、仲間を縄で縛ったりした。その結果、自分たちに対する抑圧が縄よりももっとなよなよした柔軟なものであることに気づいたのであろう。それは、――まったく観ていないのだが、『君の名は。』のようなものであろう。

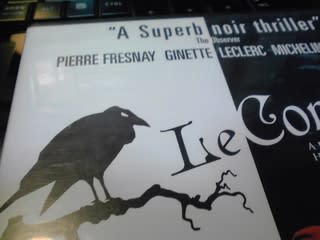

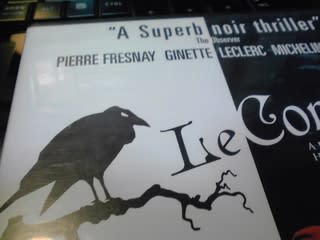

授業でも扱った『密告』であるが、これはいい映画であった。縄や鉄砲が出てこない代わりに怨恨、そして子供じみた遊びとしての匿名批評の暴力がある。むろん、この映画の作られた世界は、縄や鉄砲ばかりだったわけである。だから、このあと、銃を盗れ、という若者たちが出てくるのは当然である。

http://news.livedoor.com/article/detail/12459070/

どうせお縄なら自分でお縄を振り回すにかぎる、といった感じの行為が学生運動には足りなかったのではなかろうか。角棒はお縄より堅くて当たると痛いし……。山岳ベースの連中は、案外そのことに気づいていたのかもしれず、仲間を縄で縛ったりした。その結果、自分たちに対する抑圧が縄よりももっとなよなよした柔軟なものであることに気づいたのであろう。それは、――まったく観ていないのだが、『君の名は。』のようなものであろう。

授業でも扱った『密告』であるが、これはいい映画であった。縄や鉄砲が出てこない代わりに怨恨、そして子供じみた遊びとしての匿名批評の暴力がある。むろん、この映画の作られた世界は、縄や鉄砲ばかりだったわけである。だから、このあと、銃を盗れ、という若者たちが出てくるのは当然である。