nanimonasi

ネット商人たちが眼をくりくりさせてしゃべりまくっている番組を昨日観たが、つくづくこの人たちは世が世なら胴元でもやっていたのではないかと思った。個人の感想です。

つい古本で南方熊楠全集を買ってしまいました……

生意気にも、「十二支考」はすごい本だが『エプタメロン』の豕のエピソードを熊楠はもしかしたら書き落としているやもしれぬわブヒッ、と頁をめくっていたところ、案の定指摘されていた。誠に申し訳ございません。

生意気にも、「十二支考」はすごい本だが『エプタメロン』の豕のエピソードを熊楠はもしかしたら書き落としているやもしれぬわブヒッ、と頁をめくっていたところ、案の定指摘されていた。誠に申し訳ございません。

一週間ほど前、デリダの『死を与える』を読んでたんだ。そういえば『川の底からこんにちは』の冒頭、満島ひかりさんが腸内洗浄を受ける場面で「あーーー」というこの世のものとは思えないノンセンスにあふれた声を出すのだが、デリダの見落としてるものはこういう声だと思った。思っただけ。

国会が解散するときに、陛下の御名御璽の前にばんざいをした不逞の輩がいたらしいのである。だいたい最近の文学作品をみると、昔、堀口大学なんかが「象徴なんてはやくすてちまえ」と叱咤した効果がようやくあがってきたせいか、象徴すらうまく使いこなせない感じになってきており、学生の読解能力においてもそういう傾向にあるような気がする。というわけで、日本国の象徴の方も、ついに軽んじられるようになったかという感じであるが……。三島由紀夫の心配は文学に対しても天皇に対しても的中したのかもしれない。

天皇は、マルクス主義者の口まねをするわけじゃないが、やっぱりブルジョア的なものと封建的なもののバランスをとる機能的なものだと思う。だから、坂口安吾のいう天皇の利用というものもあり得るわけであるが、資本の人たちにとっては、もともと天皇なんかはどうでもよろしいのであって、ほっておけば制度の廃止を言い出しかねないのである。いまや、左翼の方が、天皇の政治利用に未練があるはずだ。天皇が実質「象徴」であることをやめ、というより、「象徴」の作用さえ心の中から追い出してしまいがちな、真に労働者化した国民の中では、天皇は案外、民主主義や良心といった超越的なものをいきなり送りつけてくる本当の「神」になる可能性があるのかもしれない。本当の天皇崇拝が問題になるのはおそらくこれからだ。

・昨日は白馬で地震がありました。長野県はしょっちゅう揺れてるけれども……。

・白鵬32回目の優勝です。もう少しで王選手のホームラン記録を抜くぞこりゃ。

・吉川末次郎の戦時中の、というか東方会時代の大学論を読んだが、最近の大学論と全く同じなので笑った。受験戦争への批判と、大学が社会のために働かず教授会で内輪もめばかりやってることへの批判がセットになっている。そういえば、学園紛争の時の「大学解体」も、密かな論点は似たようなもんだった。アーレントではないが……、あ、アーレントとは違うが、ある種の(知的)権力批判が暴力の発生と相即的であるのはいまに始まったことではなく、ずっとそうだったのである。もしかしたら、大学という権力をつぶすために日本は戦争をやったのであろうか。――これ、あながち妄想とは言い切れないのではあるまいか。

・絶望は死に至る病とは限らないが、全体主義に至る病ではあるかもしれない。

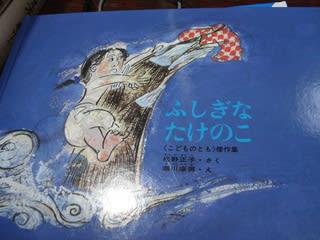

子供心にこの絵は天才の絵だと思った絵本「ふしぎなたけのこ」。竹の中に籠もったり家の中に籠もったり、月の中に帰ったりと――「竹取物語」が孤立した被差別者あるいはお金持ちのお話だとするなら、庶民の世界の――このたけのこは、雲をつきやぶり天高く伸びたが樵に切り倒され、風を切って山を越えたあちら側を指し示すのである。その先にはうまいこと、うまいもんがある。山国出の私にとって昔から疑問なのは、竹の子が山に阻まれて結局、宙を指すだけなのではないかということであるが、とりあえず海までさきっちょが届いてしまえばよいである。みんなで魚を捕り行こう。

最近読んだ「ももいろのきりん」。きりんは女の子が作った切り絵だが、これが大きいのでびっくりである。家よりもでかいから結局女の子共々家の外に出て行く。問題なのは、きりんがへたったときに太陽によってしゃんとして何度も復活することである。また、クレヨンの木の出現によって、女の子が他の動物と一緒に色を塗り直したりする。家に帰った女の子ときりんだが、結局彼女がきりんのために大きな桃色の家を作ってあげることができたのは、夕日のおかげであった。きりんをげんきな「ももいろのきりん」にするのは、女の子であろうか、太陽であろうか、あるいは「自然」なのであろうか。ここでは女の子にも動物たちにも勝手に伸びてゆく自然生長性が存在せず、自分で働きかけなければならないにもかかわらず、その作用がうまく確認できないようなストレスフルな世界があるように思った。しかし、この話から、歌声や風や光のあふれる様を感じる子どもは多いと思う。ここには「創世記」の風が吹いている。