夏から慌ただしく時間が過ぎていき、

なかなか参加できなかった薬草勉強会に

久しぶりで参加しました。

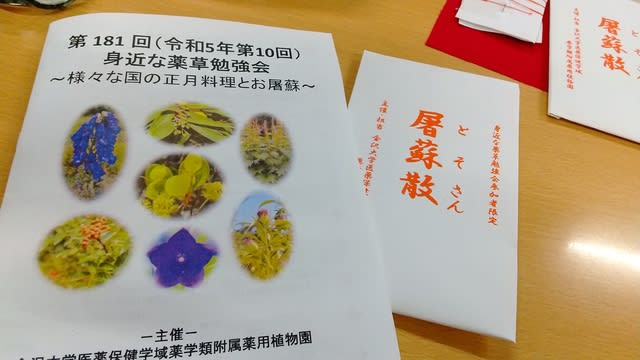

12月はお気に入りの屠蘇散づくりもあります。

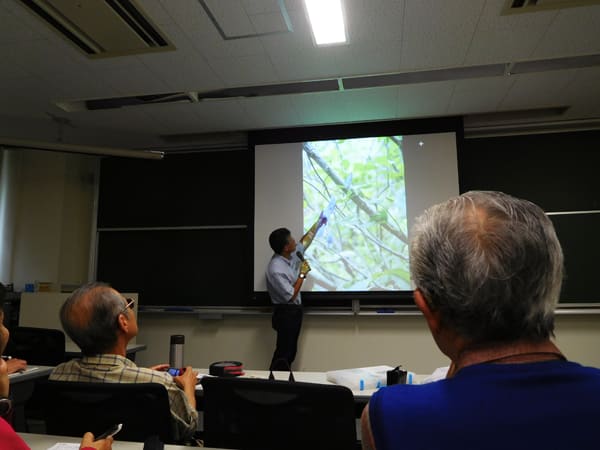

前半は、金沢大学の留学生たちによる

各国のお正月の食べ物の紹介。

中国河南省、中国上海、中国チベット、

ブラジル、タイの留学生たちが

それぞれの故郷料理を紹介してくれました。

当たり前ですが、お国が違えば食材もお料理の違っていて

とても面白い時間でした。

今日は大サービスで、ブラジルのマトゥーム茶、

金木犀の蓮根餅、フォイトーン(卵から作る糸のようなお菓子)、

黒豆アミーゴなどの試食がありました。

とても珍しいものばかりでした!

最後に、それぞれが布を塗って屠蘇散づくりをしました。

日本酒に漬けてお正月を楽しもうと思っています。

あ〜、楽しかった!