高知市 かざぐるま 山本たかこです。

高知市 かざぐるま 山本たかこです。食品衛生法の改正を知ったときは

大変ショックでした。

(高知新聞2023年12月12日)

機械によらず

人の手によってつくるものは

何百年と続いてきた日本の伝統です。

人によってやり方も違うし、

味も違う。

それでいいんかねと。

思いはいろいろあります。

もっと若かったら

いろいろ行動を起こしていたかもしれません。

ただ年齢も年齢だし、

引退するときかもしれないとも思います。

今後は売る売らないに関わらず、

みなさんが

自分の分を自分で作ってくれたら、

そして子どもにも伝えていったら、

伝統はすたれずに続いていきます。

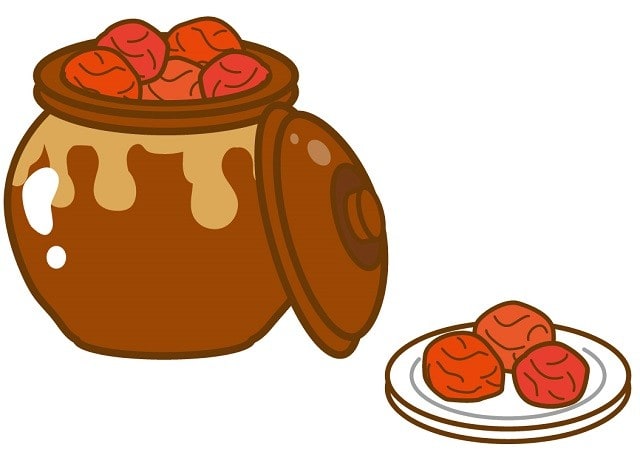

2023年漬分梅干しは、

たくさん注文いただいたので

4月で終わりそうです。

今年から梅干しの製造量が

自家用だけに減るので、

5月⑤回目から青梅を出荷する予定です。

みなさんに梅の実を買ってもらって、

ご自身でぜひ梅干しを手作りしてください。

「かざぐるま流の梅干の作り方」をお伝えします。

・梅を洗って乾かす

(水がついているとカビになりやすいので

拭き取るなりして水気をなくす)

・塩を準備する

(あまり少ないと腐りやすいので

我が家では18%にしている)

・梅に焼酎などを振りかけて

塩がくっつきやすいように湿らす。

・ビンに梅→塩→梅→塩と交互に入れる。

・数日すると梅酢が上がって

色が変わってくる

(時々、ビンをゆすって、

上の方の梅にも梅酢がかかるようにする)

そのまま、やわらかくなるまで置く。

・梅がやわらかくなったら紫蘇をいれる

(紫蘇は洗って水気を切り、

塩でもむ・・塩が多いと辛くなる)

よく絞ってビンに入れ

(この時、できれば、

別のビンへ梅→紫蘇→梅→紫蘇と

入れていく方が良い)

梅酢が、まんべんなく

梅と紫蘇にふれるようにビンを回す。

・一か月以上置いて、

梅に紫蘇の色がついたら取り出し、

晴天が三日以上続く日を選んで

ザルに並べて三日三晩干す

・・・四日目に空ビンに戻す。

※ この記事は、NPO法人土といのち『土といのち通信』2024年5月号より転載しました。