「アメリカの大寒波」と「地球温暖化」の関係

本当に温暖化は起きているのだろうか?米国を襲った今回の寒波を見るとそんな気持ちにもなる。少なくとも現在は寒冷化しているからだ。

たしかに、シカゴでは体感温度が華氏マイナス60度(摂氏マイナス50度)近くにまで下がり、カナダの一部の地域では、火星表面よりも低温となった。しかし、長期的に見れば北極の氷は減少傾向にあり、大気中の二酸化炭素濃度は高まり続けている。

今後地球温暖化がもたらす脅威は、かつて科学者たちが考えていたよりもはるかに大きなものとなるとも予測されている。

寒波という、ひとつの気象現象によって、地球温暖化が起きているか否かを証明することはできない。地球温暖化が起きていることは長期的傾向から示されていて、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、地球温暖化の主な原因は人間の活動によるものである可能性が「極めて高い」との見解を示した。

地球の気温は、二酸化炭素だけでなく、様々な要因で変化する。今回の寒波を説明すると、温暖化により北極海の氷が解け、気温が上昇。これにより、北極圏を取り囲むようにして高緯度を流れている極夜ジェット気流が弱められた。その結果、北極圏の寒気が南下し、寒波をもたらしたという。

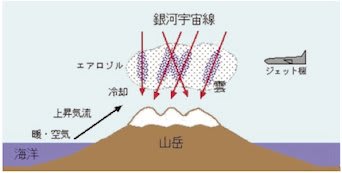

北極の氷の減少以外にも、気候変動は起きる。例えば、地球の雲量も温暖化に関係がある。雲が少ないと太陽エネルギーが、直接降り注ぎ温暖化が進むという。さらに雲の量は宇宙から飛来する宇宙線の量に関係する可能性がある。

雲と温暖化の関係は、National Geogrtaphic newsの記事「海上の雲が減ると温暖化が進む」を見てみよう。

海上の雲が減ると温暖化が進む?

気候科学の最新研究によると、複数の気候モデルが予測する海上の雲量の減少は、今世紀中に摂氏3度以上の地球温暖化をもたらすという。この上昇幅は、従来の地球温暖化の推定値の中でも高いほうに属する。

「このレベルの温暖化では、多くの熱帯地域に人間が住めなくなり、低~中緯度にある森林の大半が別のものに変わってしまう」と、研究の主著者で、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学に所属するスティーブン・シャーウッド(Steven Sherwood)氏は述べる。

この変化は地球の「気候を恐竜時代に戻すか、それより悪化させる。それも、地質学的にはごくわずかな期間、1本の樹木の寿命よりも短い期間のうちに」とシャーウッド氏は述べる。

大気科学の分野では、温室効果ガスが倍増すると、大気温はどの程度上昇するのかという疑問に長らく取り組んでいる。

この「気候感度」の推定は、気候における重大な問題となっており、今世紀中の温暖化の推定値は、低いものでは摂氏約1.5度から、高いものでは4.5度以上と幅広い。

推定値が上下する一方で、二酸化炭素濃度は上昇の一途をたどっており、20世紀の産業革命以前の平均値から約40%増加している。

主な原因は化石燃料の燃焼だ。

シャーウッド氏率いる国際チームが手がけた今回の分析では、雲量に関する物理学の精度を高めることで、気候感度の推定値の幅を狭められると報告している。

温暖化で雲量が減少

研究が取り上げた海上の雲は、空の低層で太陽光を反射するため、地球温度を下げる効果がある。地球温暖化によって、今世紀は高温、低湿度の空気がより多く海上の雲と混じりあうため、雲量が減少し、その冷却効果も低下すると研究は示唆する。

「これはエレガントかつ重要な研究だ」と、ペンシルバニア州立大学の気候科学者マイケル・マン(Michael Mann)氏は述べる。

マン氏によると、この研究結果は大きな意味をもつという。なぜなら、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の2013年の報告書は、気候感度の推定値の幅を広げ、2100年までの推定温度上昇幅の下限値をこれまでより下げたためだ。

過去の気候パターンから考えて、「IPCCは判断を誤ったというのが私の見解だ」とマン氏は述べる。シャーウッド氏らの研究は、「その理由を厳密かつ物理的に説明している」という。

気候感度の論争はまだ続く・・・

「気候感度に関する長きにわたった論争は、これをもって終結すると宣言できるだろうか?」と、今回の研究の付随論評において、日本の国立環境研究所に所属する気候科学者の塩竈秀夫氏と小倉知夫氏は述べている。

「残念ながら、それはできない。シャーウッド氏らの研究は大きな進歩ではあるが、それでもなお疑問が残る」。

理由の1つとして、海上の雲量の予測精度が向上しても、それでは気候感度の推定値の変動幅の約半分しか説明できない。

海氷や大陸上の雲がもたらす冷却効果については、なお不確実性が残る。

しかしマン氏は、気候変動科学の“不確実性”は、人類に都合の良いことより悪いことのほうが多いのではないかという懸念は、今回の研究によっていっそう増大すると述べる。「気候変動に絡むリスクを推し量るときには、最悪のシナリオを考慮しなければならない」。

今回の研究は、1月1日付で「Nature」誌オンライン版に発表された。(National Geographic 2014 1.6) 次に宇宙線と雲量の関係を見てみよう。 「宇宙線と地球磁場の関係、寒冷化は必ずやってくる」から引用する。

宇宙線と地球磁場の密接な関係

アルベド(反射率)という問題がある。太陽からやってくるエネルギーを100%とすると、地表に届くのはだいたい70%くらい、残りの30%くらいは地球に影響を与えず、雲に反射されてそのまま外に出て行ってしまう。

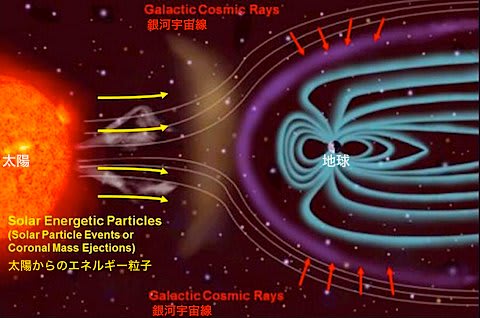

雲の量が増えたり減ったりする要因の一つに、地球の磁場があることは間違いない。地球の磁場が非常に強いと、宇宙からやってくる宇宙線や太陽プラズマが、大気の中に入れなくなる。

逆に磁場が弱くなると、宇宙線がたくさん入ってくることになる。たくさん入ってくると、雲が増えることがわかっている。宇宙船が凝結核の役割をすると思われている。凝結核とは、大気中に浮遊する固体、または液体の微粒子(エアロゾル)で、水蒸気が凝結して水滴をつくる、つまり雲をつくる核となるもの。

地球の磁場が弱くなると、地球に届く宇宙線が増え、水蒸気が雲になる率が高くなる。地球を覆う雲の割合が増えると、地表の気温は下がる。つまり、磁場の強さが地球の気温を決める要因の一つになっている。地球磁場がアルベド=反射率をコントロールしている。

暗い太陽のパラドックス

世界中の科学者たちは「暗い太陽のパラドックス」(地球のある時期に太陽活動が活発でないのに気温が高いこと)の要因は久しくメタンだろうと考えていた。

その後、デンマークの科学者スペンスマークが、宇宙線の長期的な変化に着目した。宇宙線はたくさんの星ができる時や、たくさんの星が死ぬ「スターバースト」という現象が起きた時に大量に放射されることがわかっている(*14C(カーボン14、炭素同位体元素)は、宇宙線が作る元素。14Cは、宇宙線照射量の尺度にできる)。「スターバースト」現象は、地球誕生以来、過去46億年間に3回起っている。

2回目、3回目の「スターバースト」の時、地球が凍りついたことがわかっている。特に23億年前には、地球全体が凍土と化した「全球凍結」となった。

世界中で石油をがんがん燃やしても、二酸化炭素は大気中で年間約1ppm(過去100年間)しか増えない。

温度に直せば1ppm当たり、0.004C゜。だが、雲の量が1%変動すると、雲の反射率にもよるが、温度は0.6C゜から1C゜変わる(IPCC=気候変動に関する政府間パネルの計算も同じ)。

太陽のエネルギーが弱く暗かった時期に、なぜ地球は晴れていられたのか(地球気温が高い)、それは、スターバースト(46億年前)とスターバースト(23億年前)の間に、宇宙線がほとんどなかった時代があった(よって雲量が少ない)ためだということをスペンスマークは解明した。

今起きている「温暖化」対策の動き全てが無駄ではないと私は思う。化石燃料から他の資源へのエネルギー転換は、一刻も早く必要だ。化石燃料を燃やせば、二酸化炭素以外にさまざまな物質を排出する。空気を化学的に汚染させる。

寒冷化は確実にやってくる?

現在、「温暖化」などと騒いでいるが、いまだ南極と北極には氷がある。大雑把に言うと、現代は氷期と氷期の間、あくまでも「間氷期」なのだ。地球というのは、二酸化炭素を排出しようがしまいが、気候変動するものだ。

これまでのデータを、過去100年間、地球はたしかに温暖化しているが、また気温が下がってくる。寒冷化が始まってもおかしくない時期に来ていることがわかる。

過去1万年間の詳細な気温変化のデータを総合すると、現代の温暖化が約500年周期のもので、過去では中世の温暖化にほぼ対応していることがわかる。

人間が文明を創って、化石燃料を燃やし、二酸化炭素を大量に排出するようになったのは、わずか200年前くらいから。

ほんの短い期間でしかない。

10億年という気の遠くなるような周期で見ると、地球の磁場は25億年前と12億年前に最大のピークがあったことがわかっている。

4億年前頃から次第に弱くなりつつあるのが現在の状態。地球の磁場が現在の半分以下になると、地球は全部凍結してしまう。

地球の磁場に宇宙線をさえぎる効果があり、地球の表面温度を上げることに貢献している。(宇宙線と地球磁場の関係)

宇宙線が雲を形成?スベンスマルク効果

スベンスマルク効果とは、宇宙空間から飛来する銀河宇宙線が地球の雲の形成を誘起しているという仮説である。気候変動への影響についても仮説に留まっており、主要な科学的報告において採用されておらず、影響があったとしても、その影響量は最大でも観測されている気温上昇量の数パーセント程度だとみられている。

太陽磁場は宇宙線が直接地球に降り注がれる量を減らす役割を果たしている。そのため、太陽活動が活発になると太陽磁場も増加し、地球に降り注がれる宇宙線の量が減少する。スベンスマルクらは1997年、宇宙線の減少によって地球の雲の量が減少し、アルベド(反射率)が減少した分だけ気候が暖かくなった可能性を提唱した。

1998年にジュネーヴのCERN素粒子物理学研究所のジャスパー・カービー(英語版)により大気化学における宇宙線の役割を調査するためにCLOUDと呼ばれる実験が提案され、本格的なデータが得られるのは2010年くらいとされていた。

また小規模なSKYと呼ばれる実験がヘンリク・スベンスマルク(英語版)により行われた。

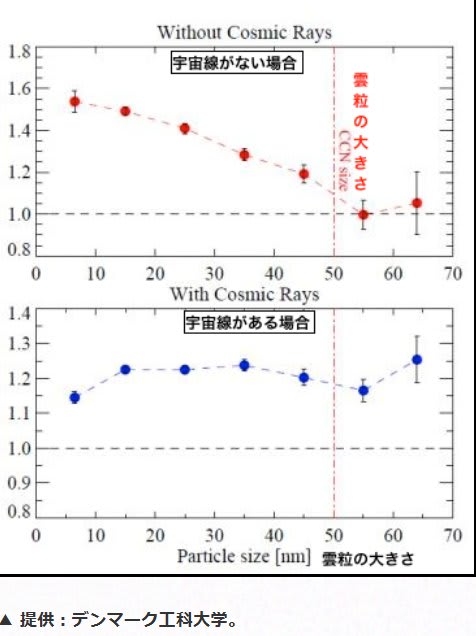

2005年の実験では、空気中において宇宙線によって放出された電子が雲の核形成の触媒として作用することが明らかとなった。

このような実験により、スベンスマルクらは宇宙線が雲の形成に影響を与えるかもしれないとの仮説を提案した。

しかし2011年、CERNのCLOUD実験でも、実際に雲を形成できるような大きさの水滴の生成は確認できていない。

提唱者らによる2012年時点の論文でも、仮説に留まっている。

なお、ウィルソンの霧箱は数百%の過飽和状態であるが、現実大気の過飽和は数%であり、霧箱のような事は起こらないとしている。

宇宙線、温暖化への影響

スベンスマルクらの提唱する機構が、実際に気候に影響しているという確証は見つかっていない。また複数の科学的報告によって、宇宙線が実際の雲量や近年の地球温暖化に大きく影響を与えているとの説は否定されている。

スベンスマルクらの説は気候変動に関する政府間パネル (IPCC) においても評価対象となったが、2001年の第三次評価報告書(ワーキンググループ1、第6章)および2007年の第4次評価報告書(ワーキンググループ1、第2章)でその影響は不明確であると指摘され、採用されていない。

この評価報告書は、世界130か国からの2千人以上の専門家の科学的・技術的・社会経済的な知見を集約し、かつ参加195か国の政府代表から成るパネルによって認められた報告書である。また現在観測されている温暖化は、確率90%以上で人為的な要因が主因であると評価されている。

2008年4月、ヨーン・エギル・クリスチャンセン (Jon Egill Kristjansson) らは雲量の観測結果に宇宙線との関連性が見られないとの調査結果を発表し[15]、「これが重要だという証拠は何もない」と指摘している。

2009年、カロゴビッチ (Calogovic) らはフォーブッシュ減少(英語版)と呼ばれる宇宙線の変化現象に対する雲量の応答を調べた結果「どのような緯度・高度においても、対応する雲量の変化は見られない」と報告している。

2009年、ピアス (Pierce) らは宇宙線による影響量は観測されている温暖化を引き起こすには2桁足りないと指摘している。

2011年、複数の検証結果に基づいたレビューにより、実際の雲量への宇宙線の影響は確認できず、地球規模での気候への影響はあっても無視できる程度であると評価されている。またスローン (Sloan) らは2011年、実際の気候との関係は何も確認できないと指摘した上で、仮に関係があったとしても1900年以降に観測されている気温上昇の8%未満の影響しかないと見積もっている。(Wikipedia)

以上、サイエンスジャーナル2014年01月10日00:30 より

熊本、大分の大地震、火山噴火と日本だけでなく、地球規模で気象が乱れている。

原因は何かと調べました。

上記記事の根拠としてデンマーク工科大学が宇宙線が雲をつくる種の役目を担っていることを過去、発表している。

太陽の活動が低下していることにより、地球に降り注ぐ宇宙線の量が増えている。

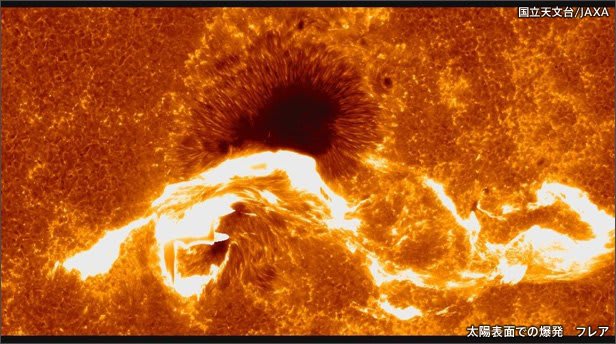

太陽の黒点が多い時は、太陽フレアにより

宇宙線が地球にあまり、降り注がないが、太陽が元気なくなると宇宙線が地球に降り注ぐことで雲を作り、さらに地震のトリガ、火山噴火のトリガを引く役目を担い、温暖化と言われる海水温度上昇も南米沖の海底火山を噴火させ、エルニーニョ現象の原因になっていると思われる。

CO2が増える原因は、暑くなると海の中のCO2が大気に出てくるためである。ちょうど、サイダーを温めると炭酸ガスが抜ける現象である。つまり、暑いから、CO2が増えるのです。CO2が増えても温暖化には影響ありません。大気中にだった0.04%しかないCO2を論じること自体、本当にナンセンスなのです。

以上、地球の気象に関することを述べましたが、このままいくと寒冷化に向かいます。

心配しないといけないのは、寒冷化により、穀物の生産が減少し、食糧難、飢えの時代がやってくることです。

ですから、結論は食糧の自給率を上げることに力を入れないといけません。