福井の永平寺町にある福井大学医学部附属病院を訪問し、山下先生から同病院の取り組みなどお話をお聞きした。

詳細は、下記ご参照だが、冒頭に横浜市神奈川区の大口病院(85床)で入院患者が消毒剤「ヂアミトール」を点滴に混入され死亡した事件について書く。当初内部関係者の犯行との推測でスピード解決かと思われていたが、捜査は難航しており、たとえ容疑者を特定しても、立証が極めて困難で、警察は逮捕に踏み切れていない。注射針や消毒液などを取り扱う人間はそう多くないので犯人の目星はついているだろう。しかし、物的証拠がなく迷宮入りするだろう。そして大口病院の入院患者と通院する人も皆無となった。だが、福井大学病院の場合、大口病院のようなことにはならない。新しくなった新病棟にはセンサーと無線通信網が張り巡らされており、医療従事者や患者さんも含めモニタリングが可能で、大口病院事件のように物証がなく立証できないということはない。素晴らしい取り組みである。

さて、以下です。

○福井大学医学部附属病院では、病棟建て替えを期に全面的に位置情報などのセンサーや近距離通信などのITインフラを導入し、病院経営の効率化と医療従事者の活動可視化などを目指し取組を行っていり。現在も継続して医療の現場でのスマート医療機器や医療データのデジタル化を実施中。目指すのはICTによって、“いつでも・どこでも”必要な情報を活用しながら、患者に寄り添う医療を実現したいという現場の思いを実現すること。しかし、複雑化したIT環境がこの目標を難しくさせている。

○24時間体制で患者の命を預かる病院にとって、医療情報システムは必要不可欠な存在。医療情報システムがなければ診療はままならず、システムには高い信頼性や可用性、そして、患者の大切な個人情報を保護するセキュリティが求められる。それと同時に、ICTの利便性を業務の現場へ提供することで理想的な医療環境をかなえるものでなければならない。加えて急速なICT化は、病院内に複数のシステムやネットワークが乱立する状態を招いた。システムごとに多数のサーバーや端末、ネットワークが存在し、各システムがバラバラなまま、連携も進んでいない。理想的な医療現場を実現するには病院のICT環境を効率化する必要があり、病床600を抱える福井大病院では、約10年前からICT環境の刷新を進めている。医療の現場がICTに期待することとは、いつでも、どこでも(ユビキタス)情報を活用できる環境の実現しようとしている。福井大学病院における医療ICTの刷新は、院長も含めた関係者と意見交換をした結果、無線を含むネットワークを整備し、モバイルデバイスで必要な情報を利用できること、さらには、ナースコール設備を高度化して情報を生かす診療サービスを提供することを目標にした。

○ユビキタスな情報活用の基盤作りでは、まずファットクライアントやワークステーションも含めてバラバラだった各種システムを、サーバーはVMware、アプリケーションはXenAppを利用して集約化。端末からシステムにシンクライアントで接続し、端末では表示用データのみを利用することで、データの本体が端末に残らないことからセキュリティ性が高まった。また、医療情報や医療機器、事務処理、研究、インターネット・電話などに分かれていたネットワークも仮想統合し、共有化を図った。統合ネットワークでは帯域制御によって医療系データを優先的に制御する。認証LANとすることで、機器を接続するだけに適切なLANへ自動的に接続されるようにした。将来を見据えて、IPv6にも対応させている。5000を超えるノードを持つIPv6環境は国内では無く、シスコなど通信ベンダーのテストベッド的な存在となっており、様々バグ取りに精を出している。この面での福井大学病院の貢献は非常に大きいと自負している。

○ICTインフラの刷新による効果の一例では、無線系のトラフィックが従来の5分の1から10分の1程度に減少している。かつては診療開始時刻などに端末からシステムへのアクセスが集中し、CT画像など大容量データを含むトラフィックが発生していたが、シンクライアント化によって転送されるデータ量は大きく減った。会計検査院にこれを知られるとマズイ(笑)。100Gの通信帯域など全然必要ないんだから。

○同時にマルチデバイス化も実現し、ICTの利便性が大きく向上。従来は必要なデータを専用端末でしか利用できず、医師や看護師らが病室と専用端末のある場所を往復しなければならないこともあった。この他にも、Apple好きの医師が結構多く、従来はApple製品を利用できないなどの不満があったものの、シンクライアント化でこれが解消され満足度が高まった。病院に限らずICTインフラの刷新は、時間と根気の要る作業になる場合が少なくないし、技術的な制約も伴い、既存システムに基づく業務プロセスが確立されている場合、現場からの反発もある。現場が情報活用の必要性を感じていても、毎日の業務の流れを変えることは容易ではない。

○如何に院長などトップ層の支持を取り付け、また確固たる意思決定の基でICTインフラの刷新を進められるのがポイントで、院長以下の全面的な同意を取り付けることが出来たのは幸い。この背景には、病院幹部が情報活用の必要性を強く感じていたからで、現場を含む院内への説明には、映画「マトリックス」のシーンを用いて説明した。これが良かった。コードが映像の上下左右から流れてくるあの印象的なシーンを使ったのだが、素人にクラウドとかIT用語満載で説明してもムダ。これが一番。ユビキタスな情報活用と聞いてもイメージしにくいが、登場人物の周りに情報があふれている映画のシーンを見ると分かりやすい。ICTインフラの刷新によって、医師や看護師はどこにいても、必要な時に必要な情報を利用できるようになった。病室では患者の側にいながらタブレット端末から電子カルテを閲覧してコミュニケーションをとったり、情報を入力したりできる。カートに積載された専用端末を壊さないようにと、気を使いながら回診する負担も解消された。また福井大病院は医学部の付属病院であることからも、学生が現場で教授と同じ画面をタブレットで見ながら講義を受けることもできるようにしている。

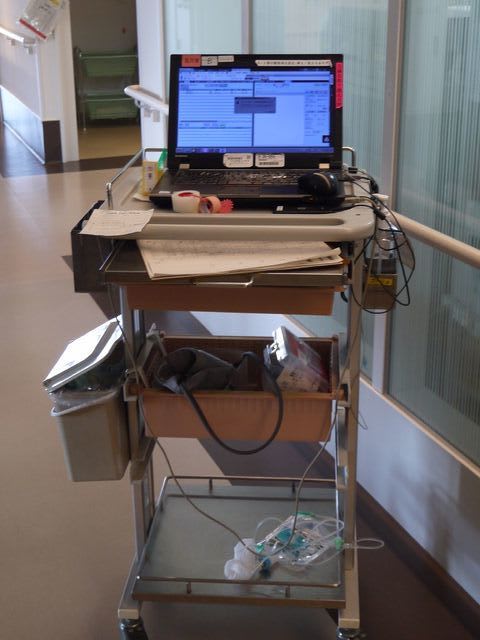

カートに積載された専用端末とセンサーなど附属備品一式

○また、患者の不安を和らげる効果も。例えば、従来は手術前のインフォームドコンセントを専用端末がある診察室でしなければならなかった。診察室に呼ばれる患者さんの不安は相当なもの。それが病室のベッドでもできるようになった。

○病院では古くからPDAなど利用されていたが、現在のスマートフォンやタブレットに比べれば筺体が重く大きく、駆動時間が短い、また機能も少ないため、現場の評価は芳しくなかった。現在のスマートフォンやタブレットは従来の課題の多くが解決され、一般にも普及していることから使いやすく、医療現場のニーズに応えやすいものになっている。ただし紛失などのセキュリティリスクが高いことや、機動力を得るために無線環境が必要になるといった課題が残るため、ICTインフラの刷新でモバイルデバイスに起因する課題を解決しようと努力している。

○福井大病院では2014年からナースコールシステムの高度化を目指す実証実験にも取り組んでいる。ナースコールシステムを院内の情報システムと連携させて医師や看護師により多くの情報を提供し、迅速かつ適切な対応を可能にしたい。従来のPHSでは呼び出しをした患者の病室しか分からず、看護師は現場に駆けつけて状況を確認し、それから必要な準備や対応を始めなければならなかった。ナースコールを高度化することで、呼び出しと同時にスマートフォンへ患者の名前や所在、呼び出した理由、状況を通知できるようになり、適切な対応がとりやすくなる。例えば、感染症のような場合なら担当者以外のスタッフが駆け付けることになっても、事前に感染防止のための準備などができる。将来はナースコールという言葉が消えるだろう。

○実証実験では病院内に、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発した屋内GPS機能を搭載するIMES(Indoor MEssaging System)を935カ所に設置。看護師らの所在や移動の測定、医療機器などの管理もできるようにした。看護師が持つスマートフォンから位置情報を取得することで、移動など業務の様子を可視化する。可視化された情報を分析して病院内での動線の改善につながっている。

IoTゲートウェイの内部構造

WiFi、Bluetooth、ZigBee、IMES(GPS)が組込まれている

○IoTゲートウェイは、WiFi又はEthernetによる通信と制御をベースとし、Bluetooth(BLE)、ZigBee、IMESを搭載(必要なものを選択可能)する。この装置は、山下先生が構想したもので、横浜のCovia社が「UM-120」として販売している。同社は、どれも位置情報と関連するモジュールを実装しているが、それぞれの特徴を生かした利用を考えて、特性により利用方法を分けている。Bluetooth(BLE)は、医療機器への組み込みも増えており、また低電力になっていることから、近距離でのデータ通信としての利用が可能で、分散配置された医療機器からのデータ取集への応用が可能。これに加えて、ビーコンとしてのスマートフォン等へのPUSHサービス、またエリア単位での位置情報提供が可能。

○ZigBeeは、もともとセンサーネットワークとして低消費電力であることや、ネットワークが自動構成できるなどの特徴があり、医療機器等からのアラームなどの小容量データを位置とともに通知する利用が可能である。メッシュネットワークの特徴を生かして、エリア単位での位置情報としても利用できるため、患者の転倒や医療機器の状態監視などへの応用が期待できる。

○IMESは、屋内外のシームレスな位置測位を可能にするシステム、準天頂衛星(QZSS)初号機「みちびき」を開発する過程で、JAXAが民間企業と協力して開発した日本独自の技術。IMESは、米国のGPS衛星と同じ周波数を、特別の許可を得て使用し、屋内に設置する送信機から、その場所の経度・緯度・高さ情報を提供する。システム利用にはJAXAの認証が必要。福井大学病院のIoTゲートウェイも同じだが、設置する緯度・経度・高さ情報をIMESチップに仕込むと際、JAXAの方で国土地理院の「場所情報コード」と言う一意の番号が割り振られる。場所情報コードは、日本の国土地理情報の要である「電子基準点システム」に組み込まれた、所謂、日本政府が認める「公の位置情報」となることから、医療・介護・教育・公的認証システムとの連携などが可能となっている。2017年~2018年にかけてJAXAが追加のQZSS衛星3基を打ち上げ、GPSとQZSSとの相互運用が可能となる。地上局での位置情報補正・補強サービスにより、センチメートルオーダーでの位置測位が可能となる為、産業界で注目されている。

○福井大学病院の新しい病棟は、完全に無線LAN化し有線LANは無くした。しかし、品質の高い無線LAN環境の構築と運用の難しさがある。チャネル割り当てが複雑になればローミング(アクセスポイント間移動)による影響で接続が途切れることも問題になるし、そもそもチャネルエリアを3次元できれいにプランすることに限界を感じていた。何とかネットワーク品質を確保しつつ、管理の手間やコストを下げる方法はないかと検討を続けてきた。無線LANは、2.4GHz帯や5GHz帯を使って通信する。ただし2.4GHz帯はコードレス電話やBluetooth通信に加えて、多くの医療機器が使用する過密地帯の周波数で、電波干渉を受けやすい。しかも通常は、アクセスポイント間で干渉が起きないように、1ch-6ch-11chなど基本的に5チャネル以上間隔を開けた3つのチャネルの組み合わせで、各アクセスポイントの割当てを設定して運用する(IEEE802.11gという無線通信規格の場合)。 ところが多層階の建物では、平面で隣り合う電波エリア(セル)の重なり部分では干渉は起きなくても、天井や床下から突き抜ける電波エリアとのチャネル干渉が発生するなどして、通信状態が劣化してしまうことが多い。安定した通信のために多くのアクセスポイントを配置すればするほど、各フロアのチャネル設計や電波強度の設定は煩雑になる。多層階の無線エリアでは理想的なチャネル設計など不可能に近く、そうした運用から解放されたいという強い思いがあった。PHS電話から無線LANベースのIP電話への移行やiPadなど多様な無線デバイスの利用拡大、さらにユビキタス医療の実現を考えると、将来のチャネルを増設するための周波数帯を空けておきたい。新しい取り組みに挑戦しようとすれば、ブレークスルーが必要だ。結論としては、無線LAN環境に仮想技術を適用したシングルチャネル化にチャレンジし、これを成功させた。

○つまり、複数のアクセスポイントで構成される電波のカバーエリアを1つの仮想化したセルとして扱うバーチャルセルの技術と、1つのバーチャルセルをシングルチャネルで運用する技術を採用したのだ。そのソリューションとしては、メルー・ネットワークスのバーチャルセル・シングルチャネルデプロイメント技術を実装した無線LAN装置。一般的な無線LANは、複数のアクセスポイントに異なるチャネルを割り当てた、マイクロセルと呼ばれる空間で伝搬環境を作る。それに対してメルー・ネットワークスは、複数のアクセスポイントに1つのチャネルを割り当て、1つの仮想的なセル(バーチャルセル)としてエリアを構築する。隣同士のアクセスポイントで同じチャネルを使って通信すると、通常は電波干渉を起こす。しかし、同社のシングルチャネルデプロイメントという技術を利用すれば、1台のコントローラで隣接するアクセスポイントやクライアントを把握して、通信をコーディネートできる。

○シングルチャネル化した仮想エリアを構成すれば、アクセスポイントを移動しても通信が途切れることはないし、電波が届きにくく通信状態が悪い場所があれば、アクセスポイントを追加するだけでいい。何といっても、チャネル設計や調整、無線LAN機器の運用管理の手間がかからなくなり、運用コストの削減も可能になった。福井大学病院は、1台で最大300台のアクセスポイントを制御できるモデルのコントローラを導入。病院全体と医学部用に、それぞれ1つのチャネルと1つの仮想セルで運用している(もう1チャネル・仮想セルを他学部用に設置)。現在、病院内には約300台、医学部用は約200台のアクセスポイントを設置。通常、無線LANのアクセスポイントは病院内の廊下の壁上部や天井の見通しのよい場所に設置することが多いが、福井大学病院では各フロアの天井裏に設置している。

○福井大学病院では、2人の看護師がパートナーを組んで患者を継続的に看護する「パートナーシップナーシング」を取り入れている。看護に対する成果と責任を共有しながら、1人が看護を行い、もう1人がタブレットから電子カルテに記録するというもので、1人で何役をこなすよりも、患者に寄り添う看護ができると期待されている。IMESにより位置情報がとれるようになり、動線の改善やパートナーシップナーシングに取り組んだ結果、福井大病院では看護師の業務負担が改善され、残業時間も大幅に減少するなど成果を得られている。看護師の業務環境はどの病院でも大変に厳しく、定時で帰宅できるようなところはまずない。看護師が働きやすい環境作りにもICTは欠かせない。病院全体で2億円の人件費削減となっており、効果の高さを実感している。

○ナースコールシステムの高度化は患者への新たなサービス提供も可能とすると考えている。例えば、食事のメニューや診療、検査といった1日のスケジュールといった連絡事項は、看護師が巡回時に患者へ伝える場合が多い。病室にタブレットを用意することで、患者はいつでも必要な情報を得ることができる。医療分野ではメガネ型や時計型といったウェアラブル端末に対する期待も非常に高い。メガネ型端末なら、ディスプレイに表示された情報を見ながら両手で作業ができる。ウェアラブル端末で記録されたバイタルデータなどの健康情報と電子化カルテの情報を連携できれば、予防診療が可能になる。増加する一方の医療費の抑制にもつながるという。こうした取り組みは決しって特別なことではないし、ICTの活用は社会の抱える様々な課題の解決に貢献する。

○福井大学病院では、日本で初めてコンテナ型のデータセンターを構築運用している。コンテナは神戸で直接買い付けた。1基100万円。冷凍型コンテナなので夏も冬も問題なし。雪も問題ない。コンテナはコンテナ船では10個積み上げて輸送するので、雪など問題外。この船舶用冷凍コンテナは8棟。2棟に無停電電源装置用で、4棟にHIS系システム(HISサーバー、HISストレージ、データの長期アーカイブ用システム、PACSなど画像系システムが各1棟)。2棟に心電図や麻酔など医療機器用システムを配置。冷房装置は1カ所に室外機を集め、各コンテナの冷房機に冷気を送っている。船舶用冷凍コンテナは赤道直下で冷凍機が故障しても1週間は中の品物が溶けないといわれるほど断熱性が高い。冷房効率は非常に高く、耐火性もある。

○電源系統は異なる2系統から受電し、両系統が遮断した場合は無停電電源装置で約1時間は給電できるほか、商用電源遮断から3分後には病院の非常用電源(発電機)が起動。さらに、非常用電源による給電が逼迫した際には、無停電電源装置用コンテナに非常用電源車を横付けして給電できるように、配電盤に接続端子を設けた。システムへの給電系統の冗長化も万全である。建物内のサーバールームより災害対策が取りやすいのも、コンテナ型サーバールームの利点。非常用電源車は、計画停電の際にもサーバーは停止させることなく稼動可能。

○今は、徐々に新築の病院施設内にサーバーとストレージ等を移管しつつあり、コンテナは最終的に廃棄する計画。しかし、病院内に移設すると電気代が高くなっており、コストの面で問題だと考えているが、これは仕方がない。(既に半分のコンテナは空になっているようで施錠されていなかった。)

詳細は、下記ご参照だが、冒頭に横浜市神奈川区の大口病院(85床)で入院患者が消毒剤「ヂアミトール」を点滴に混入され死亡した事件について書く。当初内部関係者の犯行との推測でスピード解決かと思われていたが、捜査は難航しており、たとえ容疑者を特定しても、立証が極めて困難で、警察は逮捕に踏み切れていない。注射針や消毒液などを取り扱う人間はそう多くないので犯人の目星はついているだろう。しかし、物的証拠がなく迷宮入りするだろう。そして大口病院の入院患者と通院する人も皆無となった。だが、福井大学病院の場合、大口病院のようなことにはならない。新しくなった新病棟にはセンサーと無線通信網が張り巡らされており、医療従事者や患者さんも含めモニタリングが可能で、大口病院事件のように物証がなく立証できないということはない。素晴らしい取り組みである。

さて、以下です。

○福井大学医学部附属病院では、病棟建て替えを期に全面的に位置情報などのセンサーや近距離通信などのITインフラを導入し、病院経営の効率化と医療従事者の活動可視化などを目指し取組を行っていり。現在も継続して医療の現場でのスマート医療機器や医療データのデジタル化を実施中。目指すのはICTによって、“いつでも・どこでも”必要な情報を活用しながら、患者に寄り添う医療を実現したいという現場の思いを実現すること。しかし、複雑化したIT環境がこの目標を難しくさせている。

○24時間体制で患者の命を預かる病院にとって、医療情報システムは必要不可欠な存在。医療情報システムがなければ診療はままならず、システムには高い信頼性や可用性、そして、患者の大切な個人情報を保護するセキュリティが求められる。それと同時に、ICTの利便性を業務の現場へ提供することで理想的な医療環境をかなえるものでなければならない。加えて急速なICT化は、病院内に複数のシステムやネットワークが乱立する状態を招いた。システムごとに多数のサーバーや端末、ネットワークが存在し、各システムがバラバラなまま、連携も進んでいない。理想的な医療現場を実現するには病院のICT環境を効率化する必要があり、病床600を抱える福井大病院では、約10年前からICT環境の刷新を進めている。医療の現場がICTに期待することとは、いつでも、どこでも(ユビキタス)情報を活用できる環境の実現しようとしている。福井大学病院における医療ICTの刷新は、院長も含めた関係者と意見交換をした結果、無線を含むネットワークを整備し、モバイルデバイスで必要な情報を利用できること、さらには、ナースコール設備を高度化して情報を生かす診療サービスを提供することを目標にした。

○ユビキタスな情報活用の基盤作りでは、まずファットクライアントやワークステーションも含めてバラバラだった各種システムを、サーバーはVMware、アプリケーションはXenAppを利用して集約化。端末からシステムにシンクライアントで接続し、端末では表示用データのみを利用することで、データの本体が端末に残らないことからセキュリティ性が高まった。また、医療情報や医療機器、事務処理、研究、インターネット・電話などに分かれていたネットワークも仮想統合し、共有化を図った。統合ネットワークでは帯域制御によって医療系データを優先的に制御する。認証LANとすることで、機器を接続するだけに適切なLANへ自動的に接続されるようにした。将来を見据えて、IPv6にも対応させている。5000を超えるノードを持つIPv6環境は国内では無く、シスコなど通信ベンダーのテストベッド的な存在となっており、様々バグ取りに精を出している。この面での福井大学病院の貢献は非常に大きいと自負している。

○ICTインフラの刷新による効果の一例では、無線系のトラフィックが従来の5分の1から10分の1程度に減少している。かつては診療開始時刻などに端末からシステムへのアクセスが集中し、CT画像など大容量データを含むトラフィックが発生していたが、シンクライアント化によって転送されるデータ量は大きく減った。会計検査院にこれを知られるとマズイ(笑)。100Gの通信帯域など全然必要ないんだから。

○同時にマルチデバイス化も実現し、ICTの利便性が大きく向上。従来は必要なデータを専用端末でしか利用できず、医師や看護師らが病室と専用端末のある場所を往復しなければならないこともあった。この他にも、Apple好きの医師が結構多く、従来はApple製品を利用できないなどの不満があったものの、シンクライアント化でこれが解消され満足度が高まった。病院に限らずICTインフラの刷新は、時間と根気の要る作業になる場合が少なくないし、技術的な制約も伴い、既存システムに基づく業務プロセスが確立されている場合、現場からの反発もある。現場が情報活用の必要性を感じていても、毎日の業務の流れを変えることは容易ではない。

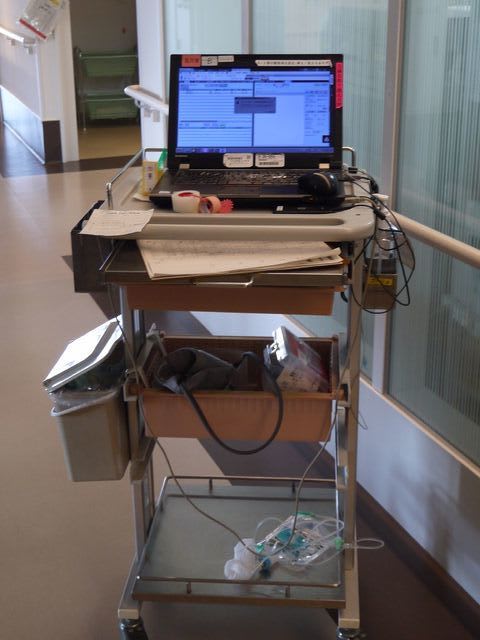

○如何に院長などトップ層の支持を取り付け、また確固たる意思決定の基でICTインフラの刷新を進められるのがポイントで、院長以下の全面的な同意を取り付けることが出来たのは幸い。この背景には、病院幹部が情報活用の必要性を強く感じていたからで、現場を含む院内への説明には、映画「マトリックス」のシーンを用いて説明した。これが良かった。コードが映像の上下左右から流れてくるあの印象的なシーンを使ったのだが、素人にクラウドとかIT用語満載で説明してもムダ。これが一番。ユビキタスな情報活用と聞いてもイメージしにくいが、登場人物の周りに情報があふれている映画のシーンを見ると分かりやすい。ICTインフラの刷新によって、医師や看護師はどこにいても、必要な時に必要な情報を利用できるようになった。病室では患者の側にいながらタブレット端末から電子カルテを閲覧してコミュニケーションをとったり、情報を入力したりできる。カートに積載された専用端末を壊さないようにと、気を使いながら回診する負担も解消された。また福井大病院は医学部の付属病院であることからも、学生が現場で教授と同じ画面をタブレットで見ながら講義を受けることもできるようにしている。

カートに積載された専用端末とセンサーなど附属備品一式

○また、患者の不安を和らげる効果も。例えば、従来は手術前のインフォームドコンセントを専用端末がある診察室でしなければならなかった。診察室に呼ばれる患者さんの不安は相当なもの。それが病室のベッドでもできるようになった。

○病院では古くからPDAなど利用されていたが、現在のスマートフォンやタブレットに比べれば筺体が重く大きく、駆動時間が短い、また機能も少ないため、現場の評価は芳しくなかった。現在のスマートフォンやタブレットは従来の課題の多くが解決され、一般にも普及していることから使いやすく、医療現場のニーズに応えやすいものになっている。ただし紛失などのセキュリティリスクが高いことや、機動力を得るために無線環境が必要になるといった課題が残るため、ICTインフラの刷新でモバイルデバイスに起因する課題を解決しようと努力している。

○福井大病院では2014年からナースコールシステムの高度化を目指す実証実験にも取り組んでいる。ナースコールシステムを院内の情報システムと連携させて医師や看護師により多くの情報を提供し、迅速かつ適切な対応を可能にしたい。従来のPHSでは呼び出しをした患者の病室しか分からず、看護師は現場に駆けつけて状況を確認し、それから必要な準備や対応を始めなければならなかった。ナースコールを高度化することで、呼び出しと同時にスマートフォンへ患者の名前や所在、呼び出した理由、状況を通知できるようになり、適切な対応がとりやすくなる。例えば、感染症のような場合なら担当者以外のスタッフが駆け付けることになっても、事前に感染防止のための準備などができる。将来はナースコールという言葉が消えるだろう。

○実証実験では病院内に、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発した屋内GPS機能を搭載するIMES(Indoor MEssaging System)を935カ所に設置。看護師らの所在や移動の測定、医療機器などの管理もできるようにした。看護師が持つスマートフォンから位置情報を取得することで、移動など業務の様子を可視化する。可視化された情報を分析して病院内での動線の改善につながっている。

IoTゲートウェイの内部構造

WiFi、Bluetooth、ZigBee、IMES(GPS)が組込まれている

○IoTゲートウェイは、WiFi又はEthernetによる通信と制御をベースとし、Bluetooth(BLE)、ZigBee、IMESを搭載(必要なものを選択可能)する。この装置は、山下先生が構想したもので、横浜のCovia社が「UM-120」として販売している。同社は、どれも位置情報と関連するモジュールを実装しているが、それぞれの特徴を生かした利用を考えて、特性により利用方法を分けている。Bluetooth(BLE)は、医療機器への組み込みも増えており、また低電力になっていることから、近距離でのデータ通信としての利用が可能で、分散配置された医療機器からのデータ取集への応用が可能。これに加えて、ビーコンとしてのスマートフォン等へのPUSHサービス、またエリア単位での位置情報提供が可能。

○ZigBeeは、もともとセンサーネットワークとして低消費電力であることや、ネットワークが自動構成できるなどの特徴があり、医療機器等からのアラームなどの小容量データを位置とともに通知する利用が可能である。メッシュネットワークの特徴を生かして、エリア単位での位置情報としても利用できるため、患者の転倒や医療機器の状態監視などへの応用が期待できる。

○IMESは、屋内外のシームレスな位置測位を可能にするシステム、準天頂衛星(QZSS)初号機「みちびき」を開発する過程で、JAXAが民間企業と協力して開発した日本独自の技術。IMESは、米国のGPS衛星と同じ周波数を、特別の許可を得て使用し、屋内に設置する送信機から、その場所の経度・緯度・高さ情報を提供する。システム利用にはJAXAの認証が必要。福井大学病院のIoTゲートウェイも同じだが、設置する緯度・経度・高さ情報をIMESチップに仕込むと際、JAXAの方で国土地理院の「場所情報コード」と言う一意の番号が割り振られる。場所情報コードは、日本の国土地理情報の要である「電子基準点システム」に組み込まれた、所謂、日本政府が認める「公の位置情報」となることから、医療・介護・教育・公的認証システムとの連携などが可能となっている。2017年~2018年にかけてJAXAが追加のQZSS衛星3基を打ち上げ、GPSとQZSSとの相互運用が可能となる。地上局での位置情報補正・補強サービスにより、センチメートルオーダーでの位置測位が可能となる為、産業界で注目されている。

○福井大学病院の新しい病棟は、完全に無線LAN化し有線LANは無くした。しかし、品質の高い無線LAN環境の構築と運用の難しさがある。チャネル割り当てが複雑になればローミング(アクセスポイント間移動)による影響で接続が途切れることも問題になるし、そもそもチャネルエリアを3次元できれいにプランすることに限界を感じていた。何とかネットワーク品質を確保しつつ、管理の手間やコストを下げる方法はないかと検討を続けてきた。無線LANは、2.4GHz帯や5GHz帯を使って通信する。ただし2.4GHz帯はコードレス電話やBluetooth通信に加えて、多くの医療機器が使用する過密地帯の周波数で、電波干渉を受けやすい。しかも通常は、アクセスポイント間で干渉が起きないように、1ch-6ch-11chなど基本的に5チャネル以上間隔を開けた3つのチャネルの組み合わせで、各アクセスポイントの割当てを設定して運用する(IEEE802.11gという無線通信規格の場合)。 ところが多層階の建物では、平面で隣り合う電波エリア(セル)の重なり部分では干渉は起きなくても、天井や床下から突き抜ける電波エリアとのチャネル干渉が発生するなどして、通信状態が劣化してしまうことが多い。安定した通信のために多くのアクセスポイントを配置すればするほど、各フロアのチャネル設計や電波強度の設定は煩雑になる。多層階の無線エリアでは理想的なチャネル設計など不可能に近く、そうした運用から解放されたいという強い思いがあった。PHS電話から無線LANベースのIP電話への移行やiPadなど多様な無線デバイスの利用拡大、さらにユビキタス医療の実現を考えると、将来のチャネルを増設するための周波数帯を空けておきたい。新しい取り組みに挑戦しようとすれば、ブレークスルーが必要だ。結論としては、無線LAN環境に仮想技術を適用したシングルチャネル化にチャレンジし、これを成功させた。

○つまり、複数のアクセスポイントで構成される電波のカバーエリアを1つの仮想化したセルとして扱うバーチャルセルの技術と、1つのバーチャルセルをシングルチャネルで運用する技術を採用したのだ。そのソリューションとしては、メルー・ネットワークスのバーチャルセル・シングルチャネルデプロイメント技術を実装した無線LAN装置。一般的な無線LANは、複数のアクセスポイントに異なるチャネルを割り当てた、マイクロセルと呼ばれる空間で伝搬環境を作る。それに対してメルー・ネットワークスは、複数のアクセスポイントに1つのチャネルを割り当て、1つの仮想的なセル(バーチャルセル)としてエリアを構築する。隣同士のアクセスポイントで同じチャネルを使って通信すると、通常は電波干渉を起こす。しかし、同社のシングルチャネルデプロイメントという技術を利用すれば、1台のコントローラで隣接するアクセスポイントやクライアントを把握して、通信をコーディネートできる。

○シングルチャネル化した仮想エリアを構成すれば、アクセスポイントを移動しても通信が途切れることはないし、電波が届きにくく通信状態が悪い場所があれば、アクセスポイントを追加するだけでいい。何といっても、チャネル設計や調整、無線LAN機器の運用管理の手間がかからなくなり、運用コストの削減も可能になった。福井大学病院は、1台で最大300台のアクセスポイントを制御できるモデルのコントローラを導入。病院全体と医学部用に、それぞれ1つのチャネルと1つの仮想セルで運用している(もう1チャネル・仮想セルを他学部用に設置)。現在、病院内には約300台、医学部用は約200台のアクセスポイントを設置。通常、無線LANのアクセスポイントは病院内の廊下の壁上部や天井の見通しのよい場所に設置することが多いが、福井大学病院では各フロアの天井裏に設置している。

○福井大学病院では、2人の看護師がパートナーを組んで患者を継続的に看護する「パートナーシップナーシング」を取り入れている。看護に対する成果と責任を共有しながら、1人が看護を行い、もう1人がタブレットから電子カルテに記録するというもので、1人で何役をこなすよりも、患者に寄り添う看護ができると期待されている。IMESにより位置情報がとれるようになり、動線の改善やパートナーシップナーシングに取り組んだ結果、福井大病院では看護師の業務負担が改善され、残業時間も大幅に減少するなど成果を得られている。看護師の業務環境はどの病院でも大変に厳しく、定時で帰宅できるようなところはまずない。看護師が働きやすい環境作りにもICTは欠かせない。病院全体で2億円の人件費削減となっており、効果の高さを実感している。

○ナースコールシステムの高度化は患者への新たなサービス提供も可能とすると考えている。例えば、食事のメニューや診療、検査といった1日のスケジュールといった連絡事項は、看護師が巡回時に患者へ伝える場合が多い。病室にタブレットを用意することで、患者はいつでも必要な情報を得ることができる。医療分野ではメガネ型や時計型といったウェアラブル端末に対する期待も非常に高い。メガネ型端末なら、ディスプレイに表示された情報を見ながら両手で作業ができる。ウェアラブル端末で記録されたバイタルデータなどの健康情報と電子化カルテの情報を連携できれば、予防診療が可能になる。増加する一方の医療費の抑制にもつながるという。こうした取り組みは決しって特別なことではないし、ICTの活用は社会の抱える様々な課題の解決に貢献する。

○福井大学病院では、日本で初めてコンテナ型のデータセンターを構築運用している。コンテナは神戸で直接買い付けた。1基100万円。冷凍型コンテナなので夏も冬も問題なし。雪も問題ない。コンテナはコンテナ船では10個積み上げて輸送するので、雪など問題外。この船舶用冷凍コンテナは8棟。2棟に無停電電源装置用で、4棟にHIS系システム(HISサーバー、HISストレージ、データの長期アーカイブ用システム、PACSなど画像系システムが各1棟)。2棟に心電図や麻酔など医療機器用システムを配置。冷房装置は1カ所に室外機を集め、各コンテナの冷房機に冷気を送っている。船舶用冷凍コンテナは赤道直下で冷凍機が故障しても1週間は中の品物が溶けないといわれるほど断熱性が高い。冷房効率は非常に高く、耐火性もある。

○電源系統は異なる2系統から受電し、両系統が遮断した場合は無停電電源装置で約1時間は給電できるほか、商用電源遮断から3分後には病院の非常用電源(発電機)が起動。さらに、非常用電源による給電が逼迫した際には、無停電電源装置用コンテナに非常用電源車を横付けして給電できるように、配電盤に接続端子を設けた。システムへの給電系統の冗長化も万全である。建物内のサーバールームより災害対策が取りやすいのも、コンテナ型サーバールームの利点。非常用電源車は、計画停電の際にもサーバーは停止させることなく稼動可能。

○今は、徐々に新築の病院施設内にサーバーとストレージ等を移管しつつあり、コンテナは最終的に廃棄する計画。しかし、病院内に移設すると電気代が高くなっており、コストの面で問題だと考えているが、これは仕方がない。(既に半分のコンテナは空になっているようで施錠されていなかった。)