我が愛する監督ミヒャエル・ハネケ監督の1992年の映画「ベニーズ・ビデオ」を観ました。

あらすじ

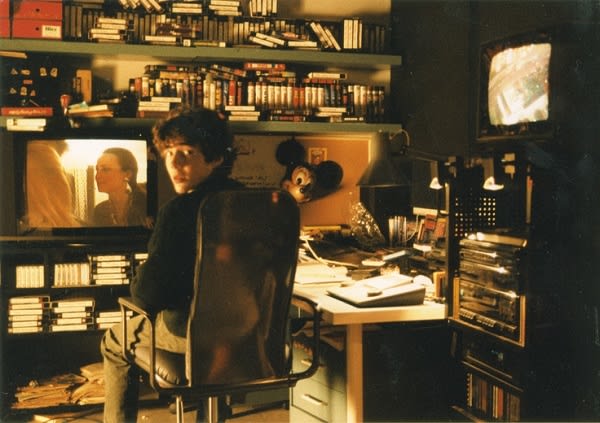

父親の農場で豚がスタンガンでと殺(屠畜)される映像を撮った少年ベニーは、そのビデオを日に何度と巻き戻してはコマ送りにしたりして観ている。

ある日少年は見知らぬ少女を自分の部屋へ招き、××××××う。

面白かったな、この映画はすごく。

今までハネケ監督の映画では「ピアニスト」がいっちゃん好きだったが、これは超えたかも知れないん。

愛するハネケ監督ですが、この映画について笑いながら話すハネケ監督はちょっとこえーなと想いました。

で、この映画を観て、殺人シーンで興奮してしまった自分もちょっとこえーなと想いました。

この映画は特に、ハネケ監督の自分に対する自己憎悪と自罰の深さを感じました。

相手がいたいけな少女だったからかもしれません。

自分も自己憎悪、自罰、自責といったものが激しい人間なので、ハネケ監督の暴力性や人をこれでもかというほどに傷つける表現はだいたい

「ざまあ」という感じで観てしまいます。

もっともっと痛めつけてやりたいという人間をあえてハネケ監督は選んで、傷つけ、痛めつけています。

たぶんオーディションなんかで今回の少女役の子を選んだとしたら、ハネケ監督は無性に痛めつけたくなるような子を求め、選んだはずです。

それはまぎれもないハネケ監督の純粋な愛だと想うのですが、自分を殺したくなるくらい憎みつづけている人間以外は、その愛は届きにくいものだと想います。

残酷性や冷酷性、異様さや利己的な部分に焦点を合わすと後味の悪いだけの作品になりかねません。

でもわたしはこの映画はとてもすっきりしました。

非常に、胸のつっかえが取れたなという感じです。

それは自分が女であるからかもしれません。

どこかむかついてしまう少女と自分を重ね合わせ、そこに救世主ベニー少年が現れ、これでもかというほどに苦しめて殺してくれてどうもありがとうという気分です。

たぶんハネケ監督自身もこの映画を観ていつもすっきりしているのでしょう。

豚の屠殺の映像を何度も観せるところなんかも、ハネケ監督は豚と自分を同一視して、自分が無残に殺されるところを喜んで観ている人だと想います。

でなければ、まず、撮れないでしょう。この映画は。

むしろ喜んでも観られないのに何度も執拗に映しているなら、それは偽善になってしまいます。

ハネケ監督は自分の異様さを喜んで表現してそれを観たい人間であるはずです。

だから観る人によってこの映画はとってもすっきりする映画になるわけです。

ハネケ監督は人間の汚さ、残酷さ、無機質さ、滑稽さ、醜さを表現するなかに自分を見つけて、ああわたしだ、わたしじゃないかと納得しては絶えずホッとしたい人間なんだと想う。

それは間違いなくハネケ監督の世界に対する深い関心と愛であるし、自分への受容なんだと想う。

好きな他者と好きな自分だけを認める人間ではないことは確かだ。

だからハネケ監督の愛は本当に深い。

もし本当にハネケ監督が、自分と少女、また自分と豚を同一視することなく、他者として撮っているなら、インタビューで笑って話すのは、これは人間としてどっか飛んでってると想います。

芸術作品のためといえども、尊い命である豚一匹犠牲にしているわけです。

ハネケ監督が笑ってるのは、「豚の死なんてなんてことない」と笑ってるのではなく、「自分の死なんてなんてことない」と笑っているのです。

だから最強の監督と言えます。

そうでないというなら、わたしはこの映画は撮って欲しくない。

そうでないというなら、それは、偽者だからです。

でもハネケ監督は、本物です。

確信します。

この映画を真面目に撮って、笑って話すハネケ監督は本物であり、その愛を、わたしは受け止めました。

是非同じテーマで、わたしは物書きなので、小説でバトンを繋げていきたい。

それだけ非常に面白いテーマです。

そしてハネケ監督のそんな苦しみは今の時代において、とても普遍的なものなのです。

気づいているか、まだ気づいていないかの違いがあるだけで。