徳本峠から霞沢岳までの道はかなりきついものと感じました。

標準タイムは往復で7時間半くらいだということでしたが、行けども行けどもいくつものピークが出てきてそれを愚直に一つずつこなしていきます。

ざっと数えて片道で10を超える峰があったようでした。

途中からは暑さに灼け出されながら歩くようになり、被害者意識さえ持ちながら、「騙しピークめ!」と心の中で罵る始末です。

こんなことでは山を歩く意味がありませんね。でも、それだけ身体が草臥れていたということです。

キヌガサソウ ↓

尾根上のやや湿った地にこの花が出て来ました。ネット上ではこの道にあるという記事を読んでいたので、心待ちにしていました。

オオヒョウタンボク ↓

オオヒョウタンボクは未だ花の蕾でした。

バイケイソウ ↓

バイケイソウは花の末期の姿で、ややうらぶれた見え方をしていました。

穂高岳 ↓

木の間から穂高岳が見え始めましたが、やや雲が掛かっていますので、これが隠されてしまいそうに思えて気が気ではありません。手前の葉が邪魔ですが”保険に”一枚撮っておきます。

奥穂高岳 ↓

今度は山体がしっかり見えていますが、手前の樹幹に邪魔されます。

仕方がないので、左と右で分けて撮ります。

前穂高岳 ↓

この穂高の眺めは本日のメーンイベントになるはずですので、何度もトライしました。

行く手のK1ピーク ↓

身体が本調子ではないので、行く手のK1ピークが遠く、高く見えています。

マイヅルソウ ↓

マイヅルソウの写真撮影はあまり得手ではありませんが、お付き合いしておきます。

ハイマツが出て来た ↓

この山では果たしてハイマツに出逢うのだろうか・・・?と、疑問をもってやって来ましたが、それが解消されました。これから後、沢山出てくるようになります。

クルマユリの蕾 ↓

けっこう好きな姿なので、花だけではなくて、クルマユリの蕾にも拘っていきます。

オオバタケシマラン ↓

いつも見るタケシマランよりも葉や花が大きく、雰囲気が違います。

穂高岳 ↓

心配していた雲が取れたのでまたモデルになってもらいます。このあたりで暑さを厳しく感じます。

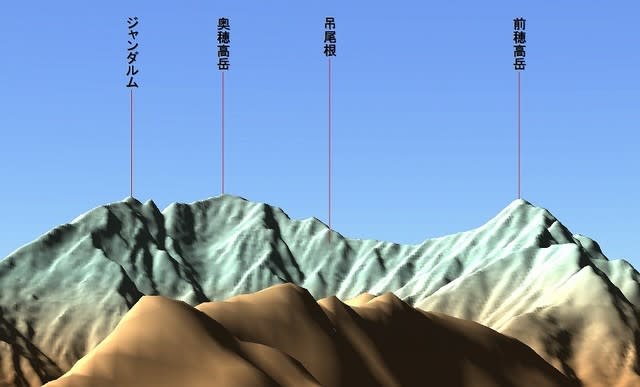

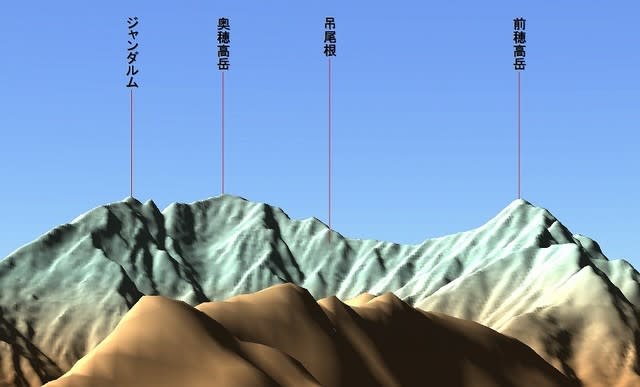

カシバードで確認 ↓

オオバミゾホオズキ ↓

沢から離れた尾根上でもまだこの花を見ます。

ヨツバシオガマ ↓

”シオガマ”と名前の付く花の中では一番の美しさではないでしょうか。

ヤマハハコ ↓

葉の艶が、今の暑さを強調するようでした。

K1ピーク到着 ↓

K1ピークに着くと、行く手はまだ遠く感じられました。それでも気持ちを篭めて歩き続けます。

行く手の峰を確認 ↓

カシバードで確認します。

ハクサンシャクナゲ ↓

ハクサンシャクナゲはこれから後、何度も花を見ることになります。

コケモモ ↓

コケモモの花は見ることが少なかったです。

雲に囲まれ始めた穂高岳 ↓

時刻は午前8時30分頃でした。山の眺望はガスって来るので、もうこのあたりから怪しくなります。

ミヤマコウゾリナ ↓

その茎の剛毛 ↓

ミヤマコウゾリナの茎の剛毛を見ます。このあたりでは日光直射を受けると、暑さを耐え難く感じています。

標準タイムは往復で7時間半くらいだということでしたが、行けども行けどもいくつものピークが出てきてそれを愚直に一つずつこなしていきます。

ざっと数えて片道で10を超える峰があったようでした。

途中からは暑さに灼け出されながら歩くようになり、被害者意識さえ持ちながら、「騙しピークめ!」と心の中で罵る始末です。

こんなことでは山を歩く意味がありませんね。でも、それだけ身体が草臥れていたということです。

キヌガサソウ ↓

尾根上のやや湿った地にこの花が出て来ました。ネット上ではこの道にあるという記事を読んでいたので、心待ちにしていました。

オオヒョウタンボク ↓

オオヒョウタンボクは未だ花の蕾でした。

バイケイソウ ↓

バイケイソウは花の末期の姿で、ややうらぶれた見え方をしていました。

穂高岳 ↓

木の間から穂高岳が見え始めましたが、やや雲が掛かっていますので、これが隠されてしまいそうに思えて気が気ではありません。手前の葉が邪魔ですが”保険に”一枚撮っておきます。

奥穂高岳 ↓

今度は山体がしっかり見えていますが、手前の樹幹に邪魔されます。

仕方がないので、左と右で分けて撮ります。

前穂高岳 ↓

この穂高の眺めは本日のメーンイベントになるはずですので、何度もトライしました。

行く手のK1ピーク ↓

身体が本調子ではないので、行く手のK1ピークが遠く、高く見えています。

マイヅルソウ ↓

マイヅルソウの写真撮影はあまり得手ではありませんが、お付き合いしておきます。

ハイマツが出て来た ↓

この山では果たしてハイマツに出逢うのだろうか・・・?と、疑問をもってやって来ましたが、それが解消されました。これから後、沢山出てくるようになります。

クルマユリの蕾 ↓

けっこう好きな姿なので、花だけではなくて、クルマユリの蕾にも拘っていきます。

オオバタケシマラン ↓

いつも見るタケシマランよりも葉や花が大きく、雰囲気が違います。

穂高岳 ↓

心配していた雲が取れたのでまたモデルになってもらいます。このあたりで暑さを厳しく感じます。

カシバードで確認 ↓

オオバミゾホオズキ ↓

沢から離れた尾根上でもまだこの花を見ます。

ヨツバシオガマ ↓

”シオガマ”と名前の付く花の中では一番の美しさではないでしょうか。

ヤマハハコ ↓

葉の艶が、今の暑さを強調するようでした。

K1ピーク到着 ↓

K1ピークに着くと、行く手はまだ遠く感じられました。それでも気持ちを篭めて歩き続けます。

行く手の峰を確認 ↓

カシバードで確認します。

ハクサンシャクナゲ ↓

ハクサンシャクナゲはこれから後、何度も花を見ることになります。

コケモモ ↓

コケモモの花は見ることが少なかったです。

雲に囲まれ始めた穂高岳 ↓

時刻は午前8時30分頃でした。山の眺望はガスって来るので、もうこのあたりから怪しくなります。

ミヤマコウゾリナ ↓

その茎の剛毛 ↓

ミヤマコウゾリナの茎の剛毛を見ます。このあたりでは日光直射を受けると、暑さを耐え難く感じています。