今日2月8日(土)から明日にかけて東京地方も大雪に見舞われるとの天気予報。昨年1月14日を超える積雪20Cmが予想されている。そんな状況に関係なく、雪の今日も富士神社のラジオ体操はあった。集いし人は8名。ラジオ体操開始時刻6時30分には雪は一時小降りになっていたが、濡れるのを避けて、社務所軒下を利用。そこは6名で満杯状況となってしまうので、対面に位置する「浅間神社」の軒下へ2名。私は今日はこちらでの体操。手を大きく振る体操などは、恐れ多くも手が注連縄に触れてしまうが、お許しあれと、手の振りを小さくしながら体操を終えた。

今日は、私一人神社に残り、雪の神社を撮影した。

(社務所軒下でラジオ体操をする面々) (23階段を昇れば本殿)

(私を含め2名は浅間神社軒下へ)

(社殿のある塚上から。ガス灯は明治のころ築地からここへ)

午後雪は更に積もり始めたので、家人と六義園に向かった。二人とも年間パスポートを利用しての入園。意外に多くの人が、主として撮影目的で訪れている。普段見かけない光景に接したいとの思いは私たちにもあり、寒さニメゲズ、雪ニモマケズ、六義園を散策してきた。今日はその数コマの”写真展”。水墨画の世界。雪は未だ霏霏として止まず。

向丘高校の元同僚の I さんは現在桐ヶ丘高校勤務にして私のコンピュータの師匠、2月3日(月)、そのコンピュータでの頼みごとがあり、11時20分に桐ヶ丘高校に行く約束をしていた。約束後、岩槻街道は赤羽を通るので、赤羽から桐ヶ丘台へと昇るルートで、自宅から岩槻街道を”探索”しながら桐ヶ丘高校へ向かおうと決めた。

岩槻街道は日光御成街道とも呼ばれ、歴代将軍が日光東照宮へ参詣に出向いた時の利用街道。江戸城大手門から出発したというから、実質的には御成街道の出発点は江戸城というべきかも知れないが、Wikipediaによれば、岩槻街道の出発点は本郷追分で、終点が幸手宿とある。では岩槻街道はどの道を通っていたのか。これが意外に難しい点を残している様に私には思えた。現在の道でいえば、飛鳥山を右に見て455号を真っ直ぐ進み、音無橋で音無川を越え、中十条で455号(本郷通り)と別れて右方向へと進路を取り、赤羽まで続く道を北へ進めばそれで良し、と単純に考えそうだが、多分そうではないだろう。その詳細をも調べながらと考えていた。”探索”などと書いたのはその意味。 3日9時20分自宅発。目的地到着目標が11時20分なので、街道沿いの神社仏閣への”寄り道”は極力避けようと考えての出発だった。

3日9時20分自宅発。目的地到着目標が11時20分なので、街道沿いの神社仏閣への”寄り道”は極力避けようと考えての出発だった。

本当は「0」m地点から出発したかったが、時間の関係でそこもショートカット。自宅から飛鳥山までは都道455号を行く。飛鳥山では左側から来る明治通りと合流し、455号は明治通りとは一瞬の重複の後、50m先で直ぐに明治通りとは袂を分かつ。岩槻街道はそのまま455号を行ったと思いがちだがサニアラズ。台地を明治通り沿いに下ったはず(現在の京浜東北線のガード下あたりを通っていたはず)。

何故こんなことを書くのか。江戸時代には、台地を流れる音無川に橋を架け、それを越えるよりも、台地を下り、より低いところで音無川を越えたはずだからだ。

街道は、川越えの後、今度は昇り返し台地を目指し坂を上った。その坂は2つ考えられる。権現坂と王子大坂。私は王子大坂だったと思う。理由はこちらの方が緩やかな坂だから。という理由で私は王子大坂を昇った。(写真:王子大坂) 台地上に出て北に進むと、先ほど別れた455号と合流する、しかし300mも行かないうちに道は中十条で二股に別れる。左に行けば455号。右すれば460号、ここで私は少し迷ったが右側の道を選んだ。車が2台通れるほどの比較的狭い道で、これこそ江戸時代の街道に相応しいとも思えたからだ。ここからは街道らしい雰囲気が感じられるが、中山道の様な街並はない。

台地上に出て北に進むと、先ほど別れた455号と合流する、しかし300mも行かないうちに道は中十条で二股に別れる。左に行けば455号。右すれば460号、ここで私は少し迷ったが右側の道を選んだ。車が2台通れるほどの比較的狭い道で、これこそ江戸時代の街道に相応しいとも思えたからだ。ここからは街道らしい雰囲気が感じられるが、中山道の様な街並はない。

環状7号線を超え、埼京線を左に見る辺りで、街道は台地を下り始め、埼京線のガードを潜って平らな道に出た。赤羽まで行くと約束の時間に遅刻しそうになり、赤羽駅はるか手前で赤羽台地に昇り、桐ヶ丘高校着11時21分。私が37年前に勤めた城北高校は外観的には大きな変化を見せず、私を迎えてくれた。

(付記。一里塚近辺にあると思われた4Kmの距離標識は何故か上半分以上が無くなっていた)

以下に地図等掲示します。

(中十条の分岐点。右岩槻街道)

(王子付近。現在の地図上に青線で岩槻街道を示す。音無川手前を明治通り沿いに下る)

(安政時代の江戸の地図。飛鳥山の上の黄色い線が岩槻街道。右端で回り込む様に川側へと下り、音無し川を越えると左にカーブし、図の上(台地側)へと続いている)

(455号=本郷通り4km付近の距離標識は壊されている)

1月3日に東京国立博物館に”初もうで”した後、家人とは別行動で、私は東大正門前にある「本郷郵便局」へと歩き始めた。普通の郵便局が休みの時でも、ここの、ある窓口は年中無休。年賀状の印刷ミス(天地逆の印刷10枚)を、1枚につき5円を支払って、まっサラの年賀状と交換する為の遠回り。 本郷通りを歩いての帰り道、「言問通り」と交差する手前で”日本橋から4Km”と書かれた距離標識を見つけた。以前にも見たことがあったかと思うが、脳は認識していなかった。4Kmの表示があるならば、5Km表示もあると予測して、1500歩ほど進んだ辺りを捜したがそれらしきものは見当たらなかった。偶数キロのみの表示かと思って6Km付近も熱心に調べたが何も見当たらない。

本郷通りを歩いての帰り道、「言問通り」と交差する手前で”日本橋から4Km”と書かれた距離標識を見つけた。以前にも見たことがあったかと思うが、脳は認識していなかった。4Kmの表示があるならば、5Km表示もあると予測して、1500歩ほど進んだ辺りを捜したがそれらしきものは見当たらなかった。偶数キロのみの表示かと思って6Km付近も熱心に調べたが何も見当たらない。

帰宅して、家人にこのことを話すと、「江戸の頃は一里が基本。王子手前にある一里塚近辺に8Kmの標識があるのでは」との話を聞いて、翌日自転車で一里塚近辺を訪ねたが何も発見出来なかった。不思議だなという思いだけが残った。

その3・4日後、千石図書館に行く途中の千石駅付近で偶然にも”日本橋まで6Km”の標識を発見し、豁然と悟ったのである。距離標識は国道17号線に付けられたもので、4Kmの表示の次の5Kmは、東大農学部前の追分で左折分岐しなければ発見できなかったわけである。追分から真っ直ぐの、我が家を通り過ぎ王子方面へと伸びる道は、江戸の頃、岩槻街道(日光御成街道)と呼ばれ、今は本郷通りの都道455号なので、この道沿いにはそのような標識はないのである。

その3・4日後、千石図書館に行く途中の千石駅付近で偶然にも”日本橋まで6Km”の標識を発見し、豁然と悟ったのである。距離標識は国道17号線に付けられたもので、4Kmの表示の次の5Kmは、東大農学部前の追分で左折分岐しなければ発見できなかったわけである。追分から真っ直ぐの、我が家を通り過ぎ王子方面へと伸びる道は、江戸の頃、岩槻街道(日光御成街道)と呼ばれ、今は本郷通りの都道455号なので、この道沿いにはそのような標識はないのである。

そこに気がついてから、面白くなって、我が家近辺の道路標識を探索して回り、幾つかの”発見”があった。

①国道17号線の道の両側には、100m置きに例えば「5・9」の様な表示がある。これは日本橋との距離が5.9キロの意味。

②整数キロごとにやや大きめの距離表示板があり、日本橋を背にして左側には「日本橋から4Km」の表示に対して、日本橋に向かって左側には「日本橋まで4Km」の表示。上りも下りも左側通行を前提にしているかのような書き方ある。

不忍通などの都道も調べてみると、国道ほどきちんとではないが、「1.7」の様な表示がある。我が家の前の通りは本郷通りで都道455号。よ~く観察すると直ぐ傍に「1.5」の道路標識がある。さて何かと考えると、この謎は簡単に解けた。455号は追分からスタートするからそこからの距離だろうと考え、後日、追分まで出向くと、分かれ道の脇にはスタート地点を示す「0」表示あり。

ここが「岩槻街道」の形式上のスタート地点とも知って、いずれここからスタートし、日光街道と合流する幸手宿まで歩いてみようと思ったのだが、その日は意外に早くやって来た。昨日、自宅から赤羽まで、かっての岩槻街道と思われる道を歩いてみた。

(こちら国道) (こちら都道)

(本郷郵便局側) (東大側)

(追分付近:455号起点)

「谷中コミュニティーセンター図書館」は現在建て替え中なので、台東区で借りた図書は、東京芸大付近にある「桜木会館」まで返却に行く。我が家から自転車で20分の距離にある。 1月31日(金)の一昨日、その桜木会館へ図書の返却・受取に行き、上野高校の脇を回り込み、清水坂を下って六龍鉱泉へと回った。1月2日の谷中七福神巡りの際発見した、銭湯的鉱泉である。

1月31日(金)の一昨日、その桜木会館へ図書の返却・受取に行き、上野高校の脇を回り込み、清水坂を下って六龍鉱泉へと回った。1月2日の谷中七福神巡りの際発見した、銭湯的鉱泉である。

まずはこの「六龍鉱泉 黒湯」の基本データーを記すと

住所 東京都台東区池之端3-4-20 電話 03-3812ー3826 定休日 月曜

営業時間 15:30~23:00

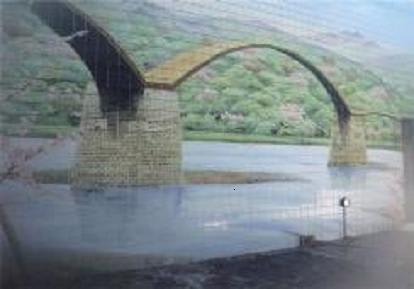

鉱泉の肌触りは東京の重曹泉と言う感じで、黒っぽく濁っている。(写真:六龍鉱泉正面) 31日、16時にこの銭湯の暖簾を潜った。脱衣所から透明なガラスの向こうを覗くと、「錦帯橋」の銭湯絵。入湯者の数をざっと数えると20名余り。急いで湯船へ向かった。

31日、16時にこの銭湯の暖簾を潜った。脱衣所から透明なガラスの向こうを覗くと、「錦帯橋」の銭湯絵。入湯者の数をざっと数えると20名余り。急いで湯船へ向かった。

いや~、熱かった。強烈に熱かった。ぬるい方の湯温は45度、熱い方の湯温は48度。最近熱い湯に慣れている私でも、ぬるい方の湯にもいきなりは入れない。かなり水を加えて入湯した。浸かっている人に「いつでもこんなに熱いんですか」と尋ねると、「いや私もここ初めてです」との返事。皆風呂に入るよりも、湯船に腰かけて話し込んでいる。それとなく聞いていると、皆異口同音に「こんな熱い湯はここが初めて」と語っている。7人くらいで来ている団体もある。(写真:銭湯絵は珍しい錦帯橋)

ぬるい方の湯に慣れてきたので、48度の方に挑戦した。足を下の方に近づけると火傷をした様な感じで「あっっ」と言って飛び出すと周りから笑われた。一旦はここに入るのを諦めかけたが、ここで止めては”ヒトがすたる”と敢えて再チャレンジ。静かに、ゆっくりと体を沈め、足は下に着けず宙ぶらりんにして入湯。60まで数えて慌てて外に出た。入った人は私ただ一人。

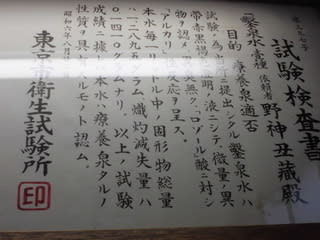

その後、45度の方の湯に浸かると、これが非常にぬるく感じるから不思議なものである。ここを去るとき番台の女将に「48度の方に入り、体、芯から温まりましたよ」と語ると「え、熱い方に入ったんですか!」と驚かれた。その言い草はないだろうとひとりごちた。 脱衣所に2種類の看板あり。一枚は衛生試験所の検査書。それを見ると「東京市衛生試験所 昭和6年」の検査とある。もう一枚は「主治効能」書き。ヒステリーなどにも効くそうで、22個の効能が書かれいる。歴史と風情が感じられ、人気の高いここの銭湯、450円払っても、もう一度は訪れたい。(写真:試験検査署)

脱衣所に2種類の看板あり。一枚は衛生試験所の検査書。それを見ると「東京市衛生試験所 昭和6年」の検査とある。もう一枚は「主治効能」書き。ヒステリーなどにも効くそうで、22個の効能が書かれいる。歴史と風情が感じられ、人気の高いここの銭湯、450円払っても、もう一度は訪れたい。(写真:試験検査署)

(主治効能書)

(湯船中央に、湯攪拌棒)