戦後の安全保障政策を大転換する法案が9月19日未明、参議院本会議で、自民・公明両党などの賛成多数で可決され、残念ながら安保関連法案は成立した。憲法違反の疑いが濃厚で、多くの国民の理解が得られず、日増しにその法案への不安が高まる中で。しかも強行採決がなされて。 9月18日(金)、参院本会議での採決が19日未明になるとの情報を得て、23時に自宅を出発し国会へ向かった。19日(土)午前0時過ぎ、衆議院第二議員会館前に到着。その付近で3つの団体が抗議行動を行っていた。一つは「総がかり行動実行委員会」、一つは「SEALDs」、もう一つは不明。この時刻にも「都高教」の旗は掲げられていてそれを目印にした。そこには藤野委員長と執行委員まだいらして、「退職者会」の旗は、この集会の皆勤者安藤夫妻が掲げていたが、既に帰られとのこと。兎も角知っている方がいると一安心するのだ。

9月18日(金)、参院本会議での採決が19日未明になるとの情報を得て、23時に自宅を出発し国会へ向かった。19日(土)午前0時過ぎ、衆議院第二議員会館前に到着。その付近で3つの団体が抗議行動を行っていた。一つは「総がかり行動実行委員会」、一つは「SEALDs」、もう一つは不明。この時刻にも「都高教」の旗は掲げられていてそれを目印にした。そこには藤野委員長と執行委員まだいらして、「退職者会」の旗は、この集会の皆勤者安藤夫妻が掲げていたが、既に帰られとのこと。兎も角知っている方がいると一安心するのだ。 私が座った目の前でシュプレヒコールの発声がなされ、私は初めてその人の素顔を知った。若い女性が拳を振り上げ「戦争法案 今直ぐ廃案」と発声し、多くの声がこれに続いた。今回初めて使われたフレーズは「野党 頑張れ」・「野党と共に闘うぞ」の声。この言葉がその時の状況を一番雄弁に物語っていた。

私が座った目の前でシュプレヒコールの発声がなされ、私は初めてその人の素顔を知った。若い女性が拳を振り上げ「戦争法案 今直ぐ廃案」と発声し、多くの声がこれに続いた。今回初めて使われたフレーズは「野党 頑張れ」・「野党と共に闘うぞ」の声。この言葉がその時の状況を一番雄弁に物語っていた。

シュップレヒコールが終わると、本会議での様子が報告された。法案反対の意見表明の際「国会を取り巻く人々の声に励まされ、院外と院内が連携して闘いが進められている」旨の発言もあったとの報告もあった。シュプレヒコールと報告と休憩が交互に繰り返され、時が流れていった。

(写真:発声の女性。この夜使用のカメラ、動く人物が上手く撮れず。静止場面は残念) 2時頃私はトイレに行きたくなり、場所を藤野さんに聞くと、面会所内と教えられ、道路を挟んで反対の建物に入っていくと、そこにはテレビが設置されていて、最後の投票者が登壇したところだった。それは山本太郎氏であったかも知れない。用を足して再びテレビの周辺に立つと、それでは開票してくださいの声に従い開票が始まり、議長は「・・・。以上に因り本案は成立しました」と発言。偶然にも私は、成立瞬間を生で見たことになった。時計を見ると2時18分だった。(写真:開票直前の映像。面会所内のテレビ)

2時頃私はトイレに行きたくなり、場所を藤野さんに聞くと、面会所内と教えられ、道路を挟んで反対の建物に入っていくと、そこにはテレビが設置されていて、最後の投票者が登壇したところだった。それは山本太郎氏であったかも知れない。用を足して再びテレビの周辺に立つと、それでは開票してくださいの声に従い開票が始まり、議長は「・・・。以上に因り本案は成立しました」と発言。偶然にも私は、成立瞬間を生で見たことになった。時計を見ると2時18分だった。(写真:開票直前の映像。面会所内のテレビ)

55年前の18歳のとき、1960年6月19日に、私は10万人のデモのひとりとして、新安保法案の自然成立の瞬間時に、国会議事堂前に立っていた。その時の首相はA戦犯岸信介で、そして現在はその孫が首相という巡り合わせ。 「総がかり委員会」まで戻ってくると再度抗議のシュプレヒコールが始まっていた。そこへ民主党幹事長代理福山哲郎氏が到着。「力及ばず申し訳ありません」と謝ったが「そんなことないぞ」の声。共産党参院議員団全員も挨拶に来た。社民党は党首と又市氏。どの挨拶も「形式的には敗れたが、今次闘争では院外と院内の画期的連携が出来上がった。これをバネに今後廃案への闘いの一歩にしましょう」旨を述べていた。私は福山哲郎議員と共産党の女性議員と握手。3時少し前に「総がかり委員会」は解散。(写真:挨拶する共産党議員)

「総がかり委員会」まで戻ってくると再度抗議のシュプレヒコールが始まっていた。そこへ民主党幹事長代理福山哲郎氏が到着。「力及ばず申し訳ありません」と謝ったが「そんなことないぞ」の声。共産党参院議員団全員も挨拶に来た。社民党は党首と又市氏。どの挨拶も「形式的には敗れたが、今次闘争では院外と院内の画期的連携が出来上がった。これをバネに今後廃案への闘いの一歩にしましょう」旨を述べていた。私は福山哲郎議員と共産党の女性議員と握手。3時少し前に「総がかり委員会」は解散。(写真:挨拶する共産党議員)

(挨拶する吉田党首。右又市議員)

始発電車を待つのではなく、徒歩で自宅へと歩き出した。徒歩2時間かかって帰宅は5時少し前。ラジオ体操はこの日は久しぶりにサボってしまった。

《大志満入口)

《大志満入口) 9月15日(火)17時30分から新宿にある小田急ハルク8階の「大志満」で懐石料理“加賀御膳”を食した。集いし人は、向丘高校の元同僚島田さんと田中さんと私。この3人ではよく食事をしたり、温泉旅行に出掛けたりしていたが、この数年は会うことが珍しくなり、2年振りの再会であり懐石だった。久しぶりに会うのだからと奮発して懐石料理で一献とあいなった。(写真右:加賀御膳)

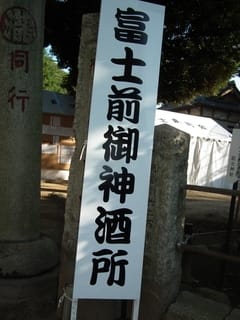

9月15日(火)17時30分から新宿にある小田急ハルク8階の「大志満」で懐石料理“加賀御膳”を食した。集いし人は、向丘高校の元同僚島田さんと田中さんと私。この3人ではよく食事をしたり、温泉旅行に出掛けたりしていたが、この数年は会うことが珍しくなり、2年振りの再会であり懐石だった。久しぶりに会うのだからと奮発して懐石料理で一献とあいなった。(写真右:加賀御膳) 秋祭りの季節である。私が毎朝顔を出す富士神社には「神明西町会」と「富士前町会」の祭用テントが張られ、御神酒所となっている。この数日間は、何時ものような位置でラジオ体操は出来ない。神明西町会のテントの前に前立が立ち、ラジオ体操は開始されるが、張られた幾つかのテントに遮られて前立が見えない場所でラジオ体操を開始する人もいる。ただ会場に置かれた何台かのラジオから流れる音声を頼りに、あるいは周りの人の動作に合わせて、体操は滞りなく進み終了する。

秋祭りの季節である。私が毎朝顔を出す富士神社には「神明西町会」と「富士前町会」の祭用テントが張られ、御神酒所となっている。この数日間は、何時ものような位置でラジオ体操は出来ない。神明西町会のテントの前に前立が立ち、ラジオ体操は開始されるが、張られた幾つかのテントに遮られて前立が見えない場所でラジオ体操を開始する人もいる。ただ会場に置かれた何台かのラジオから流れる音声を頼りに、あるいは周りの人の動作に合わせて、体操は滞りなく進み終了する。

しかし、9月12日(土)は異変が起こった。5時49分に東京湾を震源とする地震が発生したのだ。一昨日の地震は揺れが大きく都心では震度4、調布では震度5弱であったそうな。三々五々集まってきていた人々の会話は朝の地震の話で持ち切りであった。ところが6時半になってもラジオ体操の放送は始まらない。そういえばこのような、大きな自然災害が発生した時は、災害情報が放送され、ラジオ体操の放送は中断されたり中止されたりするのであった。

しかし、9月12日(土)は異変が起こった。5時49分に東京湾を震源とする地震が発生したのだ。一昨日の地震は揺れが大きく都心では震度4、調布では震度5弱であったそうな。三々五々集まってきていた人々の会話は朝の地震の話で持ち切りであった。ところが6時半になってもラジオ体操の放送は始まらない。そういえばこのような、大きな自然災害が発生した時は、災害情報が放送され、ラジオ体操の放送は中断されたり中止されたりするのであった。

9月上旬のある日、上野の東京芸大美術館へ「うらめしや~冥途のみやげ」展を観に行って来た。冥途へ行って、こちらからのお土産に珍しいものの見聞やら怖い体験をお聞かせする必要があるならば、そろそろその準備をしておかねばならないだろうと、果たして芸大展でオミヤが得られるか否かはさておき、前売りも買ってあったので妻と二人出掛けたわけ。

9月上旬のある日、上野の東京芸大美術館へ「うらめしや~冥途のみやげ」展を観に行って来た。冥途へ行って、こちらからのお土産に珍しいものの見聞やら怖い体験をお聞かせする必要があるならば、そろそろその準備をしておかねばならないだろうと、果たして芸大展でオミヤが得られるか否かはさておき、前売りも買ってあったので妻と二人出掛けたわけ。

さて

さて