最近、東野圭吾作『危険なビーナス』を購入してしまった。新聞の一面全てを使って作品の冒頭部分が紹介されていて、その文章に触発されオンライン予約するも、予約300番台。やむ無く購入することとし、ヤマダデンキのポイントを利用して池袋総本店内書店で購入した。

最近、東野圭吾作『危険なビーナス』を購入してしまった。新聞の一面全てを使って作品の冒頭部分が紹介されていて、その文章に触発されオンライン予約するも、予約300番台。やむ無く購入することとし、ヤマダデンキのポイントを利用して池袋総本店内書店で購入した。

残念ながら期待するほどのミステリーには仕上がっていなかった。しかし、主人公の義理の叔父が数学の大学教授で、主人公に数学の話を語る場面が幾つかあり、その中に私の知らない話も登場していた。数学の話を綴りだすと碌なことは無い。数学を学んで来たのにそんなことも知らなかったのかと思われたり、言われたりするのがオチである。しかし、たまには数学の話。④は知らなかった話題で、珍しくしく”目に見える数学”と思え、敢えて綴る次第。

①教授が「クラスの児童数が40人なら、誕生日が同じだという者が二組ぐらいいても少しは不思議ではない」と語る場面がある。より正確には”児童数が40人のクラスで、少なくも1組同じ誕生日の者同士がいる確率は89%”。私も授業ではこの事実を利用して脱線し、生徒諸君が面白がるゲームを何回かしたことがあった。 ②この作品の主要部分の基を為すのが『フラクタル図形』。ある図形の断片を取ってきたとき、それより小さな断片の形状と図形全体の形状とが相似である図形をフラクタル図形と言うのだが、なんのことか予測不能の表現かもしれない。右写真の図形がその1例

②この作品の主要部分の基を為すのが『フラクタル図形』。ある図形の断片を取ってきたとき、それより小さな断片の形状と図形全体の形状とが相似である図形をフラクタル図形と言うのだが、なんのことか予測不能の表現かもしれない。右写真の図形がその1例

③教授は「リーマン予想」をも語っていた。リーマン予想は数学上の未解決の問題の一つで、クレイ数学研究所は「リーマン予想」の解決者に100万ドルの懸賞金を支払うことを約束している。「フェルマーの定理」が解決された現在、今世紀の最難問の予想と言われている。作品上にこの予想を登場させたのは著者東野が大学で理系を学んだ強みか。

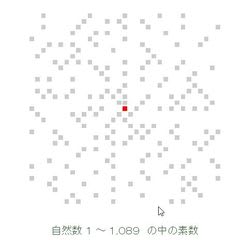

以上の事柄は既知の事柄であったが④の「ウラムの螺旋」は未知の事柄であった。数学上の問題を可視化できる貴重な話かと思い、ここに紹介。

④ウラムの螺旋。

④ウラムの螺旋。

先ずは具体的に。図1~図3の様に、自然数を1から順に螺旋状に書いていく。最初の出発点の1は赤にした。その横に2,その上に3、その横に4という具合だ。更に5・6・7・・・・と続けていく。図3では49で止めたが、どこまででも続けることが可能だ。

適当なところで止めたら図4の様に素数にのみ青色を塗る。そうすると何が見えるか?長方形の対角線上に素数すなわち青色点が多数現れるのだ。(素数でないもの現れる)

私は遊び心で、出発点を1の代わりに11を選び、ウラムの螺旋を作ったものが図5で素数を青色で塗った。右上101から左下121の、左下がりの対角線上に多数の素数が現れている。

1963年に数学者スタニスワフ・ウラムによって発見された事柄で、一般的には上記の様に螺旋上に自然数を配置した“ウラムの螺旋”では特別の直線上に素数がより多く乗ってくる。 より可視的にするならば、素数を黒く塗り、素数ではない数は消してしまう。右はその様にして、1089までの自然数からウラムの螺旋を作成したもの。素数における規則性は発見が難しいものだが、ウラムの螺旋の直線からは規則性が見てとれる。その規則性の強い部分を応用して新しい素数の発見に使用される可能性があると言われている。

より可視的にするならば、素数を黒く塗り、素数ではない数は消してしまう。右はその様にして、1089までの自然数からウラムの螺旋を作成したもの。素数における規則性は発見が難しいものだが、ウラムの螺旋の直線からは規則性が見てとれる。その規則性の強い部分を応用して新しい素数の発見に使用される可能性があると言われている。

ウラム氏は、とある学会の研究講義を聴いていて退屈なので、上の様な遊びをしていた時に発見したという、伝説も伝えられている。

その門井氏の講演会開催を知り、講演希望を申し込んでおいたところ妻共々に受講の知らせが来て、聴きに行ってきた。

その門井氏の講演会開催を知り、講演希望を申し込んでおいたところ妻共々に受講の知らせが来て、聴きに行ってきた。 秀吉の命での国替え、家康の本心はしぶしぶだったと思う。結果的には成功であったが、江戸は大変な土地で、開発に相応しい土地だったと後の人は言うがそれはウソ。その頃の関東平野は幾つもの川が北から東京湾方向へと並行して南下する流れで、極端な“綾瀬”だった。実はこれが利根川東遷には幸いした。(写真:右の図の様に関東平野は何本もの川が東京湾に注いでいた。この様な状態を門井氏は”綾瀬”と呼んだ)

秀吉の命での国替え、家康の本心はしぶしぶだったと思う。結果的には成功であったが、江戸は大変な土地で、開発に相応しい土地だったと後の人は言うがそれはウソ。その頃の関東平野は幾つもの川が北から東京湾方向へと並行して南下する流れで、極端な“綾瀬”だった。実はこれが利根川東遷には幸いした。(写真:右の図の様に関東平野は何本もの川が東京湾に注いでいた。この様な状態を門井氏は”綾瀬”と呼んだ)

台地を下ると姫川。白馬村親海湿原の湧水を源流とし日本海に注ぐ全長

台地を下ると姫川。白馬村親海湿原の湧水を源流とし日本海に注ぐ全長 最初に到着したのは、清流を活用しての養鱒場だった。そこでは清き水を利用して、シナノユキマスと信州サーモンが養育されていた。マスはポーランド原産のサケ科コレゴヌス属で、長野県水産試験場が世界で初めて完全養殖技術を開発したとの説明があった。雪の様に白く、長野県特産を強調する為に、信濃雪鱒(シナノユキマス)と名付けられたそうな。

最初に到着したのは、清流を活用しての養鱒場だった。そこでは清き水を利用して、シナノユキマスと信州サーモンが養育されていた。マスはポーランド原産のサケ科コレゴヌス属で、長野県水産試験場が世界で初めて完全養殖技術を開発したとの説明があった。雪の様に白く、長野県特産を強調する為に、信濃雪鱒(シナノユキマス)と名付けられたそうな。 次に向かったの姫川に架かる大出吊橋。近辺には茅葺の古民家があり、端正な佇まいの集落があった。(写真:大出の古民家)

次に向かったの姫川に架かる大出吊橋。近辺には茅葺の古民家があり、端正な佇まいの集落があった。(写真:大出の古民家)

更に案内して貰ったのが大出公園。ここからの展望も叶わなかったが、天候に恵まれれば、姫川の向こうには北アルプスの雄姿や白馬三山が正面に見渡せるそうな。花の季節や紅葉の時にはより見事な風景となる。この風景は白馬村の中でも屈指の景観として内外から写真撮影や写生に多くの人が訪れるそうだ。村落があり、清流があり、その向こう雄大な山波がある。これこそ日本の原風景と思った。近々にここを再訪しようとの思いが私の頭の中で動き始めた。(写真:晴れていれば大出公園から拝める風景)

更に案内して貰ったのが大出公園。ここからの展望も叶わなかったが、天候に恵まれれば、姫川の向こうには北アルプスの雄姿や白馬三山が正面に見渡せるそうな。花の季節や紅葉の時にはより見事な風景となる。この風景は白馬村の中でも屈指の景観として内外から写真撮影や写生に多くの人が訪れるそうだ。村落があり、清流があり、その向こう雄大な山波がある。これこそ日本の原風景と思った。近々にここを再訪しようとの思いが私の頭の中で動き始めた。(写真:晴れていれば大出公園から拝める風景)

書きそびれてしまったことが多々ある。少し時を巻戻したい。

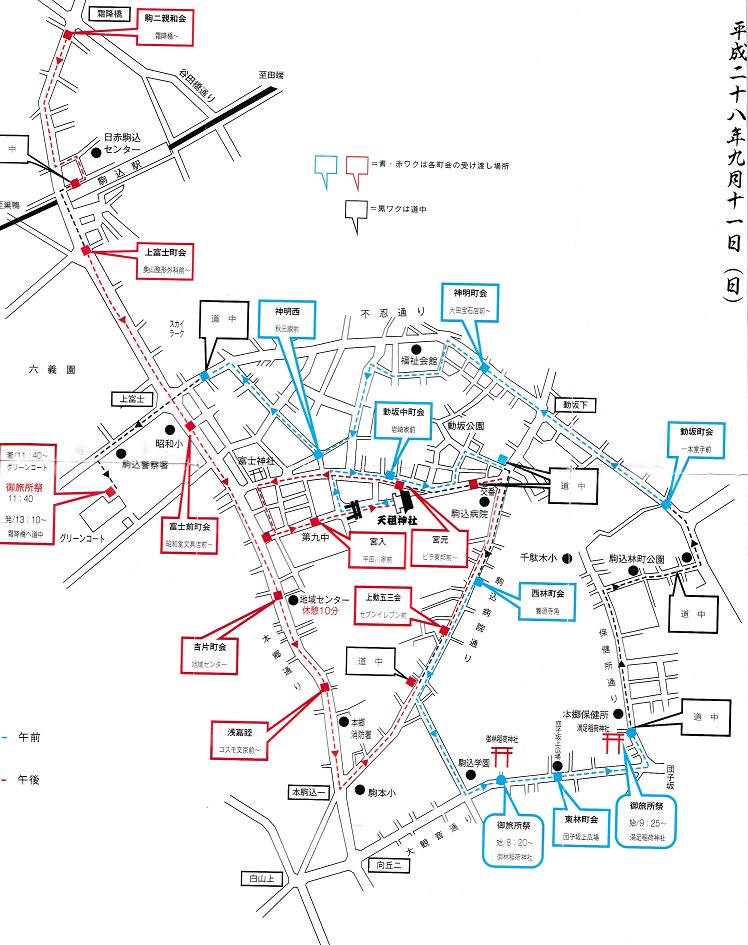

書きそびれてしまったことが多々ある。少し時を巻戻したい。 駒込総社「天祖神社」の例大祭が

駒込総社「天祖神社」の例大祭が

神幸祭が創設されたのは

神幸祭が創設されたのは 程なく発輿祭(はつよさい?)が開始された。宮司によるお祓いと祝詞があり、氏子総代と思しき方の奉納儀式もあった。その後、神社の先頭を形成する方々の氏名と、巡幸時に持つ神器が同時に呼び上げられて整列

程なく発輿祭(はつよさい?)が開始された。宮司によるお祓いと祝詞があり、氏子総代と思しき方の奉納儀式もあった。その後、神社の先頭を形成する方々の氏名と、巡幸時に持つ神器が同時に呼び上げられて整列

午後

午後