立川博章氏の制作した『大江戸鳥瞰図』は高度66,000メートルから眺めた1862年の江戸時代の町並みだった。

立川博章氏の制作した『大江戸鳥瞰図』は高度66,000メートルから眺めた1862年の江戸時代の町並みだった。

実は、江戸の町並みを鳥瞰図に描く試みは既に江戸時代に行われていた。俯瞰や鳥瞰の視点が見られる歌川広重『名所江戸百景』や、津山藩のお抱え絵師であった鍬形蕙斎(くわがたけいさい)が描いた江戸の景観図『江戸一目図屏風』がそれである。その屏風については、2010/11/24のブログにも書いたが、六曲一隻の屏風で津山郷土博物館に所蔵され、岡山県指定の重要文化財となっている。1809(文化6)年に、蕙斎が江戸の全景を詳細に描いた景観図である。(写真:江戸一目図屏風)

実は、江戸の町並みを鳥瞰図に描く試みは既に江戸時代に行われていた。俯瞰や鳥瞰の視点が見られる歌川広重『名所江戸百景』や、津山藩のお抱え絵師であった鍬形蕙斎(くわがたけいさい)が描いた江戸の景観図『江戸一目図屏風』がそれである。その屏風については、2010/11/24のブログにも書いたが、六曲一隻の屏風で津山郷土博物館に所蔵され、岡山県指定の重要文化財となっている。1809(文化6)年に、蕙斎が江戸の全景を詳細に描いた景観図である。(写真:江戸一目図屏風) 東京スカイツリーが開業された2012年5月に実物大の複製パネルが地上350メートルの展望台に設置された。屏風は、隅田川のやや東寄りの上空から眺めた、江戸の眺望と考えられ、まさにその場所にスカイツリーが建設された記念であろう。(写真:展望台に設置された複製パネル)

東京スカイツリーが開業された2012年5月に実物大の複製パネルが地上350メートルの展望台に設置された。屏風は、隅田川のやや東寄りの上空から眺めた、江戸の眺望と考えられ、まさにその場所にスカイツリーが建設された記念であろう。(写真:展望台に設置された複製パネル)

その東京スカイツリーの設計にかかわった立川氏が「江戸の上空から江戸を眺めたらどのような景色が描けるか」と、江戸の鳥瞰図作成を思い立ったのが2002年。2003年元旦から大晦日まで東京新聞紙上で連載されたらしいが、そのころ朝日新聞を愛読していた私は全く知らなかった。連載の反響は非常に大きく、要望に応える意味で描く範囲を拡大して最終版『大江戸鳥瞰図』が完成したのが2013年だった。彼は「制作で最も苦労したのは、武家屋敷です。わずかな写真資料や大名の残した屋敷図などに石高などを加味し、想像していきました」と書いている。

図の全体は1~29のパートに分けられ、1が「江戸城北部」の千代田区・新宿区・文京区・豊島区・台東区・荒川区で、私が出没する範囲が描かれている。(一番下に現在の地図と対応させて掲示)。2が「江戸城南部」、3が「浅草・本所」で、地図を見るのが趣味のような私はまずはこれらの図を大いに楽しませてもらっている。 実は、我が家にも一枚の鳥瞰図(右写真)がある。源氏の会の会員水越さんから頂いたもので、蕙斎のものと酷似ているが微妙な部分で違う。江戸時代に意外に多くの鳥瞰図が制作されたらしい。ただその多くは江戸の東から西を見たもので、そのころの信仰対象だった富士山が背景にくるように制作されている。立川氏のそれは全く新しい視点で描かれたもの。更に大きな違いは開国後に激変した横浜をも描いている点にある。

実は、我が家にも一枚の鳥瞰図(右写真)がある。源氏の会の会員水越さんから頂いたもので、蕙斎のものと酷似ているが微妙な部分で違う。江戸時代に意外に多くの鳥瞰図が制作されたらしい。ただその多くは江戸の東から西を見たもので、そのころの信仰対象だった富士山が背景にくるように制作されている。立川氏のそれは全く新しい視点で描かれたもの。更に大きな違いは開国後に激変した横浜をも描いている点にある。

(図1の左側)

(図1左側に対応する現在図)

(図1の右側。ほぼ中央に見える水色が不忍池)

(図1右側に対応する現在図)

この展示で初めて知った立川氏は

この展示で初めて知った立川氏は 晩年力を注いだ「大江戸鳥瞰図」は

晩年力を注いだ「大江戸鳥瞰図」は

まずは黒曜石について話が展開する。『縄文人は食を得る手段として主に狩りをして暮らした。弓矢の先に付ける矢尻を石で作った。矢尻として、適当な堅さと強さがあり、細かな加工をする上で最適なものが黒曜石。霧ヶ峰は良質の黒曜石の原産地であつた。棚畑遺跡に隣接する駒形遺跡は、黒曜石の集散、あるいは石器製作の中心的集落であったことが分かってきた。黒曜石製品や黒曜石原材は「縄文王国」の特産品として広く関東地方や東海地方にまで流通品として伝わったに違いない』と話が進んだ後、

まずは黒曜石について話が展開する。『縄文人は食を得る手段として主に狩りをして暮らした。弓矢の先に付ける矢尻を石で作った。矢尻として、適当な堅さと強さがあり、細かな加工をする上で最適なものが黒曜石。霧ヶ峰は良質の黒曜石の原産地であつた。棚畑遺跡に隣接する駒形遺跡は、黒曜石の集散、あるいは石器製作の中心的集落であったことが分かってきた。黒曜石製品や黒曜石原材は「縄文王国」の特産品として広く関東地方や東海地方にまで流通品として伝わったに違いない』と話が進んだ後、 『棚畑遺跡は、黒曜石の一大集散地域のなかで、枢要な拠点集落の1つであった。集落の中には大勢の人びとが集ったであろう大型住居もあった。黒曜石や石鏃を求めて、絶えず各地から縄文人が棚畑集落を訪れたに違いない。多くの人が集い、彼らの間に感謝と喜びを共有する感情が生まれたであろう。そこに「まつり」という行為が営まれ、そのシンボルとして何かが求められる・・・』。鵜飼の説はそこで一時止まっている。

『棚畑遺跡は、黒曜石の一大集散地域のなかで、枢要な拠点集落の1つであった。集落の中には大勢の人びとが集ったであろう大型住居もあった。黒曜石や石鏃を求めて、絶えず各地から縄文人が棚畑集落を訪れたに違いない。多くの人が集い、彼らの間に感謝と喜びを共有する感情が生まれたであろう。そこに「まつり」という行為が営まれ、そのシンボルとして何かが求められる・・・』。鵜飼の説はそこで一時止まっている。 私たちが蓼科の別荘を購入してから

私たちが蓼科の別荘を購入してから

「尖石縄文考古館」には、尖石遺跡発掘上の伝説的人物・宮坂英弌氏が詳しく紹介されている。彼によって発掘調査が行われ、多数の竪穴住居址とともに土器や石器が発見され、中部山岳地帯の高原地に繁栄した縄文時代中期の文化と集落が明らかにされた。遺跡の南斜面には三角錐状の、「とがりいし」と呼ばれ石も発掘され、縄文人が石器を研いだものと推定され、遺跡の名前の基となった。(写真:宮坂氏を讃える掲示)

「尖石縄文考古館」には、尖石遺跡発掘上の伝説的人物・宮坂英弌氏が詳しく紹介されている。彼によって発掘調査が行われ、多数の竪穴住居址とともに土器や石器が発見され、中部山岳地帯の高原地に繁栄した縄文時代中期の文化と集落が明らかにされた。遺跡の南斜面には三角錐状の、「とがりいし」と呼ばれ石も発掘され、縄文人が石器を研いだものと推定され、遺跡の名前の基となった。(写真:宮坂氏を讃える掲示) その尖石遺跡を代表する土器が、右写真に見る如く、高さ

その尖石遺跡を代表する土器が、右写真に見る如く、高さ

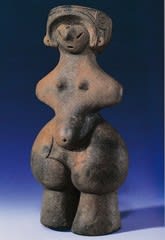

しかし、何といってもこの考古館の花形は、我が国最初の、縄文時代の国宝土偶「縄文のビーナス」と「仮面の女神」。(写真右:館内で撮影したもの)

しかし、何といってもこの考古館の花形は、我が国最初の、縄文時代の国宝土偶「縄文のビーナス」と「仮面の女神」。(写真右:館内で撮影したもの)

第一発見者は、主婦で諏訪地方の遺跡発掘調査に参加していた関喜子さん。彼女は回顧談のなかで「・・・竹ベラでわずかに出ていた部分を堀り始めました。土器片だと思ったのですが、少しずつ形が現れ土偶と分かりびっくり。胸をどきどきさせながら調査員の人と丁寧 に堀り、やがて見たこともない大きな土偶が完全な形で姿を現したときは、経験したことのない感激でした。もう夕暮れ時刻だった。

第一発見者は、主婦で諏訪地方の遺跡発掘調査に参加していた関喜子さん。彼女は回顧談のなかで「・・・竹ベラでわずかに出ていた部分を堀り始めました。土器片だと思ったのですが、少しずつ形が現れ土偶と分かりびっくり。胸をどきどきさせながら調査員の人と丁寧 に堀り、やがて見たこともない大きな土偶が完全な形で姿を現したときは、経験したことのない感激でした。もう夕暮れ時刻だった。