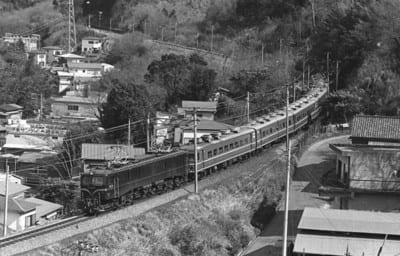

かつてED2511号機が数両の貨物を牽引していた時代を知るものにとって、EF58に牽引されて同橋梁をわたる14系座席客車の営業列車の姿に目の前で見ていても信じられませんでした。 83,08,07 伊豆急川奈 9024レ

端から見ていてけして長期的な施策ではなく、場当たり的に計画されたとしか思えない伊豆急行線への客車入線計画もやっと83年07月26日に営業運転にこぎつけました。営業開始列車は9021レ”踊り子51号”でEF5861号機の牽引でした。この9021レは海水浴のシーズンが終わる8月下旬まで夏休み期間中は毎日運転されました。東京07:20発で臨時快速列車を含めて伊豆急下田に最初に到着する列車となるために海水浴客で連日ほぼ満席となっていました。現在でも夏に伊豆の下田まで車で行くか?列車で行くか?と問われると少し悩んでしまいます。25年前であれば週末の渋滞を考えれば手間はかかっても列車で下田に向かうのが手堅い選択と言って過言ではないと思われます。だからこそ、この列車の存在意義があった事になります。上りも伊豆急下田を17時代に発車する時刻設定で、平日は閑散としていましたが土日はいつもなかなかの乗車率でした。

営業運転開始となってからも何度か撮影をしましたがやはり心配していた通り電車の運転曲線を根拠に設定されたスジをそのまま使っているために14系座席客車の列車は伊豆急線内では3~5分程度の遅れが慢性化していました。まぁ、これは交換で遅れた対行の電車列車が余裕時分を削って遅延回復に勤め、他の列車には極力影響が出ない様にしてみたいです。あとひとつ沿線で撮影していて気になった事があります。それは伊豆急線内で撮影していてEF58が真横を通過する瞬間に、ゴハチの機械室から今まで経験した事のないくらいの熱風を感じた事です。゛だいぶ抵抗器が危ない状態になっているなぁ!゛と言う事は素人目にも明白でした。また、それを裏付ける様にたまたま駅で談笑していた伊豆急の機関士さんからも゛なかなか速度が上がらず、抵抗を抜くタイミングが遅くなり抵抗に負担をかけていてヒヤヒやしながら運転している。゛と言う話も聞いていました。

14系座席客車入線開始となると、今度は客車組成の列車の2往復体制が計られました。増発分の客車は当時人気を博していた欧風客車の”サロン東京”やシナ座こと品川客車区配置のお座敷客車を入線させてました。 85,08,16 片瀬白田 9023レ

そして、その危惧が現実の物となってしまいました。85年07月19日。EF58160号機牽引の9021レ(14系座席客車8両)が南伊東―川奈間で抵抗器が焼損し力行不能となり、前途運転できなくなると言う故障が発生しました。通常ならどうやって救援するか悩むところですが、この日は幸いにも前日に団臨を牽引してきたEF5861号機が客車ごと伊豆高原検車区に滞泊していて、このEF5861号機を救援機として代用閉塞(伝令法)で現場に向かわせ160号機と連結の上、乗客を乗せたまま伊東駅に退行し、伊東駅で旅客を降車し救済すると言う事故が発生しました。

この事故以降、EE58とEF65PFの共通運用ながらも専らEF58が充当されていた伊豆急線の機関車運用が、EF65PFもかなりの頻度で伊豆急線の運用に充当される様になりはじめました。

14系座席客車を使用した団臨です。このような列車はかなり頻繁に運転されていました。 84,02,27 伊豆急南伊東 9522レ

14系座席客車以外に伊豆急線内に乗り入れたのはサロン東京と品川のお座敷客車がほとんどでした。しかしサロン東京やお座敷客車が伊豆急線内に入線したと言う事は当時、各地に配置されていたジョイフルトレインが入線出来ると言う理論になるのです。しかしながら実際には水戸のお座敷客車や名古屋のお座敷客車が入線した程度で一大観光地を持ちながら、入線した形式ず意外と少ないと言うのが今もって解けぬ謎です。