左:爽やかな若者のソーダ味「ルリボシカミキリ」

右:違いの分かる大人のビター味「エゾカミキリ」

左:きんきらきんな成金「エサキキンヘリタマムシ」

右:いぶし銀な職人「カクムネムツボシタマムシ」

左:いぶし銀な職人「カクムネムツボシタマムシ」

右:ちょっと小生意気な弟子「ムツボシタマムシ」

左:宝石「エゾハンミョウモドキ」

右:石炭「スミイロオオアラメハムシ」

左:ほんもの「サッポロクビナガオサムシ」

右:にせもの「エゾマイマイカブリ」

色覚異常診断

中に見える数字を答えよ。

左:ゴマダラオトシブミ

中:ジュウサンホシテントウ

右:トラハナムグリ

答え:何も見えない

PS:どうも私は色弱傾向にあるらしい

この子、少し前の記事にも登場したコブスジツノゴミムシダマシ

別に珍種ではないが二連装砲戦車のような容姿が実に勇ましい。

が、よく見てほしい。

砲身(角)の先端に毛が生えているで、これでは弾丸が発射できない(?)

しかし、この世に存在するものには、必ず何らかの意味がある。この角も然り。

考えた末の結論は、この角は砲身ではなく、先端の毛に火を灯す松明の役割があるのではないだろうか。

ダンジョン探索には欠かすことのできない仲間となるというのが、いまや通説となっている(んなわけない)

ツヤハダクワガタの大顎にも用途不明の毛があるが、どんな意味があるのだろうか?

ちなみにヘラクレスオオカブトの角に生えている毛は、挟んで持ち上げ投げる際のすべり止めの役目らしい。

ミミズクの裏面

木の枝に密着できるよう、裏面は平面となっている。

でも前脚には巨大なハサミがないので、例えるならチルソニア遊星人の方が妥当か。

じゃあ、これはガラモンだね。

コブスジツノゴミムシダマシ

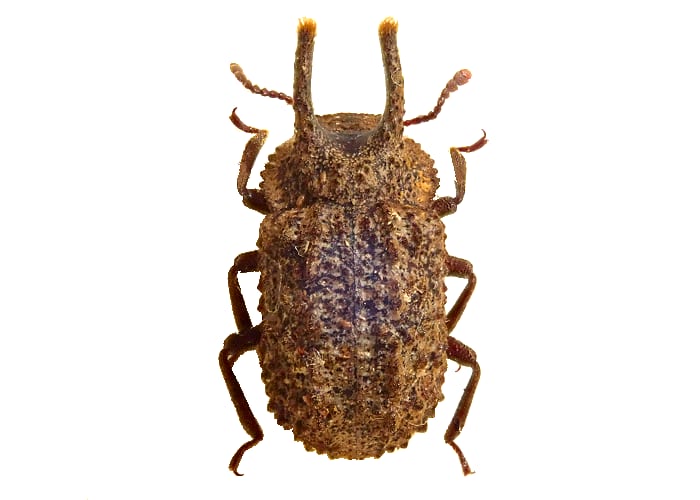

エゾアナアキゾウムシ Hylobius ezoensis

ある亜高山帯で見つけたが、資料が乏しいので好きな食べ物とか趣味とか彼女がいるのかとか生態はよく分からない。

地味で陳腐なゾウムシに見えるので、平地でこの子を見つけたらスルーしてしまうかもしれない。

そもそもゾウムシに派手な種類がいるのかって言われると困るが、ゾウムシの仲間って意外に多様性が高いので興味深く、ついつい気になってしまう。

個人的にはハマベゾウムシが好み。

冬期間は探索で採集した個体の標本作成とか、HPの更新をするとか、来シーズンの探索計画を立てて冬を乗り切ります。

でも探索計画は、天候や個人的な都合(主に力量不足と怠惰)により半分以上は達成されないのが通例。

計画を立てて想像を膨らますことが楽しいのです。貴兄ならお分かりいただけるはず。

首尾よくフルショウヤガが2個体、しかも雌雄を採集(前回の記事と違う日)することができたので、標本にしようと久々に鱗翅目の展翅に挑戦。

蛾は、ちょっと触れただけで鱗粉や鱗毛が容易に剥がれ落ちたり、脚が欠損する。

標本難易度は蝶の比ではないくらい高いので、慎重に進めなくてはいけない。

しかし今回、翅をなかなか広がせてくれず、あーだこーだしてるうちに鱗粉がどんどん剥がれていく・・・。

このまま未熟な腕で展翅を続けると、完全に禿げあがってしまい正体不明の蛾になりかねない。余剰個体もないので展翅は断念することにした。

そのまま串刺し標本にすることが得策だろう。

蛾をうまく標本にできる人を純粋に尊敬する。(いい方法あるんだろうか?)

こちらは雄

若干前翅の鱗粉が剥がれてしまったが、胸部の鱗毛はなんとか死守できた。

最初からこうすればよかったんだよ。

こちらは雌。

ちなみにこの蛾を美しいとかいう人がいるが、お世辞でもそれはないと思う。

よく見なくても地味で、斑紋なども特に珍しいものではなく、あまり特徴的ではない。

しかも他のモンヤガ亜科には似たものが多い。

これは地味でも産地が特殊などの珍種的付加価値がそうさせているためだ。

これを「ひいきの錯覚」とわたしは呼ぶ。

別に蛾が嫌いだから言ってるのではない。むしろ好きな方。

自分は、蛾は美しい種より、カオスな斑紋を持つ種が多いので魅力的に感じる。

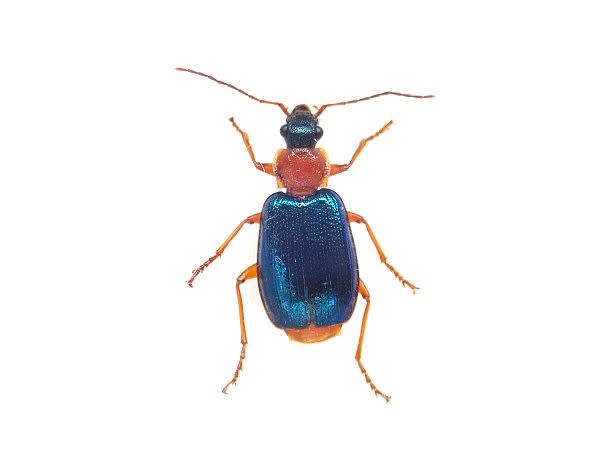

ちなみにこのゴミムシはキクビアオアトキリゴミムシで珍種ではない。

かなりの美麗種だが、これを美しいと積極的に言う人は少ない。

上のフルショウヤガと逆パターンの一例。

太陽光下だと、もっと美しいんだよ。これを言ったところで誰の心にも響かないのだよ。

ルリハムシもまた然り。