こんばんは、白黒茶々です。

前回の日記の終盤あたりから、私・波・狛の白黒茶々家の1人と2頭は岐阜市の金華山の山頂に留まっています。 私たちがそこに行き着いた頃はまだ静かだったのですけど、ロープウェイや登山などによって、観光客が続々と増えていき………

私たちがそこに行き着いた頃はまだ静かだったのですけど、ロープウェイや登山などによって、観光客が続々と増えていき………

前回の日記の最後の画像からはうって変わって、賑やかになりました。 私たちは(波狛日記の中では)2話にまたがって山頂に居座っていたことですし、そろそろ下山することにしましょう。

私たちは(波狛日記の中では)2話にまたがって山頂に居座っていたことですし、そろそろ下山することにしましょう。 行きはロープウェイで一気に来たのですけど、帰りは波の様子を見ながら、山道をゆっくりと降りていくことにしました。

行きはロープウェイで一気に来たのですけど、帰りは波の様子を見ながら、山道をゆっくりと降りていくことにしました。 金華山にはいくつかの登山道があって、傾斜や足元の状態によって難易度が変わってきます。

金華山にはいくつかの登山道があって、傾斜や足元の状態によって難易度が変わってきます。 今まで私たちは最も優しい七曲り登山道をよく利用していたのですけど、今回はもう少し厳しくても早く降りられそうなめい想の小径を選びました。

今まで私たちは最も優しい七曲り登山道をよく利用していたのですけど、今回はもう少し厳しくても早く降りられそうなめい想の小径を選びました。

※一度そのルートに足を踏み入れたら、後戻りできませんよ。 途中でリタイアもできないのですけど、本当にそちらでいいのですか?(編集部最後通告)

いけそうな気がするので、きっと大丈夫です ところが、降り始めてから間もなくして、岩肌が露出する険しい道へと変わっていきました。

ところが、降り始めてから間もなくして、岩肌が露出する険しい道へと変わっていきました。 さらに道幅は狭く、登ってくる人たちに道を譲ったりしながら降りていったら、余計に時間がかかりました。

さらに道幅は狭く、登ってくる人たちに道を譲ったりしながら降りていったら、余計に時間がかかりました。

若いほうの類で元気が有り余っている狛はともかくとして、シニアに入った波も頑張って付いてきてくれました。 しかし、麓が近付いた頃にヘバッてしまいました。

しかし、麓が近付いた頃にヘバッてしまいました。 こうなったらやむを得ません。

こうなったらやむを得ません。 私は彼女を抱っこして、残りの道を歩いていきました。

私は彼女を抱っこして、残りの道を歩いていきました。 ところが、「………もうムリ

ところが、「………もうムリ 」間もなくして私のほうも限界となり、再び波に自力で歩いてもらうことに。

」間もなくして私のほうも限界となり、再び波に自力で歩いてもらうことに。 お互いにギブアップを繰り返しながら、目安より1,5倍の時間を要してようやく麓の岐阜公園に行き着くことができました。

お互いにギブアップを繰り返しながら、目安より1,5倍の時間を要してようやく麓の岐阜公園に行き着くことができました。

その公園内には、朱塗りの三重塔があります。 これはお寺のものではなくて、大正天皇の即位を祝う御大典記念事業として企画され、市民から寄付を募り、大正6年(1917年)に岐阜市が建立したものです。

これはお寺のものではなくて、大正天皇の即位を祝う御大典記念事業として企画され、市民から寄付を募り、大正6年(1917年)に岐阜市が建立したものです。

また、近年になって発掘・整備された織田信長の館跡もあります。 それらを含めた岐阜城の一帯は、平成23年(2011年)に国の史跡に指定されました。

それらを含めた岐阜城の一帯は、平成23年(2011年)に国の史跡に指定されました。

今回の訪問は紅葉狩りも兼ねていたのですけど、金華山の山頂などの一部を除いて色づきはイマイチでした。 この年は紅葉が大幅に遅れていて、12月に入ってから見頃となりました。

この年は紅葉が大幅に遅れていて、12月に入ってから見頃となりました。

それと「ボーイズ・ビー・アンビシャス」のセリフで有名な、板垣退助の像もあります。

※容姿は似ている……… いや、似ていないのですけど、そのセリフはクラーク博士によるものです。(編集部突っ込み)

明治15年(1882年)4月6日に、彼は現在岐阜公園となっている場所での演説を終えた直後に、刺客に襲われました。 なんとか一命を取り留めたのですけど、その時に「板垣死すとも自由は死せず」と言ったと云われています。

なんとか一命を取り留めたのですけど、その時に「板垣死すとも自由は死せず」と言ったと云われています。

さらにこの時季には公園内で菊人形・菊花展がおこなわれています。 しかも無料で、綺麗に咲いた菊の花や、凝った菊人形などを見ることができます。

しかも無料で、綺麗に咲いた菊の花や、凝った菊人形などを見ることができます。

岐阜公園の西側の入口には、このような立派な門や青年期の織田信長の像があります。 その背後には、頂上に岐阜城の模擬天守を冠した金華山が見えますね。

その背後には、頂上に岐阜城の模擬天守を冠した金華山が見えますね。 朝に来た時に撮ろうとしたら思いっきり逆光だったので、撮影は帰り際まで持ち越しとなりました。

朝に来た時に撮ろうとしたら思いっきり逆光だったので、撮影は帰り際まで持ち越しとなりました。 それらを仰ぎ見たら、次の目的地に向かいましょう

それらを仰ぎ見たら、次の目的地に向かいましょう

………とはいっても、岐阜公園のすぐ近くなのですけど。 公園の道路を隔てた反対側には、このような背の高いお堂を有する金鳳山正法寺さんがあります。

公園の道路を隔てた反対側には、このような背の高いお堂を有する金鳳山正法寺さんがあります。 裏側からでは掴みにくいので、お寺の正面に回ります。

裏側からでは掴みにくいので、お寺の正面に回ります。

正法寺さんは、天和3年(1638年)に開山した黄檗(おうばく)宗の寺院です。 後方に見える印象的な建物は大仏殿で、寛政12年(1800年)に完成しました。

後方に見える印象的な建物は大仏殿で、寛政12年(1800年)に完成しました。 「今、大仏殿って言いました?」と喰い付いてきた大仏好きな方のためにも……… いや、「岐阜大仏」といえばその姿が思い浮かばれることと察しますけど、今からその大仏様とご対面致します。

「今、大仏殿って言いました?」と喰い付いてきた大仏好きな方のためにも……… いや、「岐阜大仏」といえばその姿が思い浮かばれることと察しますけど、今からその大仏様とご対面致します。 波と狛には車の中で待っていてもらって、その間に私が大仏殿で仰ぎ見たのは………

波と狛には車の中で待っていてもらって、その間に私が大仏殿で仰ぎ見たのは………

高さ13,7mもある、巨大な大仏様でした 見事な福耳で、見る人の心が安らぐお顔をしていますね。

見事な福耳で、見る人の心が安らぐお顔をしていますね。 しかし、この大仏様は構造上露座できないこともあって、大仏殿のほうが先に造られました。

しかし、この大仏様は構造上露座できないこともあって、大仏殿のほうが先に造られました。

………というのは、実はハリボテ……… というか、岐阜大仏は乾漆仏なのですよ 大きな木の支柱に竹で骨組みを作り、そこに粘土を塗って、一切経が書かれた和紙を貼り付けました。

大きな木の支柱に竹で骨組みを作り、そこに粘土を塗って、一切経が書かれた和紙を貼り付けました。 さらにその上に漆を使って金箔を施し、全体を仕上げたのです。

さらにその上に漆を使って金箔を施し、全体を仕上げたのです。 なので「籠大仏」とも言われています。

なので「籠大仏」とも言われています。 その作業は大変だったみたいで、38年もの年月を費して天保3年(1832年)に完成しました。 そして現在は奈良の大仏、鎌倉大仏とともに、日本3大大仏の1つに数えられています。

その作業は大変だったみたいで、38年もの年月を費して天保3年(1832年)に完成しました。 そして現在は奈良の大仏、鎌倉大仏とともに、日本3大大仏の1つに数えられています。 見応えとありがたみはあるのですけど、あまりにも大きくて、見上げていたら首が疲れてきてしまいました。

見応えとありがたみはあるのですけど、あまりにも大きくて、見上げていたら首が疲れてきてしまいました。

正法寺さんをあとにした私たちは、岐阜市内にあるもう1つの国指定史跡のお城に向かいました。 なので、次回の日記はそのお城と、ついでに寄った宿場町のレポートを録画で(?)お伝えします。

なので、次回の日記はそのお城と、ついでに寄った宿場町のレポートを録画で(?)お伝えします。

なので、近場で蝋梅があるところを調べていったら………

なので、近場で蝋梅があるところを調べていったら………

………という希望的観測に則って、ここまで来てしまいました。

………という希望的観測に則って、ここまで来てしまいました。

その手前に見える托鉢姿の石像のお坊さんは、弘法様でしょうか?

その手前に見える托鉢姿の石像のお坊さんは、弘法様でしょうか?

ところで皆さまは「ろうばい」って漢字で書けるでしょうか?

ところで皆さまは「ろうばい」って漢字で書けるでしょうか? 私の突然の問いに、狼狽されていることと思います。

私の突然の問いに、狼狽されていることと思います。 もし書けなくても、大丈夫です。

もし書けなくても、大丈夫です。 私も、花のほうだけではなく、慌てふためくほうもあやふやなので。

私も、花のほうだけではなく、慌てふためくほうもあやふやなので。

ぐ……… すでに1択ではありませんか。

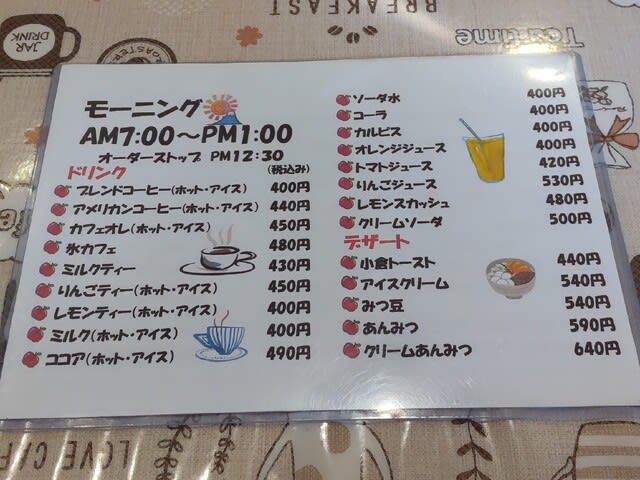

ぐ……… すでに1択ではありませんか。 ということは、お店の方が聞いてきたのは、ドリンクのことだったのですね。

ということは、お店の方が聞いてきたのは、ドリンクのことだったのですね。 しかし、私のテーブルにはメニュー表がなかったので、無難で私にとってはいつでも受け入れOKな

しかし、私のテーブルにはメニュー表がなかったので、無難で私にとってはいつでも受け入れOKな それから間もなくして………

それから間もなくして………

さらに小倉あんも添えられているので、パン類で味の変化を楽しむことができますよ

さらに小倉あんも添えられているので、パン類で味の変化を楽しむことができますよ

先程まで雨が降っていたこともあって、地面は少々ぬかるんでおります。

先程まで雨が降っていたこともあって、地面は少々ぬかるんでおります。 時刻は7時20分。まだ早い時間ということもあって、境内は静寂な空気に包まれていました。

時刻は7時20分。まだ早い時間ということもあって、境内は静寂な空気に包まれていました。

こちらのお寺は、徳川家から寺領を寄せられていたそうです。

こちらのお寺は、徳川家から寺領を寄せられていたそうです。

店内で野菜の直売もやっていますし。これは、地元で採れた新鮮な食材を使っていると思われます。

店内で野菜の直売もやっていますし。これは、地元で採れた新鮮な食材を使っていると思われます。

しかもその雨は、早い時間帯から降りそうな気配でした。

しかもその雨は、早い時間帯から降りそうな気配でした。 そんな私のささやかな願いが通じたのでしょうか?朝から曇りの状態が維持できそうな様子となりました。

そんな私のささやかな願いが通じたのでしょうか?朝から曇りの状態が維持できそうな様子となりました。

主人公も含めた書道部員の女子高生たちがこちらのお寺で合宿したのですけど、名優の

主人公も含めた書道部員の女子高生たちがこちらのお寺で合宿したのですけど、名優の

野依八幡社のときと同じように、私は事前にワンコの進入の可否を調べていたのですけど、こちらはその分野の情報は見当たりませんでした。

野依八幡社のときと同じように、私は事前にワンコの進入の可否を調べていたのですけど、こちらはその分野の情報は見当たりませんでした。

それが済んだら………

それが済んだら………

ちなみに束になっている5串は、身体の五体を表しています。その束をバラして、1串ずつ食べるもよし、5串をそのまま頬張るもよし。そういう私は、1、1、1、2でいただきました。

ちなみに束になっている5串は、身体の五体を表しています。その束をバラして、1串ずつ食べるもよし、5串をそのまま頬張るもよし。そういう私は、1、1、1、2でいただきました。

2000年生まれで今年で21歳とは、なんてわかりやすいのでしょうか

2000年生まれで今年で21歳とは、なんてわかりやすいのでしょうか

そのあと、私たちは一旦家に帰ったのですけど、私にはまだ余力と時間があったので、午後になってから箔母さんに「『めめ』に行ってくる」とだけ伝えて、家を出ました。

そのあと、私たちは一旦家に帰ったのですけど、私にはまだ余力と時間があったので、午後になってから箔母さんに「『めめ』に行ってくる」とだけ伝えて、家を出ました。

油山寺のある袋井市はお茶の産地でもあるのですよ。

油山寺のある袋井市はお茶の産地でもあるのですよ。

天平勝宝元年(749年)、

天平勝宝元年(749年)、

とかなんとかいっているうちにたどり着いた……… と言いたいところですけど、石段は突き当たったところからもさらに続いていて、けっこう息が切れるのですよ。

とかなんとかいっているうちにたどり着いた……… と言いたいところですけど、石段は突き当たったところからもさらに続いていて、けっこう息が切れるのですよ。

これほど盛りだくさんのお寺を、ワンコと一緒に散策できるなんて、ありがたいことです。

これほど盛りだくさんのお寺を、ワンコと一緒に散策できるなんて、ありがたいことです。

お店の方に聞いてみたら、その子は外にいるとのことでした。

お店の方に聞いてみたら、その子は外にいるとのことでした。 せっかくなので………

せっかくなので………