こんばんは、白黒茶々です。

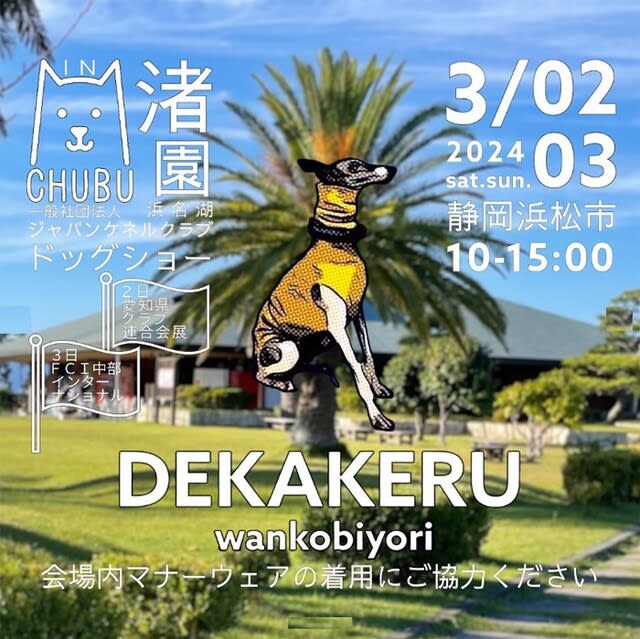

前回、人やワンコで賑わっている渚園からなんとか脱出して、私は波&狛とともに浜松市の北の外れのほうに走っていきました。 そのようにして、たどり着いたところは………

そのようにして、たどり着いたところは………

ネオパーサ浜松(上り線側)でした いわゆる新東名高速道路の浜松サービスエリア(SA)のことで、これから高速道路に乗って遠くまで出向く………

いわゆる新東名高速道路の浜松サービスエリア(SA)のことで、これから高速道路に乗って遠くまで出向く………

………というワケではなく、こちらではトイレ休憩をしたり、ドッグランで一息入れるのが目的でした。 ちなみに車は、SAの外側にあるぷらっとパークに止めてきました。

ちなみに車は、SAの外側にあるぷらっとパークに止めてきました。 そうしたら、ドッグランに入りましょう

そうしたら、ドッグランに入りましょう

私たちにとっては、ドッグランはこの日2つ目となります。 しかし渚園とは対照的で、こちらは他のワンコがいなくて静かでした。

しかし渚園とは対照的で、こちらは他のワンコがいなくて静かでした。

さらに、SA内にある展望台から北側を臨んでみました。 新東名は浜松市の北の山側を通っていて、そのまわりには山村の風景が広がっています。

新東名は浜松市の北の山側を通っていて、そのまわりには山村の風景が広がっています。 旧浜北市が浜北区となり、現在は浜名区に組み込まれた地域の中にある大平(おいだいら)という集落は、こちらのSAから手が届きそうなところに位置しています。

旧浜北市が浜北区となり、現在は浜名区に組み込まれた地域の中にある大平(おいだいら)という集落は、こちらのSAから手が届きそうなところに位置しています。 実際には、手を伸ばしても触れませんけど。

実際には、手を伸ばしても触れませんけど。 それはさておき、私たちにとっては初めてとなる大平地区を、今から散策しますよ

それはさておき、私たちにとっては初めてとなる大平地区を、今から散策しますよ

話の展開の都合で、ネオパーサ浜松からは少し戻る形になりますけど、私たちは大平地区の入口にある唐猫様の石碑を訪れました。 立派な土台に乗っているのは大平の氏神の六所神社のもので、唐猫様はその向かって右脇にある小さいヤツです。

立派な土台に乗っているのは大平の氏神の六所神社のもので、唐猫様はその向かって右脇にある小さいヤツです。

昔々のこと、信州のある村ではネズミの被害に悩まされていました。 そこで、中国(唐の国)との交易船で飼われていた猫を借りてきたら、ネズミを退治してくれて万事解決

そこで、中国(唐の国)との交易船で飼われていた猫を借りてきたら、ネズミを退治してくれて万事解決 村人はその猫の姿を型どった置物を作って、祀りました。

村人はその猫の姿を型どった置物を作って、祀りました。 しかし、心ない旅人がその置物を持ち出して、この地に捨てていったのです。

しかし、心ない旅人がその置物を持ち出して、この地に捨てていったのです。 その後、地主の家族が次々と原因不明の病に倒れるという事態に。

その後、地主の家族が次々と原因不明の病に倒れるという事態に。 そこで、占い師に相談してみたら「田んぼに禍があるので掘ってみなさい」と。

そこで、占い師に相談してみたら「田んぼに禍があるので掘ってみなさい」と。 家人が言われた通りにしたら、猫の置物が出てきました。

家人が言われた通りにしたら、猫の置物が出てきました。 そいつをカラネコ様として大切に祀ったら、病は平癒したそうです。

そいつをカラネコ様として大切に祀ったら、病は平癒したそうです。 めでたしめでたし。

めでたしめでたし。

犬を祀った神社はあるのですけど、「それならば、猫は 」と私が調べたら、ここに行き着いたのですよ

」と私が調べたら、ここに行き着いたのですよ 新東名高速道路の橋脚の下の田んぼの片隅にひっそりとあるので、気になられた方は訪れてみてください。

新東名高速道路の橋脚の下の田んぼの片隅にひっそりとあるので、気になられた方は訪れてみてください。 次に、私たちは唐猫様から近いといえなくもないところにある………

次に、私たちは唐猫様から近いといえなくもないところにある………

足立梅園にやって来ました 無人の施設なのですけど、入場料は「100円~」と記されていて、受付所の穴に入れるシステムとなっていました。

無人の施設なのですけど、入場料は「100円~」と記されていて、受付所の穴に入れるシステムとなっていました。 その手続き(?)を済ませたら………

その手続き(?)を済ませたら………

園内を散策しますよ トンネルのようになっているのは河津桜ですけど、花はほぼ散って葉桜の状態になっていました。

トンネルのようになっているのは河津桜ですけど、花はほぼ散って葉桜の状態になっていました。 1週間前に私たちが雨天決行した東大山のものも、今はこのような感じでしょうか?

1週間前に私たちが雨天決行した東大山のものも、今はこのような感じでしょうか?

同じ頃に旬の時季を向かえる梅の花も、わずかに残っているだけでした。

こちらはまだ見られる状態ですね。 お花見の時季から出遅れてしまいましたけど、これらの木の花が満開になった風景を想像することはできました。

お花見の時季から出遅れてしまいましたけど、これらの木の花が満開になった風景を想像することはできました。 今回は、最盛期に再び訪れるときの下見ということにして、大平の中心部に迫ります

今回は、最盛期に再び訪れるときの下見ということにして、大平の中心部に迫ります

気を取り直した私たちは、六所神社に向かいました。 参道の幅は狭く、その先にある鳥居も小さめなのですけど………

参道の幅は狭く、その先にある鳥居も小さめなのですけど………

鬱蒼とした森の中に社殿があって、神域の雰囲気がありありでした。

しかし建物の屋根が痛んでいて、危険を避けるためにロープで囲まれていて、近付くことはできませんでした。 お賽銭箱は他のところに設置されているのですけど、早く修理してあげてください。

お賽銭箱は他のところに設置されているのですけど、早く修理してあげてください。

さらに私たちは、この地区にある廃校を訪れました。 こちらは浜松市立大平小学校だったところで………

こちらは浜松市立大平小学校だったところで………

今から10年前の、平成26年(2014年)3月に閉校しました。 しかし校舎や体育館、プールなどの施設は、時が止まったかのようにそのまま残っていました。

しかし校舎や体育館、プールなどの施設は、時が止まったかのようにそのまま残っていました。

校門のところには、スクールバスが止まっていました。 過去に遡っても、ストリートビューにはずっと同じ場所に写り続けているので、私は放置車両かと思っていました。

過去に遡っても、ストリートビューにはずっと同じ場所に写り続けているので、私は放置車両かと思っていました。 実際には綺麗に整備されているので、この地域の子供たちを統合先の麁玉小学校に送迎するのに使っていると思われます。

実際には綺麗に整備されているので、この地域の子供たちを統合先の麁玉小学校に送迎するのに使っていると思われます。 大平小学校跡での現地調査を終えた私たちは………

大平小学校跡での現地調査を終えた私たちは………

大平城跡にやって来ました 以前からその存在は知っていたのですけど、実際に訪れるのは今回が初めてとなります。

以前からその存在は知っていたのですけど、実際に訪れるのは今回が初めてとなります。 さらに、私たちにとっては今年5つ目のお城となる大平城は……… え~と、どこから登れるのでしょうか?

さらに、私たちにとっては今年5つ目のお城となる大平城は……… え~と、どこから登れるのでしょうか?

麓から石段を上がったところには、五体力神社という怪しい……… いや、樹木に囲まれてひっそりと佇む神社があります。 案内によると、この神社の境内の裏からもお城に登れるみたいなので、それっぽい道をたどっていくことにしましょう

案内によると、この神社の境内の裏からもお城に登れるみたいなので、それっぽい道をたどっていくことにしましょう

大平城は南北朝時代の14世紀頃に、三岳城を拠点にしてこの地域を治めていた井伊氏の支城として築かれました。 のちに後醍醐天皇の皇子の宗良親王が籠って高師泰らの軍と戦ったのですけど、落城。

のちに後醍醐天皇の皇子の宗良親王が籠って高師泰らの軍と戦ったのですけど、落城。 宗良親王は信州に落ち延びていきました。

宗良親王は信州に落ち延びていきました。 私は当初、宗良親王のことを「そうらしんのう」とか「むねよししんのう」とか呼んでいたのですけど、正しくは「むねながしんのう」だったのですね。

私は当初、宗良親王のことを「そうらしんのう」とか「むねよししんのう」とか呼んでいたのですけど、正しくは「むねながしんのう」だったのですね。 それよりも………

それよりも………

気付いたら、私たちが歩いてきた道は途絶えて、どこに進んだらいいのか分からなくなってしまいました。 いわゆる、プチ遭難です。

いわゆる、プチ遭難です。 それでも、このような場合は上へ上へと登っていけば、お城のどこかに出られるハズ

それでも、このような場合は上へ上へと登っていけば、お城のどこかに出られるハズ そのようにしたら………

そのようにしたら………

頂上っぽいところに行き着きました。 しかし、平らに整地された曲輪の跡や案内板みたいなものは見当たりませんでした。

しかし、平らに整地された曲輪の跡や案内板みたいなものは見当たりませんでした。 いや、その反対側を降りたところに、ちゃんとした山道がありましたよ

いや、その反対側を降りたところに、ちゃんとした山道がありましたよ そこまでなんとかして行って、その道を進んでいったら………

そこまでなんとかして行って、その道を進んでいったら………

「大平城址」と刻まれた石碑がありました ここがお城の最深部か中心部ということに。

ここがお城の最深部か中心部ということに。

そうしたら、無事に登頂できたことを記念して、写真を撮っておきましょう そのあと、正式な登山道を降りていったら………

そのあと、正式な登山道を降りていったら………

本来の登り口に出ました。 私は見学者用の駐車場から西の五体力神社のほうに向かったのですけど、逆の東側に分かりやすい道があったのですね。

私は見学者用の駐車場から西の五体力神社のほうに向かったのですけど、逆の東側に分かりやすい道があったのですね。 それにしても、今回は曲輪の跡だけではなく、土塁や堀切の跡も確認することはできませんでした。

それにしても、今回は曲輪の跡だけではなく、土塁や堀切の跡も確認することはできませんでした。 それでも「大平城に行った

それでも「大平城に行った 」という証拠はできたので、再調査はいずれするとして、さらなる目的地に向かうことにしましょう。

」という証拠はできたので、再調査はいずれするとして、さらなる目的地に向かうことにしましょう。 あ、それから大平地区は静かな集落でしたけど、決して寂れているというワケではなく、見どころや興味深いスポットがいくらかあって、いいところでした。

あ、それから大平地区は静かな集落でしたけど、決して寂れているというワケではなく、見どころや興味深いスポットがいくらかあって、いいところでした。

そのような中に、波と狛以外の日本スピッツの子がいましたよ

そのような中に、波と狛以外の日本スピッツの子がいましたよ

彼らとは「後ほどまた逢いましょう」と約束してから一旦解散し、次に私たちは………

彼らとは「後ほどまた逢いましょう」と約束してから一旦解散し、次に私たちは………

肝心の会場の様子を撮るのを忘れていましたけど、露店がならんでいてたくさんの人やワンコで賑わっていました。

肝心の会場の様子を撮るのを忘れていましたけど、露店がならんでいてたくさんの人やワンコで賑わっていました。

ちなみにこちらの子は、その舞台を前にして控え室で待機しているところです。

ちなみにこちらの子は、その舞台を前にして控え室で待機しているところです。 そのあたりをブラブラしていたら………

そのあたりをブラブラしていたら………

しかし、スケジュールが大幅に遅れていて、スピッツの出番はなかなか回ってきませんでした。

しかし、スケジュールが大幅に遅れていて、スピッツの出番はなかなか回ってきませんでした。

とにかく、予定よりかなり遅れているので、次の目的地まで急ぎますよ

とにかく、予定よりかなり遅れているので、次の目的地まで急ぎますよ もう少し後に私のお仲間が出ようとしたら、3時間ほど要したそうです。

もう少し後に私のお仲間が出ようとしたら、3時間ほど要したそうです。 なので、私たちは10分でまだマシなほうだったということに。

なので、私たちは10分でまだマシなほうだったということに。

私は春先には、そこを数年続けて訪れていて、その花を見てからではないと、春を迎えられない!というまでになっていました。

私は春先には、そこを数年続けて訪れていて、その花を見てからではないと、春を迎えられない!というまでになっていました。

見学者用の駐車場は泥田のようになっていて、誘導係に他の所に移ることを勧められたのですけど、端っこのほうなら止められないこともない

見学者用の駐車場は泥田のようになっていて、誘導係に他の所に移ることを勧められたのですけど、端っこのほうなら止められないこともない

もう1週間待ったらその比率は逆転しているので、見頃としてはギリギリセーフといったところでしょうか。

もう1週間待ったらその比率は逆転しているので、見頃としてはギリギリセーフといったところでしょうか。

菜の花の黄色と河津桜の桃色との共演は、この時季ならではの風景ですね。

菜の花の黄色と河津桜の桃色との共演は、この時季ならではの風景ですね。

実は私は朝ご飯を食べずに、ここに来ていたのですよ。

実は私は朝ご飯を食べずに、ここに来ていたのですよ。

ただし、スマホで撮ったハズのお店の外観の画像が保存されていなかったので、ストリートビューから引用させていただきました。

ただし、スマホで撮ったハズのお店の外観の画像が保存されていなかったので、ストリートビューから引用させていただきました。

それでも心配要りません。

それでも心配要りません。

それにしても、お二方とも白いですね

それにしても、お二方とも白いですね

まずは

まずは

そのような状況でも、食欲が落ちることはありませんでした。

そのような状況でも、食欲が落ちることはありませんでした。

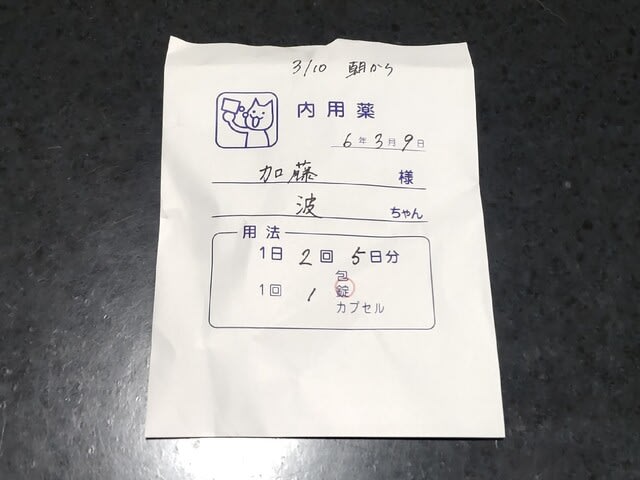

気になる診断の結果は……… 獣医さんによると、波は毎年ワクチンを接種しているので、ウイルスが原因ではないみたいです。実はその数日前に、私は

気になる診断の結果は……… 獣医さんによると、波は毎年ワクチンを接種しているので、ウイルスが原因ではないみたいです。実はその数日前に、私は

なみちゃ~、

なみちゃ~、

そしてあっという間に平らげて、生誕祭の宴を終わらせてしまいました。

そしてあっという間に平らげて、生誕祭の宴を終わらせてしまいました。

それから、波も含めた6頭の子を産んでくれた

それから、波も含めた6頭の子を産んでくれた

しかし観終わってから晩ご飯にしたら、あまりにもお腹が空いてしまうので………

しかし観終わってから晩ご飯にしたら、あまりにもお腹が空いてしまうので………

はい、チキンフィレオにございます。

はい、チキンフィレオにございます。

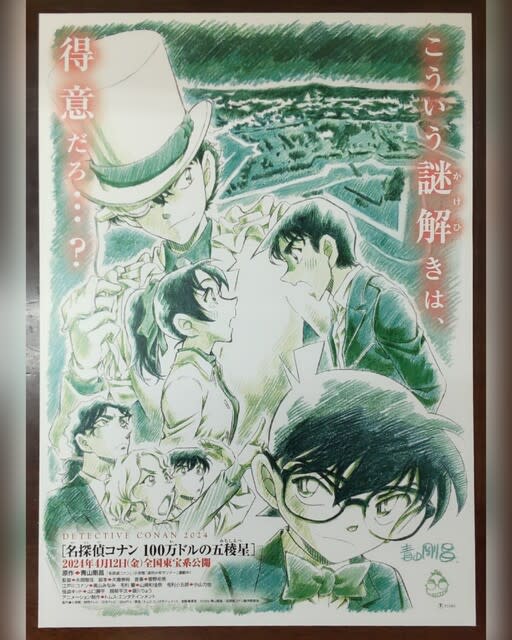

お目当ては、幕末に活躍した新撰組の副長・

お目当ては、幕末に活躍した新撰組の副長・ そのような中、函館の倉庫街で胸に十文字の切り傷が刻まれた遺体が発見されました。

そのような中、函館の倉庫街で胸に十文字の切り傷が刻まれた遺体が発見されました。

2人の未来は予想もつかない方向へ向かうというが………

2人の未来は予想もつかない方向へ向かうというが……… さらに

さらに 鼻ヒゲを生やしたキノコのお化けのような

鼻ヒゲを生やしたキノコのお化けのような

このような場合、「これはワナかも知れないので、行ってはならない

このような場合、「これはワナかも知れないので、行ってはならない

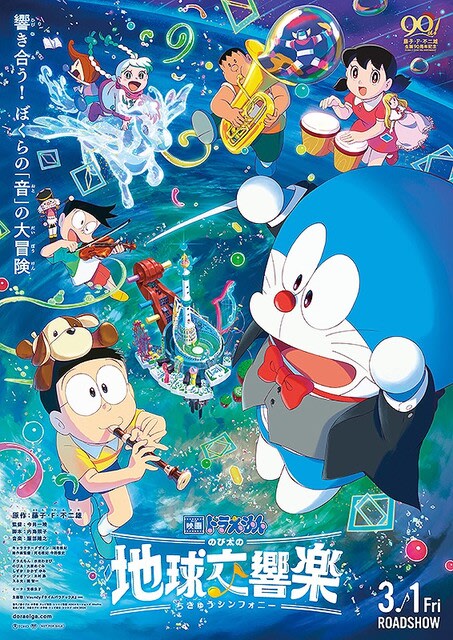

そこで私が観たのは……… ドラえもんが魔法使いのような頭巾をかぶって、杖を持っていました。

そこで私が観たのは……… ドラえもんが魔法使いのような頭巾をかぶって、杖を持っていました。

しかも今回のものは、

しかも今回のものは、

そうしたら、300体を超える人骨が発見されて、一躍注目を浴びました。

そうしたら、300体を超える人骨が発見されて、一躍注目を浴びました。

ちなみに後方に見えるのは、平成4年(1992年)にRC製で復元された

ちなみに後方に見えるのは、平成4年(1992年)にRC製で復元された

田原城には天守がなくて、城内で唯一のこの2層の櫓がお城のシンボル的な存在となっていました。

田原城には天守がなくて、城内で唯一のこの2層の櫓がお城のシンボル的な存在となっていました。

この日は我ながらかなり欲張りコースにしてしまいましたけど、すべてを廻ることができてよかったです。

この日は我ながらかなり欲張りコースにしてしまいましたけど、すべてを廻ることができてよかったです。

そういえば、校門のところの花壇にも花の苗が植わっていたような。

そういえば、校門のところの花壇にも花の苗が植わっていたような。 あと、校舎に掲げられた時計の時刻も合っていますし。

あと、校舎に掲げられた時計の時刻も合っていますし。

なので、私たちは彼らの邪魔にならないところで写真を撮りました。

なので、私たちは彼らの邪魔にならないところで写真を撮りました。

しっかりと下調べをしておけば………

しっかりと下調べをしておけば………

その花は2月上旬から3月上旬にかけて旬の時季を迎えるので、私が思い立った2月11日はまさに見ごろなのですよ

その花は2月上旬から3月上旬にかけて旬の時季を迎えるので、私が思い立った2月11日はまさに見ごろなのですよ

その頃には駐車場はかなりぐちゃぐちゃになっていて、車を出すのも大変でした。

その頃には駐車場はかなりぐちゃぐちゃになっていて、車を出すのも大変でした。

気分的には今から乗っていって鳥羽や伊勢方面を巡りたいのですけど、今回は船を眺めるだけにしておきました。

気分的には今から乗っていって鳥羽や伊勢方面を巡りたいのですけど、今回は船を眺めるだけにしておきました。

しかし私は、それよりも花や海を見て、精神的な疲れを癒したい

しかし私は、それよりも花や海を見て、精神的な疲れを癒したい

そのような手続きを経て………

そのような手続きを経て………

ちょっとした登山気分を味わいつつも、行き着いた頂は………

ちょっとした登山気分を味わいつつも、行き着いた頂は………