こんばんは、白黒茶々です。

皆さんは、清水次郎長(しみずのじろちょう)という人物のことをご存知でしょうか? ひと昔、いや、ふた昔前の昭和34年(1959年)には、二代目広沢虎造氏が浪曲化し、ラジオ放送されたことで一躍有名になったそうです。

ひと昔、いや、ふた昔前の昭和34年(1959年)には、二代目広沢虎造氏が浪曲化し、ラジオ放送されたことで一躍有名になったそうです。

現在でも「彼の名前は聞いたことがある」という方は、たくさんいらっしゃると思います。 しかし彼が何をした人で、どんな親分だったのかという話になると「う~ん………」となってしまうのではないでしょうか?

しかし彼が何をした人で、どんな親分だったのかという話になると「う~ん………」となってしまうのではないでしょうか? 彼の地元の静岡県民でありながらも、実は私もそうだったのですよ。なので、今回は実際に私が次郎長ゆかりの地を訪ね歩き、彼の生い立ちや彼が成した功績をたどっていこうと思います。

彼の地元の静岡県民でありながらも、実は私もそうだったのですよ。なので、今回は実際に私が次郎長ゆかりの地を訪ね歩き、彼の生い立ちや彼が成した功績をたどっていこうと思います。

………ということで、やって来ましたよ 静岡市清水区に。こちらは漫画家のさくらももこさんの出身地でもあり、以前は清水市という地方都市でした。そのエスパルスドリームプラザから歩いていけなくもないところの美濃輪の街中に………

静岡市清水区に。こちらは漫画家のさくらももこさんの出身地でもあり、以前は清水市という地方都市でした。そのエスパルスドリームプラザから歩いていけなくもないところの美濃輪の街中に………

清水湊 次郎長生家はあります。 最近保存工事がおこなわれ………

最近保存工事がおこなわれ………

間口は狭いのですけど、昔ながらの町屋らしく、奥行きがかなり長くなっております。清水次郎長は文政3年(1820年)1月1日に、薪炭を商う船頭・高木三右衛門の次男として誕生しました。

水は枯れてしまっているのですけど、その建物内にはその時に使用した産湯の井戸が現在でも残っています。 長五郎と名付けられた彼は、小さい頃から腕白かつ粗暴なガキんちょで、そのおこないを直すために、米穀商を営む母方の叔父の山本次郎八の養子に出されました。そして、次郎八の子の長五郎ということで「次郎長」と呼ばれるようになりました。

長五郎と名付けられた彼は、小さい頃から腕白かつ粗暴なガキんちょで、そのおこないを直すために、米穀商を営む母方の叔父の山本次郎八の養子に出されました。そして、次郎八の子の長五郎ということで「次郎長」と呼ばれるようになりました。

しかし粗暴な性格は直らず、入った寺子屋ではいたずらが過ぎて退塾させられ、さらには江戸で一念発起しようと叔父の家から大金を持ち出したのですけど、失敗。次郎長は次郎八から勘当を言い渡されてしまいます。 さすがの彼も、これには懲りたのかと思いきや「東がダメなら、西で成功してみせる

さすがの彼も、これには懲りたのかと思いきや「東がダメなら、西で成功してみせる 」と、隠し貯めておいた残りの金(百両)を持って、今度は浜松に行きました。

」と、隠し貯めておいた残りの金(百両)を持って、今度は浜松に行きました。 そこで米相場につぎ込んだら、大儲け

そこで米相場につぎ込んだら、大儲け そのことによって、次郎長は勘当を解かれました。

そのことによって、次郎長は勘当を解かれました。 しかし、その翌年に養父の次郎八は亡くなってしまいます。

しかし、その翌年に養父の次郎八は亡くなってしまいます。 次郎長は彼のあとを受け継ぎ、米屋の仕事に精を出しました。それからきわを嫁に迎え、商売も繁盛して、彼は真っ当な道を歩んでいきました。

次郎長は彼のあとを受け継ぎ、米屋の仕事に精を出しました。それからきわを嫁に迎え、商売も繁盛して、彼は真っ当な道を歩んでいきました。

それから4年が経ち、20歳になった彼のもとに1人の旅の僧が訪れてきました。 彼は次郎長の人相を見るなり「これは……… 25歳までしか生きられないぞよ」と言ったのでした。

彼は次郎長の人相を見るなり「これは……… 25歳までしか生きられないぞよ」と言ったのでした。 それまでおこないを改めてマジメに働いてきた次郎長の人生観はひっくり返り「どうせ早死にするのなら」と、任侠の道に走ってしまいました。

それまでおこないを改めてマジメに働いてきた次郎長の人生観はひっくり返り「どうせ早死にするのなら」と、任侠の道に走ってしまいました。 旅の坊さん、余計なことを………

旅の坊さん、余計なことを………

清水港にほど近い清水区港町のエスパルス通りの西の端に、次郎長が開業した船宿末廣が移築復元されています。 かつては清水波止場にあったのですけど、その部材を多数転用して、平成13年(2001年)に清水港船宿記念館 末廣としてオープンしました。

かつては清水波止場にあったのですけど、その部材を多数転用して、平成13年(2001年)に清水港船宿記念館 末廣としてオープンしました。 入場無料のありがたい施設で、その館内に入ると………

入場無料のありがたい施設で、その館内に入ると………

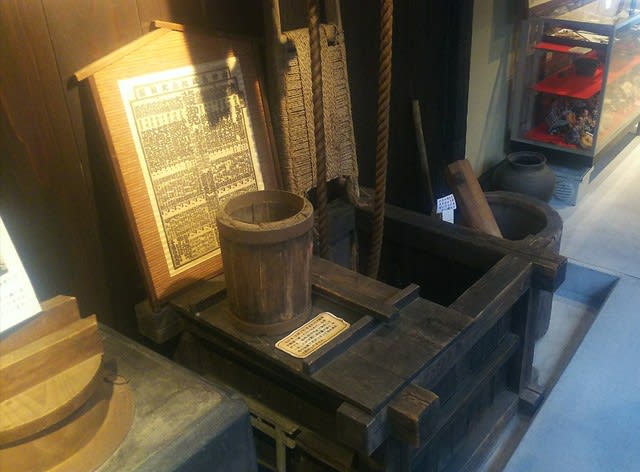

明治時代に営まれた船宿の面影を今に伝え、展示品や15分ビデオで次郎長の生涯を知ることができます。 そのような中に………

そのような中に………

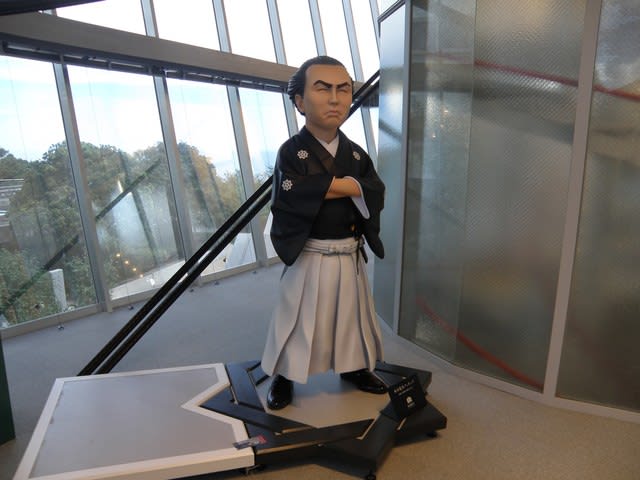

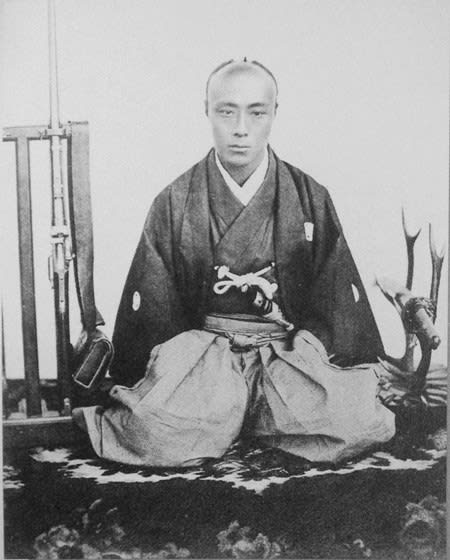

等身大の旅姿の次郎長が再現されていて、旅人の小道具を借りて彼との2ショットを撮ることができるのですよ ちなみに、次郎長の身長は5尺2寸(約156cm)。その際に、私は係員の方にカメラのボタンを押していただきました。

ちなみに、次郎長の身長は5尺2寸(約156cm)。その際に、私は係員の方にカメラのボタンを押していただきました。

ヤクザというか、渡世人として生きることになった次郎長。賭博場に出入りするようになったのですけど、博奕のもつれから人を殺めたこともありました。また、強盗を追ったり、斬り合いに加わったりして、重傷を負ったことも。さらに妻きわとも離婚し、清水を離れて西尾の今天狗の治助のもとに居候もしました。

そのような中、再び清水に戻った次郎長は、庵原川で津向一家と和田島一家が対決しているところに1人で出向き、見事に仲裁することに成功 そのことによって、侠客としての彼の名声は高まりました。

そのことによって、侠客としての彼の名声は高まりました。

その頃、次郎長はおちょうを妻に迎え、10人の子分を抱えていました。その中に、森の石松もいたのですけど……… 石松は次郎長の命で金比羅神社に行った帰りに、都田吉兵衛兄弟に25両を騙し取られたたうえに斬殺されてしまいました。そこで、次郎長のもう1人の子分の大政らが仇討ちをして、石松の無念を晴らしました。

それらの他にも、次郎長の武勇伝はあるのですけど、22人の次郎長一家が吉良の仁吉に加勢し、130人もの黒駒の勝蔵一家を相手にした「荒神山の血闘」はかなり有名で、そのことによって「清水湊に次郎長あり 」の名声を不動のものとしました。

」の名声を不動のものとしました。 そして時代は明治へ。しかし、時代が改まったからといっても、いいことばかりではありませんでした。

そして時代は明治へ。しかし、時代が改まったからといっても、いいことばかりではありませんでした。

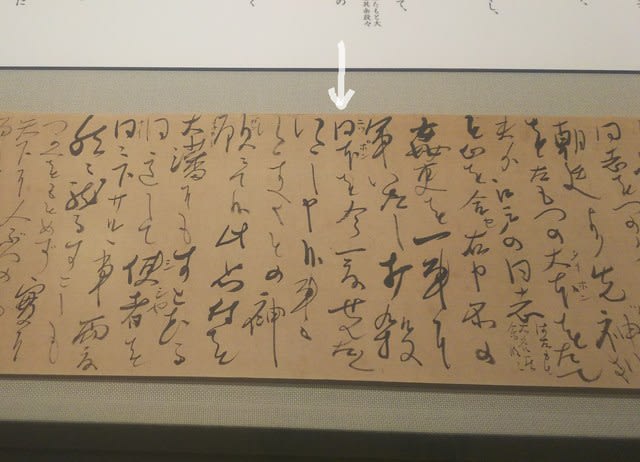

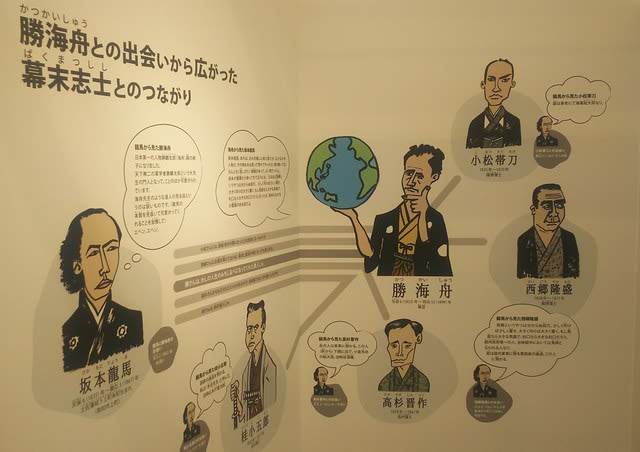

明治元年(1868年)に駿府町奉行が廃止されるのに伴って、次郎長は新たな組織のもとで東征軍判事や街道警固を命じられました。そのような中で、旧幕府軍を乗せた咸臨丸(かんりんまる)が清水港内で官軍に攻撃され、幕軍の兵士が斬殺されるという事件が起こりました。 誰も港内に浮かぶ兵士の死体に手をつけようとしなかったのですけど、次郎長はそこに出向き、「死ねばみな仏」と言ってそれらの死体を引き揚げて埋葬し、手厚く供養しました。その姿に幕末明治に活躍した要人の山岡鉄舟は感服し、それをきっかけに次郎長と鉄舟の交流が始まりました。

誰も港内に浮かぶ兵士の死体に手をつけようとしなかったのですけど、次郎長はそこに出向き、「死ねばみな仏」と言ってそれらの死体を引き揚げて埋葬し、手厚く供養しました。その姿に幕末明治に活躍した要人の山岡鉄舟は感服し、それをきっかけに次郎長と鉄舟の交流が始まりました。

次郎長の生家から歩いて7分ほどの清水区南岡町に、梅蔭禅寺という次郎長の菩提寺があります。 鉄筋コンクリート製の本堂は存在感ありありなのですけど、その片隅には………

鉄筋コンクリート製の本堂は存在感ありありなのですけど、その片隅には………

小さな資料館が設けられています。 ここから先は、有料(大人300円)となります。その内部には………

ここから先は、有料(大人300円)となります。その内部には………

次郎長が愛用していた博奕の道具や肘掛けなどが展示されています。

次郎長は鉄舟との出逢いをきっかけに渡世人をやめ、新しい時代の清水を考えるようになりました。 それに伴って、数々の事業を展開していきました。例えば、茶の販路を拡大するために、清水港に蒸気船が入港できるように整備するのに奔走したり、富士の裾野(現在の富士市大渕地区)を開墾したり、東京から医師を招き入れて、医院を開設したり、………と、清水の発展に貢献しました。

それに伴って、数々の事業を展開していきました。例えば、茶の販路を拡大するために、清水港に蒸気船が入港できるように整備するのに奔走したり、富士の裾野(現在の富士市大渕地区)を開墾したり、東京から医師を招き入れて、医院を開設したり、………と、清水の発展に貢献しました。

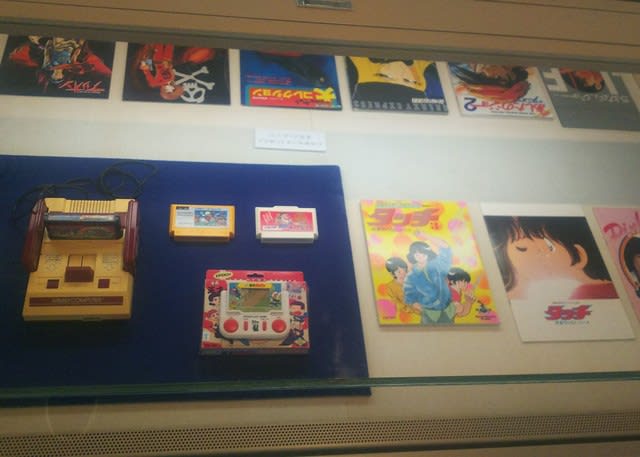

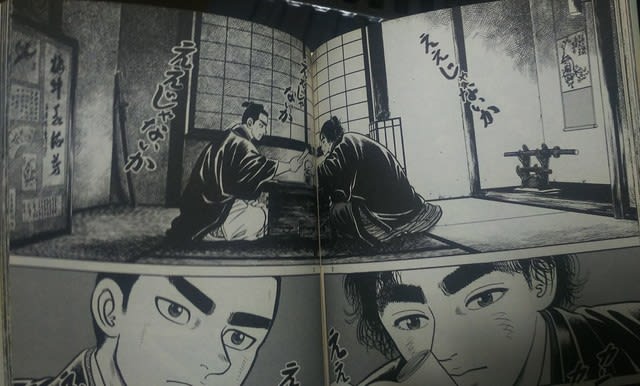

さらに国際化にも目覚め、英語塾を開いて外国との国際的な交流を奨励しました。 その様子は、船宿末廣の2階に再現されているのですけど、いきなりそのマネキン人形を目にしてしまった見学者は「うわっ

その様子は、船宿末廣の2階に再現されているのですけど、いきなりそのマネキン人形を目にしてしまった見学者は「うわっ 」と驚いていました。

」と驚いていました。

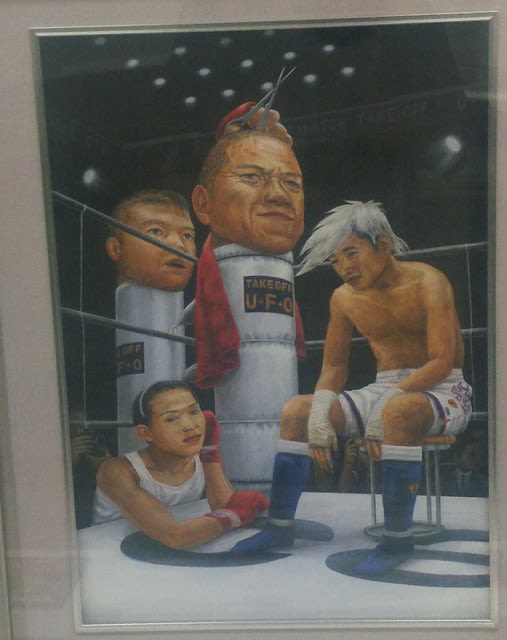

再び梅蔭禅寺にワープさせていただきます。 そのミニ資料館を出たところには、池に囲まれるようにして清水次郎長の銅像があるのですけど………

そのミニ資料館を出たところには、池に囲まれるようにして清水次郎長の銅像があるのですけど………

「うわっ 竹内力さん」

竹内力さん」

と、思わず叫ばれた方もいらっしゃるのでは?白目(?)の感じがなんとなく似ていませんか?それよりも、私が訪れたのは冬の夕暮れ時で、思いっきり逆光になっていました。 晩年の次郎長は子供にも慕われ(お菓子をくれたから)、すっかり好々爺となっていました。そして明治26年(1893年)6月12日に、74年の生涯を閉じました。

晩年の次郎長は子供にも慕われ(お菓子をくれたから)、すっかり好々爺となっていました。そして明治26年(1893年)6月12日に、74年の生涯を閉じました。

次郎長の葬儀はこのお寺でおこなわれたのですけど、彼を慕って3千人以上の参列者が訪れたそうです。彼は森の石松や大政、小政らの子分の墓に囲まれて、静かに眠っています。

順路は再び資料館に入り、土産物コーナーを通って出るようになっているのですけど………

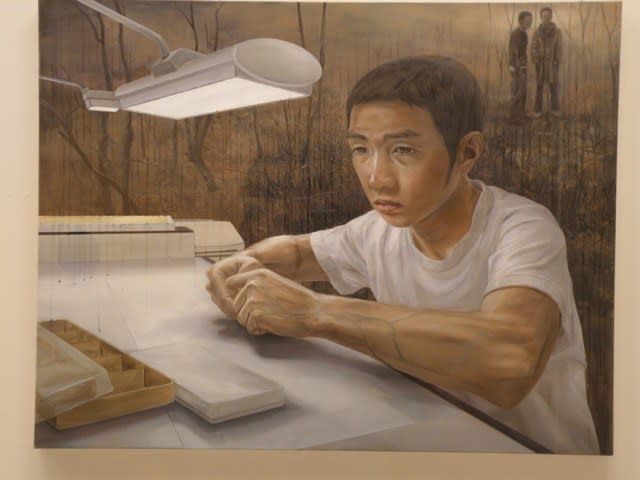

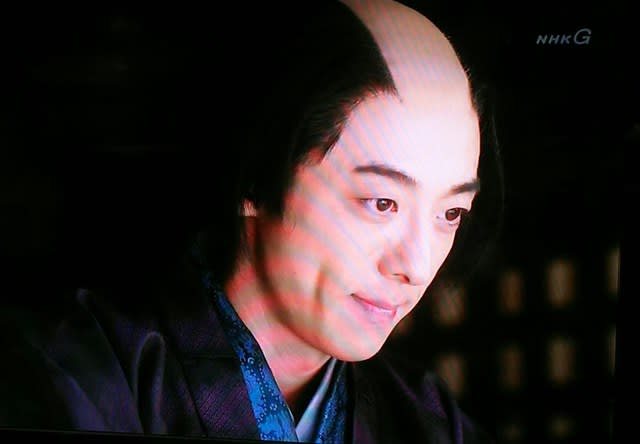

そこには、別次元の若くて男前の次郎長がいました。 これをSNS等に投稿し、そのことを係員にアピールすると、ちょっとしたものがもらえるのですけど、それが何なのかは実際にその場に行ってお確かめくださいませ

これをSNS等に投稿し、そのことを係員にアピールすると、ちょっとしたものがもらえるのですけど、それが何なのかは実際にその場に行ってお確かめくださいませ

義理人情に厚く、曲がったことが大嫌い。さらには先見の明があって、生まれ育った清水の発展にも貢献した清水次郎長は、男の中の男(漢)でした。

次郎長が英語塾で「じすいず あ ぺん」とか言っている光景を思わず想像してしまった方は、こちらに投票してやってください。

次郎長が英語塾で「じすいず あ ぺん」とか言っている光景を思わず想像してしまった方は、こちらに投票してやってください。

皆さんは、清水次郎長(しみずのじろちょう)という人物のことをご存知でしょうか?

ひと昔、いや、ふた昔前の昭和34年(1959年)には、二代目広沢虎造氏が浪曲化し、ラジオ放送されたことで一躍有名になったそうです。

ひと昔、いや、ふた昔前の昭和34年(1959年)には、二代目広沢虎造氏が浪曲化し、ラジオ放送されたことで一躍有名になったそうです。

現在でも「彼の名前は聞いたことがある」という方は、たくさんいらっしゃると思います。

しかし彼が何をした人で、どんな親分だったのかという話になると「う~ん………」となってしまうのではないでしょうか?

しかし彼が何をした人で、どんな親分だったのかという話になると「う~ん………」となってしまうのではないでしょうか? 彼の地元の静岡県民でありながらも、実は私もそうだったのですよ。なので、今回は実際に私が次郎長ゆかりの地を訪ね歩き、彼の生い立ちや彼が成した功績をたどっていこうと思います。

彼の地元の静岡県民でありながらも、実は私もそうだったのですよ。なので、今回は実際に私が次郎長ゆかりの地を訪ね歩き、彼の生い立ちや彼が成した功績をたどっていこうと思います。

………ということで、やって来ましたよ

静岡市清水区に。こちらは漫画家のさくらももこさんの出身地でもあり、以前は清水市という地方都市でした。そのエスパルスドリームプラザから歩いていけなくもないところの美濃輪の街中に………

静岡市清水区に。こちらは漫画家のさくらももこさんの出身地でもあり、以前は清水市という地方都市でした。そのエスパルスドリームプラザから歩いていけなくもないところの美濃輪の街中に………

清水湊 次郎長生家はあります。

最近保存工事がおこなわれ………

最近保存工事がおこなわれ………

間口は狭いのですけど、昔ながらの町屋らしく、奥行きがかなり長くなっております。清水次郎長は文政3年(1820年)1月1日に、薪炭を商う船頭・高木三右衛門の次男として誕生しました。

水は枯れてしまっているのですけど、その建物内にはその時に使用した産湯の井戸が現在でも残っています。

長五郎と名付けられた彼は、小さい頃から腕白かつ粗暴なガキんちょで、そのおこないを直すために、米穀商を営む母方の叔父の山本次郎八の養子に出されました。そして、次郎八の子の長五郎ということで「次郎長」と呼ばれるようになりました。

長五郎と名付けられた彼は、小さい頃から腕白かつ粗暴なガキんちょで、そのおこないを直すために、米穀商を営む母方の叔父の山本次郎八の養子に出されました。そして、次郎八の子の長五郎ということで「次郎長」と呼ばれるようになりました。

しかし粗暴な性格は直らず、入った寺子屋ではいたずらが過ぎて退塾させられ、さらには江戸で一念発起しようと叔父の家から大金を持ち出したのですけど、失敗。次郎長は次郎八から勘当を言い渡されてしまいます。

さすがの彼も、これには懲りたのかと思いきや「東がダメなら、西で成功してみせる

さすがの彼も、これには懲りたのかと思いきや「東がダメなら、西で成功してみせる 」と、隠し貯めておいた残りの金(百両)を持って、今度は浜松に行きました。

」と、隠し貯めておいた残りの金(百両)を持って、今度は浜松に行きました。 そこで米相場につぎ込んだら、大儲け

そこで米相場につぎ込んだら、大儲け そのことによって、次郎長は勘当を解かれました。

そのことによって、次郎長は勘当を解かれました。 しかし、その翌年に養父の次郎八は亡くなってしまいます。

しかし、その翌年に養父の次郎八は亡くなってしまいます。 次郎長は彼のあとを受け継ぎ、米屋の仕事に精を出しました。それからきわを嫁に迎え、商売も繁盛して、彼は真っ当な道を歩んでいきました。

次郎長は彼のあとを受け継ぎ、米屋の仕事に精を出しました。それからきわを嫁に迎え、商売も繁盛して、彼は真っ当な道を歩んでいきました。

それから4年が経ち、20歳になった彼のもとに1人の旅の僧が訪れてきました。

彼は次郎長の人相を見るなり「これは……… 25歳までしか生きられないぞよ」と言ったのでした。

彼は次郎長の人相を見るなり「これは……… 25歳までしか生きられないぞよ」と言ったのでした。 それまでおこないを改めてマジメに働いてきた次郎長の人生観はひっくり返り「どうせ早死にするのなら」と、任侠の道に走ってしまいました。

それまでおこないを改めてマジメに働いてきた次郎長の人生観はひっくり返り「どうせ早死にするのなら」と、任侠の道に走ってしまいました。 旅の坊さん、余計なことを………

旅の坊さん、余計なことを………

清水港にほど近い清水区港町のエスパルス通りの西の端に、次郎長が開業した船宿末廣が移築復元されています。

かつては清水波止場にあったのですけど、その部材を多数転用して、平成13年(2001年)に清水港船宿記念館 末廣としてオープンしました。

かつては清水波止場にあったのですけど、その部材を多数転用して、平成13年(2001年)に清水港船宿記念館 末廣としてオープンしました。 入場無料のありがたい施設で、その館内に入ると………

入場無料のありがたい施設で、その館内に入ると………

明治時代に営まれた船宿の面影を今に伝え、展示品や15分ビデオで次郎長の生涯を知ることができます。

そのような中に………

そのような中に………

等身大の旅姿の次郎長が再現されていて、旅人の小道具を借りて彼との2ショットを撮ることができるのですよ

ちなみに、次郎長の身長は5尺2寸(約156cm)。その際に、私は係員の方にカメラのボタンを押していただきました。

ちなみに、次郎長の身長は5尺2寸(約156cm)。その際に、私は係員の方にカメラのボタンを押していただきました。

ヤクザというか、渡世人として生きることになった次郎長。賭博場に出入りするようになったのですけど、博奕のもつれから人を殺めたこともありました。また、強盗を追ったり、斬り合いに加わったりして、重傷を負ったことも。さらに妻きわとも離婚し、清水を離れて西尾の今天狗の治助のもとに居候もしました。

そのような中、再び清水に戻った次郎長は、庵原川で津向一家と和田島一家が対決しているところに1人で出向き、見事に仲裁することに成功

そのことによって、侠客としての彼の名声は高まりました。

そのことによって、侠客としての彼の名声は高まりました。

その頃、次郎長はおちょうを妻に迎え、10人の子分を抱えていました。その中に、森の石松もいたのですけど……… 石松は次郎長の命で金比羅神社に行った帰りに、都田吉兵衛兄弟に25両を騙し取られたたうえに斬殺されてしまいました。そこで、次郎長のもう1人の子分の大政らが仇討ちをして、石松の無念を晴らしました。

それらの他にも、次郎長の武勇伝はあるのですけど、22人の次郎長一家が吉良の仁吉に加勢し、130人もの黒駒の勝蔵一家を相手にした「荒神山の血闘」はかなり有名で、そのことによって「清水湊に次郎長あり

」の名声を不動のものとしました。

」の名声を不動のものとしました。 そして時代は明治へ。しかし、時代が改まったからといっても、いいことばかりではありませんでした。

そして時代は明治へ。しかし、時代が改まったからといっても、いいことばかりではありませんでした。

明治元年(1868年)に駿府町奉行が廃止されるのに伴って、次郎長は新たな組織のもとで東征軍判事や街道警固を命じられました。そのような中で、旧幕府軍を乗せた咸臨丸(かんりんまる)が清水港内で官軍に攻撃され、幕軍の兵士が斬殺されるという事件が起こりました。

誰も港内に浮かぶ兵士の死体に手をつけようとしなかったのですけど、次郎長はそこに出向き、「死ねばみな仏」と言ってそれらの死体を引き揚げて埋葬し、手厚く供養しました。その姿に幕末明治に活躍した要人の山岡鉄舟は感服し、それをきっかけに次郎長と鉄舟の交流が始まりました。

誰も港内に浮かぶ兵士の死体に手をつけようとしなかったのですけど、次郎長はそこに出向き、「死ねばみな仏」と言ってそれらの死体を引き揚げて埋葬し、手厚く供養しました。その姿に幕末明治に活躍した要人の山岡鉄舟は感服し、それをきっかけに次郎長と鉄舟の交流が始まりました。

次郎長の生家から歩いて7分ほどの清水区南岡町に、梅蔭禅寺という次郎長の菩提寺があります。

鉄筋コンクリート製の本堂は存在感ありありなのですけど、その片隅には………

鉄筋コンクリート製の本堂は存在感ありありなのですけど、その片隅には………

小さな資料館が設けられています。

ここから先は、有料(大人300円)となります。その内部には………

ここから先は、有料(大人300円)となります。その内部には………

次郎長が愛用していた博奕の道具や肘掛けなどが展示されています。

次郎長は鉄舟との出逢いをきっかけに渡世人をやめ、新しい時代の清水を考えるようになりました。

それに伴って、数々の事業を展開していきました。例えば、茶の販路を拡大するために、清水港に蒸気船が入港できるように整備するのに奔走したり、富士の裾野(現在の富士市大渕地区)を開墾したり、東京から医師を招き入れて、医院を開設したり、………と、清水の発展に貢献しました。

それに伴って、数々の事業を展開していきました。例えば、茶の販路を拡大するために、清水港に蒸気船が入港できるように整備するのに奔走したり、富士の裾野(現在の富士市大渕地区)を開墾したり、東京から医師を招き入れて、医院を開設したり、………と、清水の発展に貢献しました。

さらに国際化にも目覚め、英語塾を開いて外国との国際的な交流を奨励しました。

その様子は、船宿末廣の2階に再現されているのですけど、いきなりそのマネキン人形を目にしてしまった見学者は「うわっ

その様子は、船宿末廣の2階に再現されているのですけど、いきなりそのマネキン人形を目にしてしまった見学者は「うわっ 」と驚いていました。

」と驚いていました。

再び梅蔭禅寺にワープさせていただきます。

そのミニ資料館を出たところには、池に囲まれるようにして清水次郎長の銅像があるのですけど………

そのミニ資料館を出たところには、池に囲まれるようにして清水次郎長の銅像があるのですけど………

「うわっ

竹内力さん」

竹内力さん」と、思わず叫ばれた方もいらっしゃるのでは?白目(?)の感じがなんとなく似ていませんか?それよりも、私が訪れたのは冬の夕暮れ時で、思いっきり逆光になっていました。

晩年の次郎長は子供にも慕われ(お菓子をくれたから)、すっかり好々爺となっていました。そして明治26年(1893年)6月12日に、74年の生涯を閉じました。

晩年の次郎長は子供にも慕われ(お菓子をくれたから)、すっかり好々爺となっていました。そして明治26年(1893年)6月12日に、74年の生涯を閉じました。

次郎長の葬儀はこのお寺でおこなわれたのですけど、彼を慕って3千人以上の参列者が訪れたそうです。彼は森の石松や大政、小政らの子分の墓に囲まれて、静かに眠っています。

順路は再び資料館に入り、土産物コーナーを通って出るようになっているのですけど………

そこには、別次元の若くて男前の次郎長がいました。

これをSNS等に投稿し、そのことを係員にアピールすると、ちょっとしたものがもらえるのですけど、それが何なのかは実際にその場に行ってお確かめくださいませ

これをSNS等に投稿し、そのことを係員にアピールすると、ちょっとしたものがもらえるのですけど、それが何なのかは実際にその場に行ってお確かめくださいませ

義理人情に厚く、曲がったことが大嫌い。さらには先見の明があって、生まれ育った清水の発展にも貢献した清水次郎長は、男の中の男(漢)でした。

次郎長が英語塾で「じすいず あ ぺん」とか言っている光景を思わず想像してしまった方は、こちらに投票してやってください。

次郎長が英語塾で「じすいず あ ぺん」とか言っている光景を思わず想像してしまった方は、こちらに投票してやってください。

ところで皆さんは、義元公に対してどのようなイメージや情報をお持ちでしょうか?「白塗りの顔にまろ眉やお歯黒をやっていて、公家気どり」とか「足が短すぎて馬に乗れなかったから、輿で桶狭間に行った」とか「その桶狭間では、2万5千もの大軍を率いながらも、わずか2千の織田信長軍に討ち取られるなんて、油断しすぎ」とか、……… 凡将または愚将などとも呼ばれ、評価は散々なものが多いみたいです。

ところで皆さんは、義元公に対してどのようなイメージや情報をお持ちでしょうか?「白塗りの顔にまろ眉やお歯黒をやっていて、公家気どり」とか「足が短すぎて馬に乗れなかったから、輿で桶狭間に行った」とか「その桶狭間では、2万5千もの大軍を率いながらも、わずか2千の織田信長軍に討ち取られるなんて、油断しすぎ」とか、……… 凡将または愚将などとも呼ばれ、評価は散々なものが多いみたいです。

いちおう「海道一の弓取り」という誉め言葉は付いているのですけど、出で立ちがあんまりです。

いちおう「海道一の弓取り」という誉め言葉は付いているのですけど、出で立ちがあんまりです。 いきなりどん底に落ちてしまいましたけど、今回は今川義元のゆかりの地を訪れながら彼の生涯を追っていき、さらに最新の歴史家や落語家が出した彼への評価にも触れさせていただきます。

いきなりどん底に落ちてしまいましたけど、今回は今川義元のゆかりの地を訪れながら彼の生涯を追っていき、さらに最新の歴史家や落語家が出した彼への評価にも触れさせていただきます。 あと、彼に関してのゆるキャラ事情なども。

あと、彼に関してのゆるキャラ事情なども。

結局、調査後にその遺構は埋め戻され、美術館は他の場所に建設されました。駿府城の天守台周辺の発掘プロジェクトの最終年となる2019年度は、今川館の推定地を再調査することになっているのですけど、そこで今川氏の歴史に関わるような重大な発見があるといいですね。

結局、調査後にその遺構は埋め戻され、美術館は他の場所に建設されました。駿府城の天守台周辺の発掘プロジェクトの最終年となる2019年度は、今川館の推定地を再調査することになっているのですけど、そこで今川氏の歴史に関わるような重大な発見があるといいですね。

しかしその結果、相模の北条氏と対立することに。

しかしその結果、相模の北条氏と対立することに。

それでも、境内の一部は自由に散策できるので、今回はその範囲内を廻らせていただきます。

それでも、境内の一部は自由に散策できるので、今回はその範囲内を廻らせていただきます。

その地形や天候、敵軍の情報なども味方につけていた信長は、わずか2千の兵で今川軍を奇襲し、義元は討ち取られてしまいました。

その地形や天候、敵軍の情報なども味方につけていた信長は、わずか2千の兵で今川軍を奇襲し、義元は討ち取られてしまいました。 それに近い話として、信長は自分を窮地に追い詰めた浅井久政・長政親子と朝倉義景を、見せしめのために髑髏(ドクロ)の盃にして、そのことが後世になって顰蹙(ひんしゅく)を買ったのですけど……… やはり当時の戦国武将の間では、同じようなことがおこなわれていたそうです。

それに近い話として、信長は自分を窮地に追い詰めた浅井久政・長政親子と朝倉義景を、見せしめのために髑髏(ドクロ)の盃にして、そのことが後世になって顰蹙(ひんしゅく)を買ったのですけど……… やはり当時の戦国武将の間では、同じようなことがおこなわれていたそうです。

さらにこれもまた地元の静岡英和女学院短期大学(現在の静岡英和学院大学短期大学部)に進学しました。

さらにこれもまた地元の静岡英和女学院短期大学(現在の静岡英和学院大学短期大学部)に進学しました。

その駅前には、さくらさんによって描かれた、静岡市をアピールする横断幕が掲げられていました。

その駅前には、さくらさんによって描かれた、静岡市をアピールする横断幕が掲げられていました。

しまいには、上司に「仕事か漫画か、どちらかにしろ」とまで言われ「じゃあ、漫画を取ります

しまいには、上司に「仕事か漫画か、どちらかにしろ」とまで言われ「じゃあ、漫画を取ります

このような作者のノリ、私は好きです。

このような作者のノリ、私は好きです。

そのナレーターは、やはりキートン山田さんだったのですけど………

そのナレーターは、やはりキートン山田さんだったのですけど……… 彼女が亡くなってから、5ヶ月近くも経つというのに………

彼女が亡くなってから、5ヶ月近くも経つというのに………

結果がどうなったかは読んでいくうちにわかるとして、まずは最もオーソドックスに行けそうな道から入っていくことにしました。

結果がどうなったかは読んでいくうちにわかるとして、まずは最もオーソドックスに行けそうな道から入っていくことにしました。

そういえば、地図(スマホの地図機能)ではその先の道があやふやになっていたような……… 車のバンパーやホイールを擦るのは避けられそうになく、そこをクリアしたとしても、この急な坂道を上がっていけるかどうか……… もう、今井信郎どころではありません

そういえば、地図(スマホの地図機能)ではその先の道があやふやになっていたような……… 車のバンパーやホイールを擦るのは避けられそうになく、そこをクリアしたとしても、この急な坂道を上がっていけるかどうか……… もう、今井信郎どころではありません

元和2年(1616年)1月21日に家康は鷹狩りの帰りに田中城に立ち寄り、そこで京都で流行しているという鯛の天ぷらをお腹一杯食べました。しかし、その夜に腹痛と食あたりを起こしたのです。その後も病状は悪化していき、4月17日に駿府城で亡くなりました。

元和2年(1616年)1月21日に家康は鷹狩りの帰りに田中城に立ち寄り、そこで京都で流行しているという鯛の天ぷらをお腹一杯食べました。しかし、その夜に腹痛と食あたりを起こしたのです。その後も病状は悪化していき、4月17日に駿府城で亡くなりました。

その食品サンプルも、オススメしておきます。

その食品サンプルも、オススメしておきます。

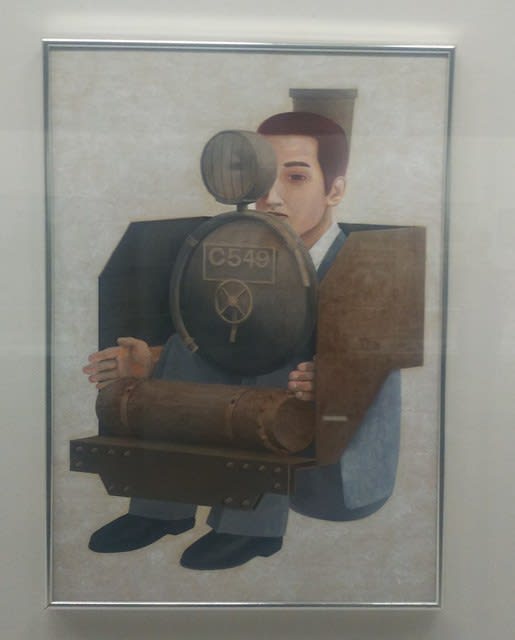

その路線を実際に走っていたミニSLが、博物館の屋外に展示されているのですよ。

その路線を実際に走っていたミニSLが、博物館の屋外に展示されているのですよ。

これを実際にやってみたいという方も、いらっしゃると思います。

これを実際にやってみたいという方も、いらっしゃると思います。

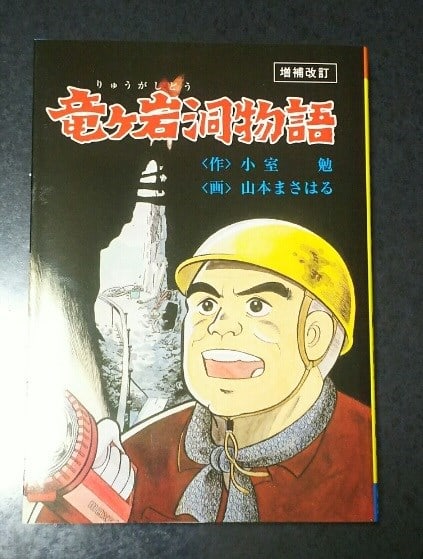

ちなみにこの作品は、雑誌にも掲載されたそうです。

ちなみにこの作品は、雑誌にも掲載されたそうです。

題して………

題して………

その松の緑と五色の小砂利、紺碧の海が箱庭のように調和する風景は、まさに絶景

その松の緑と五色の小砂利、紺碧の海が箱庭のように調和する風景は、まさに絶景

十数年前に私が訪れた時は、右側のひょろ長い建物だけで、龍馬の手紙などが展示されていたのですけど、どのように変わったのでしょうか?さっそく迫ってみることにしましょう

十数年前に私が訪れた時は、右側のひょろ長い建物だけで、龍馬の手紙などが展示されていたのですけど、どのように変わったのでしょうか?さっそく迫ってみることにしましょう

国内の流れが尊王攘夷に傾いていた頃、武市半平太が結成した土佐勤王党に入ったのですけど、程なく武市とは別の道を歩むことになり、さらに土佐を脱藩してしまいました。

国内の流れが尊王攘夷に傾いていた頃、武市半平太が結成した土佐勤王党に入ったのですけど、程なく武市とは別の道を歩むことになり、さらに土佐を脱藩してしまいました。

その渋滞を抜けてから、瀬戸内海に沈む夕日を眺めたりして………

その渋滞を抜けてから、瀬戸内海に沈む夕日を眺めたりして………

運転手さんはすごく謝っていたのですけど、これもやむ無きこと。

運転手さんはすごく謝っていたのですけど、これもやむ無きこと。

その頃は花火大会の真っ最中だったからでしょうか?そのお店はガラ空きで、貸し切り状態でした。

その頃は花火大会の真っ最中だったからでしょうか?そのお店はガラ空きで、貸し切り状態でした。

私は晩御飯を食べ終わったばかりで、あと数分で終わるのにそこに入るのもどうかと。それに、多少視界を遮るものがあったとしても、迫力は充分伝わってきますし。なので、この写真でご了承くださいませ。

私は晩御飯を食べ終わったばかりで、あと数分で終わるのにそこに入るのもどうかと。それに、多少視界を遮るものがあったとしても、迫力は充分伝わってきますし。なので、この写真でご了承くださいませ。

ちなみに夜ではわかりにくいので、写真は翌朝に撮ったものを使わせていただきました。こちらはサウナ付きの大浴場がメインで、カプセルルームといった簡易宿泊施設も併設されています。

ちなみに夜ではわかりにくいので、写真は翌朝に撮ったものを使わせていただきました。こちらはサウナ付きの大浴場がメインで、カプセルルームといった簡易宿泊施設も併設されています。 しかも、1泊朝食付きで3400円と、かなりお得ときたもんだ

しかも、1泊朝食付きで3400円と、かなりお得ときたもんだ

以前はそれほどでもなかったのですけど、その能力は箔から伝授したのでしょうか?とにかくこんな時間(2時台)はご近所に迷惑となるので、静かにしなさい

以前はそれほどでもなかったのですけど、その能力は箔から伝授したのでしょうか?とにかくこんな時間(2時台)はご近所に迷惑となるので、静かにしなさい

私たちはあるミッションを実行するために、この先で途中下車するのですけど、雨雲が迫る前に終わらせなければなりません。

私たちはあるミッションを実行するために、この先で途中下車するのですけど、雨雲が迫る前に終わらせなければなりません。

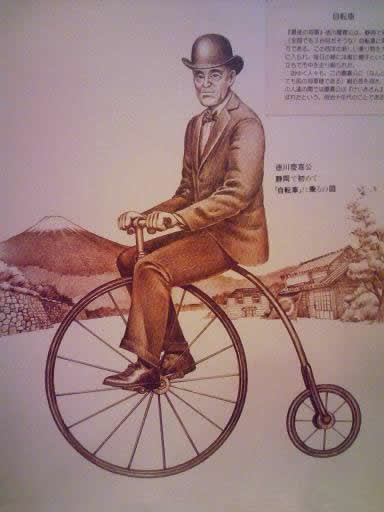

その20年前の大河ドラマ「徳川慶喜」では、慶喜に最も容姿が似ているということで、本木雅弘さんが主役を務めました。

その20年前の大河ドラマ「徳川慶喜」では、慶喜に最も容姿が似ているということで、本木雅弘さんが主役を務めました。

しかし、運転はニガテだったみたいで、お堀に落ちたり、美女に見とれて看板に激突したりと、伝説を残してしまいました。

しかし、運転はニガテだったみたいで、お堀に落ちたり、美女に見とれて看板に激突したりと、伝説を残してしまいました。

彼は明治30年(1897年)まで静岡で過ごし、その後は東京の巣鴨に移り住みました。その翌年、60歳となった彼は、明治天皇と謁見し、さらにその4年後には、貴族院議員として再び政治に関わることになります。

彼は明治30年(1897年)まで静岡で過ごし、その後は東京の巣鴨に移り住みました。その翌年、60歳となった彼は、明治天皇と謁見し、さらにその4年後には、貴族院議員として再び政治に関わることになります。

数年前に箔と訪れたときには、このような触れ書きはなかったのに。いや、これは犬の散歩ではなく、犬との歴史調査……… って、苦し~

数年前に箔と訪れたときには、このような触れ書きはなかったのに。いや、これは犬の散歩ではなく、犬との歴史調査……… って、苦し~

しかし、信昌と城兵は善戦し、勝頼軍はなかなか攻略することができませんでした。

しかし、信昌と城兵は善戦し、勝頼軍はなかなか攻略することができませんでした。

まず彼は、本拠地を従来の躑躅ヶ崎館(山梨県甲府市)から新府城(山梨県韮崎市)に移し、東美濃(岐阜県)だけではなく東遠江(静岡県)も手中に収めました。

まず彼は、本拠地を従来の躑躅ヶ崎館(山梨県甲府市)から新府城(山梨県韮崎市)に移し、東美濃(岐阜県)だけではなく東遠江(静岡県)も手中に収めました。

箔と波はそこには届かないので、下のすき間から顔を出してくださいませ。

箔と波はそこには届かないので、下のすき間から顔を出してくださいませ。

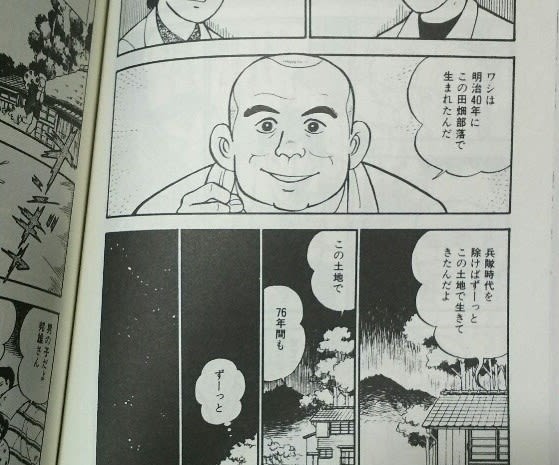

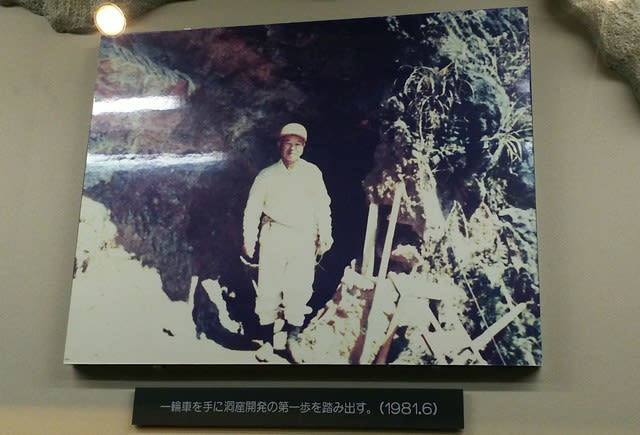

それは昭和56年(1981年)6月、彼が74歳のときのことでした。

それは昭和56年(1981年)6月、彼が74歳のときのことでした。

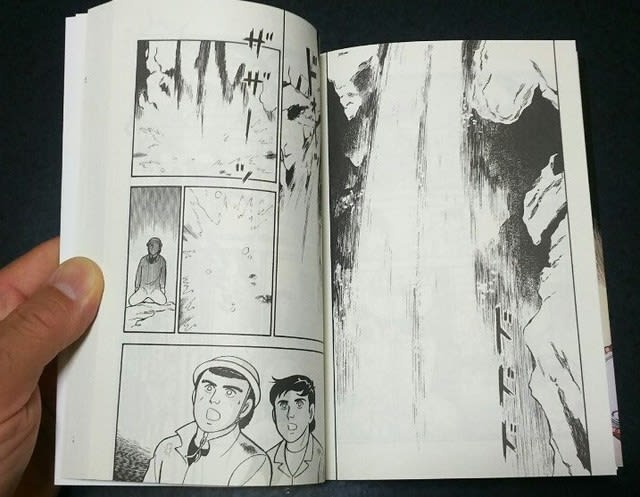

さらにその後にあった新たな発見も手伝って、協力者は増えていきました。

さらにその後にあった新たな発見も手伝って、協力者は増えていきました。

そして………

そして………

戸田貞雄さんらが開発した歴史を知ると、竜ヶ岩洞は今までとはまた違ったように見え、ありがたみも増します。こちらでは、今日に至るまでに様々なドラマがあったのですね。

戸田貞雄さんらが開発した歴史を知ると、竜ヶ岩洞は今までとはまた違ったように見え、ありがたみも増します。こちらでは、今日に至るまでに様々なドラマがあったのですね。

そんな彼が処刑されてから、1ヶ月ほど経ちますけど、政次ロスに襲われた方は立ち直ることができたでしょうか?

そんな彼が処刑されてから、1ヶ月ほど経ちますけど、政次ロスに襲われた方は立ち直ることができたでしょうか?