中3受験生の国語問題で、特に苦手とするのは心情の読み取りでしょうか

文章中から心情を読み取れる行は見つけることができるのに

正答にたどり着けないことがあります

もちろん、難易度が低ければ答えられるのですが

最難関問題となると全く理解できないという状態になります

ある方とこんな話をしていました

「最近の方は諦めが早い、ネバリ強さや信念のようなものが弱く

トラブルが起こると打開策を練るより諦めることを選んでしまう傾向が年々強くなっていくようだ」

もちろんこれは大人の話です

しかしそんな大人が増えているなら、子供がそのようになっていっても不思議はありませんよね

私はその話を聞いて、感情が単純化していると言われたような気がしました

本来、人間の感性や感情が豊かなら

トラブルにみまわれた時、あの手この手と打開に向けて思考を凝らしたり

工夫したりするもののはずです

それが失われていくといのは複雑だったはずの感情が単純化に向かっているように思えるのです

もしかしたら落胆的とか諦めが早いだけなのかもしれませんが

何れにしても、選択肢の幅を広く持っている大人が減っているのかもしれません

それが子供の国語力に、特に心情の読み取りに影響しているのかもしれない・・と思うのです

生徒さんたちに作文を書いてもらうとある共通点があります

それは、「一つのことにしか目がいかない」ということです

例えばお題から「このことを書こう」と決めたら、それだけに目が行きそこに付随している事柄には

全く目を向けない、気がつかないということです

なので文字数が400程度あっても、内容が絞られるので同じことを繰り返し言葉を変えて書いているだけ

になってしまいます

そう考えるとやはり単純化しているのかもしれないという考えが当てはまりますよね

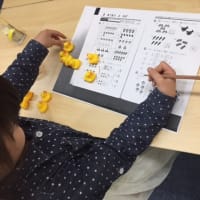

ある生徒さん、本を読むのが大好きなのに漢字も苦手で文章理解力も弱い方なので、親御さんは不思議がっていました

先日そのお子さんの読んでいる本に目を通し、ある言葉を取り上げて

「この意味わかる?」と聞いてみました

語彙力の弱い子供たちにとって、読書は大人が期待するような効果的学習とはならないことがここでもわかります

生徒さんは「わからない」と答えました

文字を目で追っているだけで、理解して読んでいるわけではないのです

わからないワードや漢字は読み飛ばし、そこにあるメッセージを読み解くこともなくただ"読んだ”わけです

わからない言葉、漢字、意味それらを調べてみようとか、理解する努力をしようと行動に出ることのない子供たちが

圧倒的に多いと塾を通して感じています

こうした問題を解決し、受験期までに国語力上げるにはどうしても小学生時代の取り組みが必要になるのです

冒頭に書いたように難易度の高い問題集では複雑な感情を読み取る力が必要でしょう

それは受験期に何か勉強すれば身につくと考えるのは間違いで

その年になるまでに、どう身についたか、身につけてきたか?が問われているようなものだと思います

今、小学生は低学年も高学年も「書く」という習慣をつけるべく取り組んでいます

高学年は授業の後30分ほどを使い、一つのテーマをみんなで考え意見を述べ合います

そして作文を書きます

自分の意見を出し、他の子の意見を聞き、その結果作文で何を書くのか・・・

先日は「いじめを見て見ぬ振りをするのはいじめか」というテーマでした

どの子も身近な問題に真剣に向き合いました

意見は二つに分かれ、それはいじめだ いじめにはならない とそれぞれが持論を展開

自分以外の人の考えに、驚いたり考えたりととても有意義な時間でした

考えるのがやっとの生徒さんはそこに集中しすぎて

文法がめちゃくちゃになったり、自己中心的発言になっていたり、作文用紙の使い方を無視したりと

様々な問題も出てきますから、それらも含めて書き直しをします

「書く」という学習は本当に広い学習です

国語力を上げるためには欠かせない学習法だと確信しています

ご家庭でも書くことを習慣にしてみるのが良いと思います