先日あるテレビ番組で「ガラパゴス諸島」の「ガラパゴスゾウガメ」について特集をしていました。

うちにも長男が飼っていた「ロシアリクガメ」のカメくんがいたので、興味を持って番組を見ました。

ダーウインを知っていますか?

そう、「ダーウィンの進化論」を発表したイギリス人です。1859年、52歳の時に「種の起源」という本を書きました。

これはキリスト教が中心であった社会に、強烈な衝撃をもたらしました。

人類の長い歴史の中で、アイザック・ニュートンの「万有引力の法則」とチャールズ・ダーウィンの「自然淘汰」は

それまでの世界観を全く変えてしまった科学革命だと言われています。

ダーウィンの「進化論〈Evolution Theory〉」は、キリスト教の「全ては神による創造」という考え方を

根本からひっくり返してしまいました。

つまり「創造」は「行為」ではなく

「自然の出来事、秩序ある継起を通じて作用する、中断することのない連続的な過程」である、と述べたのです。

それ以後、当然のことながら、ダーウィンは、キリスト教会からは危険思想として異端視され、散々な目に遭います。

小、中学生の頃、チャールズ・ダーウィンは、相当な劣等生であり、学校側から

なんと!登校を拒絶されたこともありました。

今では考えられないことですね、「学校に来るに及ばず」です!

ダーウィンはイギリスの地方の名家、医者の一家に生まれました。

劣等生と言われながらも、彼は家業を継がなければ、とイギリスの名門大学、エディンバラ大学で医学を学びました。

しかし残念なことに、血を見るのが大の苦手。麻酔のない時代の外科手術のおそろしさを目の当たりにし、

「こんなことやってられない!」と、大学を中退してしまいます。

大学を離れ、日々、嬉々として昆虫採集に熱中するダーウィンを見た父親は

「いきものを捕まえることしか能がない」と呆れ返ってしまうのです。

親の気持ちもなんとなくわかります。

「父親や教師からは、どちらかというと一般の知性レベルに達していない子どもと思われていたようだ」

という自伝の記述があるので、周囲の大人の期待をことごとく裏切り、失望させていたということは子ども心にも

感じていたのでしょう。

ダーウィンは、その後、ケンブリッジ大学に入学、なぜか神学を学びます。

医学の次は、神学!

学ぶ学問は変わっても、ダーウィンには変わらないものがありました。

それは彼の自然観察にかける情熱でした。

転機がダーウィンにも巡ってきます。

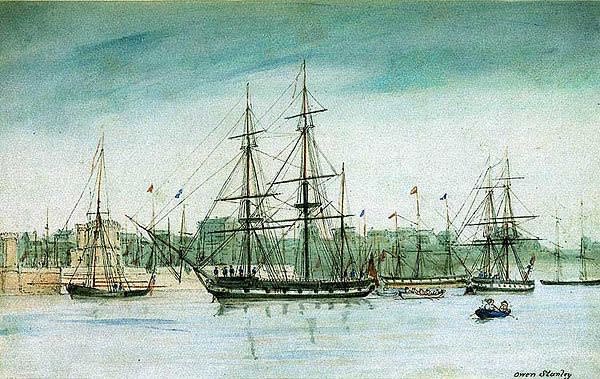

1831年、大英帝国海軍の測量船ビーグル号の艦長・フィッツロイは、世界一周の同行者として、若き生物学者ダーウィンを選びました。

ダーウィンは期待感いっぱいに「ビーグル号の大冒険」をスタートさせるのです。

1835年9月、南アメリカ大陸西岸から約1000キロメートル離れ、赤道直下に位置するガラパゴス諸島にダーウィンはたどり着きます。

ちょっと、どころかすごく変わった生物の宝庫、ガラパゴス諸島での体験は、彼にとって飛び上がるほどの驚きの連続、

手に汗を握る冒険の毎日だったのではないでしょうか。

例えば、ガラパゴス諸島にはサボテンを食べる巨大な化石のようなゾウガメが生存していて、ゾウガメの甲羅は島々によって形状が違っているのです。

サボテンを食べるリクイグアナがいる一方で、海辺で海草を食べるウミイグアナもいます。

(我が家の先代のペット、グリーンイグアナのイグちゃん)

また、住む場所と食する餌によって微妙にくちばしの形状が異なる小鳥(フィンチ)も見つけました。

特に、カメについては、「共通の祖先から由来したにもかかわらず、各々の島に隔離されると、違ったものになるのはなぜなのか?」

「なぜ“種”は島ごとに差異を持って創造されねばならなかったのだろうか?」

ダーウィンは真剣に考え、悩みました。

この疑問こそが、それから30年後の52歳の時に『種の起源』を生むことにつながっていくです。

著書「種の起源」でダーウィンは

進化とは

①生物は種に属する各個体間に差異があり、

生物は変異する。

②

その変異は遺伝される。

③生物は適度に繁殖するが、有害な環境のために、その数は不断に切りつめられる。

④その結果として、

最後に「環境に最もよく適応した変種」が生き延びる。

と主張し、「種」は次第に進化していく、と結論づけたのです。

歴史を振り返れば、

医者にならなくて、よかったね。

ダーウィン!

彼はストレスのある医学の勉強をやめて、自分の好きな道を進みました。

神学を修め、牧師になろうと思っていたのに、「進化論」を発表し、キリスト教の世界では異端視されてしまいます。

しかし、どんな批判を受けても、彼の「進化に対する」探究心はますます強くなっていきました。

生き生きと輝く目で動物や植物を見るダーウィンが、なんだか想像できてしまいます。

さて、私たちのやりたいことってなんでしょうか?

得意なことって何かな?

輝く目で取り組めることってどんなことでしょうか。

それを突き詰めるのは今後の「働き方」を考える大切なプロセスだと思うのです。

ダーウィン、から、ちょっと連想していまいました。

「チコちゃんに叱られちゃうかな、、、、」