まさに悪循環 「焼畑農業」式対策が招く行政サービスの低下

Wedge より 220511 大山典宏

非効率な行政サービスはいつの時代も批判にさらされる。改革が叫ばれるが、一向に改善する気配がない。その対策として叫ばれるのが、評価指標(KPI)、PDCAサイクルによる行政評価、エビデンスベースの政策立案といった民間手法の導入である。こうした耳に心地よい「焼畑農業」式の対策が、現場の荒廃を招いている。

(Skarie20/gettyimages)

⚫︎現場力を損なう「逆三角形の構造」

「お役所仕事」とは、非効率の代名詞である。窓口に行っても不親切な対応で、話を聞いてくれない。利用できるサービスのメニューがなく、他の窓口を紹介される。足を運んでも「うちでできることはない」とたらい回し。高い税金を払っているのに、いったい何をしているのか。

この問題に対して、内閣府でちょっと面白いワーキンググループが設置されている(内閣府「計画策定等に関するワーキンググループ」)。ワーキンググループの結論を先取りすれば、効率的な行政運営を目指した「民間手法の導入」が現場の荒廃を招いているというものである。

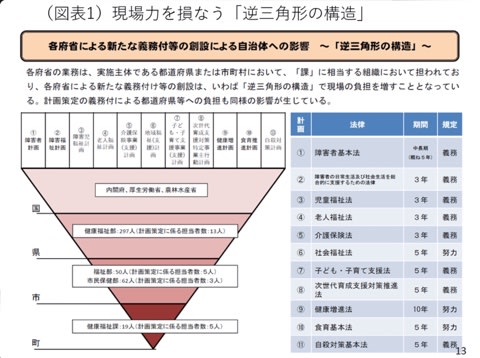

まずは、図表1を見てほしい。国の各府省による計画策定の義務付けが、現場の負担を増やしていることを示したものである。図表では厚生労働省、内閣府、農林水産省が所管する福祉政策を対象としているが、類似の事例はおおむねすべての行政分野に当てはまる。

(出所)内閣府「計画策定等に関するワーキンググループ第1回 会議資料3」

国の各府省では、担当課ごとに社会問題の解決に向けた政策を立案する。高齢者、障害者、児童といった各分野の社会福祉制度に加え、待機児童、自殺、食育といった新たな問題もある。図表にはないが、子どもの貧困や孤立予防、最近ではヤングケアラーなども対象となりうる。

国では、新たな問題が発見されるたびに「プロジェクトチーム」が結成されて解決に向けた「計画」が策定される。その計画とは、多くの場合、都道府県や市町村に計画の策定と実施を求めるものになる。

それでは、国から策定を求められた都道府県や市町村の人員体制はどうなっているのか。県、市、町と行政単位が小さくなればなるほど、担当者に占める「計画策定に係る担当者」割合が増える。その割合は、県では20人に1人、市では10人に1人、町では4人に1人となる。

さらに恐ろしいのは、図表に示された計画は氷山の一角に過ぎないという点である。児童福祉関連に限定しても、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「子どもの貧困対策計画」、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「自立促進計画」、厚労省通知に基づく「母子保健計画」「社会的養育推進計画」などの計画が存在する。

計画策定の仕事を兼務する職員までカウントすれば,事態はより深刻なものとなるだろう。

⚫︎計画策定で浪費される人的資源

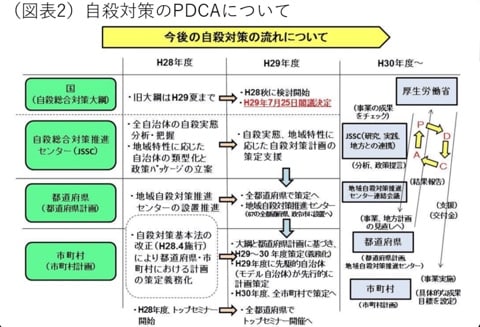

次に、個別の計画策定の動きをみていこう。図表2は、自殺対策の推進に向けて国が策定した対策の全容である。国は全体計画に当たる大綱を策定し、自殺総合対策推進センター(JSSC)を通じて、都道府県、市町村に対して計画策定を促し、自殺者の減少という目標を達成するというしくみになっている(図表2)。

(出所)厚労省「市町村自殺対策計画策定の手引き~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」

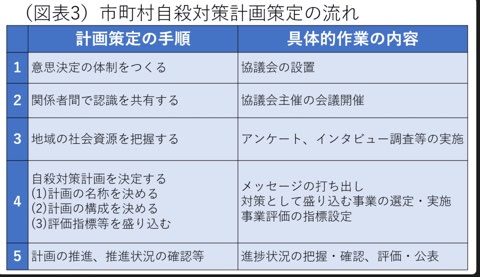

計画を実行するために、厚労省では、「市町村自殺対策計画策定の手引き~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」をつくり、市町村がどのように計画を策定すべきかを手引きとして示している。手引きに示された計画策定の流れを、図表3に示した。

(出所)厚労省「市町村自殺対策計画策定の手引き~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」を基に筆者作成

関係者を集めて協議会を設置し、関係者会議を開いて認識を共有し、実態を把握するために住民向けのアンケートやインタビューを実施し、使える社会資源を把握する。そのうえで、時宜に即した計画名をつけ、自殺者を減らすための事業を選定・実施し、事業の成否を判断する指標を設定する。事業実施後は結果を評価し、改善につなげる。

この計画を立てるだけで、大変な人的資源が必要となることがご理解いただけるだろう。

地方公務員は2022年4月1日現在280万661人で、ピーク時の1994年と比べると約48万人の減となっている(総務省「地方公務員の状況」)。

やせ細った人員体制で計画を立てることは現実的ではない。結局、やる気のある一部の自治体を除けば、計画策定のノウハウを持つ、しかし実行力はないコンサルティング会社に計画策定の仕事を丸投げすることになる。結果、全国各地で金太郎飴のような計画がつくられる。

言うまでもなく、計画を立てるだけでは、市民サービスは向上しない。しかし、自治体の現場には立てた計画を実行するだけの余力は残っていない。成果など出るわけもなく、担当者は数字合わせに奔走することになる。

⚫︎常に新しい社会問題を探す「焼畑農業」に未来はあるか

このように、評価指標(KPI)、PDCAサイクルによる行政評価、エビデンスベースの政策立案といった民間手法を導入すればするほど、肝心の市民サービス向上のための人的資源はなくなっていく(図表4)。

メディアで注目された社会問題に対して、迅速にプロジェクトチームを結成し、解決に向けた迅速な行動をとる。近年の政府をみると、その動きはより早く、洗練されているようにみえる。

一方で、「賞味期限切れ」となった政策の手離れも加速している。国の新規事業の予算編成をみると、1年目の事業立ち上げでは国が10割を負担するが、2年目は2分の1にするといったやり方が散見されるようになった。

国民の興味関心が高い初期段階では大盤振る舞いをし、興味を失ったあとは自治体に実施を任せていく。市民サービスのための人員を焼き尽くす「焼畑農業」式の政策実施である。短期的な成果は上げられても、長期的に見れば安定的な行政運営を危うくする。

⚫︎つまるところ、必要なのは「恒常的な財源」

とはいえ、社会問題を放置していいのか、自治体任せにすれば解決をするのかという批判もあるだろう。何ら解決策を示さず、批判だけをするのは無責任である。

ここでは民間の例にならい、国と自治体を企業になぞらえて考えてみよう。国が親会社で自治体が子会社の場合と、国と自治体が対等なパートナーの場合にわけて考えてみよう。

親会社、子会社の関係でいえば、親会社と同じ内容の計画策定を子会社に求めるのはいかにも不合理である。親会社が全体の計画を策定し、子会社はその計画を受けて実行部隊として力を発揮するのがよい。地方分権の理念には反するかもしれないが、「実利」を取るならアリだろう。

対等なパートナーと考えるのであれば、事業を「発注」するなら契約を結ばなければならない。何年契約で、予算はいくらで、サービス提供の品質はどう保証するのか。優越的な立場を利用して不利益を押しつければ、企業は社会的信頼を失うものである。

どちらの場合にせよ、必要となるのは「事業を安定軌道に乗せ、その後も維持していくための恒常的な財源」である。

例に挙げた自殺対策にしろ、子どもの貧困対策にしろ、ヤングケアラーにしろ、計画を立てて何年か事業を実施すれば問題が解決してハッピーになるような簡単なものではない。解決には何年もかかる。もちろん、金もかかる。

この現実は、国の官僚ももちろん理解している。理解したうえで、コストがかからない「焼畑農業」しか選択できないのである。

根本的な原因は、少子高齢化に伴う社会保障関係費の増加や行政ニーズの多様化に対して、「ニーズを充足するには財源が必要」という社会的合意がないことにある。これは、「財源がないのなら、すべてのニーズは充足できない」という消極的な合意でも構わない。

合意を前提とすれば、「ニーズを充足するには、予算はいくらかかるのか」「予算の範囲内でニーズを最大限充足するには、どのように資源を配分すべきか」「何を諦めるのか」という当たり前の議論ができる。

それをないがしろにし、「コストをかけずに問題を解決できるミラクルな方法があるはずだ」という幻想にとらわれた結果が、現在の行政サービスの質の低下である。

ワーキンググループの議論は、メディアにはほとんど取り上げられていない。しかし、こうした不都合な現実を放置すれば、近い将来、行政サービスは機能不全に陥るだろう。どうすればそれを防ぐことができるのか。筆者も考え続けている。