私たちは公益社団法人日本吟道学院認可修神会の会員です。日本吟道学院では年に2回昇段審査があります。

最初、詩吟の勉強を始めますと初段に挑戦します。初段を取得しますと、次は二段に挑戦します。

その次の挑戦は三段ではなく、初伝となっています。初伝の次が三段、その上が四段です。

四段の上が五段ではなく中伝で、雅号が「水号」に変わります。

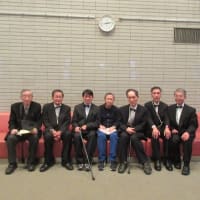

平成29年下期(11月)に開催されました昇段審査で、平原正洲さんの四段挑戦をご紹介します。

平原正洲さんの吟歴は3、4年前後ですが、この様子をご覧になった方が、少しでも詩吟へ

参加してもらえるとうれしいな~と思って、ブログで発信しています。

昇段審査吟詠と批評・アドバイスを動画に収めましたのでご覧下さい。

課題吟: 「 廣野(こうや)に臥す 良寛 」

草を枕に 廣野に臥す 惟 飛禽(ひきん)の弄する 有るのみ

王侯と黎庶(れいしょ)と 総て夜来の 夢に付す

「詩のこころ」を吟道範典から転記します。

世にいう寛政の改革が断行された頃、沙門・良寛は教団仏教に堕した禅界に背を向け、

行雲流水、乞食托鉢の行脚の旅を続けました。

心中、「詩文に己の境涯を彫りこんで果てよう」という覚悟を抱いての修業の旅。

この詩にも、一切の虚飾をかなぐり捨て、天地と一体となった作者の心の静まりを

感じることが出来ます。

平原正洲さんの受審感想・意見は次の通りです。

50余年の歴史ある「修神会」に入れてもらって3年余り、仲間と共に吟を楽しみ、

又、吟力の向上に努めてきましたが、その努力の結果の証しとして、

半年ごとにある昇段試験を受審し、何とか3段までこぎつけることが出来ました。

29年度も、引き続き4段を受けようとしていたところ、上部組織の(公益社団法人)日本吟道学院より、

それまで馴染みのあるものが多くあった受審に必要な吟題(課題吟)が、突然、段位ごとに

細分化されたものに大幅に変更、通知され、また初見の吟も多く、本当に驚かされました。

今回受審した「良寛」に関わるものも教本の『吟道範典』には掲載されてはいるものの、

課題吟としては馴染みの薄いものであり、該当するテープもなく、本当に困惑したものでした。

幸い、プロ級の方に吟じ方を教示され、また指方さんの協力も得て、

自分なりに詩の内容を理解することに勉めて受審に至ることが出来ました。

受審情景はご覧いただいた通りで、恥かしい限りですが、

審査の先生方から『吟の入りをもっと上手く・・』『声をもっと大きく・・』『力を抜いてリラックスして・・・』等の

指摘がありましたが、何とか4段に昇段させていただきました。

まさか自分がこのようなブログに掲載されるようになるとは思いもよらなかったことですが、

高齢化時代の中、日ごろから詩を憶え、声を出すことによりボケ防止と健康維持に役立つことを

市井の皆さんに知っていただくために、恥かしながら、その役を引き受けた次第です。

私自身も、最近、大学同窓会や会社のOB会で場持ちのために詩を吟ずることがありますが、

出席者からお褒めの言葉を戴いたときは本当に詩吟を習ってよかったと思う今日、この頃です。

ご一読いただき有り難うございました。 以上

・・・・以上で、平原さんに記載頂いた昇段審査での感想を終わります。・・・・・・・

以下指方記載に戻ります。

平原さんも少し触れていますが、昇段審査は年に2回あり、吟道大会も春秋2回あります。

その4回を目標に修練しますと、詩吟にもメリハリが出来て、意外と生きがいにも通じることを

体感しております。

ブログご覧なった方、参加してみませんか?ちょっとでも触れてみませんか。

お待ちしていますので、メール頂ければご案内します。よろしくお願いします。

jsashikata@able.ocn.ne.jp 指方順一郎 宛て

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます